Сегодня будет очень интересный день для полевой социологии. Ещё во время Болотных протестов 11/12 я вывел индикатор протестности – отношение численности вышедших на улицу к численности населения города. Тогда после времени монетизации льгот 2005 года был высший уровень протестности с соотношением в городах-лидеров 1-1,5%. Причём лидерами в 11/12 были сибирские города – Барнаул, Омск, Томск и др. (например, в 1-миллионном Омске выходило до 15 тыс. человек). «Болотная» Москва, кстати, тогда не была лидером: для города с официально численностью в 12,5 млн. человек (неофициальной 15-16 млн.) выход на самый массовый митинг 100 тыс. человек означал уровень протестности 0,7-0,8%.

После 11/12 протестность сильно упала везде. Наиболее массовыми выходы были во время «президентского турне» Навального в 2018 году – максимум 0,3-0,4% (в большинстве городов 0,1-0,2%).

Если сегодня во многих городах уровень протестности превысит 0,3-0,4%, это можно будет считать ростом индикатора, т.е. усилением оппозиционности по сравнению с последними годами застоя во всём (в т.ч. в политических настроениях).

Заодно получится проверка самых протестных городов России (в прошлые годы разница в индикаторе по городам могла быть 3-5 раз и больше).

Есть и методологическая сложность для таких подсчётов. Обычно МВД в разы занижает численность собравшихся, организаторы протестов – завышают на 20-30%. Это надо принимать в расчёт.

Мой метод несложен, и в последние годы им стали пользоваться многие.

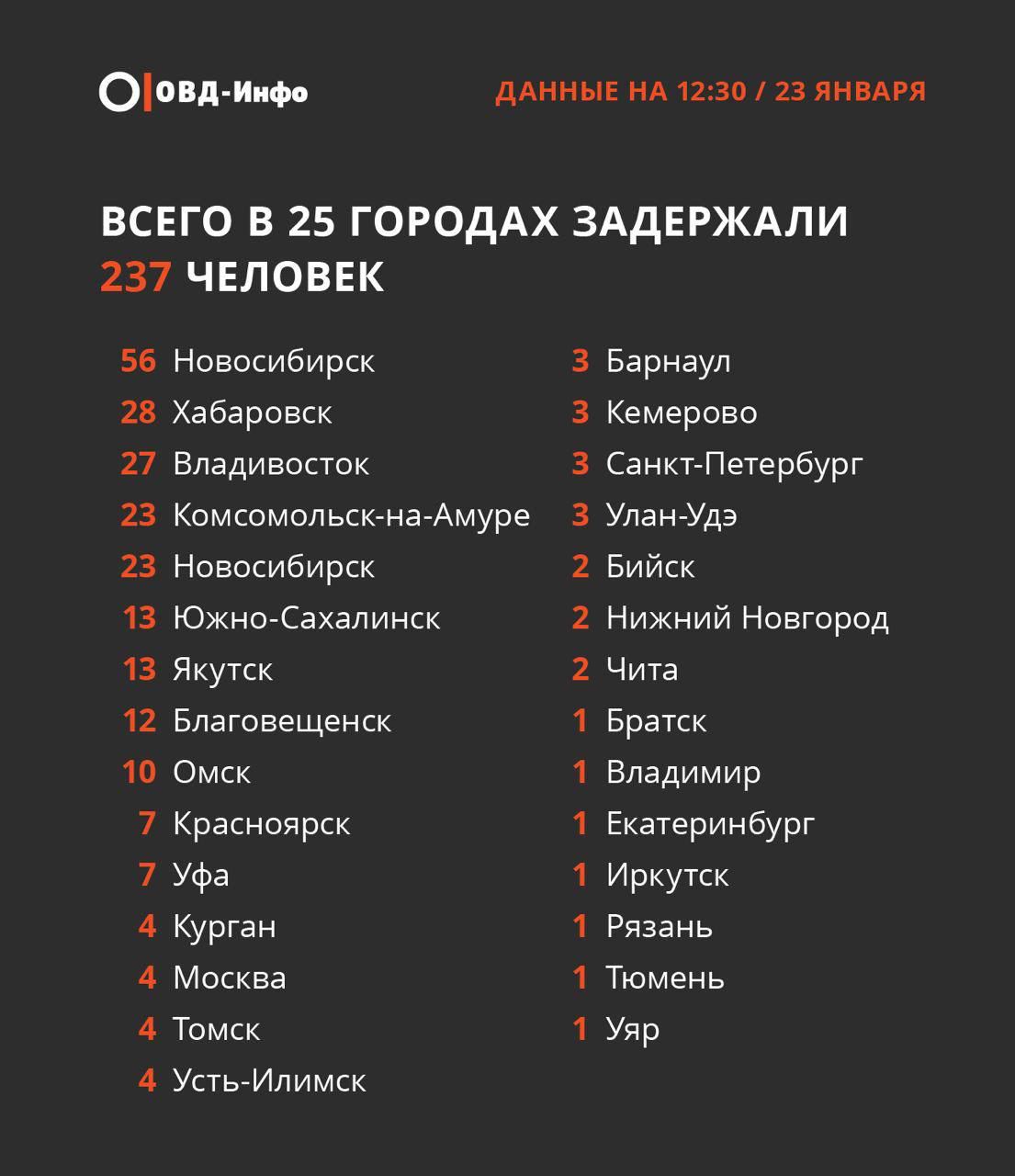

PS Пошли первые результаты. Во Владивостоке и Иркутске, по оценке организаторов, на улицы вышли 3 тыс. человек. Население и Владика, и Иркутска – около 600 тыс., т.е. на улицы вышло 0,5% населения городов. Пусть даже с некоторым завышением (вычитаем 20-30% и получаем около 0,4%) – это относительно высокая цифра. Уровня накала «болотного протеста» 11/12 ещё нет, но и застой за последние годы не усугубился.

Будем сегодня смотреть и на другие города.