Size: a a a

2021 June 11

Форма была утверждена УЕФА и сейчас президент (Украинской ассоциации футбола, Андрей Павелко находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. Мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы, заявил пресс-атташе украинской сборной Александр Гливинский.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что "СУГС" на футболках нашей сборной, это "не совсем дело УЕФА", так как эти лозунги, по его словам, не оскорбляют ничьих чувств.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что "СУГС" на футболках нашей сборной, это "не совсем дело УЕФА", так как эти лозунги, по его словам, не оскорбляют ничьих чувств.

Французский кулинар середины XVII века Франсуа Ватель считается основоположником менеджерского подхода к кухне. Это время – начало расцвета абсолютизма во Франции, повлекшей за собой страсть знати к сверхпотреблению. Оно коснулось и кулинарии. Обеды теперь готовятся на сотни персон, и они случаются не по большим праздникам, как среди знати Средневековья, а чуть ли не еженедельно, и могут длиться несколько дней.

Ватель обслуживал кухни высшей знати и королевского двора, и он ввёл в свою работу, как сейчас сказали бы, «технологизм». Шеф-повар теперь не только и не столько придумывает блюда и готовит их, сколько должен руководить всем «процессом». Большому знатному дому теперь нужен регулярный подвоз сотен видов (без преувеличения) еды. Регулярный подвоз дров, воды, посуды и приборов, полотенец и т.п. Наконец – организация работы огромной массы, в несколько десятков человек персонала (а то и сотен). Кухня теперь должна работать как часы, процесс приготовления еды разбивается на микрооперации, за которую ответственны определённые люди: тут моется посуда, тут всегда готовится кипяток, тут рубят мясо, моют и разделывают овощи, тут готовят хлеб и напитки, тут поддерживается печи и крутятся вертела, тут всё это соединяется в блюда. Шеф-повар контролирует весь этот процесс.

Этот технологизм большой кухни жив, как и роль шеф-повара скорее как менеджера, и сегодня.

Такой технологизм в кухне высшего французского общества вызвал к жизни много новшеств. Например, Ватель усовершенствовал хранение фруктов (которые поставлялись к столу круглогодично, без скидок на сезон). Эта операция может быть полезна многим и сегодня, её принципы нисколько не устарели.

«Фруктовая комната должна выходит окнами на восток, иметь окна с двойными рамами и регулярно проветриваться. Стены её обиты полками, которые слегка наклонены вперёд, чтобы были видны лежащие на них фрукты. По краю каждой идёт небольшой бортик, предохраняющий их от падения. При правильном хранении месяцами могут оставаться свежими яблоки, груши, виноград, мушмула, гранаты, апельсины, лимоны и т.п.

Плоды ставились на основание, черенком вверх, за исключением груш, которые укладывались на бок. Быстро созревающие фрукты помещали на более доступные нижние полки, поздние осенние – на верхние. Близкие к перезреванию фрукты шли на соки, повидло, на сушку.

Груши оборачивались бумагой, наиболее сочные сорта – их черенок обмакивали в воск. Виноградные гроздья подвешивали к потолку, заворачивая в бумагу.

Идеально полки выложить сухим мхом или хотя бы сухим песком – это увеличивает срок хранения фруктов».

Ну и раз уж у нас зашла речь о фруктах, то вот рецепт Вателя – грушевый пирог. У нас нечасто применяют грушу в выпечке, так как она даёт много сока и вообще хуже держит форму, в отличие от яблока.

Тесто здесь – песочное, т.е. сделанное на муке и сливочном масле. Рост благосостояния во Франции в середине XVII века привёл к тому, что сливочное масло стало обиходным продуктом, в т.ч. и для теста.

«Выложите в пирожную сковороду раскатанное тесто (на 500 г муки 250 г сливочного масла) – 2/3 его. Сверху положите мелко порубленные груши, без кожуры и сердцевины (1,5 кг). Смешайте с 50 г семян пинии (наш аналог – кедровые орехи) и 50 изюма и коркой 1 лимона. Всё это присыпьте корицей и сахарной пудрой (50 г), а ещё положите туда кусок сливочного масла (40 г).

Из оставшейся 1/3 теста сделаете крышку с отверстием посередине, защипите края. Крышку смажьте 1 желтком.

Поставьте пирог в печь и держите, пока не подрумянится. Этот пирог хорош остывшим. Когда вы будете его резать, из него должен вытекать сок. Этим и хорош грушевый пирог – поливайте этим соком куски пирога, и он будет ещё вкуснее».

Ватель обслуживал кухни высшей знати и королевского двора, и он ввёл в свою работу, как сейчас сказали бы, «технологизм». Шеф-повар теперь не только и не столько придумывает блюда и готовит их, сколько должен руководить всем «процессом». Большому знатному дому теперь нужен регулярный подвоз сотен видов (без преувеличения) еды. Регулярный подвоз дров, воды, посуды и приборов, полотенец и т.п. Наконец – организация работы огромной массы, в несколько десятков человек персонала (а то и сотен). Кухня теперь должна работать как часы, процесс приготовления еды разбивается на микрооперации, за которую ответственны определённые люди: тут моется посуда, тут всегда готовится кипяток, тут рубят мясо, моют и разделывают овощи, тут готовят хлеб и напитки, тут поддерживается печи и крутятся вертела, тут всё это соединяется в блюда. Шеф-повар контролирует весь этот процесс.

Этот технологизм большой кухни жив, как и роль шеф-повара скорее как менеджера, и сегодня.

Такой технологизм в кухне высшего французского общества вызвал к жизни много новшеств. Например, Ватель усовершенствовал хранение фруктов (которые поставлялись к столу круглогодично, без скидок на сезон). Эта операция может быть полезна многим и сегодня, её принципы нисколько не устарели.

«Фруктовая комната должна выходит окнами на восток, иметь окна с двойными рамами и регулярно проветриваться. Стены её обиты полками, которые слегка наклонены вперёд, чтобы были видны лежащие на них фрукты. По краю каждой идёт небольшой бортик, предохраняющий их от падения. При правильном хранении месяцами могут оставаться свежими яблоки, груши, виноград, мушмула, гранаты, апельсины, лимоны и т.п.

Плоды ставились на основание, черенком вверх, за исключением груш, которые укладывались на бок. Быстро созревающие фрукты помещали на более доступные нижние полки, поздние осенние – на верхние. Близкие к перезреванию фрукты шли на соки, повидло, на сушку.

Груши оборачивались бумагой, наиболее сочные сорта – их черенок обмакивали в воск. Виноградные гроздья подвешивали к потолку, заворачивая в бумагу.

Идеально полки выложить сухим мхом или хотя бы сухим песком – это увеличивает срок хранения фруктов».

Ну и раз уж у нас зашла речь о фруктах, то вот рецепт Вателя – грушевый пирог. У нас нечасто применяют грушу в выпечке, так как она даёт много сока и вообще хуже держит форму, в отличие от яблока.

Тесто здесь – песочное, т.е. сделанное на муке и сливочном масле. Рост благосостояния во Франции в середине XVII века привёл к тому, что сливочное масло стало обиходным продуктом, в т.ч. и для теста.

«Выложите в пирожную сковороду раскатанное тесто (на 500 г муки 250 г сливочного масла) – 2/3 его. Сверху положите мелко порубленные груши, без кожуры и сердцевины (1,5 кг). Смешайте с 50 г семян пинии (наш аналог – кедровые орехи) и 50 изюма и коркой 1 лимона. Всё это присыпьте корицей и сахарной пудрой (50 г), а ещё положите туда кусок сливочного масла (40 г).

Из оставшейся 1/3 теста сделаете крышку с отверстием посередине, защипите края. Крышку смажьте 1 желтком.

Поставьте пирог в печь и держите, пока не подрумянится. Этот пирог хорош остывшим. Когда вы будете его резать, из него должен вытекать сок. Этим и хорош грушевый пирог – поливайте этим соком куски пирога, и он будет ещё вкуснее».

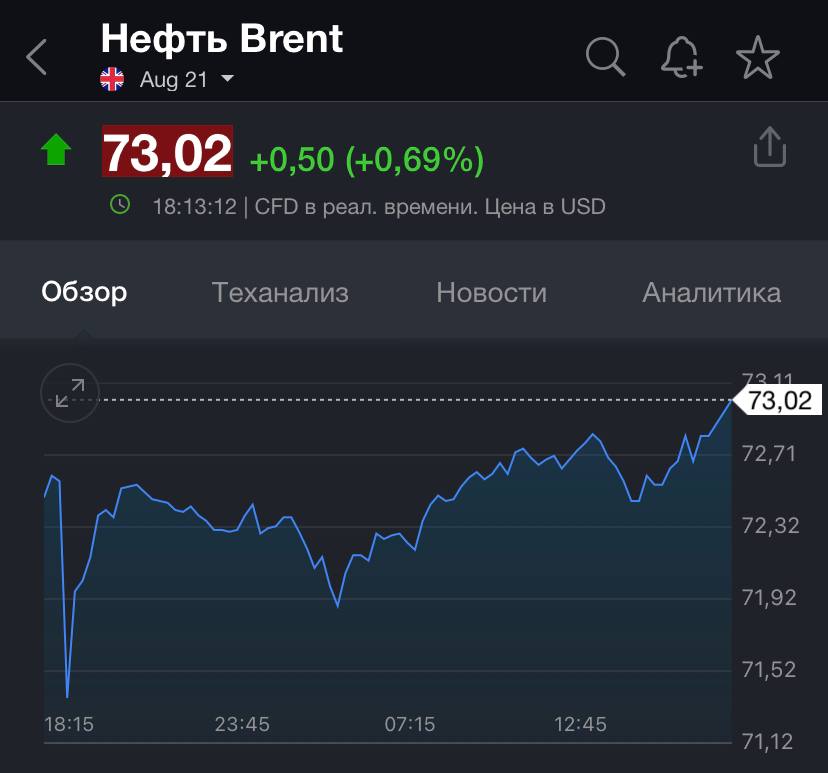

⚡️Цена нефти марки Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с 20 мая 2019 года

Продолжение истории о разгроме шелтера в Дагестане все более чудовищное. Следить за новостями можно через фейсбук Светланы Анохиной, одной из организаторок шелтера, отважной правозащитницы и журналистки на Кавказе.

Шелтер разгромлен, девушка, Халимат Тарамова, которая сбежала из-за побоев в семье - исчезла (похоже, что ее вернули как вещь высокопоставленным родственникам)

Сообщается также, что две волонтерки избиты. Есть свидетельства того, как двое силовиков тащили Светлану Анохину по лестнице, затем она была доставлена в больницу - и потом в суд.

Полгода назад она пережила инфаркт и ей 59 лет. И она несгибаема.

Апд: Анохина вышла из суда. Демонстрирует следы побоев на руках и ногах.

Женщина. В 59 лет, после инфаркта, я повторюсь. Она просто не дает убивать других женщин. И из-за этого - сама под постоянным ударом.

Шелтер разгромлен, девушка, Халимат Тарамова, которая сбежала из-за побоев в семье - исчезла (похоже, что ее вернули как вещь высокопоставленным родственникам)

Сообщается также, что две волонтерки избиты. Есть свидетельства того, как двое силовиков тащили Светлану Анохину по лестнице, затем она была доставлена в больницу - и потом в суд.

Полгода назад она пережила инфаркт и ей 59 лет. И она несгибаема.

Апд: Анохина вышла из суда. Демонстрирует следы побоев на руках и ногах.

Женщина. В 59 лет, после инфаркта, я повторюсь. Она просто не дает убивать других женщин. И из-за этого - сама под постоянным ударом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице растет тяжесть коронавируса, много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации. По его словам, опасность реальная и высокая, пик пандемии придется на июнь–июль.

🇱🇹❗️ Аэрофлот отменил все прямые рейсы в Вильнюс до конца октября.

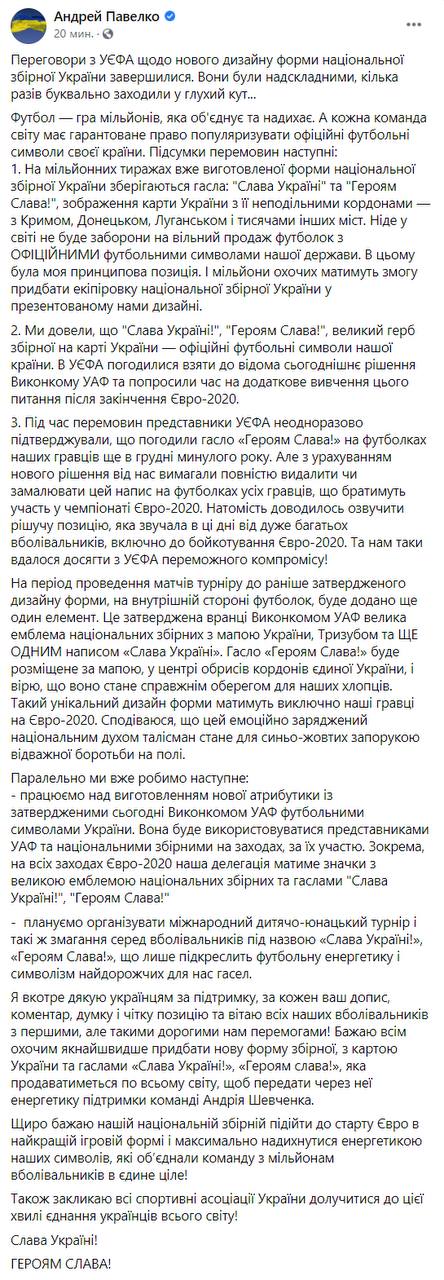

⚡️ Надпись "Героям слава" на футболках сборной Украины по футболу заклеят. О таком решении сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

На внутренней стороне футболок дополнительно разместят утвержденную УАФ эмблему Украины с картой страны, гербом и второй надписью "Слава Украине!".

К такому решению пришли в результате переговоров с УЕФА.

Слоган "Героям слава" будет и дальше размещаться на форме сборной, но не на этом Евро.

Подписаться | Клуб друзей Klymenko Time | Чат КТ

На внутренней стороне футболок дополнительно разместят утвержденную УАФ эмблему Украины с картой страны, гербом и второй надписью "Слава Украине!".

К такому решению пришли в результате переговоров с УЕФА.

Слоган "Героям слава" будет и дальше размещаться на форме сборной, но не на этом Евро.

Подписаться | Клуб друзей Klymenko Time | Чат КТ

⚡️Глава ассоциации футбола Украины заявил, что добавит карту и еще один лозунг "Слава Украине" на футболки сборной

Глава УАФ Павелко заявил, что достиг с УЕФА компромисса относительно надписи «героям слава» на футболке, которую требовало удалить УЕФА.

А именно: «на период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайна формы, на внутренней стороне футболок (там где раньше была надпись «героям слава» - Ред.), будет добавлен еще один элемент. Это утверждённая утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и ещё одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины».

А именно: «на период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайна формы, на внутренней стороне футболок (там где раньше была надпись «героям слава» - Ред.), будет добавлен еще один элемент. Это утверждённая утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и ещё одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины».

Ким Чен Ын назвал жанр кей-поп «раковой опухолью» и пригрозил смертной казнью за его распространение

Компания РЖД представила макет капсульного вагона. В нем у каждого пассажира будет свое индивидуальное место, а длину полки увеличат на 15 см. Вагон будет рассчитан на 56 мест. Заманчиво. Но мы дождемся своего идеала

Участники G7 очень "лестно" отзываются о саммите

"Это превратилось в гигантский цирк средств массовой информации, в котором мы должны приветствовать друг друга несколько раз" — премьер министр Великобритании Борис Джонсон.

"Так неловко. Я чувствую, что мы на свадьбе" — жена президента США Джилл Байден.

И напоследок то, чем славится G7 — нелепые фотографии. В этот раз лидеров стран расставили в шахматном порядке и заставили делать вид:

а) Что стоять в костюме на пляже не глупо.

б) Что им весело.

"Это превратилось в гигантский цирк средств массовой информации, в котором мы должны приветствовать друг друга несколько раз" — премьер министр Великобритании Борис Джонсон.

"Так неловко. Я чувствую, что мы на свадьбе" — жена президента США Джилл Байден.

И напоследок то, чем славится G7 — нелепые фотографии. В этот раз лидеров стран расставили в шахматном порядке и заставили делать вид:

а) Что стоять в костюме на пляже не глупо.

б) Что им весело.

Как бы нам не хотелось верить в лучшее, но вынуждены поправить коллег из РБК:

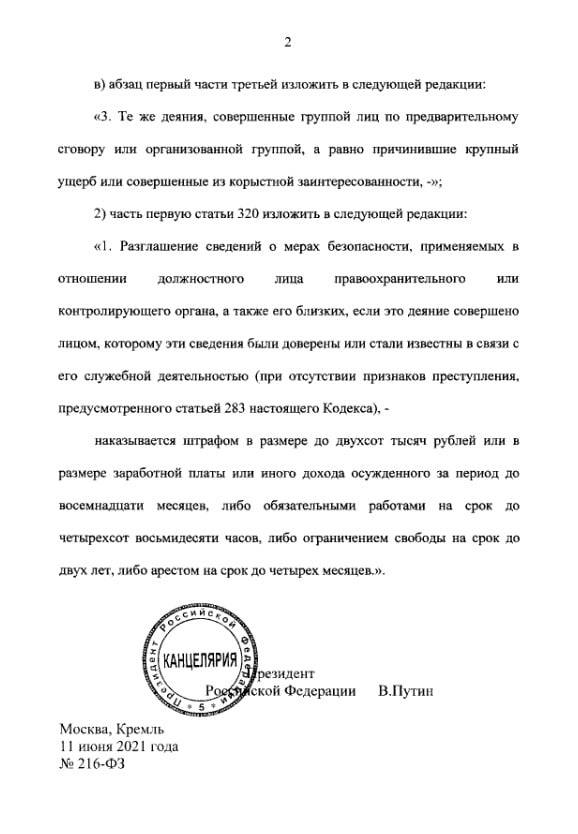

1. Штрафы и прочие страшные меры вводятся не за разглашение данных силовиков и их близких, а за разглашение МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, применяемых для защиты сотрудника или его близких, к которым применяются меры госзащиты. Что, мягко говоря, разные вещи.

2. Субъектом данного нарушения является не любой гражданин, а тот кому вышеуказанные сведения о мерах безопасности были доверены, или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей (например сотрудники ГИБДД, ОВМ и т.д.).

Мы всецело поддерживаем введение уголовной ответственности за разглашение сведений о силовиках для различного рода блогеров, анонимных телеграмеров и прочих мамкиных расследователей. Однако этого не происходит, несмотря на очевидный запрос времени для такой меры.

А коллегам из РБК мы бы порекомендовали не подменять правовой смысл комментируемых НПА.

1. Штрафы и прочие страшные меры вводятся не за разглашение данных силовиков и их близких, а за разглашение МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, применяемых для защиты сотрудника или его близких, к которым применяются меры госзащиты. Что, мягко говоря, разные вещи.

2. Субъектом данного нарушения является не любой гражданин, а тот кому вышеуказанные сведения о мерах безопасности были доверены, или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей (например сотрудники ГИБДД, ОВМ и т.д.).

Мы всецело поддерживаем введение уголовной ответственности за разглашение сведений о силовиках для различного рода блогеров, анонимных телеграмеров и прочих мамкиных расследователей. Однако этого не происходит, несмотря на очевидный запрос времени для такой меры.

А коллегам из РБК мы бы порекомендовали не подменять правовой смысл комментируемых НПА.

Кадыров отказался драться с Хабибом, потому что Нурмагомедов — чемпион

На очередном стриме Рамзана Кадырова в Instagram разговор снова зашел о Хабибе Нурмагомедове. Главе Чечни предложили выйти с «проектом UFC» в октагон.

«Хабиб — чемпион же. У нас и весовая категория разная», — отшутился Кадыров.

Так же он скептически отозвался о своей физической форме: «Я не спортсмен, я стараюсь еле-еле физкультурой заниматься. Спортом не получается — старый уже» и объяснил подписчикам, почему без конца говорит «дон».

«Это "дуй хьунан" я для связки слов говорю, как «короче говоря» вот. Это "дуй хьуна" ничего не значит», — извинился за словосочетание-паразит президент ЧР.

На очередном стриме Рамзана Кадырова в Instagram разговор снова зашел о Хабибе Нурмагомедове. Главе Чечни предложили выйти с «проектом UFC» в октагон.

«Хабиб — чемпион же. У нас и весовая категория разная», — отшутился Кадыров.

Так же он скептически отозвался о своей физической форме: «Я не спортсмен, я стараюсь еле-еле физкультурой заниматься. Спортом не получается — старый уже» и объяснил подписчикам, почему без конца говорит «дон».

«Это "дуй хьунан" я для связки слов говорю, как «короче говоря» вот. Это "дуй хьуна" ничего не значит», — извинился за словосочетание-паразит президент ЧР.