Нумизматика Фасмера

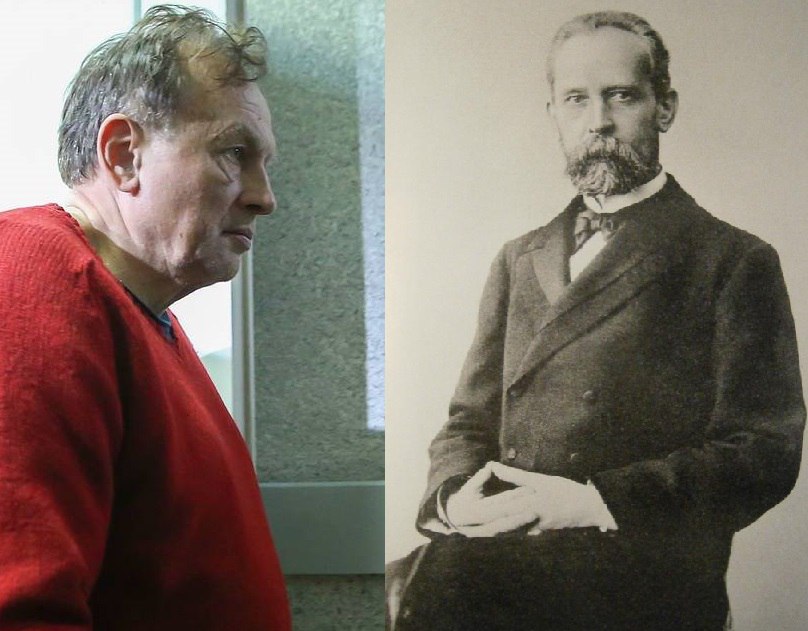

Рихард Рихардович Фасмер писал на русском, немецком и английском языках. Его работы изданы в журналах Санкт-Петербурга, Казани, Баку, Вены, Таллина, Тарту, Берлина, Мюнхена, Хельсинки, Бомбея.

Основным интересом Фасмера были куфические монеты (то есть монеты с надписями, сделанными разновидностью арабской письменности - куфическим письмом) и их обращение в Восточной Европе. Уже первая его статья, напечатанная в 1914 году, обращается к этой тематике. Он разработал стандартную процедуру анализа куфических монетных кладов.

Уже первая его статья, напечатанная в 1914 году, обращается к этой тематике. Он разработал стандартную процедуру анализа куфических монетных кладов. Верность его хронологической классификации таких кладов подтверждена множеством новейших находок. Разработанная им периодизация обращения в Восточной Европе куфических дирхемов с некоторыми уточнениями принята в науке и сейчас.

Другим этапом его работы было исследование и публикация монетных эмиссий небольших мусульманских династий IX-XI веков. Им опубликованы монеты закавказских династий Джастанидов (1927) и Саджидов (1928). Он впервые выявил в массе подражательных куфических дирхемов в составе многих кладов собственный чекан семи эмиров Волжской Булгарии и подробно их описал (1925, 1926). Также Фасмер изучал нумизматику Золотой Орды.

С 1910 года Фасмер работал над каталогизацией восточных монет в Эрмитаже. Первую свою работу он опубликовал в 1914 году. Затем его занятия прервала Первая мировая война.

Изучение кладов Восточной Европы с арабскими монетами

Фасмер осуществлял подробную публикацию кладов с арабскими дирхемами, находимых в России с подробными историческими справками по сложным и редким эмиссиям. В первую очередь это публикации составов Переяславского клада (1914), Новгородского (1925), Витебского (1925) и Стародединского (1929) из Белоруссии, Угодичевского (1925) из Ярославской области, Луурилского (1927) из Финляндии, Завалишенского (1931) из Белгородской области, Фридрихсгофского и других. В 1930 году он подготовил в виде рукописи подробное описание большого Безлюдовского клада из 1200 дирхемов, найденного под Харьковом; эта рукопись не была опубликована.

Периодизация обращения дирхемов в Восточной Европе

На основе исследований этих кладов Фасмер сделал выводы о закономерностях поступления в Восточную Европу дирхемов, изучив различия в составе кладов арабских монет, найденных в этом регионе. Впервые эту мысль Фасмер высказал в докладе «Топография кладов с Испехбедскими монетами», прочитанном на заседании Комиссии по нумизматике и глиптике РАИМК 23 июня 1923 года. Затем он её развил и уточнил в статьях «Клад куфических монет, найденный в Новгороде в 1920 году» (1925) и «Завалишенский клад куфических монет VIII-IX вв.» (1931) и окончательным образом сформулировал в статье «Об издании новой топографии находок куфических монет в Восточной Европе».

Фасмер определил, что дирхемы стали поступать в Восточную Европу около 800 года. Периодизацию Фасмера развил В. Л. Янин в монографии «Денежно-весовые системы русского средневековья» (1956).

Выводы о кладах с арабскими монетами, найденных в Прибалтике и Финлянди

Обнаружив различия в восточноевропейских и финляндских кладов, Фасмер предположил в статье «Die kufischen Münzen des Fundes von Luurila, Kirchspliel Hattula» (1927), что дирхемы завозились в Финляндию не из славянских районов, а с Запада.

В восточнославянских землях часто находят монеты саманидского эмира Нуха II, а в прибалтийских странах такие монеты не встречаются, но есть монеты, чеканенные Мерванидами, Окалидами и Илеками. Фасмер объяснил в статье «Ein im Dorfe Staryi Dedin in Weissrussland gemachter Fund kufischer Münzen» (1929) различия в кладах последней четверти X века политическими событиями на Руси, мешавшими вывозу арабского серебра.

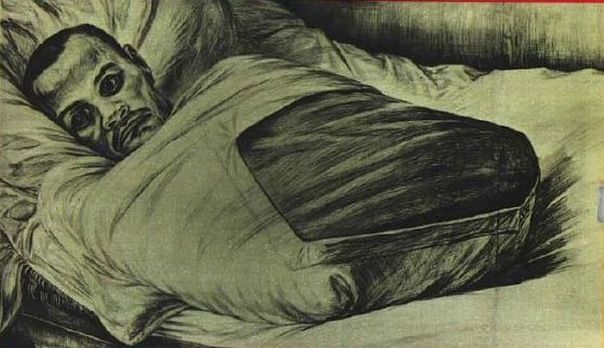

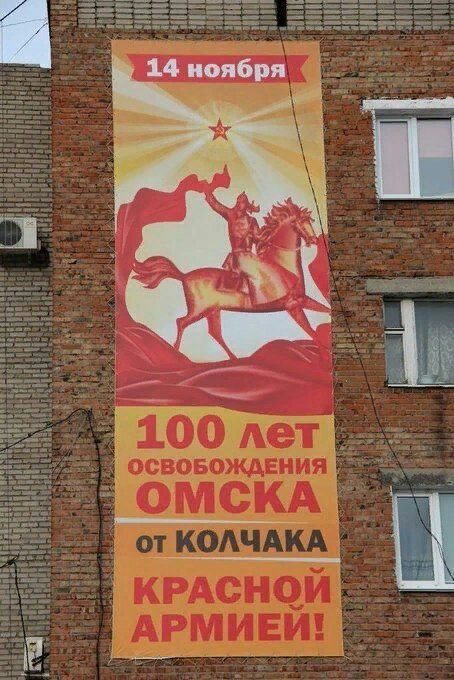

Невозможно представить себе, сколько мог еще совершить октрытий этот человек, не будь он репрессирован. #декоммунизация

———————————————

Динар Нуха II, саманидского эмира, 992-993 гг.

@RUSNG