Size: a a a

2019 April 12

Вы не забыли, что сегодня в России отмечают День космонавтики? А мы помним и подготовили интервью с Павлом Пушкиным — главой компании «КосмоКурс», которая планирует строить первый частный космодром в Нижегородской области. https://www.nn.ru/news/articles/gagarin_na_takoy_vysote_letal_glava_kosmokursa_o_kosmicheskom_turizme_ruke_boga_i_dengakh/66051133/?utm_source=tme&utm_medium=social&utm_campaign=nnru

🌏Друзья, сегодня весь мир отмечает День космонавтики💫

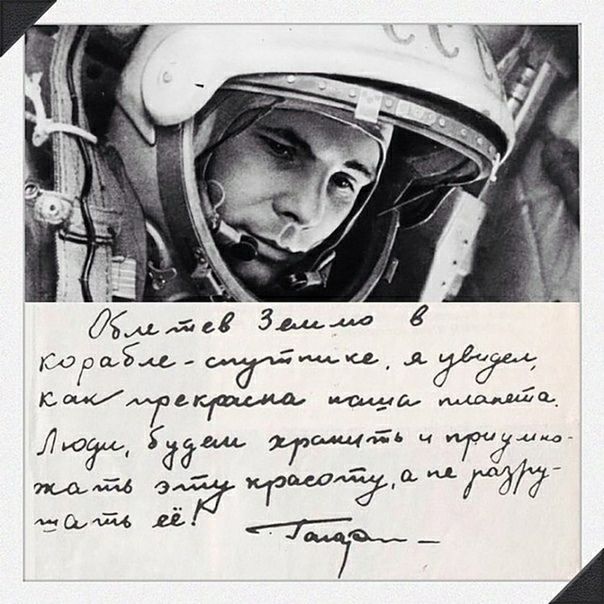

58 лет назад, 12 апреля 1961 года человек впервые оказался в космосе, мы все его прекрасно знаем - это наш любимый Юра Гагарин❤️

Поздравляю всех, кто связан с космосом и желаю удачи в вашем нелегком деле. Пусть все корабли, запускаемые с Земли, долетают до космоса, а то они не малых денег стоят😉

58 лет назад, 12 апреля 1961 года человек впервые оказался в космосе, мы все его прекрасно знаем - это наш любимый Юра Гагарин❤️

Поздравляю всех, кто связан с космосом и желаю удачи в вашем нелегком деле. Пусть все корабли, запускаемые с Земли, долетают до космоса, а то они не малых денег стоят😉

С Днём космонавтики, друзья!

Публикуем крутой репортаж с завода «Прогресс» в Самаре, где производят космические ракеты. Так просто туда не попасть - гриф секретности.

Что и как там делают: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66051088.html?utm_source=tme&utm_medium=social&utm_campaign=e1

Публикуем крутой репортаж с завода «Прогресс» в Самаре, где производят космические ракеты. Так просто туда не попасть - гриф секретности.

Что и как там делают: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66051088.html?utm_source=tme&utm_medium=social&utm_campaign=e1

Бүгін Халықаралық авиация және ғарышкерлер күні

И, разумеется, с днем космонавтики!

🚀К Дню космонавтики

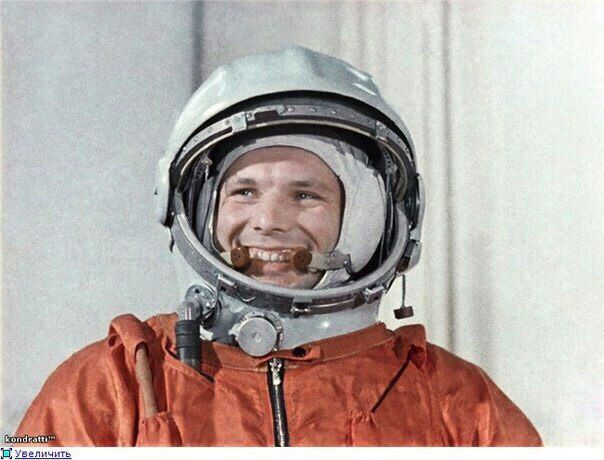

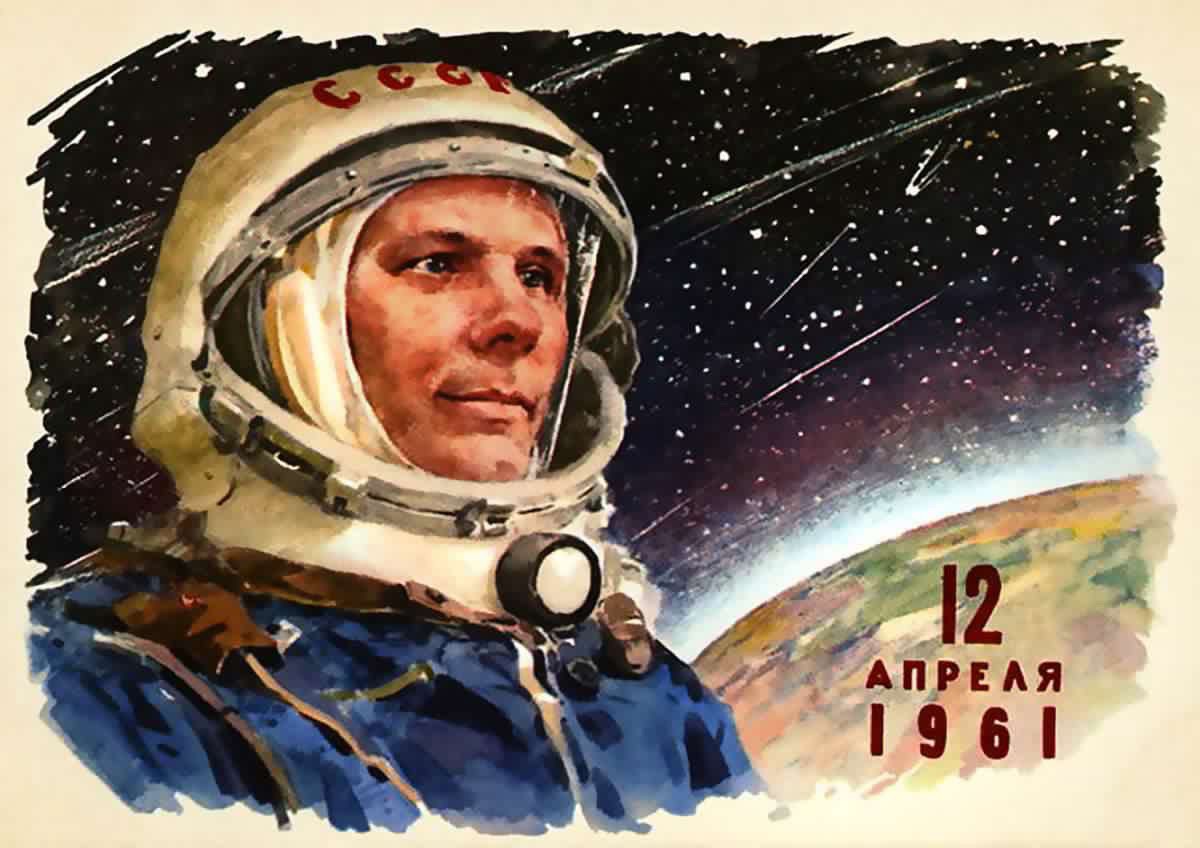

Сегодня отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Алтайский край и СССР прославил другой советский космонавт - Герман Титов, дублер Юрия Гагарина. Он был первым человеком, совершившим длительный космический полет, вторым советским человеком в космосе, вторым человеком в мире, совершившим орбитальный космический полет и самым молодым космонавтом в истории (тогда Титову было 25 лет).

Сегодня отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Алтайский край и СССР прославил другой советский космонавт - Герман Титов, дублер Юрия Гагарина. Он был первым человеком, совершившим длительный космический полет, вторым советским человеком в космосе, вторым человеком в мире, совершившим орбитальный космический полет и самым молодым космонавтом в истории (тогда Титову было 25 лет).

Волгоград отмечает День космонавтики!

О самых интересных событиях в городе читайте в нашем онлайн-репортаже: https://bit.ly/2Z84FUf

О самых интересных событиях в городе читайте в нашем онлайн-репортаже: https://bit.ly/2Z84FUf

В момент пролета над Крымским полуостровом Юрий Гагарин уже находился в спускаемом аппарате и готовился к приземлению. Тогда ему было не до красот внизу. Зато и до легендарного полета, и после него Гагарин был в Крыму много раз. В День космонавтики Крыминформ вспомнил самые яркие визиты https://mnogobukov.c-inform.info/Bk1LPZpFN

@crimeainform

@crimeainform

Сегодня, 12 апреля в День Космонавтики, в историческом парке «Россия — моя история» посетители могут посмотреть на полет Юрия Гагарина в космос, услышать, как он сказал: «Поехали!», а также посмотреть на работу современных космонавтов на МКС.

12 апреля, когда прогрессивное человечество отмечает День космонавтики — есть повод приобщиться к неземной культуре. Побывать в невесомости или закрутить гайки на космическом грузовике, конечно, очень тяжело, а вот попробовать космическую еду — вполне реально.

У нас были два тюбика с мясом, тюбик с супом, десерт и два добровольца — семилетний Костик и дизайнер с бородой Петр, которые согласились попробовать все это великолепие. Смотрим 📹📷

https://bit.ly/2IgER31

У нас были два тюбика с мясом, тюбик с супом, десерт и два добровольца — семилетний Костик и дизайнер с бородой Петр, которые согласились попробовать все это великолепие. Смотрим 📹📷

https://bit.ly/2IgER31

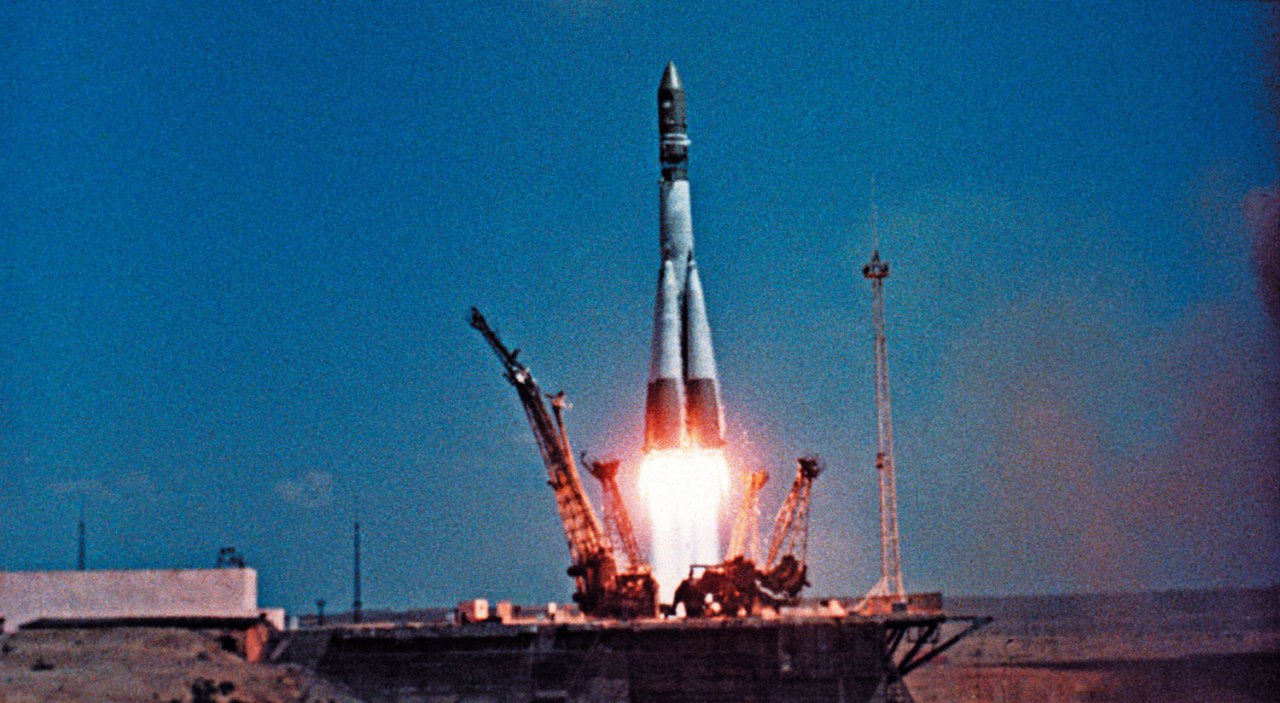

Поздравляем Всех с Днём космонавтики! 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут. Новых высот и штатного полёта! @dronevnebe

С праздником, друзья! Всем - высоты!

Глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поздравил всех с Всемирным днем авиации и космонавтики!

"Сегодня в стране отмечают День космонавтики. Более полувека назад произошло событие, которое вдохновило всех людей и дало толчок новым открытиям. Спасибо тем профессионалам, благодаря которым случился первый полет в космос. А тем, кто сейчас работает на то, чтобы космическая отрасль развивалась, искренне желаю сил, здоровья и чувства командного духа. С праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успеха в достижении поставленных целей!"- написал глава на своей странице в Instagrame.

Присоединяемся к поздравлению и хотим пожелать мирного неба, счастья и вдохновения космического масштаба!

@ingushetia2018

"Сегодня в стране отмечают День космонавтики. Более полувека назад произошло событие, которое вдохновило всех людей и дало толчок новым открытиям. Спасибо тем профессионалам, благодаря которым случился первый полет в космос. А тем, кто сейчас работает на то, чтобы космическая отрасль развивалась, искренне желаю сил, здоровья и чувства командного духа. С праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успеха в достижении поставленных целей!"- написал глава на своей странице в Instagrame.

Присоединяемся к поздравлению и хотим пожелать мирного неба, счастья и вдохновения космического масштаба!

@ingushetia2018

12 апреля - День космонавтики

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.

12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным.

В этот день, в 1961 году, Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.

В этот день, в 1961 году, Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.

Говорит Донбасс. День космонавтики

12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор во всем мире отмечают - Международный день полета человека в космос. Многие из нас мечтали в детстве стать космонавтами. Кто-то потом забывал свою страсть, а кто-то до сих пор надеется бороздить просторы вселенной. Сегодня мы узнаем у жителей Донецкой Народной Республики как много они знают о космонавтике.

https://youtu.be/LK9IKK4p4aM

12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор во всем мире отмечают - Международный день полета человека в космос. Многие из нас мечтали в детстве стать космонавтами. Кто-то потом забывал свою страсть, а кто-то до сих пор надеется бороздить просторы вселенной. Сегодня мы узнаем у жителей Донецкой Народной Республики как много они знают о космонавтике.

https://youtu.be/LK9IKK4p4aM

Всех уважаемых читателей сердечно поздравляю с Всемирным днем авиации и космонавтики. Всегда стремитесь к совей вершине. Верьте в себя!

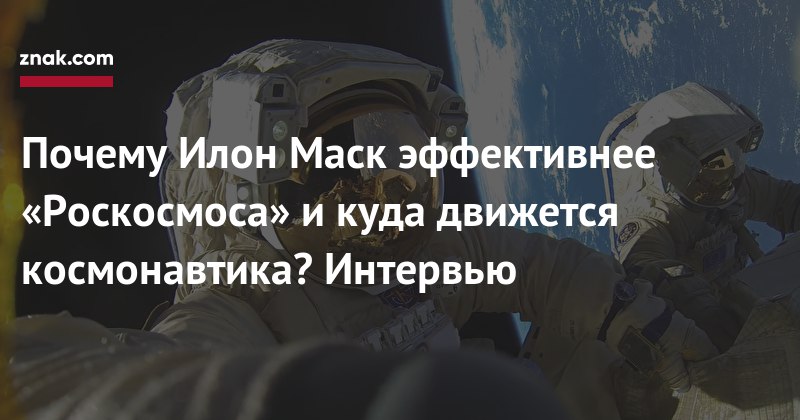

Почему Илон Маск эффективнее «Роскосмоса», зачем людям вообще летать в космос (есть же роботы?) и когда уволят Дмитрия Рогозина. Интересное интервью ко Дню космонавтики.

https://www.znak.com/2019-04-12/pochemu_ilon_mask_effektivnee_roskosmosa_i_kuda_dvizhetsya_kosmonavtika_intervyu_vitaliya_egorova

https://www.znak.com/2019-04-12/pochemu_ilon_mask_effektivnee_roskosmosa_i_kuda_dvizhetsya_kosmonavtika_intervyu_vitaliya_egorova

10 лет назад среди экспертов в области космонавтики был популярен термин «вторая космическая гонка». Введенный Дж. Бушем-младшим в 2004 г., он обозначил новый виток соперничества великих держав за изучение ближнего и дальнего космоса.

Соединенные Штаты выдвигали амбициозные проекты в области непилотируемого изучения объектов Солнечной системы (включая Солнце) и организации пилотируемых полетов к Луне и Марсу.

Россия активизировала работы по ГЛОНАСС и выдвигала параллельные NASA проекты изучения дальнего космоса, которые, однако, были менее затратными с точки зрения бюджетных расходов.

Китай организовал первый пилотируемый полет в ближний космос, быстро наращивал спутниковую группировку и разрабатывал собственную программу изучения Луны и Марса.

Европейское космическое агентство создавало грузовые непилотируемые корабли типа «ATV» и приступило к реализации проектов картографирования Луны, Марса, Венеры и спутников Юпитера. Космические страны «второго плана» — Япония, Индия, Бразилия, Южная Корея, Новая Зеландия и даже Иран — с различной степенью успешности пытались создать собственные суборбитальные ракеты-носители. В моду вошли работы, авторы которых сравнивали эти проекты с «первой космической гонкой» СССР и США 1960-х гг.

Соперничество мирных космических программ дополнялось военными программами великих держав — от проектов администрации Дж. Буша-мл. создать космический эшелон ПРО до американских и китайских испытаний противоспутникового оружия. Однако в начале 2010-х гг. все космические державы резко сократили масштабы своих исследовательских программ. Это позволило экспертам заявить об окончании «второй космической гонки».

Шестилетняя стагнация, последовавшая за окончанием «второй космической гонки», объяснима и закономерна — космические державы фактически осознали предел своих научно-технических возможностей.

Чего можно ожидать в развитии космической отрасли до 2024 г. - в прогнозе Алексея Фененко https://russiancouncil.ru/2019-globalissues#1a

Соединенные Штаты выдвигали амбициозные проекты в области непилотируемого изучения объектов Солнечной системы (включая Солнце) и организации пилотируемых полетов к Луне и Марсу.

Россия активизировала работы по ГЛОНАСС и выдвигала параллельные NASA проекты изучения дальнего космоса, которые, однако, были менее затратными с точки зрения бюджетных расходов.

Китай организовал первый пилотируемый полет в ближний космос, быстро наращивал спутниковую группировку и разрабатывал собственную программу изучения Луны и Марса.

Европейское космическое агентство создавало грузовые непилотируемые корабли типа «ATV» и приступило к реализации проектов картографирования Луны, Марса, Венеры и спутников Юпитера. Космические страны «второго плана» — Япония, Индия, Бразилия, Южная Корея, Новая Зеландия и даже Иран — с различной степенью успешности пытались создать собственные суборбитальные ракеты-носители. В моду вошли работы, авторы которых сравнивали эти проекты с «первой космической гонкой» СССР и США 1960-х гг.

Соперничество мирных космических программ дополнялось военными программами великих держав — от проектов администрации Дж. Буша-мл. создать космический эшелон ПРО до американских и китайских испытаний противоспутникового оружия. Однако в начале 2010-х гг. все космические державы резко сократили масштабы своих исследовательских программ. Это позволило экспертам заявить об окончании «второй космической гонки».

Шестилетняя стагнация, последовавшая за окончанием «второй космической гонки», объяснима и закономерна — космические державы фактически осознали предел своих научно-технических возможностей.

Чего можно ожидать в развитии космической отрасли до 2024 г. - в прогнозе Алексея Фененко https://russiancouncil.ru/2019-globalissues#1a