Size: a a a

2018 September 16

Не пускают адвоката

Паша, родной, держись! 51я статья с тобой!

бля сука ненавижу мусоров (отписывайтесь, мне похуй) никакой цензуры на этом канале по поводу мусоров не будет.

мусорожигательные заводы по всей стране

заводы по переработке мусора

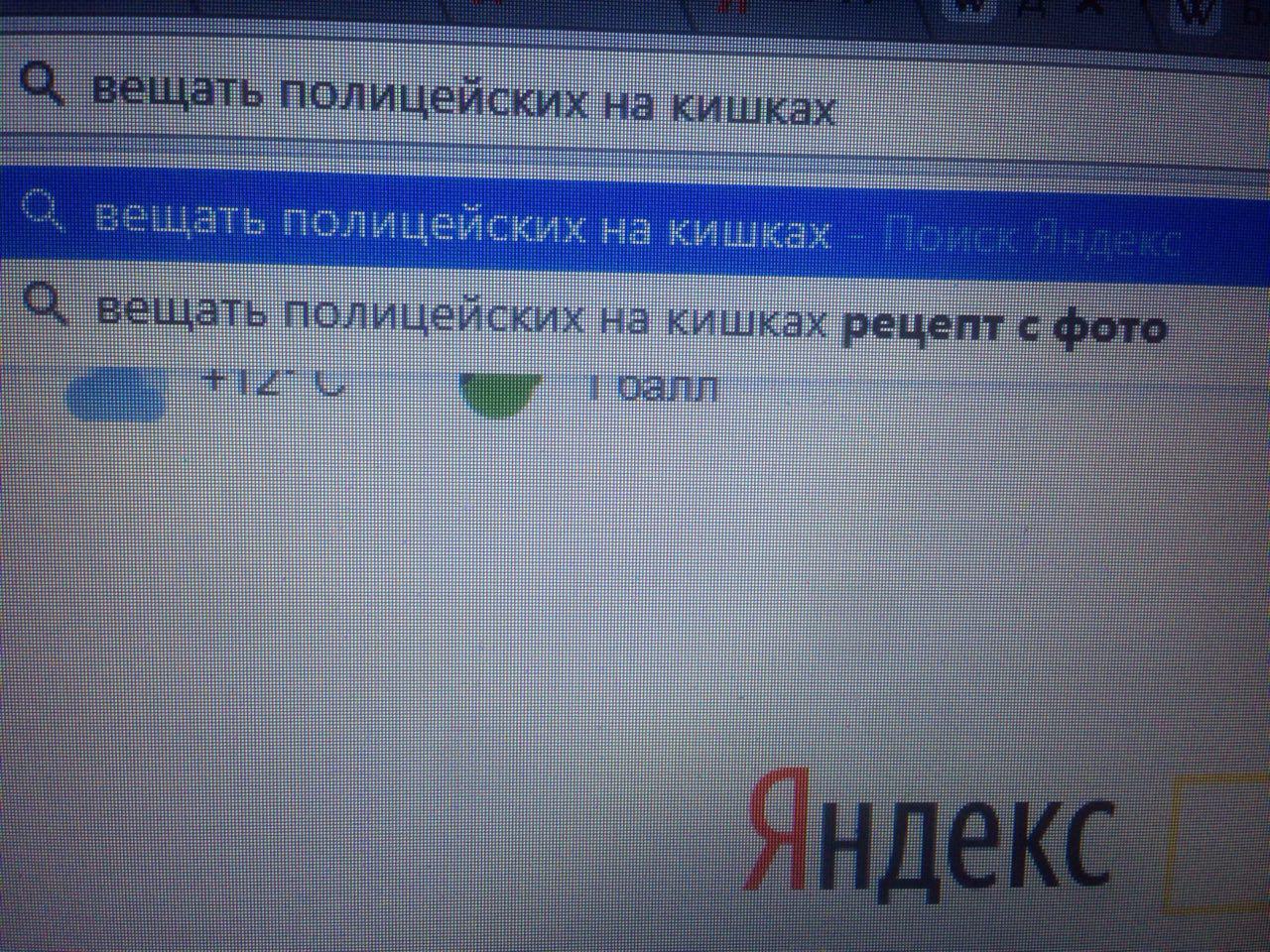

кишкой последнего мента

социальная группа мусора

по тем кто отписывается можно составлять отдельный список - "Клуб любителей мусоров".

У Павла Никулина забрали телефон. Его арестовали на сутки. К нему пустили адвоката только после того как изъяли все вещи.

2018 September 17

Одна-единственная книга от наших друзей из Common Place, которую у нас не изъяли.

Художница Екатерина Ненашева задержана полицией во время исполнения акции «Груз 300» против пыток

Вместе с ней задержана художница Саша "Старость", обеих отвели в отделении «Арбат».

Текст на «клетке»:

Вместе с ней задержана художница Саша "Старость", обеих отвели в отделении «Арбат».

Текст на «клетке»:

«Груз 300. В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Когда меня пытали, я ощущала себя одинокой, бессильной, потерянной, сжавшейся, изолированной. Я была абсолютно беспомощной. А самое главное — невидимой. После травмы пыток очень сложно встраиваться в реальность: пытки становятся грузом, который ты носишь в себе, на себе, с собой. Твой опыт, твое тело становятся Грузом-300.

Меня пытали в ДНР, куда я приехала к родственникам. Спецслужбы были уверены, что я хочу провести акцию. Я художница.

Я стала исследовать тему пыток и поняла, что пытки в России происходят с разными людьми, вне зависимости от их рода деятельности. Пытки происходят за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц. Пытки невидимы, но люди, перенесшие их и совершающие их, могут оказаться где-то рядом, среди нас с вами».

Ребята, поехали на Chaos Communication Congress!

Подать заявку можно до 15 октября. Я еду.

#ccc #35c3 #криптоанархия

https://events.ccc.de/2018/09/11/35c3-call-for-participation-and-submission-guidelines/

Подать заявку можно до 15 октября. Я еду.

#ccc #35c3 #криптоанархия

https://events.ccc.de/2018/09/11/35c3-call-for-participation-and-submission-guidelines/

2018 September 18

3405. Перу настоятеля принадлежат две важных статьи: «Письмо и вера» и «Коммунизм и одиночество». Они были написаны в середине его технотеологической карьеры и сделали ему репутацию в родном Вологодском экзархате. Сегодня настоятель если и пишет, то больше незамысловатые текстовые игры на ассемблере и служебные отчеты.

«Письмо и вера» заново переворачивала классический медиологический перевёртыш, согласно которому не вера создает письмо, а технический акт письма создает веру (Моисей, христианские апостолы, секретарь пророка Зейд ибн Сабит верили, когда писали, и верили якобы потому, что писали). Обратный тезис (что именно вера создает письмо) был сперва воспринят (правда, в основном теми, кто статью не читал) как ре-революционный, как возвращение к метаархаике. Но вере в этом тексте придавался ещё более технический смысл, чем обычно придаётся письму: «верующие машины» оказывались чем-то вроде домедиатического медиума, переподключающего «пишущие машины» .

Действительно, те, кто не верит (хотя бы в само письмо), не пишут: зачем писать и не верить, если есть другие дела, в которые ты веришь? Загвоздка (и уловка) состоит в том, что сегодня пишут все — сегодня не писать нельзя (а для нас, напомню, не существует функционального различия между написанием, скажем, литературного текста и написанием программы). Наше, метарусское общество классово гомогенно: мы все являемся пролетариями, представителями последней сохранившейся формы ручного труда — письма. Но наше общество пишущих делится уже не на три фракции — тех, кто пишет код, тех, кто пишет законы, и тех, кто пишет мифы, — как это было до сплавления этих трех в одну холию. Сегодня у нас есть только две фракции: те, кто рассказывает, и те, кто переводит.

В статье утверждалось, что письмо как рассказ и письмо как перевод по-разному затребуют медиум веры: для рассказчика вера — это его медиум как инструмент, а для переводчика вера — это его медиум как среда. Переводчики, в отличие от рассказчиков, могут вообще обходиться без веры — но только потому, что они находятся уже внутри медиума, понятого как среда веры (случай Фейербаха, первого теоретика переводимости, и случай Штирнера, первого теоретика непереводимости, подтверждают это: то и то — события внутри христианства). Можно не верить — за нас работу веры проделает медиум, — но тогда мы сможем произвести только перевод, а не рассказ (что не плохо и не хорошо — главное их не путать). Это входило в явное противоречие с главным тезисом статьи: получалось, что переводчик может писать и не верить. Однако это было и главной загадкой статьи, породившей множество истолкований (переводов): переводчик переводит также и само письмо, переводит письмо в не-письмо (в рисование, в танец, в крик…), выводит письмо на его бездонно-темную границу (как выразился бы один французский обскурантист). Иначе говоря, перевод может стать не-переводом (Штирнер), тогда как рассказ не может стать не-рассказом (не став в результате переводом или другим рассказом). Это означает, что свобода перевода выше свободы рассказа, а потому перевод должен быть свободен и от веры.

«Письмо и вера» сделалась предметом многочисленных стилистических подражаний. Этот успех позволил уже стареющему настоятелю тщеславно называть себя «первым метарусским писателем» (или «пишущим» — безразлично: мы не используем это некогда продуктивное разделение на писателей и пишущих). Впрочем, в этой хвастливости была и доля скромности, поскольку настоятель всегда добавлял, что прежде него в мир пришла «первая метарусская писательница» — святая Анна, изобретательница языка Annunziata, которой он посвятил свой главный труд, свое единственное историко-агиографическое исследование.

«Письмо и вера» заново переворачивала классический медиологический перевёртыш, согласно которому не вера создает письмо, а технический акт письма создает веру (Моисей, христианские апостолы, секретарь пророка Зейд ибн Сабит верили, когда писали, и верили якобы потому, что писали). Обратный тезис (что именно вера создает письмо) был сперва воспринят (правда, в основном теми, кто статью не читал) как ре-революционный, как возвращение к метаархаике. Но вере в этом тексте придавался ещё более технический смысл, чем обычно придаётся письму: «верующие машины» оказывались чем-то вроде домедиатического медиума, переподключающего «пишущие машины» .

Действительно, те, кто не верит (хотя бы в само письмо), не пишут: зачем писать и не верить, если есть другие дела, в которые ты веришь? Загвоздка (и уловка) состоит в том, что сегодня пишут все — сегодня не писать нельзя (а для нас, напомню, не существует функционального различия между написанием, скажем, литературного текста и написанием программы). Наше, метарусское общество классово гомогенно: мы все являемся пролетариями, представителями последней сохранившейся формы ручного труда — письма. Но наше общество пишущих делится уже не на три фракции — тех, кто пишет код, тех, кто пишет законы, и тех, кто пишет мифы, — как это было до сплавления этих трех в одну холию. Сегодня у нас есть только две фракции: те, кто рассказывает, и те, кто переводит.

В статье утверждалось, что письмо как рассказ и письмо как перевод по-разному затребуют медиум веры: для рассказчика вера — это его медиум как инструмент, а для переводчика вера — это его медиум как среда. Переводчики, в отличие от рассказчиков, могут вообще обходиться без веры — но только потому, что они находятся уже внутри медиума, понятого как среда веры (случай Фейербаха, первого теоретика переводимости, и случай Штирнера, первого теоретика непереводимости, подтверждают это: то и то — события внутри христианства). Можно не верить — за нас работу веры проделает медиум, — но тогда мы сможем произвести только перевод, а не рассказ (что не плохо и не хорошо — главное их не путать). Это входило в явное противоречие с главным тезисом статьи: получалось, что переводчик может писать и не верить. Однако это было и главной загадкой статьи, породившей множество истолкований (переводов): переводчик переводит также и само письмо, переводит письмо в не-письмо (в рисование, в танец, в крик…), выводит письмо на его бездонно-темную границу (как выразился бы один французский обскурантист). Иначе говоря, перевод может стать не-переводом (Штирнер), тогда как рассказ не может стать не-рассказом (не став в результате переводом или другим рассказом). Это означает, что свобода перевода выше свободы рассказа, а потому перевод должен быть свободен и от веры.

«Письмо и вера» сделалась предметом многочисленных стилистических подражаний. Этот успех позволил уже стареющему настоятелю тщеславно называть себя «первым метарусским писателем» (или «пишущим» — безразлично: мы не используем это некогда продуктивное разделение на писателей и пишущих). Впрочем, в этой хвастливости была и доля скромности, поскольку настоятель всегда добавлял, что прежде него в мир пришла «первая метарусская писательница» — святая Анна, изобретательница языка Annunziata, которой он посвятил свой главный труд, свое единственное историко-агиографическое исследование.

Интересный шведский документальный фильм об антифашистах и правой угрозе в Европе (английские субтитры)

https://www.youtube.com/watch?v=XYHnd4boUoM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XYHnd4boUoM&feature=youtu.be

#стигмергия

#swarm_challenge

#swarm_challenge