Size: a a a

2019 August 21

2019 August 22

Красивые русские люди. Улан лейб-гвардии Ее Величества полка в парадной форме со своей семьей. Начало ХХ века.

@RUSNG

@RUSNG

Сухой закон

22 августа 1914 года в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.

У сухого закона 1914 года была своя предыстория. В 1913 году публицист князь В. П. Мещерский, министр внутренних дел Н. А. Маклаков, финансист И. П. Манус и старец Г. Е. Распутин объединили свои усилия с одной целью: снять с поста председателя Совета министров и министра финансов В. Н. Коковцова. Наиболее действенным инструментом они считали критику винной монополии. Для этого заговорщики заручились поддержкой С. Ю. Витте, отца госмонополии на продажу спиртного. Тот открыто раскритиковал действия Коковцова по увеличению стоимости водки. В январе 1914 года новым министром финансов был утвержден П. Л. Барк, в рескрипте к назначению которого император Николай II написал о необходимости борьбы за народную трезвость. Премьером же стал престарелый И. Л. Горемыкин, уже занимавший этот пост в 1906 году.

Современники не очень верили, что император решится ликвидировать самую доходную статью бюджета. Горемыкин, рассуждая о перспективах сухого закона, говорил: «Все это чепуха, одни громкие слова, которые не получат никакого применения. Государь поверил тому, что ему наговорили, очень скоро забудет об этом новом курсе, и все пойдет по-старому». Действительно, поначалу Барк продолжал прежнюю политику даже после начала мировой войны: законом от 27 июля 1914 года цена водки была поднята до 12 руб. 80 коп. за ведро; государственный бюджет на 1914 год также был построен на доходах от казенной продажи спиртного, запланированных в размере 936 млн руб. (26,2 %), при сумме всех доходов – 3 млрд 572 млн.

Торговля алкогольными изделиями была прекращена с 19 июля 1914 года в соответствии с заранее обусловленной (в мае того же года) нормой — на время мобилизации, а в конце августа продлена на всё время войны.

Император Николай II был убежден, что пьянство — порок, разъединяющий русское крестьянство, и его долг вступить в борьбу с этим пороком. Его попытки встретили упорное сопротивление в Совете Министров, так как доход от продажи спиртных напитков составлял одну пятую государственных доходов. Чтобы провести реформу, императору пришлось уволить главного противника мероприятия министра финансов В. Н. Коковцева. В январе 1915 года был утвержден бюджет, не предусматривающий доход от продажи спиртных напитков.

Крепкие алкогольные напитки продавали только в ресторанах. И хотя в ответ на указ появились многочисленные способы обхода закона, среднее потребление алкоголя на 1 человека снизилось более чем в десять раз.

Число арестованных в пьяном виде в Петербурге во втором полугодии 1914 года сократилось на 70 %. Число вытрезвляющихся сократилось в 29 раз. Число самоубийств на почве алкоголизма в Петрограде упало на 50 %. Подобные же результаты были получены ещё по 9 губерниям России.

Число денежных вкладов в сберкассы увеличилось; прирост составил 2,14 млрд руб. против 0,8 млрд руб. в прежние годы до запрета.

Наряду с положительными итогами, были и отрицательные, как-то: тайное самогоноварение, потребление суррогатов, отравления ими, нарушение закона отдельными заводчиками.

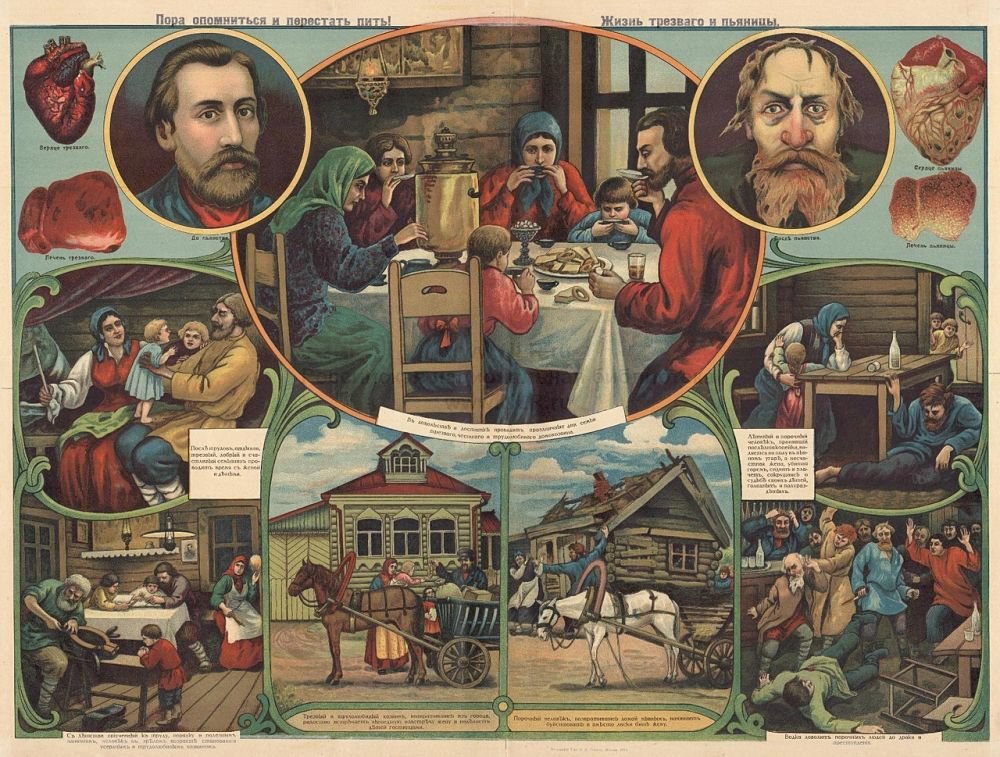

Плакат антиалкогольной кампании. Начало ХХ века

———————————————

Рубрика #прошлоесегодня

22 августа 1914 года в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.

У сухого закона 1914 года была своя предыстория. В 1913 году публицист князь В. П. Мещерский, министр внутренних дел Н. А. Маклаков, финансист И. П. Манус и старец Г. Е. Распутин объединили свои усилия с одной целью: снять с поста председателя Совета министров и министра финансов В. Н. Коковцова. Наиболее действенным инструментом они считали критику винной монополии. Для этого заговорщики заручились поддержкой С. Ю. Витте, отца госмонополии на продажу спиртного. Тот открыто раскритиковал действия Коковцова по увеличению стоимости водки. В январе 1914 года новым министром финансов был утвержден П. Л. Барк, в рескрипте к назначению которого император Николай II написал о необходимости борьбы за народную трезвость. Премьером же стал престарелый И. Л. Горемыкин, уже занимавший этот пост в 1906 году.

Современники не очень верили, что император решится ликвидировать самую доходную статью бюджета. Горемыкин, рассуждая о перспективах сухого закона, говорил: «Все это чепуха, одни громкие слова, которые не получат никакого применения. Государь поверил тому, что ему наговорили, очень скоро забудет об этом новом курсе, и все пойдет по-старому». Действительно, поначалу Барк продолжал прежнюю политику даже после начала мировой войны: законом от 27 июля 1914 года цена водки была поднята до 12 руб. 80 коп. за ведро; государственный бюджет на 1914 год также был построен на доходах от казенной продажи спиртного, запланированных в размере 936 млн руб. (26,2 %), при сумме всех доходов – 3 млрд 572 млн.

Торговля алкогольными изделиями была прекращена с 19 июля 1914 года в соответствии с заранее обусловленной (в мае того же года) нормой — на время мобилизации, а в конце августа продлена на всё время войны.

Император Николай II был убежден, что пьянство — порок, разъединяющий русское крестьянство, и его долг вступить в борьбу с этим пороком. Его попытки встретили упорное сопротивление в Совете Министров, так как доход от продажи спиртных напитков составлял одну пятую государственных доходов. Чтобы провести реформу, императору пришлось уволить главного противника мероприятия министра финансов В. Н. Коковцева. В январе 1915 года был утвержден бюджет, не предусматривающий доход от продажи спиртных напитков.

Крепкие алкогольные напитки продавали только в ресторанах. И хотя в ответ на указ появились многочисленные способы обхода закона, среднее потребление алкоголя на 1 человека снизилось более чем в десять раз.

Число арестованных в пьяном виде в Петербурге во втором полугодии 1914 года сократилось на 70 %. Число вытрезвляющихся сократилось в 29 раз. Число самоубийств на почве алкоголизма в Петрограде упало на 50 %. Подобные же результаты были получены ещё по 9 губерниям России.

Число денежных вкладов в сберкассы увеличилось; прирост составил 2,14 млрд руб. против 0,8 млрд руб. в прежние годы до запрета.

Наряду с положительными итогами, были и отрицательные, как-то: тайное самогоноварение, потребление суррогатов, отравления ими, нарушение закона отдельными заводчиками.

Плакат антиалкогольной кампании. Начало ХХ века

———————————————

Рубрика #прошлоесегодня

Как Лев Гумилёв осчастливил крестьян, только успев родиться, но родиться правильно: мальчиком.

Ещё в мирное время (до 1914 года) слепнёвские крестьяне жили бедно и были много должны барыне. Тогда в семье у Анны Ивановны ждали ребенка и заранее объявили крестьянам: «Если родится наследник, то вам будут прощены долги. Молитесь о благополучных родах». И действительно, родился мальчик и был назван Лев. На сходе, собранном по этому случаю, долги мужикам простили, состоялось угощение ― вынесли большие лукошки, из которых раздавали яблоки, всем хватило по одному, по два.

(Из воспоминаний А. В. Паршиной, бывшей крестьянки в Слепнёве.)

Усадьба Слепнёво в пятнадцати верстах от тверского Бежецка стала летней дачей и для матери Льва ― Анны Андреевны Ахматовой. Правда, мальчика воспитывала бабушка ― Анна Ивановна Гумилёва, мать Николая Гумилёва и совладелица Слепнёво. После революции семья переехала в Бежецк, а деревянный усадебный дом в 1935 г. телепортировался в соседние Гра́дницы и стал восьмилетней школой. К столетию Ахматовой там открылся музей. В Слепнёво же остался лишь одинокий дуб, да и тот, наверное, уже умер.

Ещё в мирное время (до 1914 года) слепнёвские крестьяне жили бедно и были много должны барыне. Тогда в семье у Анны Ивановны ждали ребенка и заранее объявили крестьянам: «Если родится наследник, то вам будут прощены долги. Молитесь о благополучных родах». И действительно, родился мальчик и был назван Лев. На сходе, собранном по этому случаю, долги мужикам простили, состоялось угощение ― вынесли большие лукошки, из которых раздавали яблоки, всем хватило по одному, по два.

(Из воспоминаний А. В. Паршиной, бывшей крестьянки в Слепнёве.)

Усадьба Слепнёво в пятнадцати верстах от тверского Бежецка стала летней дачей и для матери Льва ― Анны Андреевны Ахматовой. Правда, мальчика воспитывала бабушка ― Анна Ивановна Гумилёва, мать Николая Гумилёва и совладелица Слепнёво. После революции семья переехала в Бежецк, а деревянный усадебный дом в 1935 г. телепортировался в соседние Гра́дницы и стал восьмилетней школой. К столетию Ахматовой там открылся музей. В Слепнёво же остался лишь одинокий дуб, да и тот, наверное, уже умер.

Николай Николаевич Харламов. «Русская девушка», 1888 год.

@RUSNG

@RUSNG

2019 August 23

Продажа земли крестьянам

23 августа 1906 года Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.

27 августа 1906 вышел указ «О предназначении казённых земель к продаже для расширения крестьянского землевладения». Все казённые земли сельскохозяйственного назначения (а в некоторых случаях и лесные угодья) подлежали, по мере прекращения действующих договоров аренды, продаже крестьянам через Крестьянский банк. Вопрос оценки продаваемых земель и организация землеустроительных работ были возложены на местные землеустроительные комиссии.

Продажа крестьянам казённых земель не вызвала ажиотажного спроса, так как в тех местностях, где эти земли имелись, земельный голод не ощущался сильно. Продажи достигли максимума в 1909 году, когда было продано 55 тысяч десятин, а всего за 1907-1914 годы было продано 232 тысячи десятин, то есть ничтожно малое количество. Крестьяне находили аренду казённых земель более выгодной, чем выкуп. В 1913 году было сдано в аренду 3188 тысяч десятин (из них обществам 945 тыс. дес., отдельным домохозяевам 1165 тыс. дес., товариществам 1115 тыс. дес.), средние арендные ставки составляли от 184 коп. за десятину в 1907 году до 284 коп. за десятину в 1914 году.

19 сентября 1906 года под нужды крестьян-переселенцев были отданы кабинетские земли Алтайского округа.

Одному домохозяйству могла быть продана земля не свыше нормы, отдельно устанавливаемой для каждой местности (как правило, около 3 десятин на работника).

Молебен перед отправлением 1400 полтавских крестьян-ходоков в Тобольскую и Оренбургскую губернии, 1908 год

———————————————

Рубрика #прошлоесегодня

23 августа 1906 года Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.

27 августа 1906 вышел указ «О предназначении казённых земель к продаже для расширения крестьянского землевладения». Все казённые земли сельскохозяйственного назначения (а в некоторых случаях и лесные угодья) подлежали, по мере прекращения действующих договоров аренды, продаже крестьянам через Крестьянский банк. Вопрос оценки продаваемых земель и организация землеустроительных работ были возложены на местные землеустроительные комиссии.

Продажа крестьянам казённых земель не вызвала ажиотажного спроса, так как в тех местностях, где эти земли имелись, земельный голод не ощущался сильно. Продажи достигли максимума в 1909 году, когда было продано 55 тысяч десятин, а всего за 1907-1914 годы было продано 232 тысячи десятин, то есть ничтожно малое количество. Крестьяне находили аренду казённых земель более выгодной, чем выкуп. В 1913 году было сдано в аренду 3188 тысяч десятин (из них обществам 945 тыс. дес., отдельным домохозяевам 1165 тыс. дес., товариществам 1115 тыс. дес.), средние арендные ставки составляли от 184 коп. за десятину в 1907 году до 284 коп. за десятину в 1914 году.

19 сентября 1906 года под нужды крестьян-переселенцев были отданы кабинетские земли Алтайского округа.

Одному домохозяйству могла быть продана земля не свыше нормы, отдельно устанавливаемой для каждой местности (как правило, около 3 десятин на работника).

Молебен перед отправлением 1400 полтавских крестьян-ходоков в Тобольскую и Оренбургскую губернии, 1908 год

———————————————

Рубрика #прошлоесегодня

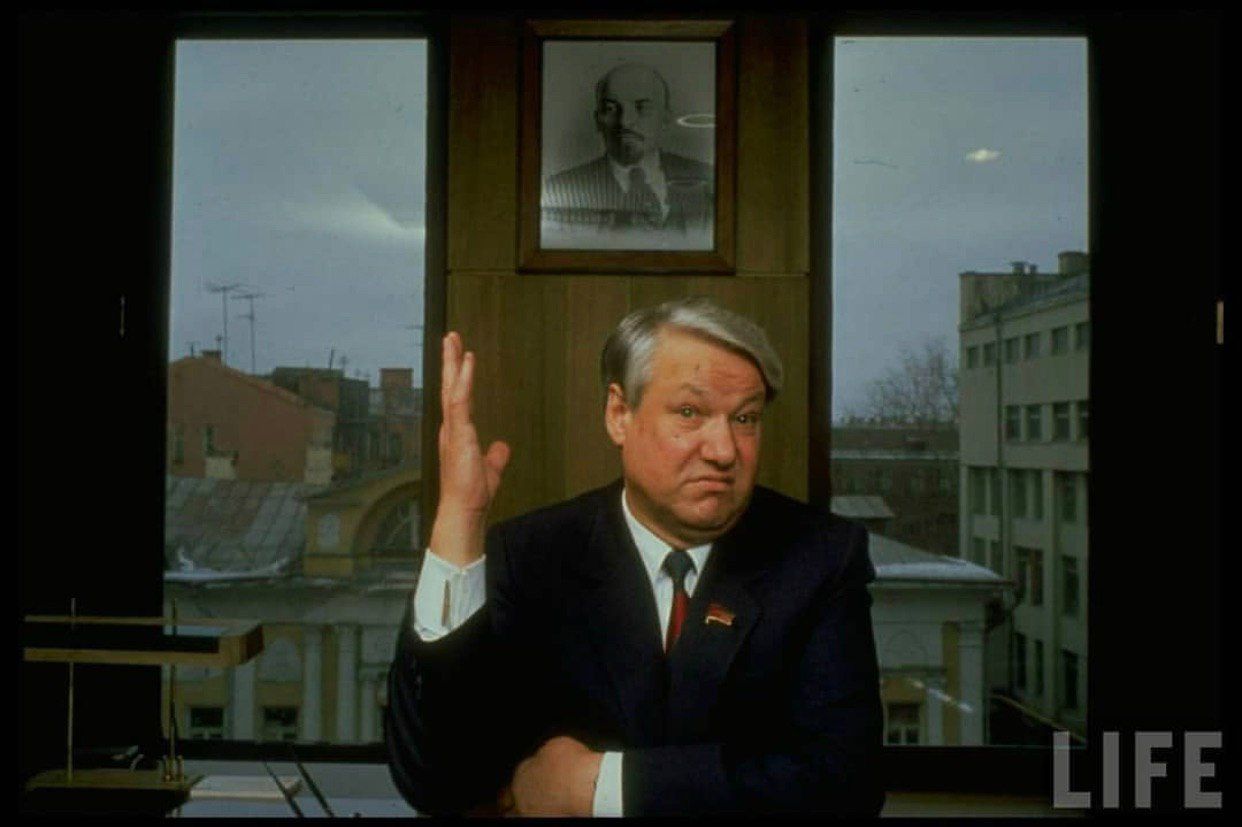

Фотосecсия Бориса Ельцина для журнала "LIFE" в cвоём рабочем кабинете в феврале 1989 года.

@RUSNG

@RUSNG

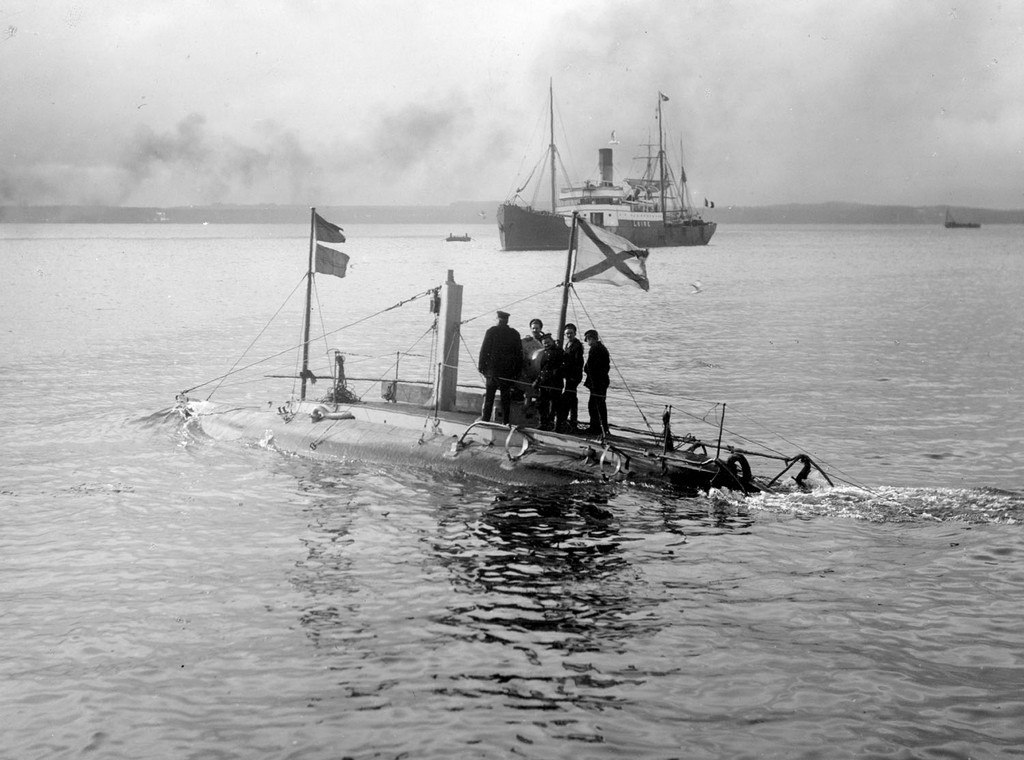

Миноносец № 150 – ПЛ «Дельфин» в Финском заливе на испытаниях, 1903 год.

@RUSNG

@RUSNG

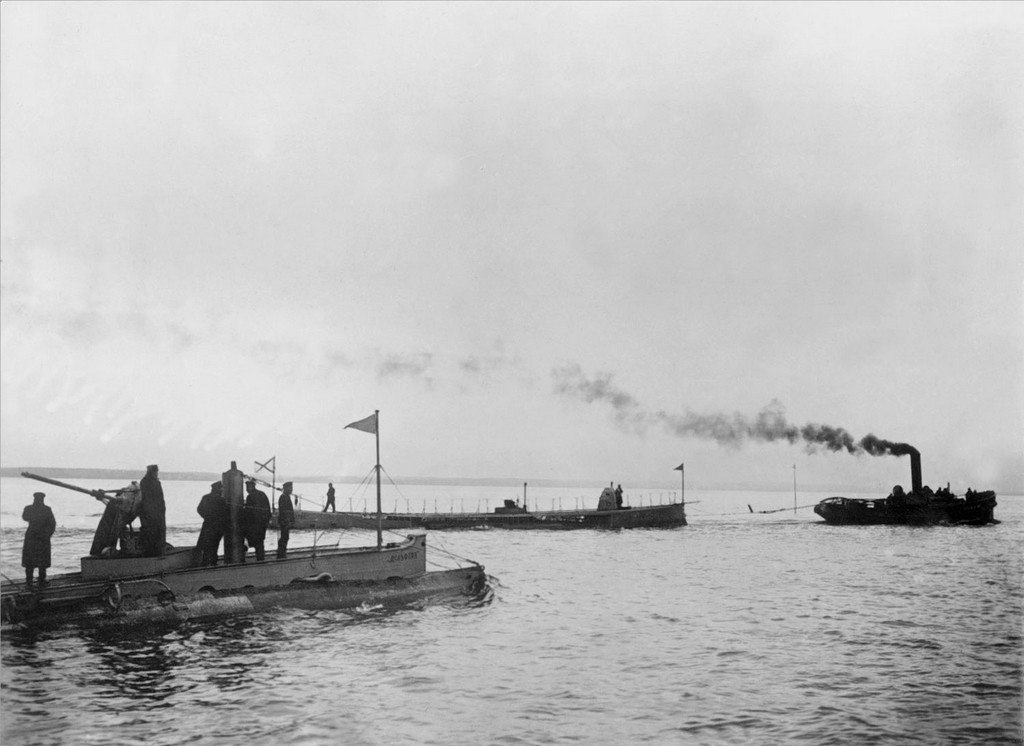

2019 August 24

Подводная лодка «Дельфин» в Финском заливе (на переднем плане) и спущенная на воду ПЛ типа «Касатка» идет на буксире на заднем плане. Санкт-Петербург, 1904 год.

@RUSNG

@RUSNG

2019 August 25

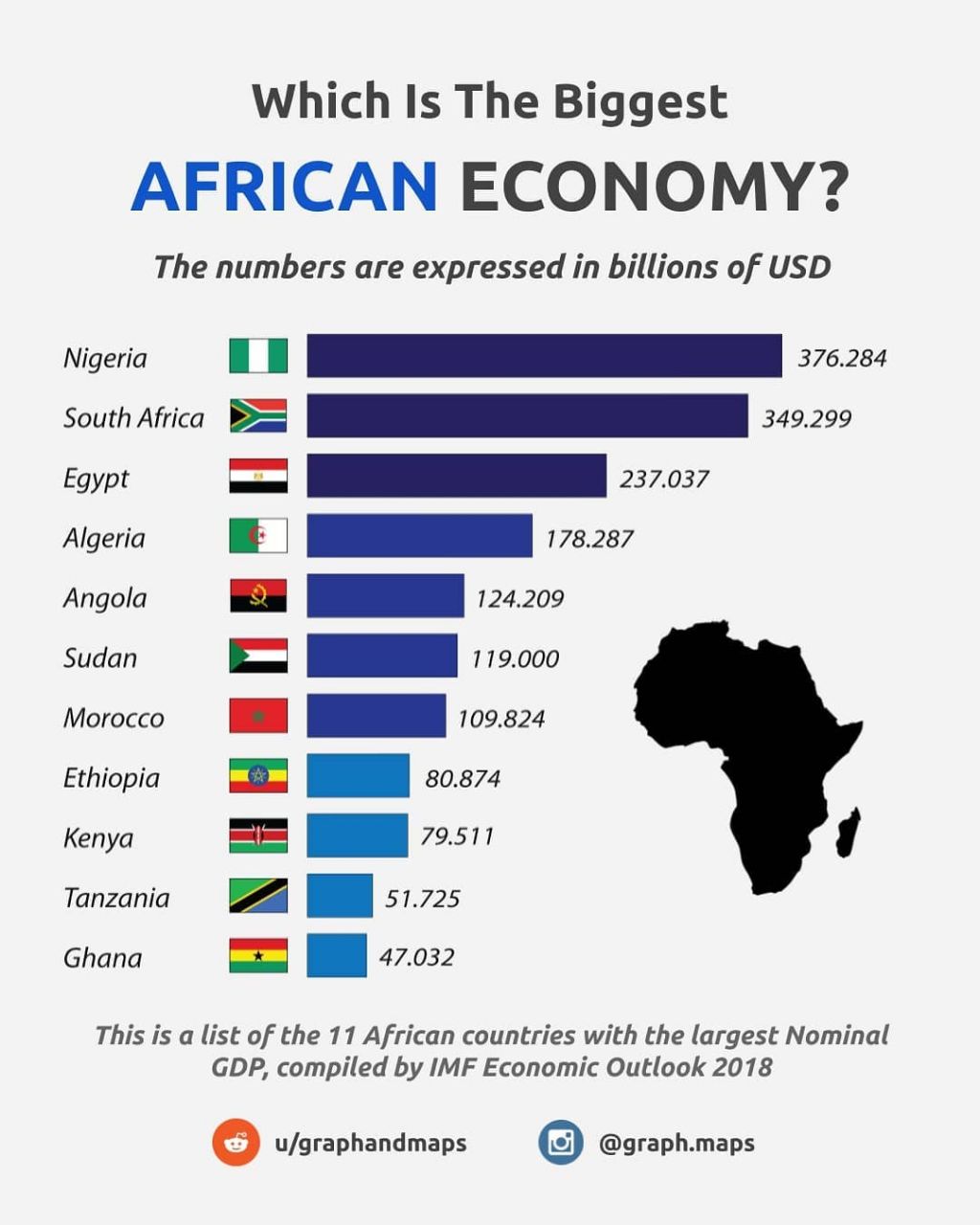

Крупнейшие экономики Африки.

@RUSNG

@RUSNG

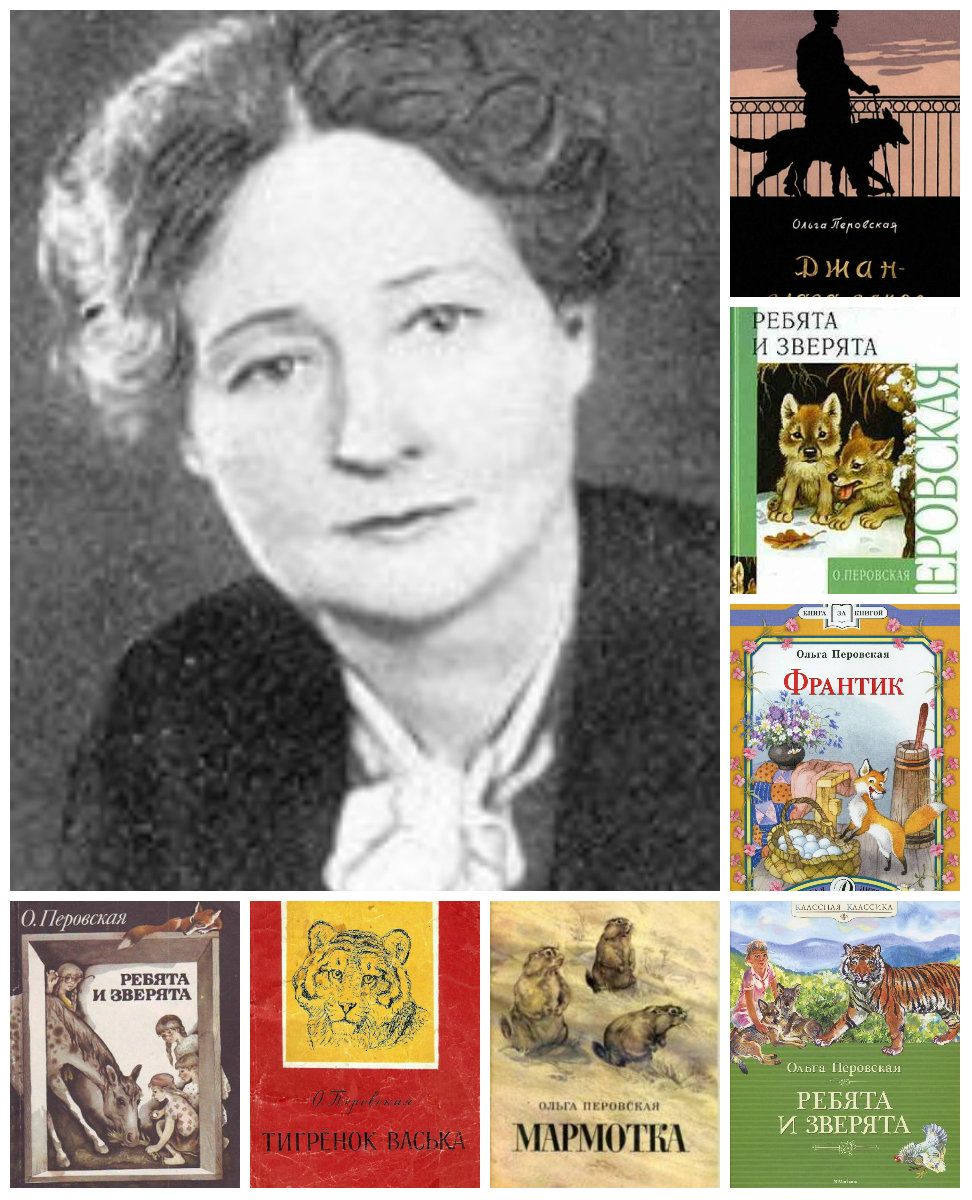

Перовская Ольга Васильевна — русская детская писательница. Автор множества детских книг.

Ольга Васильевна родилась 9 апреля 1902 года в селе Васильевка Мелитопольского уезда Таврической губернии. С пяти лет и до совершеннолетия она жила в Семиречье в самых чудесных уголках Казахстана и Киргизии — в Верном и Пржевальске у берегов Иссык-Куля (село Михайловка), так как её отец — Василий Васильевич Перовский — учёный-лесовод, окончивший Петербургский лесной институт, в 1907 году приехал в Семиречье, где служил лесничим сначала в Капальском, а затем в Верненском и Пржевальском уездах. Многие детские впечатления от жизни в этих замечательных краях Ольга вспоминала впоследствии с большой теплотой, и они нашли отражение в её творчестве.

Книги Перовской носят познавательный характер, отличаются занимательностью сюжета и тонким пониманием психологии животных, показанной через детское восприятие.

В 1940 — начале 1950 годов Ольга Перовская была репрессирована и приговорена к 10 годам лагерей, потом приговор смягчился ссылкой. О её жизни в этот период рассказывал Л. Токмаков. Ссылка закончилась в 1955 году. В конце 1950-х годов была реабилитирована.

В течение 15 лет с 1940 по 1955 года её книги не печатались, не показывали диафильм «Франтик» из серии «Ребята и зверята», уничтожили целый тираж повести «Остров в степи». Писательница, которую с большим удовольствием печатали в течение 15 лет и с восторгом читали дети, в этот период просто исчезла из жизни советской детской литературы.

Годы ссылки наложили отпечаток на жизнь писательницы, но она постаралась не переносить своё горе и обиду на творчество для детей и продолжала писать добрые, светлые, тёплые и счастливые книги. После ссылки Ольга Васильевна была прикована к постели тяжелой болезнью и умерла в возрасте 59 лет в 1961 году.

@RUSNG

Ольга Васильевна родилась 9 апреля 1902 года в селе Васильевка Мелитопольского уезда Таврической губернии. С пяти лет и до совершеннолетия она жила в Семиречье в самых чудесных уголках Казахстана и Киргизии — в Верном и Пржевальске у берегов Иссык-Куля (село Михайловка), так как её отец — Василий Васильевич Перовский — учёный-лесовод, окончивший Петербургский лесной институт, в 1907 году приехал в Семиречье, где служил лесничим сначала в Капальском, а затем в Верненском и Пржевальском уездах. Многие детские впечатления от жизни в этих замечательных краях Ольга вспоминала впоследствии с большой теплотой, и они нашли отражение в её творчестве.

Книги Перовской носят познавательный характер, отличаются занимательностью сюжета и тонким пониманием психологии животных, показанной через детское восприятие.

В 1940 — начале 1950 годов Ольга Перовская была репрессирована и приговорена к 10 годам лагерей, потом приговор смягчился ссылкой. О её жизни в этот период рассказывал Л. Токмаков. Ссылка закончилась в 1955 году. В конце 1950-х годов была реабилитирована.

В течение 15 лет с 1940 по 1955 года её книги не печатались, не показывали диафильм «Франтик» из серии «Ребята и зверята», уничтожили целый тираж повести «Остров в степи». Писательница, которую с большим удовольствием печатали в течение 15 лет и с восторгом читали дети, в этот период просто исчезла из жизни советской детской литературы.

Годы ссылки наложили отпечаток на жизнь писательницы, но она постаралась не переносить своё горе и обиду на творчество для детей и продолжала писать добрые, светлые, тёплые и счастливые книги. После ссылки Ольга Васильевна была прикована к постели тяжелой болезнью и умерла в возрасте 59 лет в 1961 году.

@RUSNG

Наиболее известные книги писательницы.

@RUSNG

@RUSNG

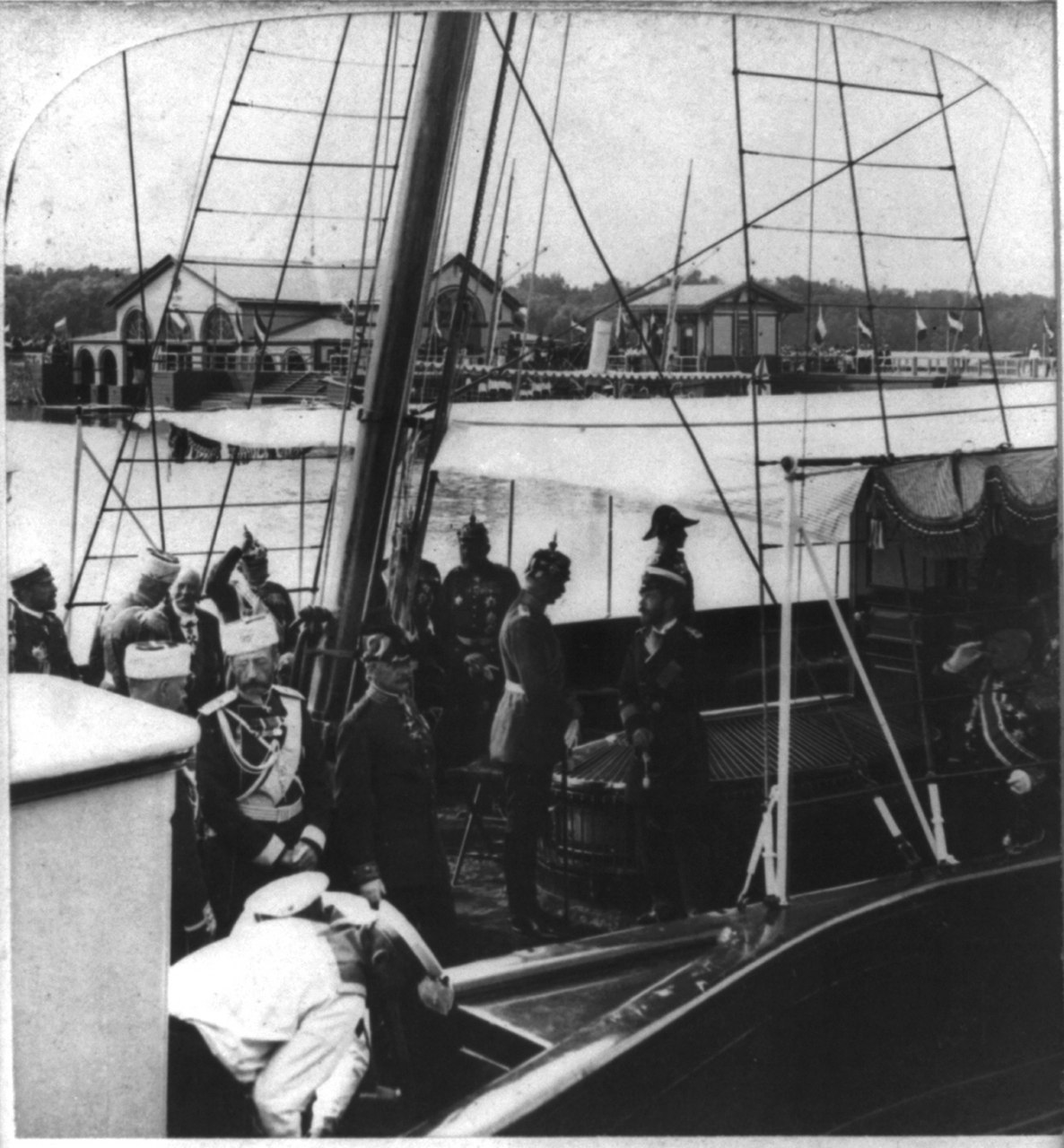

Николай II и Вильгельм II в Петергофе, 1897 год.

@RUSNG

@RUSNG

2019 August 26

Русификация немецкого военнопленного через русские народные танцы, 1915 год.

@RUSNG

@RUSNG

Как цареубийца Юровский до революции жил

В 1915 году Я. М. Юровский, во избежании своего принудительного переселения в Чердынский уезд Пермской губернии, требует призвать его на военную службу. И это несмотря на то, что в свое время он был начисто забракован Военно-Врачебной Комиссией, в связи с имевшимися у него хроническими заболеваниями: туберкулезом легких, ревматизмом и язвой двенадцатиперстной кишки. Непосредственную помощь в этом деле ему оказал один из членов означенной комиссии — Ординатор Екатеринбургского Военного Лазарета К. С. Архипов, дружба с которым будет связывать Юровского и после захвата власти большевиками. По его совету, Юровский записывается в местное Государственное ополчение, откуда, как пояснил новый знакомец, ему с его «букетом болезней» не составит труда перевестись Фельдшерсую школу, убив тем самым, как говорится, двух зайцев: избежать отправки на фронт и остаться в Екатеринбурге.

Начав таковую в 696-ой Пермской Пехотной Дружине (56-й бригады Государственного ополчения), Юровский, как и советовал Архипов, поступает в Фельдшерскую школу, по окончании которой, по протекции все того же доктора Архипова, назначается на должность Фельдшера Хирургического отделения.

С первых дней Февральской смуты Юровский активизирует свои пораженческие настроения. Со свойственной ему энергией он активно включается в революционную борьбу, полностью отдавая себя пропагандистской и организационной работе, в которой зачастую использует самые гнусные и подлые приемы, как, например, кормление больных гнилым мясом с целью вызвать недовольство последних в адрес персонала лазарета.

На фотографии Я. М. Юровский с женой.

@RUSNG

В 1915 году Я. М. Юровский, во избежании своего принудительного переселения в Чердынский уезд Пермской губернии, требует призвать его на военную службу. И это несмотря на то, что в свое время он был начисто забракован Военно-Врачебной Комиссией, в связи с имевшимися у него хроническими заболеваниями: туберкулезом легких, ревматизмом и язвой двенадцатиперстной кишки. Непосредственную помощь в этом деле ему оказал один из членов означенной комиссии — Ординатор Екатеринбургского Военного Лазарета К. С. Архипов, дружба с которым будет связывать Юровского и после захвата власти большевиками. По его совету, Юровский записывается в местное Государственное ополчение, откуда, как пояснил новый знакомец, ему с его «букетом болезней» не составит труда перевестись Фельдшерсую школу, убив тем самым, как говорится, двух зайцев: избежать отправки на фронт и остаться в Екатеринбурге.

Начав таковую в 696-ой Пермской Пехотной Дружине (56-й бригады Государственного ополчения), Юровский, как и советовал Архипов, поступает в Фельдшерскую школу, по окончании которой, по протекции все того же доктора Архипова, назначается на должность Фельдшера Хирургического отделения.

С первых дней Февральской смуты Юровский активизирует свои пораженческие настроения. Со свойственной ему энергией он активно включается в революционную борьбу, полностью отдавая себя пропагандистской и организационной работе, в которой зачастую использует самые гнусные и подлые приемы, как, например, кормление больных гнилым мясом с целью вызвать недовольство последних в адрес персонала лазарета.

На фотографии Я. М. Юровский с женой.

@RUSNG

Русская певица Надежда Плевицкая. Фотография с дореволюционной открытки. По преданию, император Николай II называл её «курским соловьём».

Крупные гонорары Надежды Плевицкой (до 50 тысяч рублей в год), давали ей возможность заниматься благотворительностью. Также Плевицкая выступала с благотворительными концертами.

Когда началась Первая мировая война, Надежда Плевицкая, вместе со своим вторым мужем поручиком Кирасирского полка Шангиным, отправилась на фронт, где становится сиделкой в лазарете.

@RUSNG

Крупные гонорары Надежды Плевицкой (до 50 тысяч рублей в год), давали ей возможность заниматься благотворительностью. Также Плевицкая выступала с благотворительными концертами.

Когда началась Первая мировая война, Надежда Плевицкая, вместе со своим вторым мужем поручиком Кирасирского полка Шангиным, отправилась на фронт, где становится сиделкой в лазарете.

@RUSNG