Size: a a a

2018 May 23

В Пекине решили не делать патриотичное лицо. Министерство финансов объявило, что с первого июля пошлина на импортные автомобили, которая была в диапазоне 25-20%, снижена до 15%, а пошлина на запчасти, которая была в диапазоне 25-8%, до 6%. Китайские автомобилисты массово возносят хвалу Трампу за развязанные торговые войны.

Валом идут публикации про китайский кредитный рейтинг и его ужасы.

Вот парочка свежайших:

https://geektimes.com/post/301025/

https://t.me/rybar/178

Источники вызывают определенный скепсис. Практически никто не использует информацию из китайского интернета. Особенно радуют фразы «судя по онлайн-переводчику оригинальной статьи по-китайски» и «неизвестная женщина сообщила».

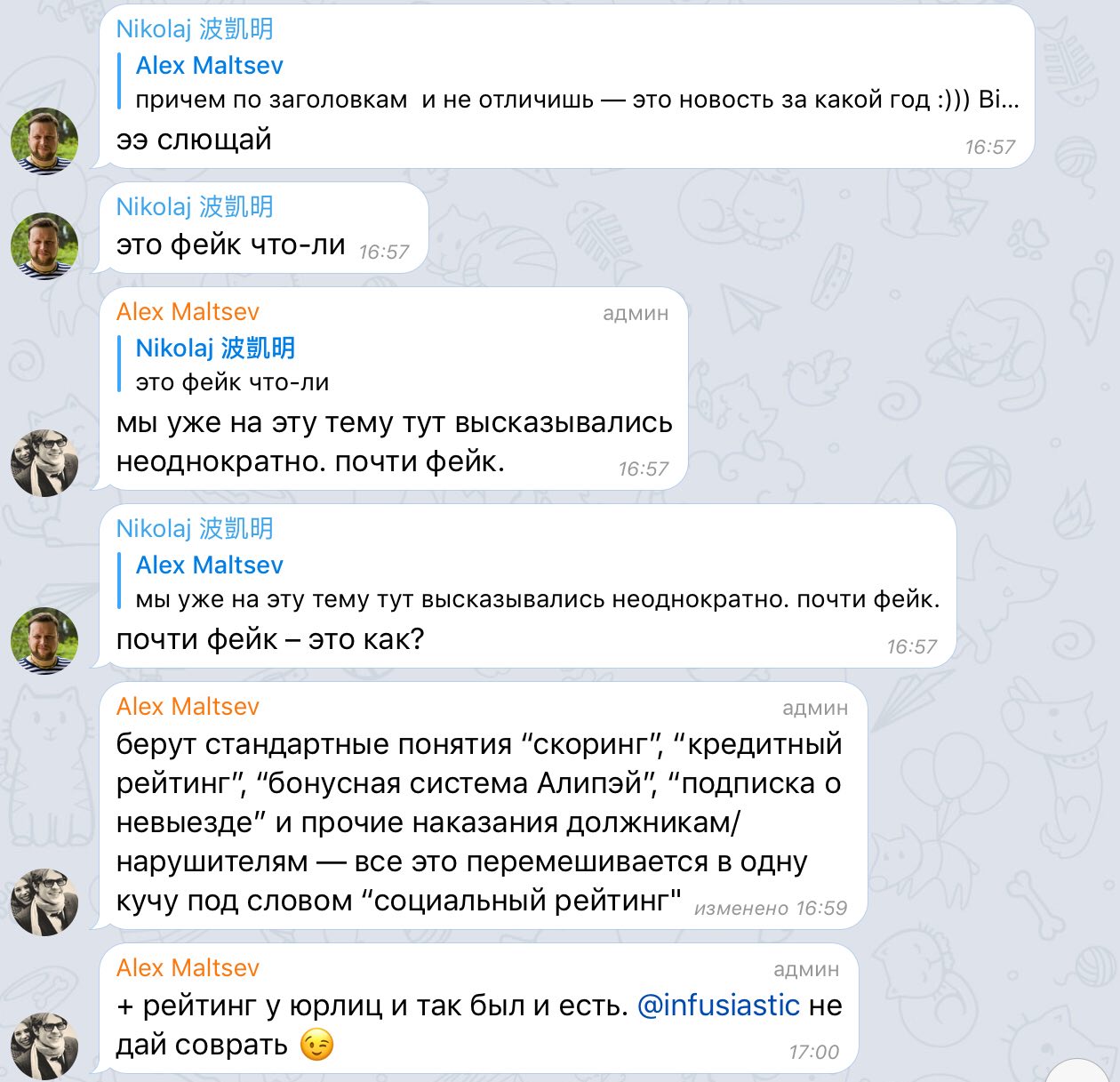

Наши люди, живущие в Китае, пишут, что информация подается поверхностно и предвзято. Вот парочка скриншотов с чата @magazeta_chat

Вот парочка свежайших:

https://geektimes.com/post/301025/

https://t.me/rybar/178

Источники вызывают определенный скепсис. Практически никто не использует информацию из китайского интернета. Особенно радуют фразы «судя по онлайн-переводчику оригинальной статьи по-китайски» и «неизвестная женщина сообщила».

Наши люди, живущие в Китае, пишут, что информация подается поверхностно и предвзято. Вот парочка скриншотов с чата @magazeta_chat

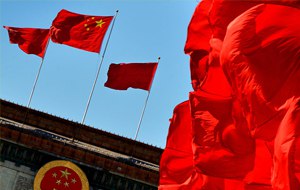

Чунцин, 1953 г. Прощание с товарищем Сталиным.

На Белый дом тут же обрушился шквал критики. "Китайцы закатали администрацию Трампа", — возмущается в Twitter экономический обозреватель The Wall Street Journal Боб Дэвис. "Почему американские чиновники всегда попадаются на китайскую хитрость?" — вторит ему сенатор Марк Рубио.

http://telegra.ph/Vojna-na-pauze-Pochemu-torgovoe-peremirie-SSHA-i-Kitaya-zakonchitsya-v-iyune-05-23

http://telegra.ph/Vojna-na-pauze-Pochemu-torgovoe-peremirie-SSHA-i-Kitaya-zakonchitsya-v-iyune-05-23

Китай финансирует проекты в 68 странах Азии, Африки и Европы общей стоимостью 8 триллионов долларов. В недавнем исследовании аналитического центра Center for Global Development (США) эксперты изучили инвестиционную политику Китая, в рамках которой китайцы кредитуют своих партнеров.

http://telegra.ph/CHem-grozit-dolg-pered-Kitaem--o-sudbah-stran-bravshih-kredity-u-KNR-05-23

http://telegra.ph/CHem-grozit-dolg-pered-Kitaem--o-sudbah-stran-bravshih-kredity-u-KNR-05-23

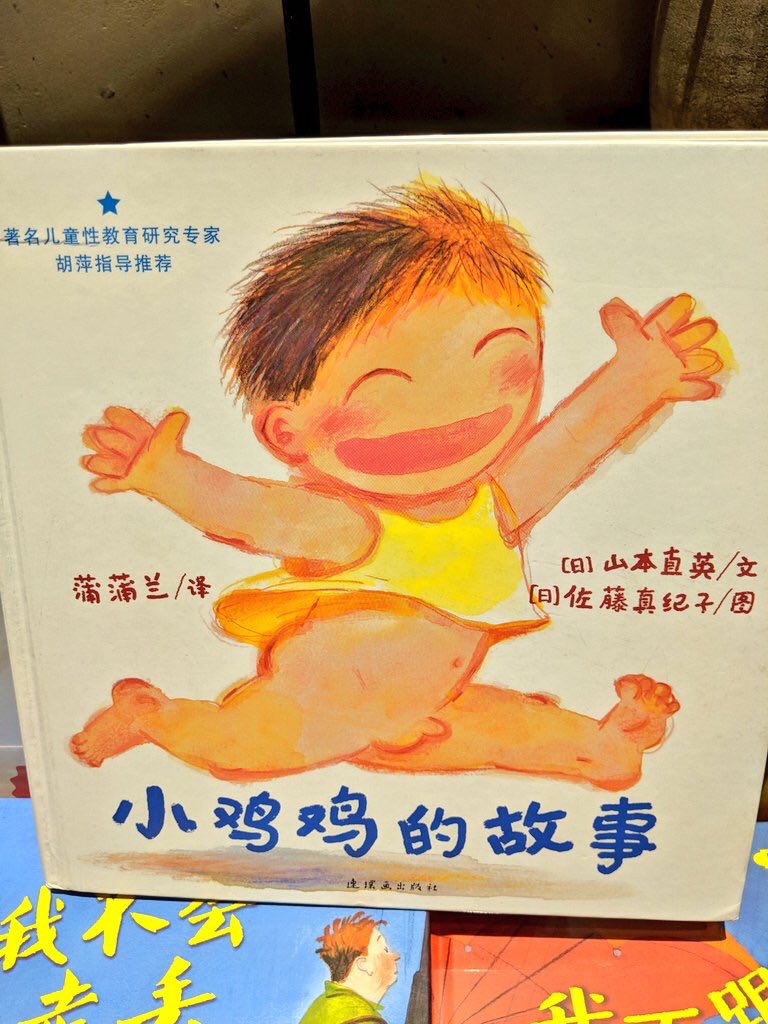

Детский раздел в книжном китайском магазине. Книга «Маленькие пиписьки».

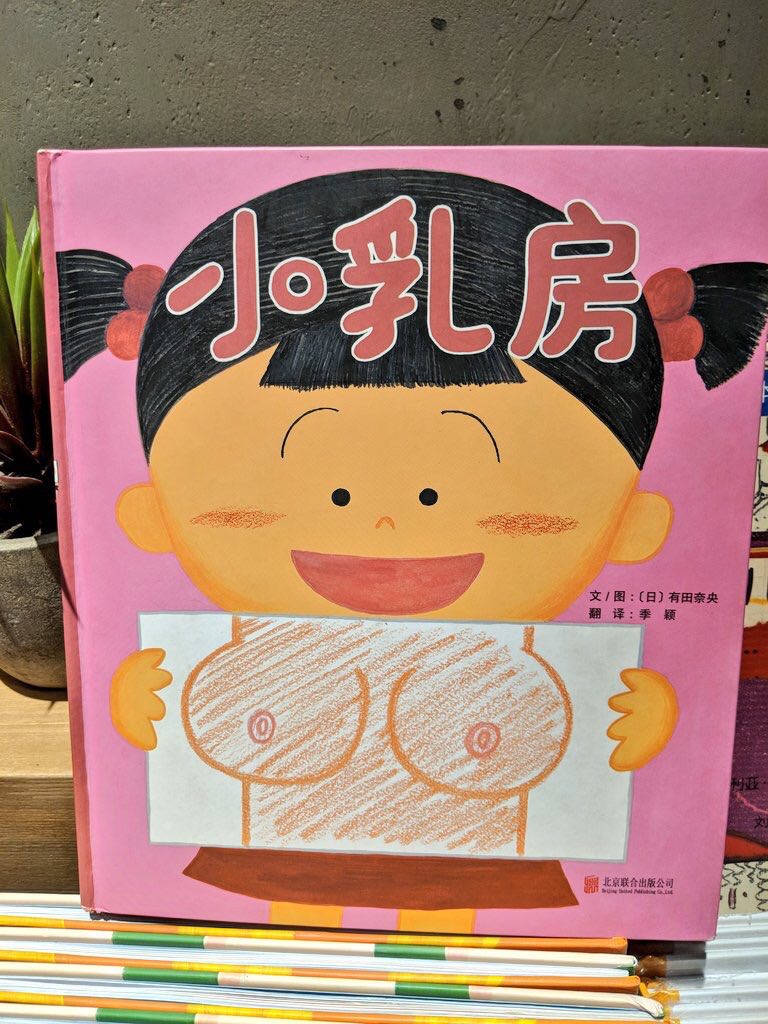

Детский раздел в книжном китайском магазине. Книга «Маленькие сиськи».

Роскомнадзоровские битвы:

https://t.me/PlushevChannel/2501

https://t.me/PlushevChannel/2501

@simpleanalytics

Простая аналитика.

Экспертный обзор важнейших мировых военно-политических событий без пропаганды и догматизма.

Простая аналитика.

Экспертный обзор важнейших мировых военно-политических событий без пропаганды и догматизма.

2018 May 24

В 2017 году 73 китайца получили гражданство РФ.

Как только вы учитываете то - сколько американские вооруженные силы тратят на выплаты и льготы для военного и гражданского персонала (по некоторым расчетам — почти половину бюджета) — а не на оружие, операции и обучение, тогда оборонный бюджет Китая может, на самом деле, оказаться больше.

http://telegra.ph/Oboronnyj-byudzhet-SSHA-ne-namnogo-bolshe-chem-u-Kitaya-i-Rossii-05-24

http://telegra.ph/Oboronnyj-byudzhet-SSHA-ne-namnogo-bolshe-chem-u-Kitaya-i-Rossii-05-24

Где-то в Китае.

Я давно хотел немного про китайский Интернет. Прежде всего хочется в миллионный раз напомнить, что в Поднебесной просто другая культура.. В широком смысле. И отношения между обществом (не обществом, а государством даже) и индивидом особенные - там просто нет такого понятия как индивидуум – китаец просто «один из многих китайцев». И государству там совсем не сотни лет…

Материалы про китайские «ужасы» с социальным рейтингом появляются в западных СМИ, а затем в рунете отнюдь не случайно. Те, кто постят эти материалы, возможно, хотели бы убить одним выстрелом двух зайцев, или, как говорят китайцы, одной стрелой - двух ястребов. С одной стороны, представить в негативном свете Китай, с другой - подлить масла в огонь тех же российских споров вокруг регулирования интернета.

Ссылки в материалах про жизнь в Поднебесной в этих случаях делаются довольно туманные. Обычно – на западные СМИ, которые, в свою очередь, приводят добытые неясными путями статистические данные, либо излагают слова каких-то китайцев, то ли только что приехавших из КНР, то ли еще пока пишущих оттуда…

Обычно изображают Китай как некое тоталитарное государство, описанное Оруэллом в «1984».

По сути же в КНР происходит то же, что и в любом продвинутом западном обществе, откуда Китай заимствует технологии, приспосабливая их к своим реалиям. Но кто станет писать про демократическое американское или британское общество, где социум находится «под колпаком» спецслужб, медиа манипулируют гражданами, а политики искусно используют зависимость людей от гаджетов?

Вы думаете, я критикую? Нет, констатирую. Так было всегда – меняются только терминология и технические средства.

Все зависит от точки зрения. Сообщение в фискальные органы или в полицию о соседе, который не платит налоги (ругается с женой, нарушает ПДД) можно рассматривать как донос. Или как проявление гражданской ответственности, социального мужества, если хотите. Ведь сосед может и в глаз дать.

В Китае в силу специфики исторического и экономического развития, сохранения конфуцианской традиции и огромности населения функцию «дагэ» (большого брата) чаще всего берет на себя государство или, точнее, разветвленный партийно-государственный аппарат. Нынешний этап всестороннего совершенствования государственного управления привел к формулированию концепции «социального доверия». Правительство ведет народ к великим свершениям, а народ посредством «линии масс» контролирует власти. И это не пустые слова. Полтора миллиона партийцев, подвергшихся наказаниям за последнее пятилетие, не выдумка. Строже всех наказывают как раз проштрафившихся руководящих товарищей.

Эффективное управление обществом из 1,4 млрд членов требует и продвинутых методик, и технических средств. «Социальное доверие» - это взаимный кредит, когда не только «лаобайсин» (сто почтенных фамилий, простые люди) доверяют властям, но и власть доверяет народу. А если кто-то обманывает доверие, нарушает условия общественного договора? Плохих чиновников снимают с должностей, исключают из партии и сажают в тюрьму, а недостойных простых людей не сажают… в самолет или скоростной поезд. И тех, и других лишают привилегий, поскольку, согласитесь, быстро и с комфортом передвигаться – это тоже привилегия! Может ли купить эту привилегию за деньги человек, где-то и когда-то кого-то обманувший?

А что, в других странах по-другому? Попробуй с плохой кредитной историей получи в банке деньги на покупку жилья (автомобиля, мебели)! Справедливо? Возвращаемся к пункту о точке зрения.

Почему гражданин, не оплачивающий штрафы, не может выехать за границу, какая тут связь? Можно ответить: гражданская. Оформленная законами, нормативами и обычаями связь члена социума с другими членами.

Материалы про китайские «ужасы» с социальным рейтингом появляются в западных СМИ, а затем в рунете отнюдь не случайно. Те, кто постят эти материалы, возможно, хотели бы убить одним выстрелом двух зайцев, или, как говорят китайцы, одной стрелой - двух ястребов. С одной стороны, представить в негативном свете Китай, с другой - подлить масла в огонь тех же российских споров вокруг регулирования интернета.

Ссылки в материалах про жизнь в Поднебесной в этих случаях делаются довольно туманные. Обычно – на западные СМИ, которые, в свою очередь, приводят добытые неясными путями статистические данные, либо излагают слова каких-то китайцев, то ли только что приехавших из КНР, то ли еще пока пишущих оттуда…

Обычно изображают Китай как некое тоталитарное государство, описанное Оруэллом в «1984».

По сути же в КНР происходит то же, что и в любом продвинутом западном обществе, откуда Китай заимствует технологии, приспосабливая их к своим реалиям. Но кто станет писать про демократическое американское или британское общество, где социум находится «под колпаком» спецслужб, медиа манипулируют гражданами, а политики искусно используют зависимость людей от гаджетов?

Вы думаете, я критикую? Нет, констатирую. Так было всегда – меняются только терминология и технические средства.

Все зависит от точки зрения. Сообщение в фискальные органы или в полицию о соседе, который не платит налоги (ругается с женой, нарушает ПДД) можно рассматривать как донос. Или как проявление гражданской ответственности, социального мужества, если хотите. Ведь сосед может и в глаз дать.

В Китае в силу специфики исторического и экономического развития, сохранения конфуцианской традиции и огромности населения функцию «дагэ» (большого брата) чаще всего берет на себя государство или, точнее, разветвленный партийно-государственный аппарат. Нынешний этап всестороннего совершенствования государственного управления привел к формулированию концепции «социального доверия». Правительство ведет народ к великим свершениям, а народ посредством «линии масс» контролирует власти. И это не пустые слова. Полтора миллиона партийцев, подвергшихся наказаниям за последнее пятилетие, не выдумка. Строже всех наказывают как раз проштрафившихся руководящих товарищей.

Эффективное управление обществом из 1,4 млрд членов требует и продвинутых методик, и технических средств. «Социальное доверие» - это взаимный кредит, когда не только «лаобайсин» (сто почтенных фамилий, простые люди) доверяют властям, но и власть доверяет народу. А если кто-то обманывает доверие, нарушает условия общественного договора? Плохих чиновников снимают с должностей, исключают из партии и сажают в тюрьму, а недостойных простых людей не сажают… в самолет или скоростной поезд. И тех, и других лишают привилегий, поскольку, согласитесь, быстро и с комфортом передвигаться – это тоже привилегия! Может ли купить эту привилегию за деньги человек, где-то и когда-то кого-то обманувший?

А что, в других странах по-другому? Попробуй с плохой кредитной историей получи в банке деньги на покупку жилья (автомобиля, мебели)! Справедливо? Возвращаемся к пункту о точке зрения.

Почему гражданин, не оплачивающий штрафы, не может выехать за границу, какая тут связь? Можно ответить: гражданская. Оформленная законами, нормативами и обычаями связь члена социума с другими членами.

Редакция «Ока» @oko_ok составила для вас «Салатный рейтинг». Лучшие информационные закуски в Телеграме – каждый день на вашем столе!

🌶Караульный @karaulny – винегрет. Со всего Телеграма.

🌶Финансовый Караульный @karaulny_accountant – тот же винегрет, но в бизнес-ланче. Для менеджеров.

🌶Мышь в овощном @kbrvdvkr – овощной салат. Логично, правда? Со сметаной, для посконности.

🌶Мюсли вслух @mysly – овсянка с фруктами, тоже в некоторой степени салат. Полезно для мозгов.

🌶Сокамерник @regionalka – оливье. Потому что самый народный.

🌶Адекват @politadequate – греческий салат. Для каждого гостя он свой, и все равно очень вкусный и питательный.

🌶Красный сион @redzion – форшмак. Ну, а что еще?

🌶РИАN @rianovosti – соленья. Огурцы, грибочки… После них и другие каналы читать не страшно.

🌶Ротонда @rotondamariinski – салат из корюшки. Не всегда же жарить огурцы.

🌶388 @go338 – армейский сухпаек. С тушенкой.

🌶Зрада чи Перемога @zradaperemoga – селедка под шубой. Нажористо и с буряком.

🌶Доктор прописал @docpro – диетический салатик, очень полезный и при этом интеллектуально сбалансированный.

🌶Тина Канделаки @tikandelaki – лобио, ну!

🌶Китайская угроза @daokedao – что-то такое, с фунчозой и фасолью.

🌶9 утра @v9utra – фруктовый салат. Заставляет проснуться уже информированным.

🌶Акитилоп @akitilop – корейская морковка. Довольно остро.

🌶16 негритят @Gubery – ассорти из кухни народов России. Строганина, чуду, калитки.

🌶Синельников-Оришак @sinelor – капрезе. Потому что просто, но вкусно и стильно.

🌶Ортега @niemandswasser – какой салат? В лагере из вас салат сделают!

🌶Всевидящее око @oko_ok – ну и наша редакция – это бутерброды. Разнообразные. Иногда канапе с икрой, иногда сэндвич с толстым куском буженины и овощами.

🌶Караульный @karaulny – винегрет. Со всего Телеграма.

🌶Финансовый Караульный @karaulny_accountant – тот же винегрет, но в бизнес-ланче. Для менеджеров.

🌶Мышь в овощном @kbrvdvkr – овощной салат. Логично, правда? Со сметаной, для посконности.

🌶Мюсли вслух @mysly – овсянка с фруктами, тоже в некоторой степени салат. Полезно для мозгов.

🌶Сокамерник @regionalka – оливье. Потому что самый народный.

🌶Адекват @politadequate – греческий салат. Для каждого гостя он свой, и все равно очень вкусный и питательный.

🌶Красный сион @redzion – форшмак. Ну, а что еще?

🌶РИАN @rianovosti – соленья. Огурцы, грибочки… После них и другие каналы читать не страшно.

🌶Ротонда @rotondamariinski – салат из корюшки. Не всегда же жарить огурцы.

🌶388 @go338 – армейский сухпаек. С тушенкой.

🌶Зрада чи Перемога @zradaperemoga – селедка под шубой. Нажористо и с буряком.

🌶Доктор прописал @docpro – диетический салатик, очень полезный и при этом интеллектуально сбалансированный.

🌶Тина Канделаки @tikandelaki – лобио, ну!

🌶Китайская угроза @daokedao – что-то такое, с фунчозой и фасолью.

🌶9 утра @v9utra – фруктовый салат. Заставляет проснуться уже информированным.

🌶Акитилоп @akitilop – корейская морковка. Довольно остро.

🌶16 негритят @Gubery – ассорти из кухни народов России. Строганина, чуду, калитки.

🌶Синельников-Оришак @sinelor – капрезе. Потому что просто, но вкусно и стильно.

🌶Ортега @niemandswasser – какой салат? В лагере из вас салат сделают!

🌶Всевидящее око @oko_ok – ну и наша редакция – это бутерброды. Разнообразные. Иногда канапе с икрой, иногда сэндвич с толстым куском буженины и овощами.

Встречи Трампа с Кимом не будет.