Size: a a a

2016 August 24

Некоторые издания (не будем тыкать пальцами, их более одного) написали вчера в том духе, что «Суд предписал Лурку статью удалить, а статья-то уже удалена, ха-ха!»

Это неправда. Статья про карикатуры на пророка никуда не делась (хотя и не везде доступна, в России, например, НЕ ОЧЕНЬ).

А суд выписал запрет на ПУСТОЕ МЕСТО. На страницу со стандартной ошибкой «тут ничего нет и не было никогда». Это стандартная обработка опечатки в адресе, и там написано «в настоящий момент на странице ничего нет».

На нет и суда… А, НЕТ, ВОТ ЖЕ ОН!

Это неправда. Статья про карикатуры на пророка никуда не делась (хотя и не везде доступна, в России, например, НЕ ОЧЕНЬ).

А суд выписал запрет на ПУСТОЕ МЕСТО. На страницу со стандартной ошибкой «тут ничего нет и не было никогда». Это стандартная обработка опечатки в адресе, и там написано «в настоящий момент на странице ничего нет».

На нет и суда… А, НЕТ, ВОТ ЖЕ ОН!

когда уже в Телеграме появятся отдельные вкладки для сообщений, каналов и чатов? Эта каша стала совершенно невозможной, а также тупит и тормозит.

Русской медиа-среде очень нужен Телеграм. При этом телеграм совершенно не годится для того, для чего мы все тут его используем. Я подписался на Павла Чикова только что. Я только что сделал свой User Experience в Телеграме немножечко хуже. Я подписался, потому что плюсы перевешивают этот минус.

Другой вопрос — почему русская публицистика (а это публицистика, пусть даже и на бегу) вынуждена использовать такие странные методы. Ответов несколько, и все они мрачные. Маргинализация, добро пожаловать. СНОВА.

Другой вопрос — почему русская публицистика (а это публицистика, пусть даже и на бегу) вынуждена использовать такие странные методы. Ответов несколько, и все они мрачные. Маргинализация, добро пожаловать. СНОВА.

Я готов долго рассказывать, как сделать Телеграм хорошим для русской публицистики. Но никому это в голову не придет, мы даже не статистическая погрешность. И хотя некоторые инструменты были б полезны, наверное, и обычному пользователю — они явно не в приоритете.

Но если вы задумаетесь, чем Телеграм ценен для ведения именно русских каналов, вы будете очень сильно ржать, я гарантирую. Это и правда ценная находка, но это ОЧЕНЬ смешно.

Но если вы задумаетесь, чем Телеграм ценен для ведения именно русских каналов, вы будете очень сильно ржать, я гарантирую. Это и правда ценная находка, но это ОЧЕНЬ смешно.

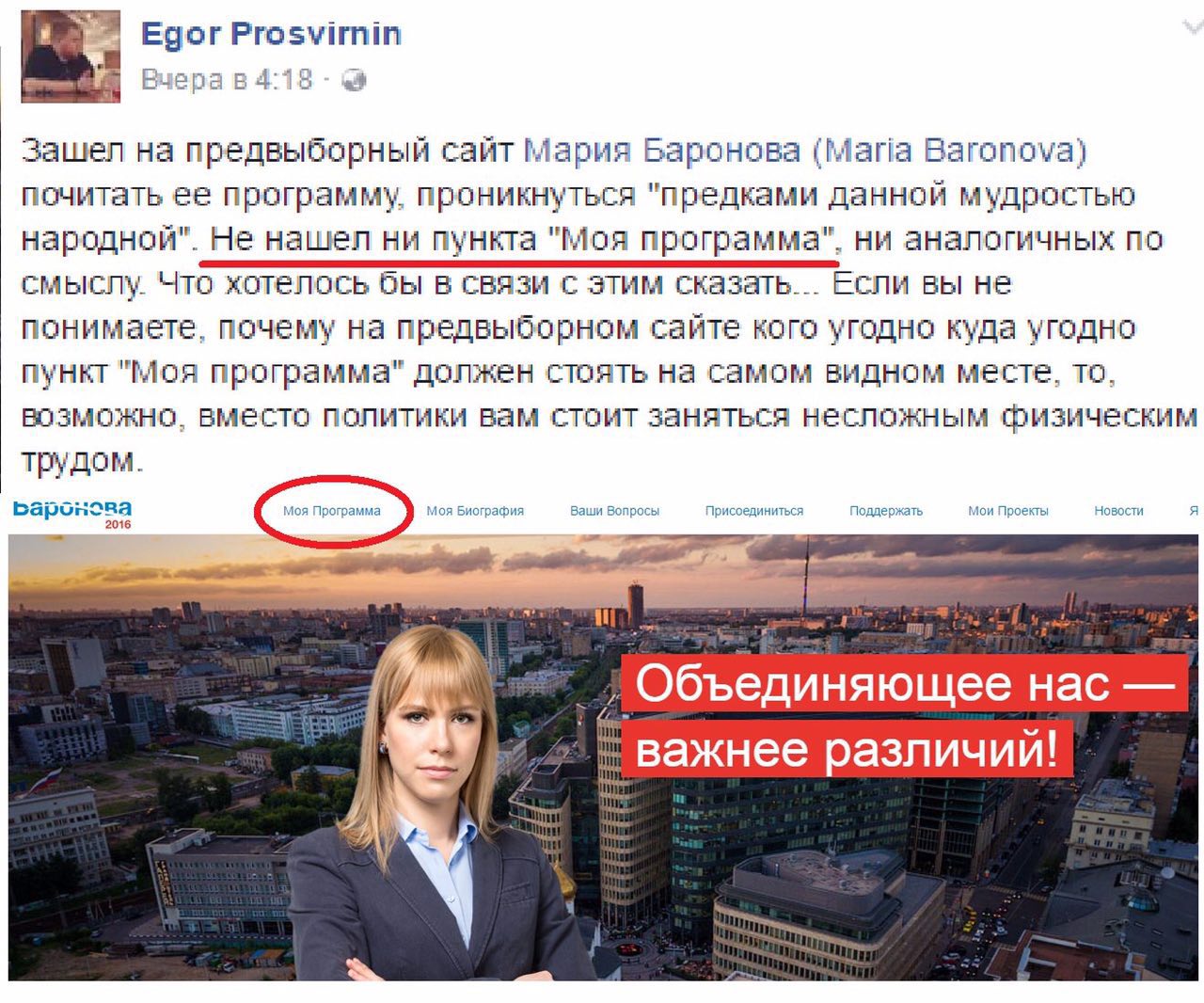

Егорка не мочь в интернеты. Шел который год.

Яснопонятно

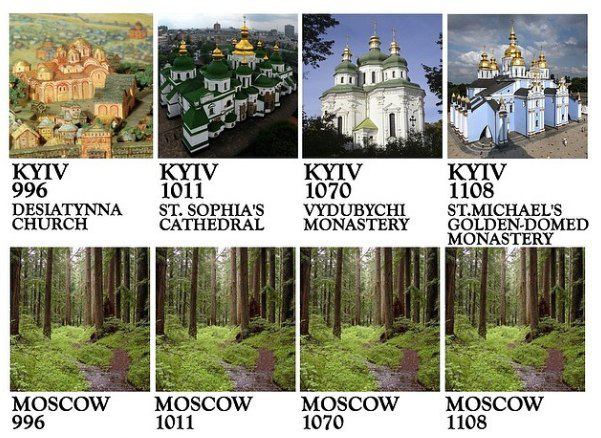

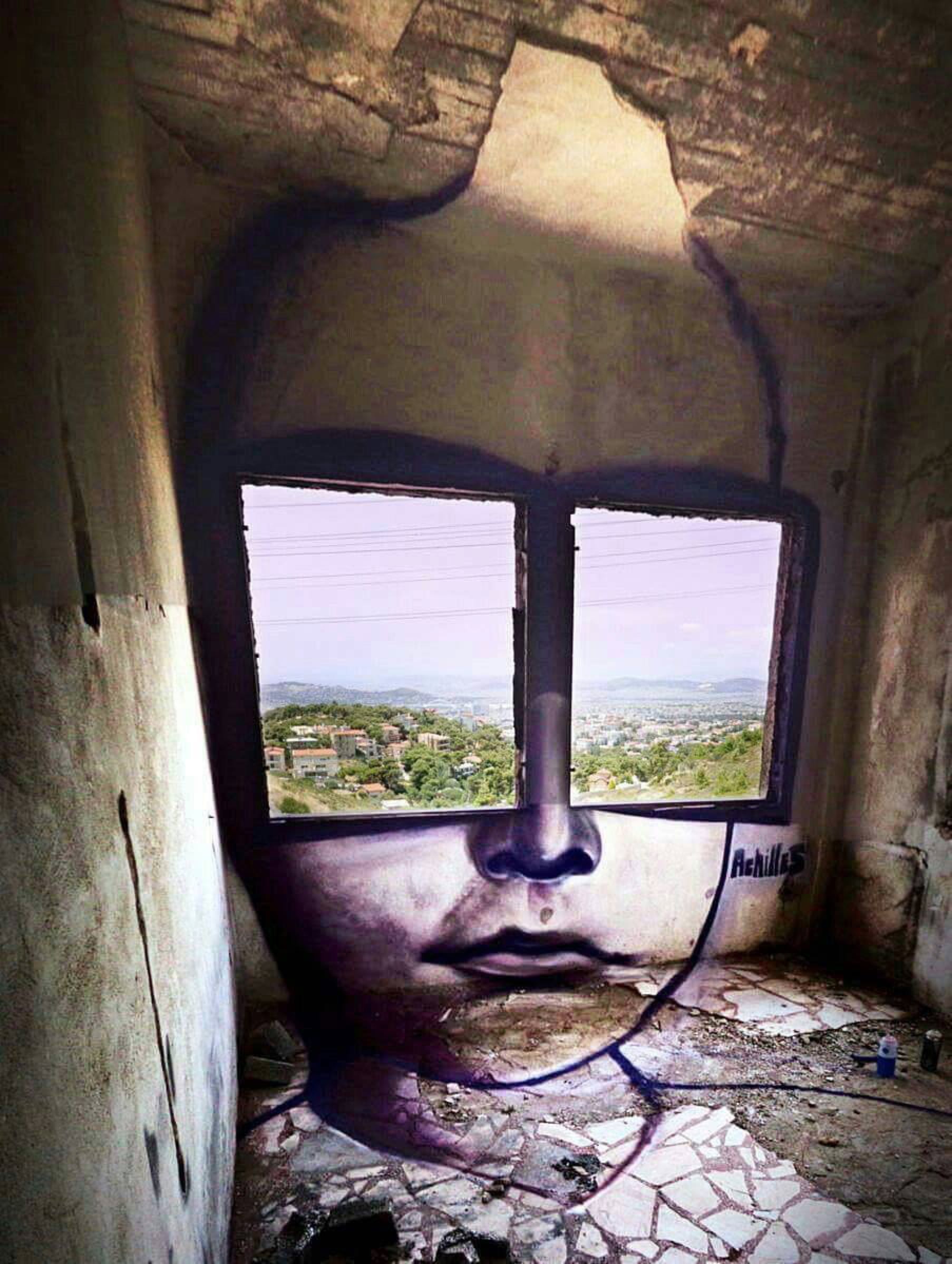

ко дню независимости, разжигающее (не люблю, когда годами меряются, но не мог пройти мимо, как москвич!)

Так вот, про русскую публицистику и что ей делать в Телеграме. Тут сейчас есть тихая заводь, где интересным образом эмулируется «нормальная» пресса.

Написал, опубликовал, через некоторое время прочел реакцию на свои мысли у других авторов: либо потому, что прямо на них подписан, либо потому, что они цитируют кого-то, на кого подписаны они.

История публичной сферы в России — это история отступления, история сворачивания дискуссии. В ЖЖ по старой памяти журналисты дней былых разражались постами-отповедями оппонентам; это было и монументально, и часто нелепо — не та среда, многое можно обсудить в комментариях, зачем колонку городить?

Когда все освоили комменты в ЖЖ, государственно настроенные деятели в РФ научились убивать дискуссию в ЖЖ по ключевым словам. Просто напускать туда школьников и студентов, чтоб за копеечку спамили не глядя копипастой, неважно что. И всё.

Фейсбук — это вообще для фотографий детей и котиков, для организаций групп «давайте бухать в пятницу» и «пошли в поход». Еще он для продвижения брендов и персоналий, а не для обсуждения каких-то там насущных вопросов, кроме как «Почему PSN говно, а Xbox One крутой! — САМ ДУРАК!». Он тупо не подходит ни для чего больше. У человека не может быть больше 300 френдов, ВЫ ЧО.

Телеграм пока мелкий. Телеграм не дает возможности комментировать. Телеграм дает возможность реагировать в формате «процитируй и скажи». Это эмуляция того, как должна работать НОРМАЛЬНАЯ пресса. Причем кривая.

Ни у кого нет ни сил, ни средств на то, чтобы настроить и пробросить и социальные, и технологические связи на такой платформе, которая делала бы это правильно. И не нужно.

Публицистика не должна ютиться ни на платформе для школьников, ни на платформе для домохозяек. Но вынуждена.

А вы потом спрашиваете, почему война с Фейсбуком из-за блокировок обречена на провал. Потому и обречена, что все просрано, и вовсе не в фейсбуке.

Написал, опубликовал, через некоторое время прочел реакцию на свои мысли у других авторов: либо потому, что прямо на них подписан, либо потому, что они цитируют кого-то, на кого подписаны они.

История публичной сферы в России — это история отступления, история сворачивания дискуссии. В ЖЖ по старой памяти журналисты дней былых разражались постами-отповедями оппонентам; это было и монументально, и часто нелепо — не та среда, многое можно обсудить в комментариях, зачем колонку городить?

Когда все освоили комменты в ЖЖ, государственно настроенные деятели в РФ научились убивать дискуссию в ЖЖ по ключевым словам. Просто напускать туда школьников и студентов, чтоб за копеечку спамили не глядя копипастой, неважно что. И всё.

Фейсбук — это вообще для фотографий детей и котиков, для организаций групп «давайте бухать в пятницу» и «пошли в поход». Еще он для продвижения брендов и персоналий, а не для обсуждения каких-то там насущных вопросов, кроме как «Почему PSN говно, а Xbox One крутой! — САМ ДУРАК!». Он тупо не подходит ни для чего больше. У человека не может быть больше 300 френдов, ВЫ ЧО.

Телеграм пока мелкий. Телеграм не дает возможности комментировать. Телеграм дает возможность реагировать в формате «процитируй и скажи». Это эмуляция того, как должна работать НОРМАЛЬНАЯ пресса. Причем кривая.

Ни у кого нет ни сил, ни средств на то, чтобы настроить и пробросить и социальные, и технологические связи на такой платформе, которая делала бы это правильно. И не нужно.

Публицистика не должна ютиться ни на платформе для школьников, ни на платформе для домохозяек. Но вынуждена.

А вы потом спрашиваете, почему война с Фейсбуком из-за блокировок обречена на провал. Потому и обречена, что все просрано, и вовсе не в фейсбуке.

Общественного деятеля забанили на неделю в Фейсбуке, тоже мне — трагедия. Выступи на телевидении. Напиши колонку в одну газету, яростный материал в другую, с подборкой и призывом что-то делать.

Сходи на talk radio! Выступи в каком-нибудь индустриальном подкасте.

Депутату напиши и призови свою аудиторию сделать то же самое. Поищи среди знакомых контактов в Фейсбуке, может, есть какой-то механизм апелляции (он есть).

А, в России? Не, извините.

В России интернет-издания будут перепечатывать «новость» «Деятеля X забанили в Фейсбуке за высказывание N», не пытаясь связаться с этим самым деятелем.

Общественная дискуссия? Не, не слышал.

Сходи на talk radio! Выступи в каком-нибудь индустриальном подкасте.

Депутату напиши и призови свою аудиторию сделать то же самое. Поищи среди знакомых контактов в Фейсбуке, может, есть какой-то механизм апелляции (он есть).

А, в России? Не, извините.

В России интернет-издания будут перепечатывать «новость» «Деятеля X забанили в Фейсбуке за высказывание N», не пытаясь связаться с этим самым деятелем.

Общественная дискуссия? Не, не слышал.

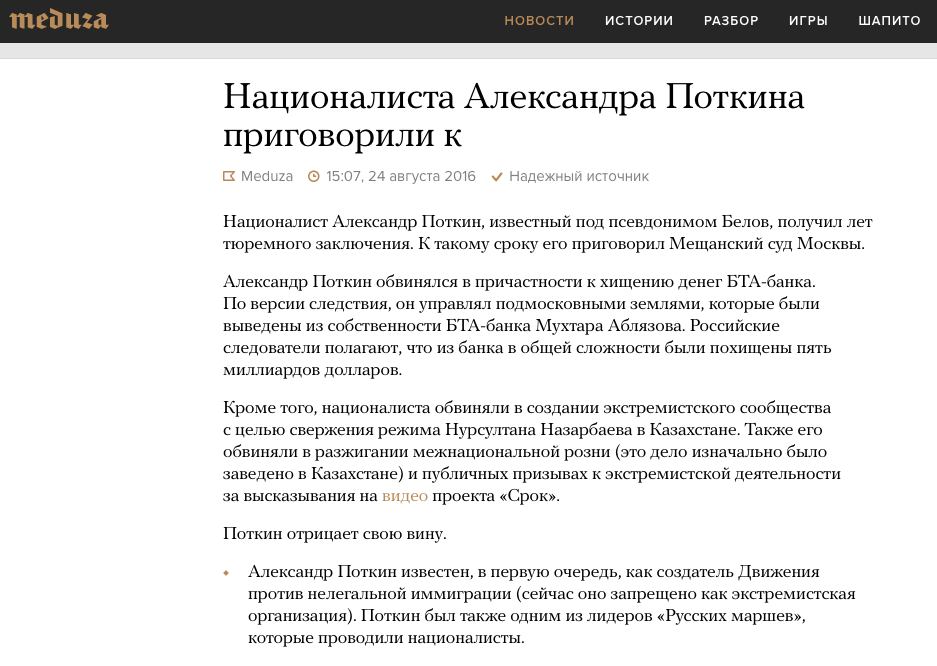

Идеальная заметка, конечно. Идеальная не с точки зрения факапа Медузы (он тут невелик), а с точки зрения того, чего все ждут от российского правосудия. И НЕ ОБМАНЫВАЮТСЯ.

З днем незалежності, короч!