Size: a a a

2018 February 26

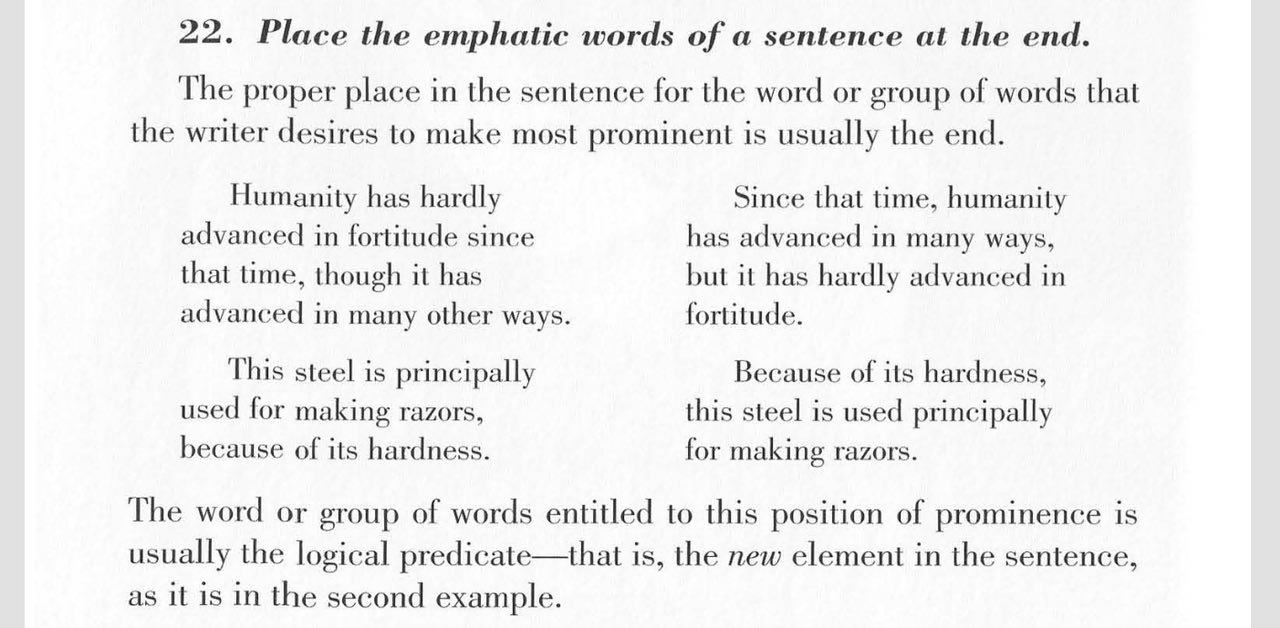

Нашел похожую рекомендацию о смысловом акценте в предложении в «Элементах стиля».

2018 March 15

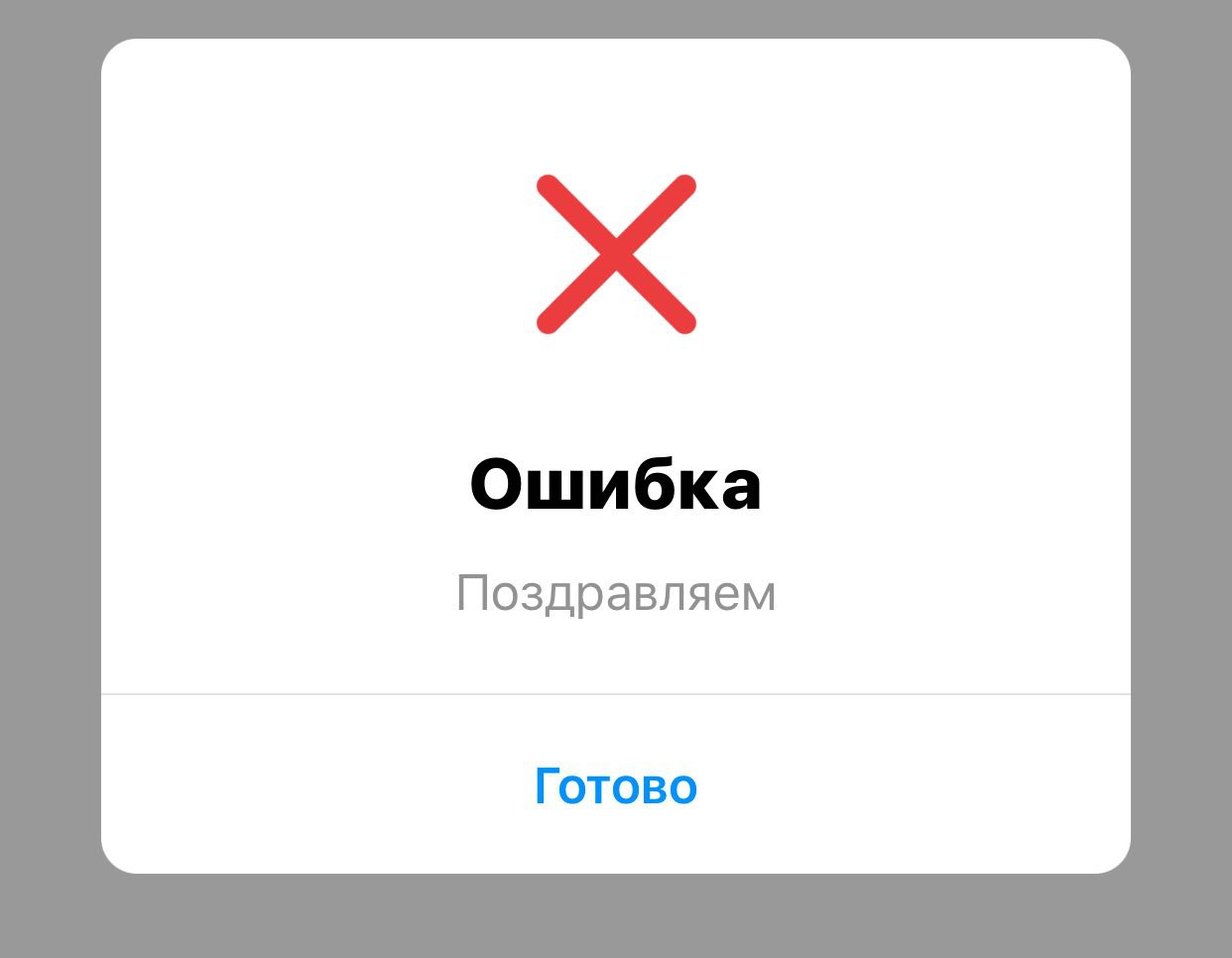

Закон Мерфи в интерфейсе

#совет

Главный закон, которым я пользуюсь в работе над текстом интерфейсов, — закон Мерфи.

Если в интерфейсе что-то можно понять неправильно, это обязательно будет понято неправильно.

Не нужно отмазываться, что «умные поймут» или «большинство поймут». Непонятное нужно сделать понятным. По-другому никак.

Каждый раз, когда я встречаю текст, который не понимаю с первого раза, я сразу представляю плачущего и негодующего пользователя, у которого из-за этого текста разрушилась жизнь.

#совет

Главный закон, которым я пользуюсь в работе над текстом интерфейсов, — закон Мерфи.

Если в интерфейсе что-то можно понять неправильно, это обязательно будет понято неправильно.

Не нужно отмазываться, что «умные поймут» или «большинство поймут». Непонятное нужно сделать понятным. По-другому никак.

Каждый раз, когда я встречаю текст, который не понимаю с первого раза, я сразу представляю плачущего и негодующего пользователя, у которого из-за этого текста разрушилась жизнь.

2018 March 22

Плохие слова

#совет

Слова надо выбирать аккуратно, даже если они служат для примера и на суть не влияют. Каждое слово имеет окраску и набор ассоциаций. Неподходящие испортят тексту всю малину.

Допустим, Алена делает пост о производстве йогурта в домашних условиях. Получается интересно. Вы уже представляете, как на выходных купите йогуртницу. Но тут Алена добавляет деталь: «На следующий день йогурт должен стать густым, как слизь».

Вроде бы ничего не нарушено. Автор просто хотел, чтобы вы правильно смогли оценить, как должен выглядеть готовый продукт. Но аппетит к домашним йогуртам пропадает, да и магазинный кажется уже не таким плохим.

Негативные ассоциации могут быть и неочевидными. Например, в умиротворяющем деловом письме не стоит использовать слова «боремся», «враждебный» и даже «призывать». Их окраска будет незаметно противоречить цели.

Представьте картинку, которую хотите получить, и удалите всё, что не вписывается.

#совет

Слова надо выбирать аккуратно, даже если они служат для примера и на суть не влияют. Каждое слово имеет окраску и набор ассоциаций. Неподходящие испортят тексту всю малину.

Допустим, Алена делает пост о производстве йогурта в домашних условиях. Получается интересно. Вы уже представляете, как на выходных купите йогуртницу. Но тут Алена добавляет деталь: «На следующий день йогурт должен стать густым, как слизь».

Вроде бы ничего не нарушено. Автор просто хотел, чтобы вы правильно смогли оценить, как должен выглядеть готовый продукт. Но аппетит к домашним йогуртам пропадает, да и магазинный кажется уже не таким плохим.

Негативные ассоциации могут быть и неочевидными. Например, в умиротворяющем деловом письме не стоит использовать слова «боремся», «враждебный» и даже «призывать». Их окраска будет незаметно противоречить цели.

Представьте картинку, которую хотите получить, и удалите всё, что не вписывается.

2018 March 27

Главное — это постоянство.

2018 April 03

Причастие без запятых

#совет

От лишних запятых надо избавляться. Одно из безболезненных мест — причастия и причастные обороты.

Напомню, что для этого достаточно поставить причастный оборот перед существительным. На суть не повлияет, но предложение сразу станет легче.

Идеи, ставшие популярными → Ставшие популярными идеи

Не годится, если в обороте слишком много слов — пока дочитаешь до существительного, можешь навсегда уйти в свои мысли. Тогда лучше перефразировать, чтобы причастия вообще не было.

Лицензию отозвали у банка, имевшего самый высокий рейтинг в России. → Лицензию отозвали у банка с самым высоким рейтингом в России.

Меньше запятых — легче песня льется.

#совет

От лишних запятых надо избавляться. Одно из безболезненных мест — причастия и причастные обороты.

Напомню, что для этого достаточно поставить причастный оборот перед существительным. На суть не повлияет, но предложение сразу станет легче.

Идеи, ставшие популярными → Ставшие популярными идеи

Не годится, если в обороте слишком много слов — пока дочитаешь до существительного, можешь навсегда уйти в свои мысли. Тогда лучше перефразировать, чтобы причастия вообще не было.

Лицензию отозвали у банка, имевшего самый высокий рейтинг в России. → Лицензию отозвали у банка с самым высоким рейтингом в России.

Меньше запятых — легче песня льется.

2018 April 05

Одновременные правочки

#совет

Не давайте никому редактировать одновременно.

Сначала я думал, что это самый быстрый способ. В моей мечте было так: редактор, автор и эксперт садятся вместе за текст, творят коллаборативную магию, обсуждают правки и в шесть вечера одновременно кончают. Разве гугл не для того изобрел свои доки?

Нет! В реальности все будут друг другу мешать, злиться, а работа затянется на неделю дольше самого пессимистичного прогноза. Кропотливые правки автора в одном абзаце будут сделаны впустую, потому что редактор в это же время будет этот абзац удалять. А новые идеи эксперта с корнем перевернут структуру, которую редактор идеально выстроил час назад.

Надо по цепочке. Первый редактирует и сдает. Только после этого начинает следующий.

Удивительно, но такой порядок выходит быстрее. И, приятным бонусом, не убивает здоровье и отношения.

#совет

Не давайте никому редактировать одновременно.

Сначала я думал, что это самый быстрый способ. В моей мечте было так: редактор, автор и эксперт садятся вместе за текст, творят коллаборативную магию, обсуждают правки и в шесть вечера одновременно кончают. Разве гугл не для того изобрел свои доки?

Нет! В реальности все будут друг другу мешать, злиться, а работа затянется на неделю дольше самого пессимистичного прогноза. Кропотливые правки автора в одном абзаце будут сделаны впустую, потому что редактор в это же время будет этот абзац удалять. А новые идеи эксперта с корнем перевернут структуру, которую редактор идеально выстроил час назад.

Надо по цепочке. Первый редактирует и сдает. Только после этого начинает следующий.

Удивительно, но такой порядок выходит быстрее. И, приятным бонусом, не убивает здоровье и отношения.

2018 April 12

Критикуют текст, а не тебя, балбес

Текст, который я продолжу публиковать раз в несколько месяцев — потому что ну сколько можно-то!

Всем пишущим важно помнить одну простую вещь: когда кто-то читает твой текст и говорит, что ему что-то не нравится, то критикует он работу, а не тебя.

Если кому-то не понравилась твоя статья, рекламный пост в Телеграме или твит — это значит, что им не понравилась твоя работа, а не ты. Публично ли это сделали, в чате ли, лично ли — суть одна. Понятно, что если ты постоянно косячишь, то критика перенесётся и на тебя, но это будет критика через работу, а не через личные качества.

Нельзя принимать текст близко к себе — это всего лишь твоя работа. Нельзя угодить всем — обязательно найдётся кто-то, кому не понравится. Это нормально. Если постоянно принимать критику текста на себя, то так и умереть можно.

Даже если редактор перечеркнул весь текст, ничего страшного не произошло. Просто работу нужно переделать.

Оговорка: я говорю о нормальных ребятах, а не тех крокодилах, которые «Что за говно он написал, у него наверное лишние хромосомы». Вот они могут катиться в ад.

Текст, который я продолжу публиковать раз в несколько месяцев — потому что ну сколько можно-то!

Всем пишущим важно помнить одну простую вещь: когда кто-то читает твой текст и говорит, что ему что-то не нравится, то критикует он работу, а не тебя.

Если кому-то не понравилась твоя статья, рекламный пост в Телеграме или твит — это значит, что им не понравилась твоя работа, а не ты. Публично ли это сделали, в чате ли, лично ли — суть одна. Понятно, что если ты постоянно косячишь, то критика перенесётся и на тебя, но это будет критика через работу, а не через личные качества.

Нельзя принимать текст близко к себе — это всего лишь твоя работа. Нельзя угодить всем — обязательно найдётся кто-то, кому не понравится. Это нормально. Если постоянно принимать критику текста на себя, то так и умереть можно.

Даже если редактор перечеркнул весь текст, ничего страшного не произошло. Просто работу нужно переделать.

Оговорка: я говорю о нормальных ребятах, а не тех крокодилах, которые «Что за говно он написал, у него наверное лишние хромосомы». Вот они могут катиться в ад.

Запасной плот

Верю до последнего, но готовлюсь к худшему. Плавучая редакция продолжит плавание несмотря ни на что :)

План А:

Плавучая редакция в ВК — vk.com/editboat

Плавучая редакция в FB — facebook.com/editboat

Плавучая редакция в Яндекс.Дзене — zen.yandex.ru/id/59f83771ad0f22ee07980a94

План Б:

В любом случае я продолжаю вести канал, но через прокси. Настройте и вы. Мне приглянулся вот такой способ, буквально 2 клика — http://telegram.veesecurity.com

Верю до последнего, но готовлюсь к худшему. Плавучая редакция продолжит плавание несмотря ни на что :)

План А:

Плавучая редакция в ВК — vk.com/editboat

Плавучая редакция в FB — facebook.com/editboat

Плавучая редакция в Яндекс.Дзене — zen.yandex.ru/id/59f83771ad0f22ee07980a94

План Б:

В любом случае я продолжаю вести канал, но через прокси. Настройте и вы. Мне приглянулся вот такой способ, буквально 2 клика — http://telegram.veesecurity.com

2018 April 17

И вместо Чтобы: слабая связь

#совет

Союзы «чтобы», «поэтому» и «если» — самый простой способ показать зависимость одного факта от другого. Но слишком топорный.

Напишите email, чтобы получить подарок.

Тут всё строго. Не написал email — не получил подарок. Не получил подарок — значит, не написал email. Мозг воспринимает такое предложение за следствие (не очень корректно).

Иногда причинную связь не хочется подчеркивать. Тогда поможет союз «и».

Организуйте кошке теплое место для сна, и она будет вам благодарна.

Последовательность есть, но она неявная. Коша не обязательно будет благодарна. Кошка вообще никому ничем не обязана.

С заходом солнца принесите жертву, и солнце снова взойдет.

А что если солнце восходит само по себе? Но мы и не говорили, что эти события связаны. Где там «если» или «чтобы»? Ручки-то вот они.

Ок, ближе к реальности. Сравните:

Купите диван-кровать и наслаждайтесь уютом-комфортом.

и

Купите диван-кровать, чтобы наслаждаться уютом-комфортом.

Почему вы выберете первый вариант?

#совет

Союзы «чтобы», «поэтому» и «если» — самый простой способ показать зависимость одного факта от другого. Но слишком топорный.

Напишите email, чтобы получить подарок.

Тут всё строго. Не написал email — не получил подарок. Не получил подарок — значит, не написал email. Мозг воспринимает такое предложение за следствие (не очень корректно).

Иногда причинную связь не хочется подчеркивать. Тогда поможет союз «и».

Организуйте кошке теплое место для сна, и она будет вам благодарна.

Последовательность есть, но она неявная. Коша не обязательно будет благодарна. Кошка вообще никому ничем не обязана.

С заходом солнца принесите жертву, и солнце снова взойдет.

А что если солнце восходит само по себе? Но мы и не говорили, что эти события связаны. Где там «если» или «чтобы»? Ручки-то вот они.

Ок, ближе к реальности. Сравните:

Купите диван-кровать и наслаждайтесь уютом-комфортом.

и

Купите диван-кровать, чтобы наслаждаться уютом-комфортом.

Почему вы выберете первый вариант?

2018 April 21

Монстры на окнах

На окне бара в Новосибирске наклеили профили молодых людей. Типа с улицы смотришь — там какая-то тусовка. Окей, дизайн.

Дело в том, что наклейка прозрачна на обе стороны. Понимаете? Эти люди всегда останутся ОТВЕРНУВШИМИСЯ от тебя. С какой бы стороны ты не заходил.

Недостаточно мрачно? Давайте по-другому — у этой бабы волосы и спереди, и сзади головы. Она ВОЛОСЯНОЙ МОНСТР, которому никогда не заглянуть в глаза, потому что их у него нет.

На окне бара в Новосибирске наклеили профили молодых людей. Типа с улицы смотришь — там какая-то тусовка. Окей, дизайн.

Дело в том, что наклейка прозрачна на обе стороны. Понимаете? Эти люди всегда останутся ОТВЕРНУВШИМИСЯ от тебя. С какой бы стороны ты не заходил.

Недостаточно мрачно? Давайте по-другому — у этой бабы волосы и спереди, и сзади головы. Она ВОЛОСЯНОЙ МОНСТР, которому никогда не заглянуть в глаза, потому что их у него нет.

2018 April 24

Есть такой единый знак — запятая и тире

Привычная ситуация: запятая закрывает обособленный оборот или придаточное предложение, а следующее за ней тире вводит вторую часть бессоюзного сложного предложения. Мы о таком:

«Думали, что нас уже ничем не удивишь, — оказалось, удивишь».

Встречаем предложение: «Здесь твое место, — школа!»

Первое движение — удалить запятую: она же ничего не закрывает. Получили: «Здесь твое место — школа!» Налицо искажение смысла высказывания: теперь получается, что где-то «здесь» чье-то место — школа. Не то. С двоеточием — аналогичная проблема.

Тогда удалим тире? Сделаем два предложения: одно утверждает, что «здесь твое место», другое поясняет, что это место — школа. Пишем: «Здесь твое место, школа!» При всей разумности рассуждений, получилась ерунда — обращение к школе какое-то.

Тогда, может, просто усилить разницу между предложениями? Точкой с запятой или даже точкой: «Здесь твое место. Школа!» Потерялось указание на то, что это «твое место», которое «здесь», — школа.

И вот тогда, из слез, из темноты, из бедного невежества былого… Стоп, это не оттуда. 😏 И вот тогда выручает справочник Розенталя, в котором обнаруживается целый параграф (!) «Запятая и тире в бессоюзном сложном предложении». И выход находится:

«Запятая и тире ставятся между двумя частями бессоюзного сложного предложения, из которых вторая носит присоединительный характер с каким-либо дополнительным оттенком значения (пояснительным, временным, условно-следственным и др.)…»

И пусть в справочнике Лопатина этот знак упоминается лишь в примечании, с пометой: «в настоящее время утрачивает свою активность» (конечно утрачивает! За всю нашу многолетнюю практику впервые столкнулись), мы убедились, что есть случаи, когда его ничем не заменить.

Еще примеры:

«Смотреть наружу не было смысла, — тьма ночи налетала всё более густыми волнами» (Паустовский); «Бросится женщина в омут головой от любви, — вот актриса» (Островский); «Широкий подъезд был совершенно пуст, — это показалось мне странным» (Каверин).

#пунктуация

Привычная ситуация: запятая закрывает обособленный оборот или придаточное предложение, а следующее за ней тире вводит вторую часть бессоюзного сложного предложения. Мы о таком:

«Думали, что нас уже ничем не удивишь, — оказалось, удивишь».

Встречаем предложение: «Здесь твое место, — школа!»

Первое движение — удалить запятую: она же ничего не закрывает. Получили: «Здесь твое место — школа!» Налицо искажение смысла высказывания: теперь получается, что где-то «здесь» чье-то место — школа. Не то. С двоеточием — аналогичная проблема.

Тогда удалим тире? Сделаем два предложения: одно утверждает, что «здесь твое место», другое поясняет, что это место — школа. Пишем: «Здесь твое место, школа!» При всей разумности рассуждений, получилась ерунда — обращение к школе какое-то.

Тогда, может, просто усилить разницу между предложениями? Точкой с запятой или даже точкой: «Здесь твое место. Школа!» Потерялось указание на то, что это «твое место», которое «здесь», — школа.

И вот тогда, из слез, из темноты, из бедного невежества былого… Стоп, это не оттуда. 😏 И вот тогда выручает справочник Розенталя, в котором обнаруживается целый параграф (!) «Запятая и тире в бессоюзном сложном предложении». И выход находится:

«Запятая и тире ставятся между двумя частями бессоюзного сложного предложения, из которых вторая носит присоединительный характер с каким-либо дополнительным оттенком значения (пояснительным, временным, условно-следственным и др.)…»

И пусть в справочнике Лопатина этот знак упоминается лишь в примечании, с пометой: «в настоящее время утрачивает свою активность» (конечно утрачивает! За всю нашу многолетнюю практику впервые столкнулись), мы убедились, что есть случаи, когда его ничем не заменить.

Еще примеры:

«Смотреть наружу не было смысла, — тьма ночи налетала всё более густыми волнами» (Паустовский); «Бросится женщина в омут головой от любви, — вот актриса» (Островский); «Широкий подъезд был совершенно пуст, — это показалось мне странным» (Каверин).

#пунктуация

2018 April 25

Надписи на ступеньках — отличный ход. Но есть вопрос.

В каком порядке должны идти слова?

anonymous poll

Снизу вверх. – 40

👍👍👍👍👍👍👍 42%

Сверху вниз. – 38

👍👍👍👍👍👍👍 40%

Не вижу проблемы, в любом. – 18

👍👍👍 19%

👥 96 people voted so far.

anonymous poll

Снизу вверх. – 40

👍👍👍👍👍👍👍 42%

Сверху вниз. – 38

👍👍👍👍👍👍👍 40%

Не вижу проблемы, в любом. – 18

👍👍👍 19%

👥 96 people voted so far.

2018 April 27

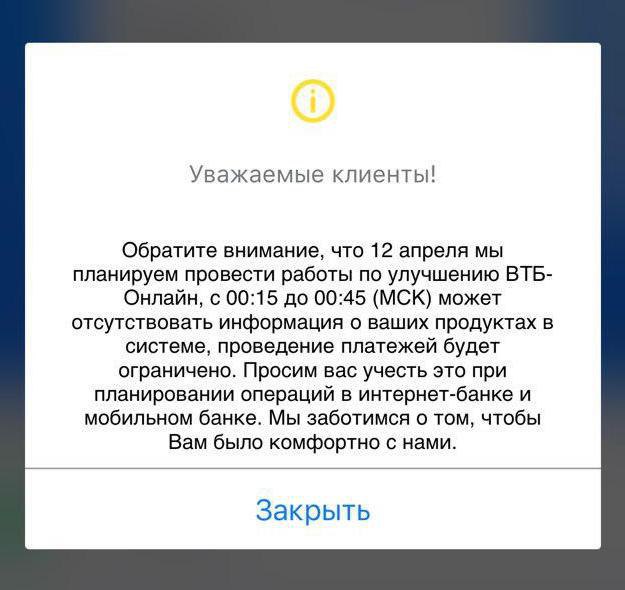

ВТБ, так не пойдет.

1. В заголовке «Уважаемые клиенты» вместо сути проблемы. Приветствие бессмысленно: пользователь уже видит всплывающее окошко, которое явно хочет что-то сообщить.

2. Из простыни надо выделить самое главное — пока непонятно, как пользователю поможет инфа о техническом перерыве.

3. Дежурные слова о заботе в конце опровергают само понятие заботы — затрудняют чтение сообщения.

Вот так пойдет:

Техническое обслуживание

12 апреля с 00:15 до 00:45 МСК

Будем делать ВТБ-онлайн лучше. В это время платежи будут ограничены, а информация о счетах — недоступна. Если вы планировали оплату, сделайте ее до или после техобслуживания.

И я очень надеюсь, что это окошко открывается по клику на каком-нибудь маленьком сообщении или предупреждающем значке, а не разворачивается всем клиентам без разбору 🙈

1. В заголовке «Уважаемые клиенты» вместо сути проблемы. Приветствие бессмысленно: пользователь уже видит всплывающее окошко, которое явно хочет что-то сообщить.

2. Из простыни надо выделить самое главное — пока непонятно, как пользователю поможет инфа о техническом перерыве.

3. Дежурные слова о заботе в конце опровергают само понятие заботы — затрудняют чтение сообщения.

Вот так пойдет:

Техническое обслуживание

12 апреля с 00:15 до 00:45 МСК

Будем делать ВТБ-онлайн лучше. В это время платежи будут ограничены, а информация о счетах — недоступна. Если вы планировали оплату, сделайте ее до или после техобслуживания.

И я очень надеюсь, что это окошко открывается по клику на каком-нибудь маленьком сообщении или предупреждающем значке, а не разворачивается всем клиентам без разбору 🙈

2018 May 07

Товарищ и мультиталант Кирилл Титов отлично написал об укрощении запретов, рекомендую — https://kirilltitov.com/ru/blog/2018/restrictions-are-stupid

Пропускать СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ☠️

Пропускать СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ☠️

2018 May 31

Рифмы

#совет

Иногда в тексте случайно появляется рифма.

Ваш сосед оплатил интернет

В мире, в котором существуют рэп-батлы, очень легко поддаться искушению и оставить ее как есть. Или пойти еще дальше — начать ее использовать:

Ваш сосед оплатил интернет

И послал вам имейлом «привет»

Если вы не участвуете в конкурсе частушек для М.Видео, лучше убирать любые намеки на стихи из своей коммерческой прозы. Даже случайная рифма может все сбить.

Аллитерация — хорошо. Ассонанс — прекрасно. Рифма — ну нет, пожалуйста, ноу гад плиз нет.

#совет

Иногда в тексте случайно появляется рифма.

Ваш сосед оплатил интернет

В мире, в котором существуют рэп-батлы, очень легко поддаться искушению и оставить ее как есть. Или пойти еще дальше — начать ее использовать:

Ваш сосед оплатил интернет

И послал вам имейлом «привет»

Если вы не участвуете в конкурсе частушек для М.Видео, лучше убирать любые намеки на стихи из своей коммерческой прозы. Даже случайная рифма может все сбить.

Аллитерация — хорошо. Ассонанс — прекрасно. Рифма — ну нет, пожалуйста, ноу гад плиз нет.

2018 June 02

→ Жизнь не остановить

Хотя все равно не понимаю, как можно было так примитивно перевести Life finds a way.

Хотя все равно не понимаю, как можно было так примитивно перевести Life finds a way.