[Технический пост для macroeconomic nerds, читать на свой страх и риск]

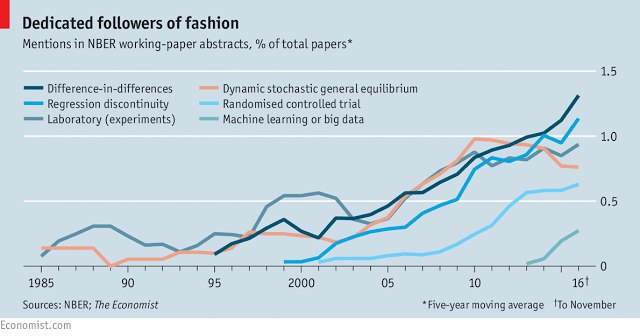

В макроэкономической блогосфере происходит небольшая драма. Кристиано, Эйхенбаум и Трабандт написали обзор о моделях динамического стохастического общего равновесия (DSGE), в котором заявили, что для анализа экономической политики можно использовать только DSGE-модели, а все, кто думает иначе – дилетанты. Разумеется, это обидело всех, кто не занимается DSGE, но дилетантом себя не считает. Ноа Смит назвал такую защиту DSGE моделей «защитой хохочущего злодея из мультфильма» («вы, жалкие дураки…»). В твиттере Джастин Вулферс заметил, что на большую часть вопросов, на которые, по мнению Кристиано, могут ответить только DSGE-модели, на самом деле даёт ответы атеоретическая эконометрика по типу program evaluation.

Спорить заочно – неблагодарное дело, но я скорее на стороне Кристиано, по двум причинам. Во-первых, я думаю, что скромность в науке нужна гораздо меньше, чем в policy advice. Когда вы даёте совет по поводу реальных политических мер, вы должны быть уверены, что человек, принимающий решение, рассмотрел все возможности. Но в науке бесконечные «с одной стороны» и «с другой стороны» не позволяют увидеть оригинальные идеи. Идея о том, что DSGE is the only game in town намеренно заострена, она провоцирует на ответ. Резкие ответы со стороны других экономистов гарантируют, что те, кто следит за спором, узнают много нового.

Во-вторых, ни одна из альтернатив для DSGE-моделей не кажется мне удачной. SEM страдают от критики Лукаса. SVAR намного лучше, но, в целом, бесполезны для «рассказывания историй» - в любом случае, они скорее дополняют DSGE. Program evaluation дают очень хорошо идентифицированный локальный эффект от какой-то конкретной меры в прошлом. Замечательно. Теперь вам нужно оценить эффект от какой-то другой меры, в будущем, и эффект часто не локальный, а весьма ощутимый – и вам нужно это делать дважды в квартал. Без структурной модели вы ничего такого не получите. Замечу, что сторонники program evaluation тоже считают, что их подход is the only game in town: например, в популярной книге Mostly Harmless Econometrics Ангриста и Пишке нет ни слова о макроэконометрике, временных рядах и проч. Наверное, макроэконометрика – harmful. Но к оценивающим эффект от повышения минимальной зарплаты на 1 доллар на границе одного из штатов никаких претензий нет!

Последнее обвинение Смита такое: Кристиано называет анализ DSGE «экспериментами», хотя на самом деле это никакие не эксперименты, а симуляции внутри модели. Тем самым поддерживается вредный миф о том, что экономика не наука – посмотрите, пытаются быть наукообразными, а у самих даже эксперименты не настоящие. Термин и вправду не очень удачный, но я не уверен, что отказ от него заставит упорных критиков экономики признать, что экономика, всё же, наука.

Оригинальная статья Кристиано, Эйхенбаума и Трабандта:

http://faculty.wcas.northwestern.edu/~lchrist/research/JEP_2017/DSGE_final.pdfЗапись Ноа Смита со множеством ссылок на критику и защиту DSGE-моделей:

http://noahpinionblog.blogspot.ru/2017/11/the-cackling-cartoon-villain-defense-of.htmlТред с обсуждением в твиттере:

https://twitter.com/Noahpinion/status/930543415955144704