Стыдно ли быть бедным?

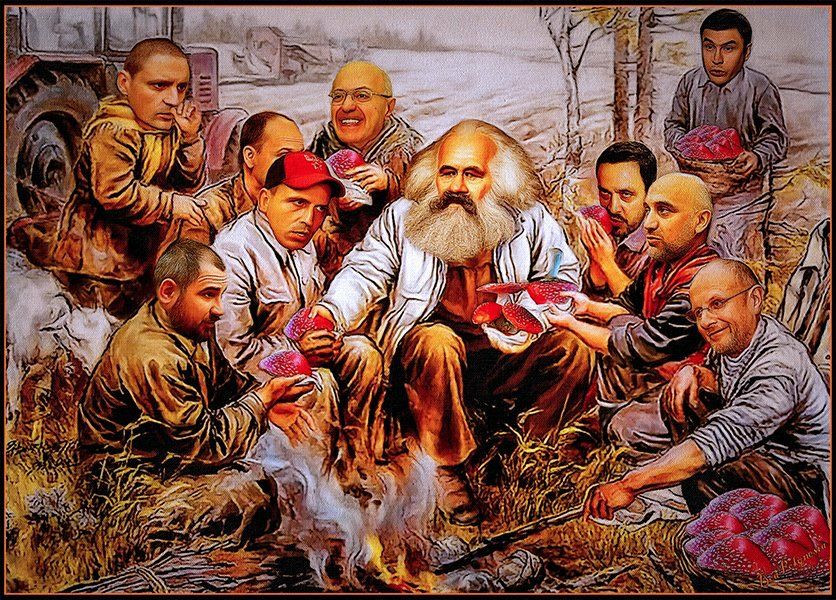

Я вот как думал. Вот какая-нибудь сотня-другая тысяч лет назад: пещера, в ней племя, за входом в пещеру – страшный и опасный мир природы, населенный хищниками и прочими врагами человека. Лишь самые сильные, смелые и отважные ходят туда, за пределы пещеры, добывать еду, а все прочие – малые, старые, немощные и т.д. – занимаются в пещере кто чем: вычесывают блох друг у друга, нянькаются с детенышами, поддерживают огонь (если уже изобрели) и т.п. И вот герои возвращаются с добычей, все садятся вокруг костра и делят еду – кому сколько положено в зависимости от его полезности для племени.

Героям, понятно, больше всех; дальше – сложнее: надо и детям, и женщинам, и старикам, и больным, но кому какие куски и в какой последовательности? Сложная работа для вождя и старейшин.

Суть в том, что во внешнем мире мы забираем ресурсы у природы, в мире пещеры – делим их между собой. Сейчас на этом страшном фронтире – борьбы с природой за её ресурсы – почти никого и не осталось: в основном одни машины.

Практически всё человечество сидит в пещере у костра и занимается тем, что разными способами и посредством разных процедур решает, кому и сколько из добытого «положено», в какой очередности и последовательности.

Этим занимается «рынок» - игра в «ты-мне, я-тебе», «политика» - игра в «мы делили апельсин, много наших полегло»; и даже «производство» вместе с «наукой» - «как бы из того, что у нас уже есть, сделать что-нибудь такое, чего у нас еще нет».

Иными словами, в отличие не то что от пещерных времен – даже от времен колхозов и совхозов – сегодня практически все люди получают ресурсы не от «природы», а от «социума».

Нет никакого «леса», куда можно пойти и набрать там грибов или настрелять зайцев на ужин; есть только пещера и соплеменники с их блохами, которых надо вычёсывать в расчёте на то, что тебе за это что-нибудь дадут.

Натуральное хозяйство – последнее, что связывало нас с природой-матерью – умерло. Без денег, хотя бы самого малого их количества, именуемого «прожиточным минимумом», выжить не может вообще никто. А денежный доход – не что иное, как цифровой индикатор твоей значимости в системе распределения благ, «статуса», той самой позиции у общего костра.

Ты богатый и социум позволяет тебе быть богатым – значит, твой статус высок.

Бедный – и это все воспринимают как само собой разумеющееся – значит, низок. Значит, ты с точки зрения «вождей у костра» есть никто и звать тебя никак. Твой род занятий не котируется. Иди и займись чем-нибудь другим.

Известная фраза Д.А.Медведева про учителей – «а кому не хватает денег, пусть идут в бизнес» - потому и вызвала в своё время столько возмущения, что в сознании аудитории школьный учитель – это всё-таки нечто важное и нужное, и установка на то, что он-де и должен быть нищебродом и это нормально – вызвала всплеск возмущения.

По поводу «бизнеса» вопрос вообще отдельный – это «у них там» целая машина пропаганды работала на своеобразный культ предпринимательства, а в нас это миновало, и в нашем коллективном бессознательном «бизнес» - это какие-то жулики, до которых просто не добрались еще родные органы; ну либо чьи-то там племянники. А, да, еще есть «малый бизнес» - это тот бедолага, который в ларьке за углом сигаретами торгует; жалко его, конечно, но тоже не орел.

Ещё раз. Богатство – легальное – это когда ты делаешь нечто настолько редкое и ценное, что общество как бы молчаливо соглашается с тем, что ты имеешь особые права и привилегии.

Ну, примерно как у тех древних героев, которые выходили из пещер добывать мясо мамонта, с риском для жизни.

Бедность – легальная – это когда то, что ты делаешь, не нужно никому и низачем, и тебя лишь из жалости подкармливают объедками – примерно как тех немощных, которые друг у друга блох вычёсывали, ещё не зная, что в далеком будущем это назовут «экономикой услуг» и «p2p».

Политика – это в основном перманентный разговор о том, кому, сколько и почему «положено»...

Политолог Алексей Чадаев