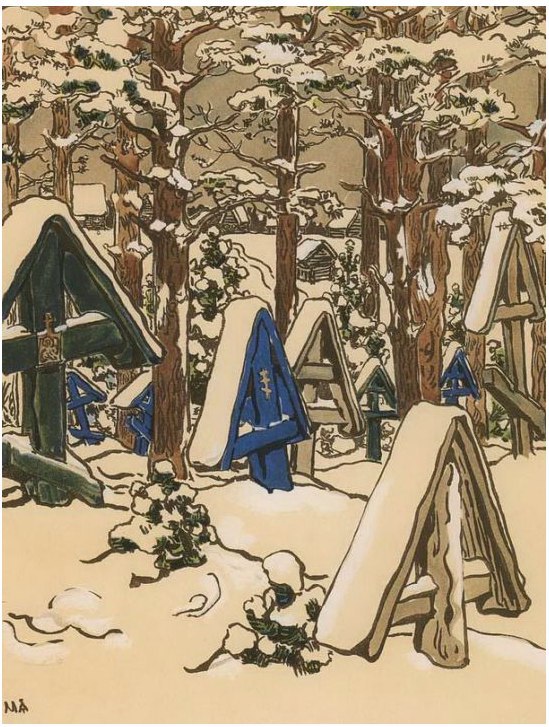

М. В. Якунчикова большую часть своей жизни провела за границей, но каждое лето она возвращается в Россию, и каждый раз с прежней, неувядаемой силой поражает ее своеобразная тонкая прелесть родной природы. Излюбленные темы г-жи Якунчиковой — разные уголки старинных российских разоренных и милых усадеб: вид с балкона, украшенного толстыми колоннами, на далекие плоские луга, над которыми догорает холодная северная заря; пузатое крылечко с двойной белой лестницей, тоскливое зало, уставленное одетою в летние чехлы мебелью; своеобразно прелестный вид с верхушки старинной колокольни, из-за тяжелых, больших колоколов, на милый деревенский пейзаж; кусочек забытого сада, кусочек рощи, кусочек кладбища с мрачным, но опять-таки почему-то милым деревянным крестом на первом плане. Во всех этих вещах чувствуется чуткий, тонкий поэт, слегка болезненный, дорожащий всем тем, что крошится, исчезает, гибнет,— всем милым прошлым и проходящим. М. В. Якунчикова в то же время большой поэт детства. Одно, впрочем, связано с другим. Кто любит, кто понимает прошлое, тот обыкновенно любит и понимает свое детство, всю прелесть своего прошлого — очень редкая и драгоценная черта. Как мила ее затея изобразить в картине очаровательнейшую народную игрушку: модель Троице-Сергиевой лавры в виде фантастического миниатюрного городка (эта картинка составляет первое звено целой длинной серии, задуманной художницей); как хороша еще ее собственная (в сотрудничестве с Е. Д. Поленовой исполненная) модель-игрушка крошечной, очаровательно уютной и поэтичной Берендеевки. М. В. Якунчикова не только большой поэт, но и большой мастер. С этой стороны она до сих пор недостаточно оценена, а между тем мало найдется среди современных художников — и не только у нас, но и на Западе,— кто владел бы такой свежей, благородной палитрой, таким широким, бодрым мастерством. Чрезвычайно замечательны также все попытки М. В. Якунчиковой стилизовать свою работу, оградить ее от случайностей росчерка, от мишурного блеска, от лишних и потому безвкусных подробностей. С этой целью она одно время прибегала к выжиганию на дереве, и ей удалось превратить этот опошленный, в сущности безотрадный, способ в прекрасное орудие для своих высокохудожественных намерений. Еще лучше удалось ей достичь той же цели: упростить и тем синтезировать свою технику в цветном офорте, в одном из самых трудных и сложных способов репродукции, приобретшем, однако ж, в ее мастерских руках необычайную свежесть, непосредственность и прелесть. Короче Дяшилев ее называл "Поэтом русских лужаек" Ее вторая фамлия - Вебер