Size: a a a

2018 May 05

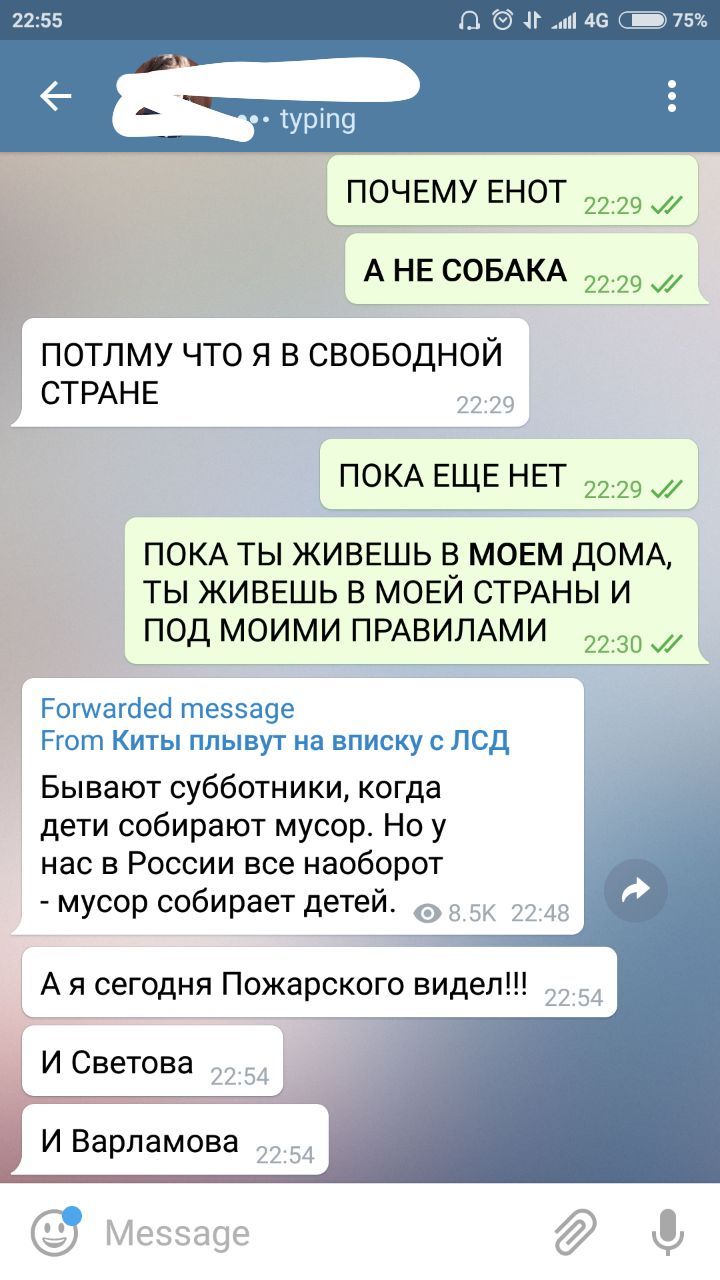

Относительно парня с енотом, про которого сегодня все пишут. Есть версия, что на митинг пришел именно енот - лозунг «Вставай, кот, вставай, енот» - Дугин выдвинул еще году в шестом.

Мой друг, Иван Демидов, рассказывал мне об охоте. Точнее, только начал рассказывать: Я, честно говоря, не дал ему закончить, так как комок сгустился в горле, и какая-то внутренняя страшная сила закрыла - императивно и суверенно - возможность далее внимать повествованию. Иван как раз дошёл до того момента, когда группа омских политиков выехала на снегокатах к лесочку, выбрав целью годовалого медведя. На медведя донесли местные жители, всегда точно чующие, что к чему. Они позвонили в район и чутко доложили: медведь, годовалый, самый что ни на есть:

Когда снегокаты подъехали к поляне, медведь сидел на пне и, положив длинную вытянутую - в некотором смысле утонченную - морду на лапу, думал. Издалека казалось, что он говорит по мобильному телефону. Оправдывая охоту, Иван убеждал меня, что омичи относились к мишке как к конкуренту, то есть на равных, ревнуя к лошадям, бруснике, медведице, которая его выгнала, пеньку и мобильному телефону: "Понимаешь, настаивал Иван, они такие же как он: И уважали того, в кого стреляли:"

Я подумал вначале, мол, хорошо бы, чтобы это они, охотники, сидели на пеньке, а к ним подъехала группа медведей на снегокатах: Но потом отказался от мысли: охотников тоже стало жалко. Я представил себе, как русские национальные охотники грустно сидят на пеньке, поджав штаны и положив лицо на красную от снега ладонь, а в них целят - хладнокровно и безжалостно - новые русские медведи: И картина мне откровенно не понравилась. На людей охотиться тоже не стоит.

Мне снятся странные сны. В последнем из них я видел территорию, путь сквозь которую лежал по серой мутной реке, похожей на верховья Дона. Я плыл по ней в заповедную область. Как-то само собой стало понятно, что эта область специально предназначена для того, чтобы переместить в неё зверей из-за северного полярного круга. Но там, за северным полярным кругом было много земли, а здесь мало. И поэтому животные были скучены, они находились один опричь другого, им было тесно. Проплывая по этим местам, я видел вокруг кишащую жизнь. При этом одни животные жадно пожирали других. На каждом дециметре этого заповедного пространства сидел какой-то хищник, вонзавший челюсти в серую шкурку жертвы, располагавшейся рядом. Я ясно видел хруст лопающейся кожи, визг убиваемого, струи красной крови, коричневую жижу, выползавшую из-под трепыхающихся телец, чавканье победителей. Пространство было живым и пожирало всё вокруг. На зелёном пригорке среди других животных я заметил животных, которых нет. Подробнее всего я сумел разглядеть "вроде кабанов". У них были очень длинные морды с клыками, выступающими вдоль всей нижней челюсти и завивающимися вверх. Они были странного цвета: оранжевые с фиолетовым, на голове - синие мохнатые хохолки и что-то вроде плавников по бокам. Они смотрели на меня с пригорков, когда я проплывал мимо: Смотрели спокойно и строго: И снова - заливные луга, исполненные пожирающих друг друга живностей: "Чем ограничено это пространство?" - подумал я внезапно. "Что заставляет всех животных жаться так плотно друг к другу? Кто несёт вахту, не пуская их дальше запретной черты?"

На следующий день позвонили от Светы Сорокиной с просьбой прокомментировать отстрел собак в городе Москва. Я не сразу понял, о чём речь: то ли о псах Лотреамона, то ли об электричках, которые в простонародье зовут "собаками". Но, подумав немного, я разобрался. Это очень важная тема, она напрямую затрагивает нерв антропологической проблематики. В отношении статуса человека есть две крайние позиции. Либо человек - это животное (Дарвин, Лоренц), либо машина (Декарт, Ламетри). Если человек - зверь, значит он - брат собакам, племянник медведям, дядя енотам, отец бельчатам, свояк ежам. И отстреливать в таком случае бешеных собак все равно, что бешеных несобак, бешеных людей. О родстве феномена бойни и пенитенциарных заведений убедительно и подробно всё рассказал нам Мишель Фуко. Если человек - машина, то ему и, вправду, собаки ни к чему. Этот сюжет, кстати, мы видим в фильме "Эквилибриум", посвящённом критике фашистской сущности либерализма.

Когда снегокаты подъехали к поляне, медведь сидел на пне и, положив длинную вытянутую - в некотором смысле утонченную - морду на лапу, думал. Издалека казалось, что он говорит по мобильному телефону. Оправдывая охоту, Иван убеждал меня, что омичи относились к мишке как к конкуренту, то есть на равных, ревнуя к лошадям, бруснике, медведице, которая его выгнала, пеньку и мобильному телефону: "Понимаешь, настаивал Иван, они такие же как он: И уважали того, в кого стреляли:"

Я подумал вначале, мол, хорошо бы, чтобы это они, охотники, сидели на пеньке, а к ним подъехала группа медведей на снегокатах: Но потом отказался от мысли: охотников тоже стало жалко. Я представил себе, как русские национальные охотники грустно сидят на пеньке, поджав штаны и положив лицо на красную от снега ладонь, а в них целят - хладнокровно и безжалостно - новые русские медведи: И картина мне откровенно не понравилась. На людей охотиться тоже не стоит.

Мне снятся странные сны. В последнем из них я видел территорию, путь сквозь которую лежал по серой мутной реке, похожей на верховья Дона. Я плыл по ней в заповедную область. Как-то само собой стало понятно, что эта область специально предназначена для того, чтобы переместить в неё зверей из-за северного полярного круга. Но там, за северным полярным кругом было много земли, а здесь мало. И поэтому животные были скучены, они находились один опричь другого, им было тесно. Проплывая по этим местам, я видел вокруг кишащую жизнь. При этом одни животные жадно пожирали других. На каждом дециметре этого заповедного пространства сидел какой-то хищник, вонзавший челюсти в серую шкурку жертвы, располагавшейся рядом. Я ясно видел хруст лопающейся кожи, визг убиваемого, струи красной крови, коричневую жижу, выползавшую из-под трепыхающихся телец, чавканье победителей. Пространство было живым и пожирало всё вокруг. На зелёном пригорке среди других животных я заметил животных, которых нет. Подробнее всего я сумел разглядеть "вроде кабанов". У них были очень длинные морды с клыками, выступающими вдоль всей нижней челюсти и завивающимися вверх. Они были странного цвета: оранжевые с фиолетовым, на голове - синие мохнатые хохолки и что-то вроде плавников по бокам. Они смотрели на меня с пригорков, когда я проплывал мимо: Смотрели спокойно и строго: И снова - заливные луга, исполненные пожирающих друг друга живностей: "Чем ограничено это пространство?" - подумал я внезапно. "Что заставляет всех животных жаться так плотно друг к другу? Кто несёт вахту, не пуская их дальше запретной черты?"

На следующий день позвонили от Светы Сорокиной с просьбой прокомментировать отстрел собак в городе Москва. Я не сразу понял, о чём речь: то ли о псах Лотреамона, то ли об электричках, которые в простонародье зовут "собаками". Но, подумав немного, я разобрался. Это очень важная тема, она напрямую затрагивает нерв антропологической проблематики. В отношении статуса человека есть две крайние позиции. Либо человек - это животное (Дарвин, Лоренц), либо машина (Декарт, Ламетри). Если человек - зверь, значит он - брат собакам, племянник медведям, дядя енотам, отец бельчатам, свояк ежам. И отстреливать в таком случае бешеных собак все равно, что бешеных несобак, бешеных людей. О родстве феномена бойни и пенитенциарных заведений убедительно и подробно всё рассказал нам Мишель Фуко. Если человек - машина, то ему и, вправду, собаки ни к чему. Этот сюжет, кстати, мы видим в фильме "Эквилибриум", посвящённом критике фашистской сущности либерализма.

Но есть и другое соображение: люди, которые имеют собак, не любят детей и людей; они специально загаживают парки и детские площадки, чтобы ползающие там малыши измазались собачьими фекалиями и скорее отравились бы: Когда хозяева умирают, не оставив потомства, эти собаки, изначально натравленные на малышей, дичают, и начинают действовать по автономной логике. Их-то, видимо, и предлагается расстреливать. Это жизнь нападает на автоматы, воля к власти бросает вызов тяге к расчету и комфорту. Надо решить: на чьей мы стороне? Это - эсхатологический вопрос: не случайно в Апокалипсисе речь идёт о "звере", проблематика "зверя" - даже нескольких "зверей" - центральна для всех сюжетов о конце света. Кстати, и на другой - ангельской - стороне мы также видим зверей - это "хайот хакадош", "священные животные", возвышенные херувимы Господни, взирающие строго и пронзительно в кровоточащую рану земного ада. Звери против зверей:

Отсюда и "белокурая бестия", ведь латинское bestia значит "зверь":

Так, зверь или машина?

Существует кодовый сценарий - "операция Маугли". Проект внедрения машины (человечка) в животную среду. Чтобы узнал он все секреты "пантер беззвучно прыгающих сквозь деревья" (Г.Бенн), чтобы стал не отличимым от стай бешеных псов, ночами опустошающих чёрные поля - без единого огонька, без признака дымка: И только безличные и коварные пятна Луны лужами ползут как хитрые свидетели злых дел:

Животное в человеке - вот, что делает его ценным. Вот, что делает его человеком. Потому и сказано: "будьте мудры яко змии и невинны яко голуби:". Мы стесняемся этого, бежим от этого, отстреливаем это, но всё отчетливее впереди встает тень машины. Человека-машины - расчётливого, экономичного, рассудочного, учитывающего свои интересы, умеренного, взвешенного. Человека-стиральной-машины. Охота и отстрел уличных собак, вакцинация против агрессии и психотерапия, сглаживающая бурление крови - всё это из одной области. Животное, значит, живое. То, что вместо этого - правильно, мёртвое. Если в сакральном обществе звери недостаточно живы, слишком автоматичны в отличие от яростного, бушующего, движимого великой страстью человека-медиатора, чудесной струны, натянутой между землёй и небом, то сегодня звери слишком живы, и это раздражает, пугает, требует коррекции усохшего человека-автомата, порвавшего с небом и загадившего землю (преступив верность одной из частей диады, сохранить верность другой невозможно - тот, кто верен небу, будет верен и земле, а любящий землю держит в своей душе небесные своды - чтобы они нам там ни говорили:)

Согласно Джордано Бруно, всё дело в "героическом энтузиазме" - "il furrore eroico, дословно в "героическом бешенстве". Человек реализует своё достоинство, проникаясь этим энтузиазмом, этим "героическим бешенством", становясь зверем, сверхзверем, страстной стрелой тоски, пущенной в чёрную полночь:

Всё это складывается постепенно в учение, в новую истину. Я буду учить вас о "сверхзвере". Он - это соль земли, он - губка звёздного света, кубок земных ароматов, вопль хитрецов-соловьёв, вещающих долго и медленно, сбивающих с толку, бросающих в жар: Наши звери - полноценные граждане русского космоса, они имеют право голосовать, выбирать и быть избранными. Бешеных нельзя отстреливать - ни собак, ни людей. Их бешенство - знак великой воли, печать животворного начала, пропуск в амфитеатр вечности. Мы должны сделать выбор и встать по ту сторону. Возглавить полчища зверей, эти живые поля, перемешанные со снами и гиперборейскими видениями - которые приходят как ностальгия и удушье - ближе к утру.

Отсюда и "белокурая бестия", ведь латинское bestia значит "зверь":

Так, зверь или машина?

Существует кодовый сценарий - "операция Маугли". Проект внедрения машины (человечка) в животную среду. Чтобы узнал он все секреты "пантер беззвучно прыгающих сквозь деревья" (Г.Бенн), чтобы стал не отличимым от стай бешеных псов, ночами опустошающих чёрные поля - без единого огонька, без признака дымка: И только безличные и коварные пятна Луны лужами ползут как хитрые свидетели злых дел:

Животное в человеке - вот, что делает его ценным. Вот, что делает его человеком. Потому и сказано: "будьте мудры яко змии и невинны яко голуби:". Мы стесняемся этого, бежим от этого, отстреливаем это, но всё отчетливее впереди встает тень машины. Человека-машины - расчётливого, экономичного, рассудочного, учитывающего свои интересы, умеренного, взвешенного. Человека-стиральной-машины. Охота и отстрел уличных собак, вакцинация против агрессии и психотерапия, сглаживающая бурление крови - всё это из одной области. Животное, значит, живое. То, что вместо этого - правильно, мёртвое. Если в сакральном обществе звери недостаточно живы, слишком автоматичны в отличие от яростного, бушующего, движимого великой страстью человека-медиатора, чудесной струны, натянутой между землёй и небом, то сегодня звери слишком живы, и это раздражает, пугает, требует коррекции усохшего человека-автомата, порвавшего с небом и загадившего землю (преступив верность одной из частей диады, сохранить верность другой невозможно - тот, кто верен небу, будет верен и земле, а любящий землю держит в своей душе небесные своды - чтобы они нам там ни говорили:)

Согласно Джордано Бруно, всё дело в "героическом энтузиазме" - "il furrore eroico, дословно в "героическом бешенстве". Человек реализует своё достоинство, проникаясь этим энтузиазмом, этим "героическим бешенством", становясь зверем, сверхзверем, страстной стрелой тоски, пущенной в чёрную полночь:

Всё это складывается постепенно в учение, в новую истину. Я буду учить вас о "сверхзвере". Он - это соль земли, он - губка звёздного света, кубок земных ароматов, вопль хитрецов-соловьёв, вещающих долго и медленно, сбивающих с толку, бросающих в жар: Наши звери - полноценные граждане русского космоса, они имеют право голосовать, выбирать и быть избранными. Бешеных нельзя отстреливать - ни собак, ни людей. Их бешенство - знак великой воли, печать животворного начала, пропуск в амфитеатр вечности. Мы должны сделать выбор и встать по ту сторону. Возглавить полчища зверей, эти живые поля, перемешанные со снами и гиперборейскими видениями - которые приходят как ностальгия и удушье - ближе к утру.

Это был Александр Дугин, текст назывался, как раз, "Вставай, енот".

Так, Люба начала цитировать дегенерата «Пожарского». Ок, так и разбиваются сердца.

МНЕ ДРУГ ПРИСЛАЛ

Что вам еще друг прислал? Чемодан героина из Конго? Нет, вы свободный человек и ваша воля самостоятельно определять свою судьбу конечно! Кто я такой, действительно, чтобы вмешиваться.

Просто уже потому что дегенерат "Пожарский" прошлым летом нас всех убеждал, что никаких детей на митингах Навального нет, их кремлядь специально выдумала, чтобы унижать протест.

А теперь значит вот как.

Мразь, как она есть.

А теперь значит вот как.

Мразь, как она есть.

Так же, надеюсь, ваш знакомый видел Светова штурмующего ОВД, где любимый и прекрасный Вождь прохлаждался.

Как Светов от всех остальных требовал.

Не может же быть такое, чтобы от всех требовал, а сам не пошел, ведь правда?

Как Светов от всех остальных требовал.

Не может же быть такое, чтобы от всех требовал, а сам не пошел, ведь правда?

совершенство

Люди, которые громче всех жалуются на отсутствие свободы, страшно похожи на семью главной героини «Все умрут, в я останусь», которых она шлёт нахуй и «ебала их столбняк».

Справа ДНР а слева ЛНР - и хватит их путать!

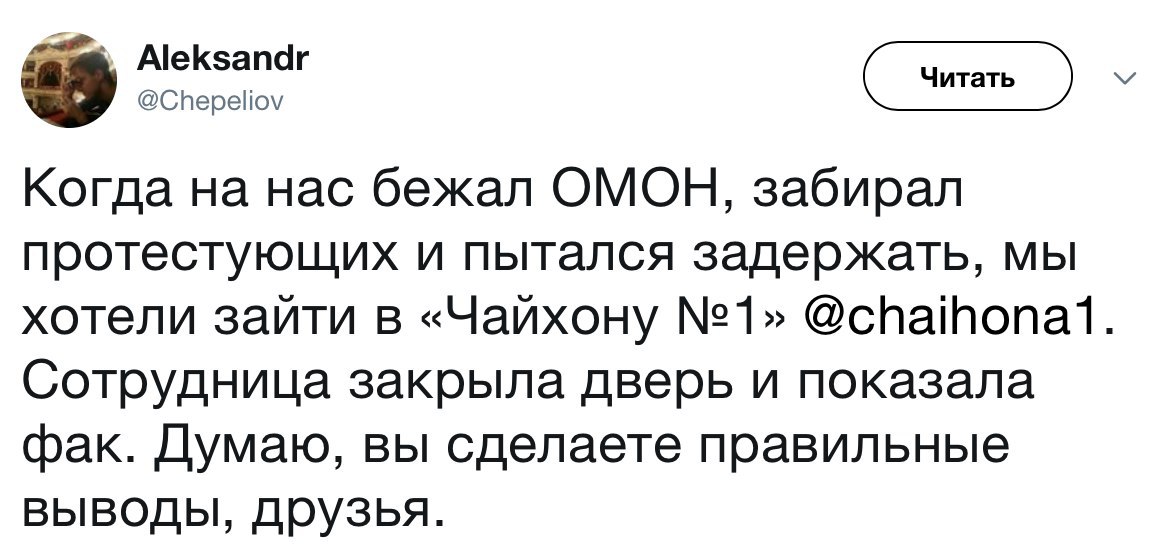

Теперь Люся Штейн не согласует "Чайхоне" летнюю веранду.

Про Чайхону я давно уже сделал единственный правильный вывод - норвежское сезонное меню там совершенно охуенное

2018 May 06

В Чайхону они хотели зайти. А в Кремль зайти не хотели. Нахуй оно надо, в самом деле. Штош, по трудам и награда. Я бы вам еще не то показал.

ОРТЕГЕ

Напишу-ка про Ортегу,

потому что я могу.

Будем мы рубиться в сегу,

проклиная ебангу.

Побежит сверхзвучный ежик,

будем звать его Соник.

А теперь же подытожим:

Бог - Аллах. И он велик.

Напишу-ка про Ортегу,

потому что я могу.

Будем мы рубиться в сегу,

проклиная ебангу.

Побежит сверхзвучный ежик,

будем звать его Соник.

А теперь же подытожим:

Бог - Аллах. И он велик.