В Наутилусе хороший текст о психологии суеверий. Больше полувека назад известный бихевиорист Скиннер провел эксперимент на голубях, где сделал их суеверными. Сначала голуби научились получать еду, нажимая на рычаг. Потом связь рычаг-еда стала случайной: птицы то получали корм, то нет. В результате голуби перед нажатием на рычаг стали делать разное: кто-то несколько раз крутился вокруг своей оси, кто-то издавал звуки и так далее. Голуби почему-то зафиксировали поведение, которое к награде никак не ведёт, но настойчиво его выполняли.

Люди от голубей не сильно отличаются. В тексте хороший пример из бейсбола. Игроки, отбивающие мяч битой, суевернее остальных. Всё потому, что риск неудачи выше, а траектория мяча плохо предсказуема. И потому ведут они себя почти как голуби: поправляют кепку два раза, крутятся, прикасаются битой к подошве. В общем, суеверность – результат не плохого аналитического ума или особенностей характера (хотя и это может быть), а следствие определенных обстоятельств, где сложно контролировать и предсказать результат действий.

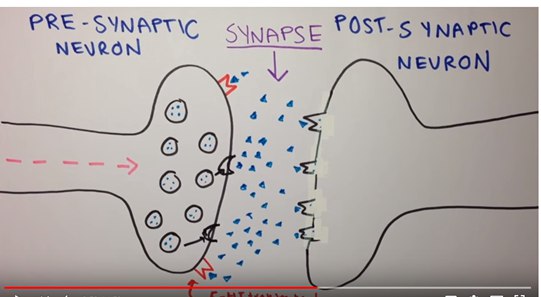

Дофаминергическая система включена в обработку новизны. То есть неожиданных, но значимых событий и стимулов. Упрощённая логика такая: гипофункция этой системы мешает человеку видеть закономерности. А при гиперфункции человек видит паттерны там, где их нет. Радикальный вариант последнего – психоз с бредовой симптоматикой, когда человек видит причудливые связи в любых случайных событиях.

Провели забавный эксперимент, где две группы подопытных, скептики и очень религиозные, смотрели на зашумленные (визуальные помехи, не дающие понять, что нарисовано) изображения лиц. Скептики находили меньше лиц, чем верующие. Но когда первым дали леводопу, препарат повышающий уровень дофамина, скептики распознали почти столько же зашумленных лиц, как и вторая группа. Ну а суеверие – это как раз ещё непонятный или даже иллюзорный паттерн.

Ещё суеверие держится на некоторых когнитивных искажениях. Люди, к примеру, склонны оценивать одинаковые события, как случайные, если в них попали другие люди, и как значимые, несущие какой-то смысл, если сами стали действующим лицом. Это, наверное, следствие какой-то нетерпимости к могуществу случая в жизни у всех нас.

http://m.nautil.us/issue/60/searches/explaining-the-unexplainable-rp