Size: a a a

2020 October 23

2020 November 29

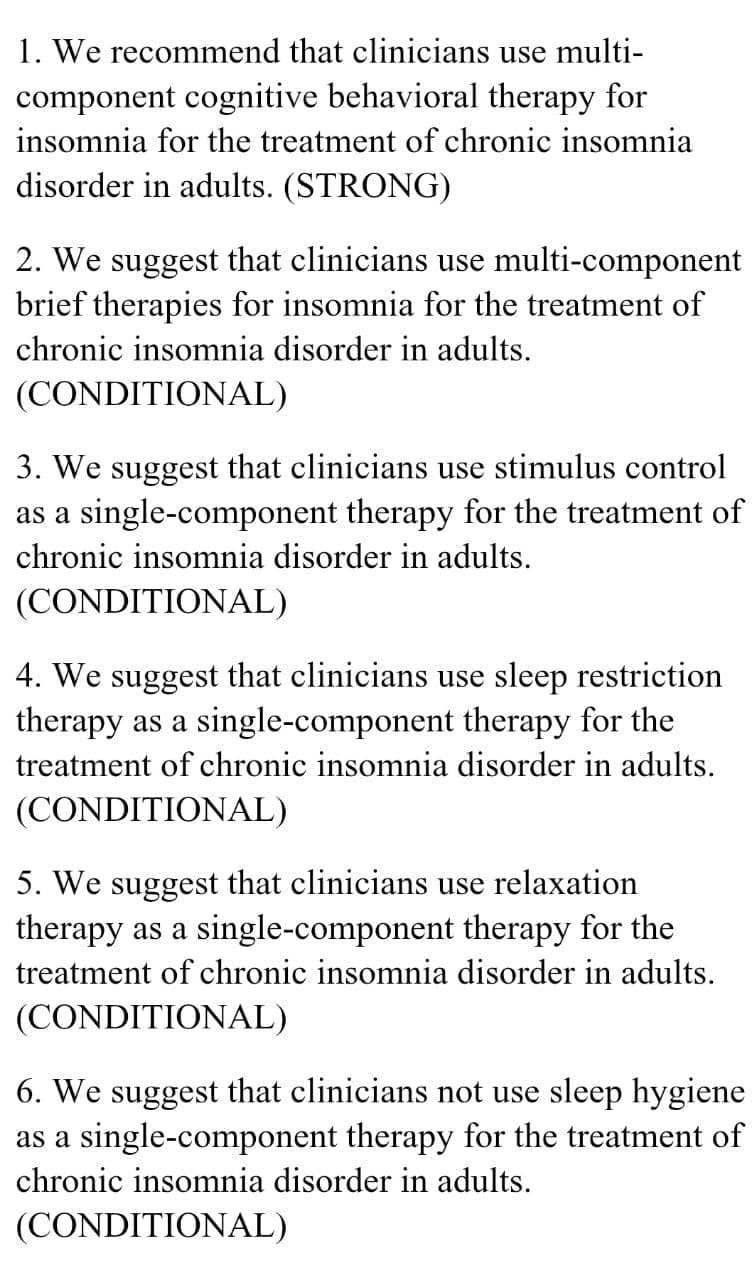

На картинке рекомендации по немедикаментозному лечению бессонницы от оберегающей сон всех американцев AASM (American Academy of Sleep Medicine).

На первом месте – когнитивно-поведенческая терапия для бессонницы (CBT-I), которая показывает умеренную результативность и стойкий эффект. CBT-I – комплексный метод, где специалист расскажет много полезного про сон и его регуляцию, потом будет настойчиво, неумолимо, но в целом благожелательно принуждать человека к изменению поведения, ассоциированного со сном, а также исследует неверные, неадаптивные убеждения о сне и тревожные мысли о последствиях недосыпа. Кратко и понятно о CBT-I можно прочитать здесь на английском.

Кроме CBT-I прошли жернова строгой проверки: краткая, мультикомпонентная терапия бессонницы; контроль стимулов; терапия ограничения сна; использование техник расслабления. Эти методы менее эффективны, но в определенных обстоятельствах (нет доступа к CBT-I; проблемы с бессонницей носят ограниченный характер и т. д.) тоже применимы.

Рекомендации основаны на недавнем метаанализе, в который включили исследования за последние пару десятков лет, а эффективность оценивали по многим критериям, но все-таки результаты довольно ограничены. Например, сложно оценить эффективность таких методов, как майндфулнес, биофидбек, парадоксальные интенции, интенсивный ретренинг сна, классическая КПТ и т. д. – возможно, они тоже хороши, но качественных исследований, проверяющих это, было мало.

Также сложно пока судить об эффективности, исходя из возраста пациентов и сопутствующих заболеваний.

Здесь подробно о новых рекомендациях.

ps: психологические и поведенческие методы не являются заменой медикаментозному лечению. Чаще всего неплохо было бы комбинировать оба подхода: одновременно или один за другим. В некоторых случаях лучше что-то одно.

На первом месте – когнитивно-поведенческая терапия для бессонницы (CBT-I), которая показывает умеренную результативность и стойкий эффект. CBT-I – комплексный метод, где специалист расскажет много полезного про сон и его регуляцию, потом будет настойчиво, неумолимо, но в целом благожелательно принуждать человека к изменению поведения, ассоциированного со сном, а также исследует неверные, неадаптивные убеждения о сне и тревожные мысли о последствиях недосыпа. Кратко и понятно о CBT-I можно прочитать здесь на английском.

Кроме CBT-I прошли жернова строгой проверки: краткая, мультикомпонентная терапия бессонницы; контроль стимулов; терапия ограничения сна; использование техник расслабления. Эти методы менее эффективны, но в определенных обстоятельствах (нет доступа к CBT-I; проблемы с бессонницей носят ограниченный характер и т. д.) тоже применимы.

Рекомендации основаны на недавнем метаанализе, в который включили исследования за последние пару десятков лет, а эффективность оценивали по многим критериям, но все-таки результаты довольно ограничены. Например, сложно оценить эффективность таких методов, как майндфулнес, биофидбек, парадоксальные интенции, интенсивный ретренинг сна, классическая КПТ и т. д. – возможно, они тоже хороши, но качественных исследований, проверяющих это, было мало.

Также сложно пока судить об эффективности, исходя из возраста пациентов и сопутствующих заболеваний.

Здесь подробно о новых рекомендациях.

ps: психологические и поведенческие методы не являются заменой медикаментозному лечению. Чаще всего неплохо было бы комбинировать оба подхода: одновременно или один за другим. В некоторых случаях лучше что-то одно.

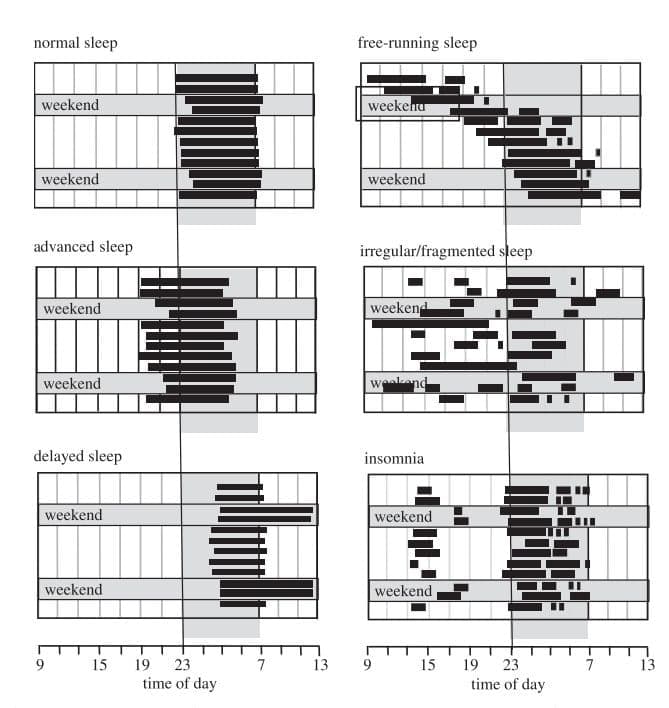

опять про сон — на картинке "нездоровые" паттерны сна, кроме первого, он как раз является нормальным.

Нарушение паттернов сна может быть из-за поведенческих привычек, неблагоприятной внешней обстановки (например, вы работаете в ночные смены) или из-за нарушений в циркадных ритмах. Я, конечно же, сравнил свой сон с этими картинками, а также опросил нескольких знакомых - ни у кого из нас нет нормального сна (первый на изображении). Скорее всего, со мной что-то не так, ну или авторы статьи "Sleep, circadian rhythms and health", из которой я взял изображение, слишком требовательны.

Нарушение паттернов сна может быть из-за поведенческих привычек, неблагоприятной внешней обстановки (например, вы работаете в ночные смены) или из-за нарушений в циркадных ритмах. Я, конечно же, сравнил свой сон с этими картинками, а также опросил нескольких знакомых - ни у кого из нас нет нормального сна (первый на изображении). Скорее всего, со мной что-то не так, ну или авторы статьи "Sleep, circadian rhythms and health", из которой я взял изображение, слишком требовательны.

2020 December 01

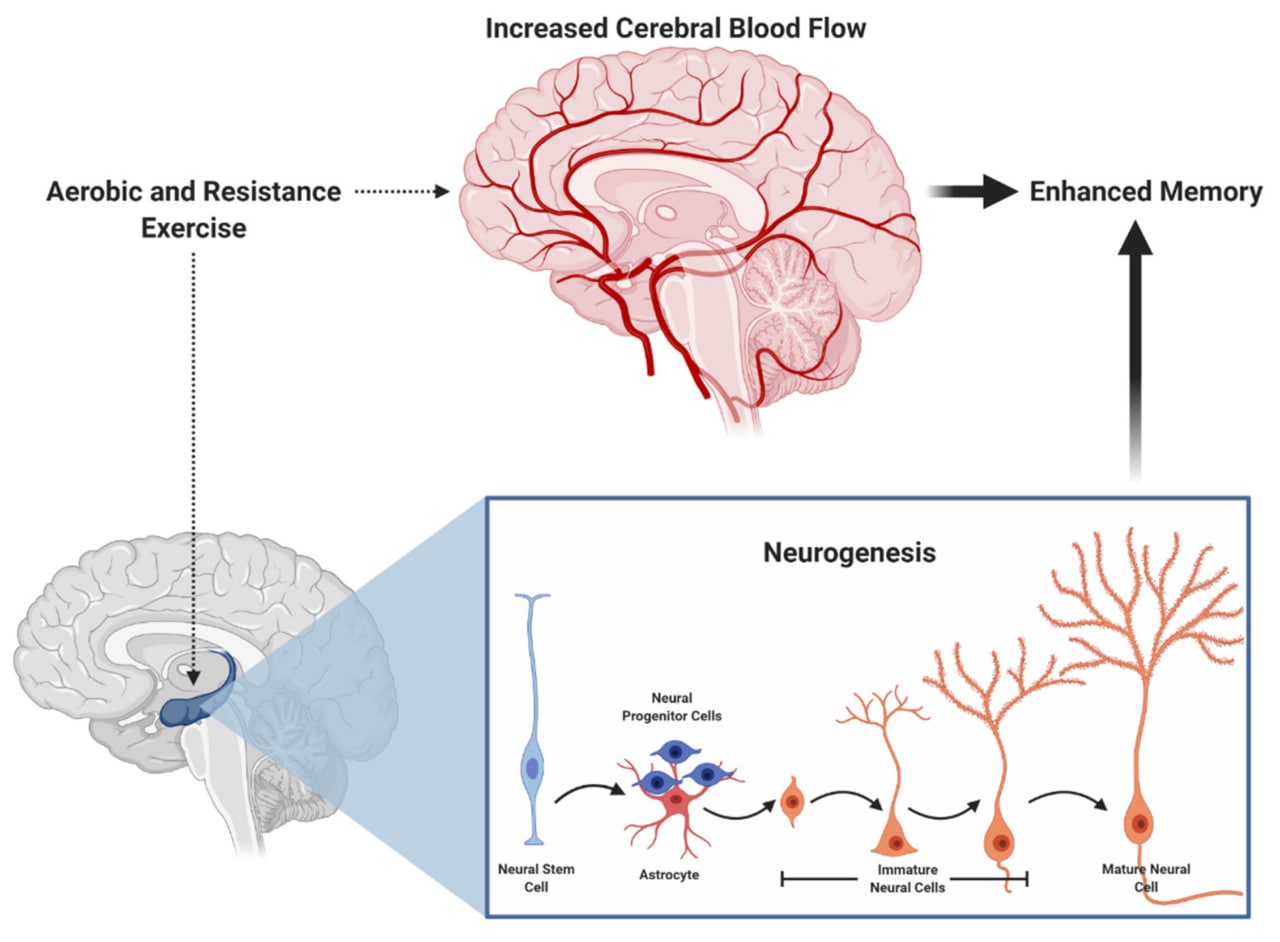

Аэробные и силовые упражнения улучшают эпизодическую память, причем эффект есть как от регулярных занятий, так и после единичной тренировки. Например, перед запоминанием текста или списка слов подопытные тридцать минут занимались на велотренажере. В результате они лучше вспоминали информацию спустя 24 часа.

Есть вероятность, что разные типы упражнений по-разному улучшают память, т.к. есть данные — пока что предварительные — что сочетание силовых и анаэробных упражнений дает еще больший эффект.

Подробнее можете прочитать в лаконичной статье "Does Aerobic and Resistance Exercise Influence Episodic Memory through Unique Mechanisms?". В этой же статье кратко описаны предполагаемые механизмы.

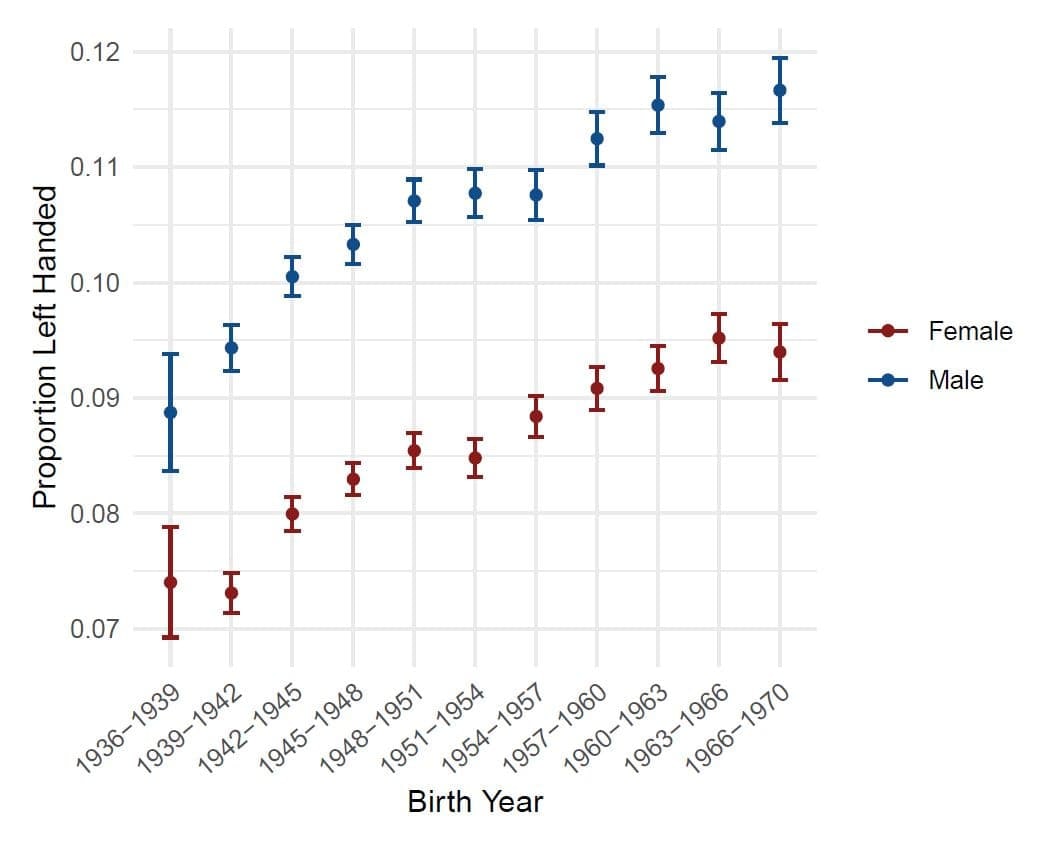

На изображении данные о числе леворуких людей из базы UK Biobank. Очевидны два момента: число левшей растет, леворуких мужчин больше, чем леворуких женщин.

Нейрогенетик Кевин Митчелл написал интересный текст о том, почему все именно так. И если ответом на первый вопрос, вероятно, будет то, что порочная практика по переучиванию левшей в правшей больше не популярна, то для ответа на второй вопрос Митчелл рассказывает много интересного. Например, почему случайность — такой же важный фактор индивидуальных различий, как гены и среда; или почему вариабельность множества признаков выше у мужчин, чем у женщин (вероятно, дело в Y хромосоме) — а потому и леворуких самцов все время оказывается чуть больше.

http://www.wiringthebrain.com/2020/11/a-sinister-attractor-why-males-are-more.html?m=1

Нейрогенетик Кевин Митчелл написал интересный текст о том, почему все именно так. И если ответом на первый вопрос, вероятно, будет то, что порочная практика по переучиванию левшей в правшей больше не популярна, то для ответа на второй вопрос Митчелл рассказывает много интересного. Например, почему случайность — такой же важный фактор индивидуальных различий, как гены и среда; или почему вариабельность множества признаков выше у мужчин, чем у женщин (вероятно, дело в Y хромосоме) — а потому и леворуких самцов все время оказывается чуть больше.

http://www.wiringthebrain.com/2020/11/a-sinister-attractor-why-males-are-more.html?m=1

2020 December 02

Забавная и, наверное, в чем-то полезная статья о том, что люди настойчиво дарят друг другу на Новый год и Рождество бессмысленную ерунду. Вероятно, у большинства был такой опыт: вы получаете в подарок ненужную штуковину, но все равно очень радуетесь, чтобы не обидеть человека. Также вероятно, что вы были и с другой стороны ситуации – то есть оказались тем, кто дарил самую бестолковую вещь в чьей-то жизни и ради кого разыгрывали спектакль радости.

Явных причин, почему мы являемся плохими дарителями подарков, две. Во-первых, мышление дарителя и ожидания получателя работают по разным механизмам – и очень сложно уместить их в одно и то же время в одном и том же человеке.

Во-вторых, реакция на хороший подарок и на подарок дурацкий часто одна и та же – сложно понять, что делаешь что-то не так и научиться новому. То есть любой большой праздник с традицией обмена дарами – это такая черная дыры для наших механизмов обучения, культурная насмешка над системой приспособления, которая выручала наш вид с незапамятных времён.

https://www.willpatrick.co.uk/articles/how-to-buy-gifts-that-people-actually-want

Явных причин, почему мы являемся плохими дарителями подарков, две. Во-первых, мышление дарителя и ожидания получателя работают по разным механизмам – и очень сложно уместить их в одно и то же время в одном и том же человеке.

Во-вторых, реакция на хороший подарок и на подарок дурацкий часто одна и та же – сложно понять, что делаешь что-то не так и научиться новому. То есть любой большой праздник с традицией обмена дарами – это такая черная дыры для наших механизмов обучения, культурная насмешка над системой приспособления, которая выручала наш вид с незапамятных времён.

https://www.willpatrick.co.uk/articles/how-to-buy-gifts-that-people-actually-want

Эффект Вертера, suicide clusters, copycat самоубийства - всё это описания условного «заражения» суцидальностью в определенной группе.

🔻 TW: опять много про суицидальность.

В мире есть много печально известных мест для суицида. Одно из наиболее известных - Golden Bridge в США, но аналоги есть во всех городах мира. В Кирове - аж два. Ещё есть известная история про китайского патрулирующего, занимающегося превенцией суицида путём физического воздействия. То есть он просто не даёт людям прыгать с моста.

Но термин suicide cluster применим к эффекту домино в определенной социальной группе: суицид одного ведёт к суициду других. Различают массовые кластеры (к примеру, смерть Мерилин Монро стала триггером для волны суицидов) и распространение внутри более ограниченной группы.

Я не так давно послушала эпизод подкаста The Last Day про волну суицидов в элитном американском районе и на контрасте прочла статью про питерское Мурино — кардинально разные обстоятельства, но один финал. И все это поднимает вопрос: «заражение» суицидальностью вообще возможно? Может ли массовое обсуждение суицида спровоцировать волну повторений?

Вопрос «реакции» на трагедию шире освещения в СМИ. Потеря любимого человека - безусловный повод вспомнить о нем всё хорошее, но в этом кроется основная опасность. Для людей с суицидальными мыслями такое восприятие - однозначный сигнал «меня полюбят, только когда я умру». Только мертвые могут нравиться всем, только трупы не совершают ошибок - это мнимое "спокойствие" привлекает человека, находящегося в эмоциональной агонии. Особенно это близко для людей, живущих в бесконечном жгучем ощущении вины, когда выхода, как кажется, нет. Для отрезвления могу посоветовать монолог девушки, которая в 16 лет выстрелила себе в лицо (это последнее выступление в эпизоде) - в последний момент спокойно не будет.

Важно помнить, что суицидальность - это не вирус, и «триггер» может сработать только в отношении групп в зоне риска. В случае с американским богатым городом зону риска формировали

🔸отказ родителей детей идти к специалистам, спровоцированный стыдом «мы не справляемся». Несчастный ребёнок далеко не всегда означает «плохой родитель». Суицидальность, как и любое явление из мира психздоровья - загадочное явление. Возможно, основой их возникновения не являются ни гены, ни среда воспитания. Психиатр должен перестать быть специалистом, к которому ведут насильно.

🔸 повышенные нагрузки и ожидания. Учебная нагрузка часто создаёт ощущение вакуума, что повышает риски в подростковом возрасте.

🔸 романтизация суицида. После суицида нет ничего, кроме гниения и боли родных. И покоя там тоже нет.

🔹 В случае с Мурино причины тоже очевидны - общие социоэкономические условия России, способствующие ощущению нереализованности. Пока не будет нормальных возможностей для реализации, молодые люди продолжат выходить из окон и спиваться. Всё очень просто - при отсутствии покрытия физиологических нужд риск суицида выше.

Итоговые мысли у меня простые:

- Обсуждение суицида очень важно, так как тема самоубийств по-прежнему считается постыдной. Хотя, казалось бы, одна из самых распространенных причин смерти среди подростков заслуживает обсуждения. Однако оно должно быть грамотным. Пример прекрасной работы о проработке горя - эпизод подкаста "Life after suicide" с Талиндой Беннигтон, супругой Честера. Замалчивание опаснее обсуждений, но оно должно быть максимально тактичным.

- Сейчас очень тяжелое время - пандемия, нестабильность, неопределённость, отсутствие на улице любого цвета, кроме серого. Берегите себя. Не принимайте никаких резких решений.

- комик Макс Мунхоев, сообщивший о своём суициде по приколу - придурок. Все могло закончиться хуже.

🔻 TW: опять много про суицидальность.

В мире есть много печально известных мест для суицида. Одно из наиболее известных - Golden Bridge в США, но аналоги есть во всех городах мира. В Кирове - аж два. Ещё есть известная история про китайского патрулирующего, занимающегося превенцией суицида путём физического воздействия. То есть он просто не даёт людям прыгать с моста.

Но термин suicide cluster применим к эффекту домино в определенной социальной группе: суицид одного ведёт к суициду других. Различают массовые кластеры (к примеру, смерть Мерилин Монро стала триггером для волны суицидов) и распространение внутри более ограниченной группы.

Я не так давно послушала эпизод подкаста The Last Day про волну суицидов в элитном американском районе и на контрасте прочла статью про питерское Мурино — кардинально разные обстоятельства, но один финал. И все это поднимает вопрос: «заражение» суицидальностью вообще возможно? Может ли массовое обсуждение суицида спровоцировать волну повторений?

Вопрос «реакции» на трагедию шире освещения в СМИ. Потеря любимого человека - безусловный повод вспомнить о нем всё хорошее, но в этом кроется основная опасность. Для людей с суицидальными мыслями такое восприятие - однозначный сигнал «меня полюбят, только когда я умру». Только мертвые могут нравиться всем, только трупы не совершают ошибок - это мнимое "спокойствие" привлекает человека, находящегося в эмоциональной агонии. Особенно это близко для людей, живущих в бесконечном жгучем ощущении вины, когда выхода, как кажется, нет. Для отрезвления могу посоветовать монолог девушки, которая в 16 лет выстрелила себе в лицо (это последнее выступление в эпизоде) - в последний момент спокойно не будет.

Важно помнить, что суицидальность - это не вирус, и «триггер» может сработать только в отношении групп в зоне риска. В случае с американским богатым городом зону риска формировали

🔸отказ родителей детей идти к специалистам, спровоцированный стыдом «мы не справляемся». Несчастный ребёнок далеко не всегда означает «плохой родитель». Суицидальность, как и любое явление из мира психздоровья - загадочное явление. Возможно, основой их возникновения не являются ни гены, ни среда воспитания. Психиатр должен перестать быть специалистом, к которому ведут насильно.

🔸 повышенные нагрузки и ожидания. Учебная нагрузка часто создаёт ощущение вакуума, что повышает риски в подростковом возрасте.

🔸 романтизация суицида. После суицида нет ничего, кроме гниения и боли родных. И покоя там тоже нет.

🔹 В случае с Мурино причины тоже очевидны - общие социоэкономические условия России, способствующие ощущению нереализованности. Пока не будет нормальных возможностей для реализации, молодые люди продолжат выходить из окон и спиваться. Всё очень просто - при отсутствии покрытия физиологических нужд риск суицида выше.

Итоговые мысли у меня простые:

- Обсуждение суицида очень важно, так как тема самоубийств по-прежнему считается постыдной. Хотя, казалось бы, одна из самых распространенных причин смерти среди подростков заслуживает обсуждения. Однако оно должно быть грамотным. Пример прекрасной работы о проработке горя - эпизод подкаста "Life after suicide" с Талиндой Беннигтон, супругой Честера. Замалчивание опаснее обсуждений, но оно должно быть максимально тактичным.

- Сейчас очень тяжелое время - пандемия, нестабильность, неопределённость, отсутствие на улице любого цвета, кроме серого. Берегите себя. Не принимайте никаких резких решений.

- комик Макс Мунхоев, сообщивший о своём суициде по приколу - придурок. Все могло закончиться хуже.

2020 December 03

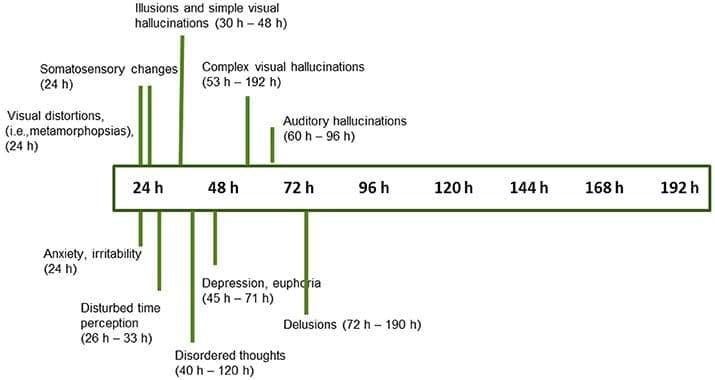

Вверху показана динамика состояния при депривации сна. Изучать экстремально долгое отсутствие сна опасно для здоровья, поэтому сейчас таких экспериментов не проводят, но в прошлом веке исследований было немало. Как видно на изображении, в некоторых случаях подопытные не спали 192 часа (8 суток).

В недавней обзорной статье систематизировали все, что известно и среди прочего составили временную шкалу, где примерно показано появление различных психических феноменов. После 60-70 часов без сна, похоже, состояние будет напоминать полноценный психоз с вербальными галлюцинациями, бредовыми идеями и дезорганизацией мышления.

Ещё из интересного: есть мнение, что галлюцинации из-за депривации сна являются следствием смешения состояния бодрствования и сновидческой реальности. То есть потребность в сне становится настолько сильной, что человек видит сны наяву и не может отделить реальность от сновидения — из-за этого появляется подобное психозу состояние. Но галлюцинации большинства подопытных не походили на сон

В недавней обзорной статье систематизировали все, что известно и среди прочего составили временную шкалу, где примерно показано появление различных психических феноменов. После 60-70 часов без сна, похоже, состояние будет напоминать полноценный психоз с вербальными галлюцинациями, бредовыми идеями и дезорганизацией мышления.

Ещё из интересного: есть мнение, что галлюцинации из-за депривации сна являются следствием смешения состояния бодрствования и сновидческой реальности. То есть потребность в сне становится настолько сильной, что человек видит сны наяву и не может отделить реальность от сновидения — из-за этого появляется подобное психозу состояние. Но галлюцинации большинства подопытных не походили на сон

The Guardian рассказывает удивительную историю наркомана Джейкоба, который выбрался из состояния “запертого сознания”: героин разрушил миелин в моторных волокнах, развился полный паралич, и несколько месяцев он мысленно беседовал сам с собой, чтобы не сойти с ума от отчаяния. Для окружающих он был просто живым телом, и никто не знал, остался ли там внутри Джейк.

Но удивляет история не входом в locked-in (это случается), а выходом. Каким-то образом нервы стали восстанавливаться, очень медленно, но неуклонно. Сперва он вдруг смог перевести взгляд, затем стал моргать, затем научился подергивать пальцами. Сейчас он уже двигается и разговаривает, пусть и с трудом. Даже завел канал в YouTube. А недавно еще и переболел ковидом, и странным образом болезнь ускорила его восстановление.

Но удивляет история не входом в locked-in (это случается), а выходом. Каким-то образом нервы стали восстанавливаться, очень медленно, но неуклонно. Сперва он вдруг смог перевести взгляд, затем стал моргать, затем научился подергивать пальцами. Сейчас он уже двигается и разговаривает, пусть и с трудом. Даже завел канал в YouTube. А недавно еще и переболел ковидом, и странным образом болезнь ускорила его восстановление.

2020 December 04

Несколько неплохих научно-популярных статей.

Во-первых, текст про исследования зуда – в них, оказывается, происходит много интересного: ученые изобретают странные способы и устройства, чтобы вызвать кожный зуд у подопытных; видов зуда много, некоторые из них пока непонятны; между зудом и болевыми ощущениями существуют довольно запутанные и не совсем ясные отношения.

Во-вторых, статья об иллюзии контроля – это частая ошибка в оценке событий, когда кажется, что случившееся под твоим контролем, но на самом деле нет. Про один из классических экспериментов по этой теме я писал в посте о "депрессивном реализме". В статье же предлагают новую интерпретацию иллюзии: нам кажется, что наши действия оказывают больше влияния не потому, что мы слишком много о себе возомнили, а из-за постоянного мониторинга любых совпадений между действиями и даже самыми незначительными изменениями во внешней обстановке — во многих ситуациях крайне полезно это знать. Так как мир изменчив, а наши действия нередко беспокойные и беспорядочные, то легко детектировать ложные ассоциации — то есть иллюзия контроля является побочным продуктом когнитивных процессов (это упрощенная и приблизительная версия того, что написано в статье).

В-третьих, обзор эффективности Problem solving therapy (проблеморазрешающая терапия — возможно, есть менее дурацкий перевод названия, но я о таком не слышал). Похоже, она эффективна при депрессии. По крайней мере недавний метаанализ говорит об этом: у PST небольшой, но стойкий эффект в лечении взрослых пациентов.

Во-первых, текст про исследования зуда – в них, оказывается, происходит много интересного: ученые изобретают странные способы и устройства, чтобы вызвать кожный зуд у подопытных; видов зуда много, некоторые из них пока непонятны; между зудом и болевыми ощущениями существуют довольно запутанные и не совсем ясные отношения.

Во-вторых, статья об иллюзии контроля – это частая ошибка в оценке событий, когда кажется, что случившееся под твоим контролем, но на самом деле нет. Про один из классических экспериментов по этой теме я писал в посте о "депрессивном реализме". В статье же предлагают новую интерпретацию иллюзии: нам кажется, что наши действия оказывают больше влияния не потому, что мы слишком много о себе возомнили, а из-за постоянного мониторинга любых совпадений между действиями и даже самыми незначительными изменениями во внешней обстановке — во многих ситуациях крайне полезно это знать. Так как мир изменчив, а наши действия нередко беспокойные и беспорядочные, то легко детектировать ложные ассоциации — то есть иллюзия контроля является побочным продуктом когнитивных процессов (это упрощенная и приблизительная версия того, что написано в статье).

В-третьих, обзор эффективности Problem solving therapy (проблеморазрешающая терапия — возможно, есть менее дурацкий перевод названия, но я о таком не слышал). Похоже, она эффективна при депрессии. По крайней мере недавний метаанализ говорит об этом: у PST небольшой, но стойкий эффект в лечении взрослых пациентов.

2020 December 17

Дразнить и по-доброму подшучивать над ближними — большая радость для многих из нас. В недавней статье пишут об эволюционных корнях этого поведения. Например, приматы тоже этим занимаются (могут сделать вид, что отдают какой-то предмет, но в последний момент отдергивают руку и как будто хохочут). Есть наблюдения, где дразнят друг друга даже осьминоги — по крайней мере, другим способом объяснить некоторое их поведения сложно.

Восьмимесячные дети уже способны по-разному дразнить своих родителей: тоже в последний момент не дают предмет, который вроде бы протягивали и отдавали; прерывают активность взрослых смеха ради; специально выбирают неправильные и неподходящие последовательности действий, удивляя окружающих. Эти же дети очень хорошо реагируют на то, когда дразнят их — они радуются и подшучивают в ответ.

Один из основных вопросов: насколько нужна развитая теория разума для такого поведения? Вроде как очень нужна, т.к. чтобы кого-то дразнить, надо знать, что у него на уме, уместно ли сейчас такое поведение, будет ли оно неожиданным — т.е. требуются сложные вычислительные процессы для предсказаний чужого поведения. Причем предсказания на основе скрытых состояний (ожиданий, настроения, работы внимания), но насколько в действительности все это требуется, пока непонятно.

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2020.0370

Восьмимесячные дети уже способны по-разному дразнить своих родителей: тоже в последний момент не дают предмет, который вроде бы протягивали и отдавали; прерывают активность взрослых смеха ради; специально выбирают неправильные и неподходящие последовательности действий, удивляя окружающих. Эти же дети очень хорошо реагируют на то, когда дразнят их — они радуются и подшучивают в ответ.

Один из основных вопросов: насколько нужна развитая теория разума для такого поведения? Вроде как очень нужна, т.к. чтобы кого-то дразнить, надо знать, что у него на уме, уместно ли сейчас такое поведение, будет ли оно неожиданным — т.е. требуются сложные вычислительные процессы для предсказаний чужого поведения. Причем предсказания на основе скрытых состояний (ожиданий, настроения, работы внимания), но насколько в действительности все это требуется, пока непонятно.

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2020.0370

Попросили рассказать:

«Сегодня в 19:30 в рамках программы Политеха «Разные люди - новый музей» пройдёт «Живая библиотека» в онлайн-формате. Люди с психическими расстройствами и ментальными особенностями расскажут о том, что такое самоадвокация и как публичные высказывания о своём опыте меняют жизнь.

Участники:

▫️Антонина Стейнберг, руководительница проекта поддержки людей с синдромом Аспергера.

▫️Светлана Бейлезон, член Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ.

▫️Татьяна Водкина, психоактивистка, координаторка петербургской ячейки проекта «Психоактивно».

▫️Алексей Яценко, сотрудник Политехнического музея, житель психоневрологического интерната.

▫️ Александр Дельфинов, поэт, активист»

Регистрация: raznielyudi.timepad.ru/event/1501758/

«Сегодня в 19:30 в рамках программы Политеха «Разные люди - новый музей» пройдёт «Живая библиотека» в онлайн-формате. Люди с психическими расстройствами и ментальными особенностями расскажут о том, что такое самоадвокация и как публичные высказывания о своём опыте меняют жизнь.

Участники:

▫️Антонина Стейнберг, руководительница проекта поддержки людей с синдромом Аспергера.

▫️Светлана Бейлезон, член Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ.

▫️Татьяна Водкина, психоактивистка, координаторка петербургской ячейки проекта «Психоактивно».

▫️Алексей Яценко, сотрудник Политехнического музея, житель психоневрологического интерната.

▫️ Александр Дельфинов, поэт, активист»

Регистрация: raznielyudi.timepad.ru/event/1501758/

В книжке Сапольски про стресс (https://www.ozon.ru/context/detail/id/151601436/) в главе о влиянии на мозг и память был абзац о том, что у животных продолжительное стрессовое воздействие приводит к смерти нейронов гиппокампа.

Давайте подробнее разберемся, что происходит с мозгом человека и животных во время хронического стресса. Можно выделить три области - медиальную ПФК, гиппокамп и миндалину, наиболее часто исследующиеся в этом контексте.

Во-первых, воздействие стресса на гиппокамп опосредуется глюкокортикоидным сигналлингом и CRH, потому что все, что делает с гиппокампом стресс - снижает сложность ветвления дендритов, объем на МРТ и плотность шипиков, можно достичь с помощью достаточно высоких дозировок ГКС и продолжительного применения.

Во-вторых, у человека во время стресса, даже продолжительного, не меняется число нейронов, а данные по животным противоречивые. Похоже, что и у животных, и у человека за снижение объема медиальной ПФК и гиппокампа после хронического стресса отвечают похожие механизмы и апоптоз среди них не главный.

В-третьих, если рассуждать о стресс-индуцированной пластичности в целом, то животные после периода стресса быстро восстанавливают структуру в ПФК и гиппокампе, а вот пластичность в амигдале инертна. Повышение ветвления дендритов в базолатеральой миндалине присутствует в течение долгого времени после стабилизации опасности среды. Неблагоприятные события в жизни грызунов приводят к удлинению дендритов пирамидальных и stellate нейронов и снижению сложности ветвления bipolar и bitufted нейронов в BLA. Также растет плотность шипиков в медиальной амигдале, а вот дендриты центрального ядра (выходного, рабочего центра) миндалины не меняются в моделях хронического стресса.

Не знаю, транслируется ли это на человека, но с парадигмой "накопления тревожности" (приобретать которую проще, чем снижать) подобные данные животных экспериментов согласны.

В-четвертых, рассматривая в больших деталях ремоделирование нейронов mPFC и гиппокампа, можно сказать, что снижается длина апикальных дендритов, полная длина дендритов у нейронов, объем дендритного дерева и общий объем областей. Не меняется средний диаметр дендритов (составляет около 0.9 микрометра) и число нейронов.

И в-пятых, препараты-психопластогены повышают плотность шипиков, воздействуя на рейт формирования шипиков, а рейт элиминации шипиков остается постоянным.

Давайте подробнее разберемся, что происходит с мозгом человека и животных во время хронического стресса. Можно выделить три области - медиальную ПФК, гиппокамп и миндалину, наиболее часто исследующиеся в этом контексте.

Во-первых, воздействие стресса на гиппокамп опосредуется глюкокортикоидным сигналлингом и CRH, потому что все, что делает с гиппокампом стресс - снижает сложность ветвления дендритов, объем на МРТ и плотность шипиков, можно достичь с помощью достаточно высоких дозировок ГКС и продолжительного применения.

Во-вторых, у человека во время стресса, даже продолжительного, не меняется число нейронов, а данные по животным противоречивые. Похоже, что и у животных, и у человека за снижение объема медиальной ПФК и гиппокампа после хронического стресса отвечают похожие механизмы и апоптоз среди них не главный.

В-третьих, если рассуждать о стресс-индуцированной пластичности в целом, то животные после периода стресса быстро восстанавливают структуру в ПФК и гиппокампе, а вот пластичность в амигдале инертна. Повышение ветвления дендритов в базолатеральой миндалине присутствует в течение долгого времени после стабилизации опасности среды. Неблагоприятные события в жизни грызунов приводят к удлинению дендритов пирамидальных и stellate нейронов и снижению сложности ветвления bipolar и bitufted нейронов в BLA. Также растет плотность шипиков в медиальной амигдале, а вот дендриты центрального ядра (выходного, рабочего центра) миндалины не меняются в моделях хронического стресса.

Не знаю, транслируется ли это на человека, но с парадигмой "накопления тревожности" (приобретать которую проще, чем снижать) подобные данные животных экспериментов согласны.

В-четвертых, рассматривая в больших деталях ремоделирование нейронов mPFC и гиппокампа, можно сказать, что снижается длина апикальных дендритов, полная длина дендритов у нейронов, объем дендритного дерева и общий объем областей. Не меняется средний диаметр дендритов (составляет около 0.9 микрометра) и число нейронов.

И в-пятых, препараты-психопластогены повышают плотность шипиков, воздействуя на рейт формирования шипиков, а рейт элиминации шипиков остается постоянным.

Ещё одна из этих дьявольских иллюзий, которые напоминают, что нельзя верить собственным глазам.

эффект тот же, что и у иллюзии полой маски

эффект тот же, что и у иллюзии полой маски

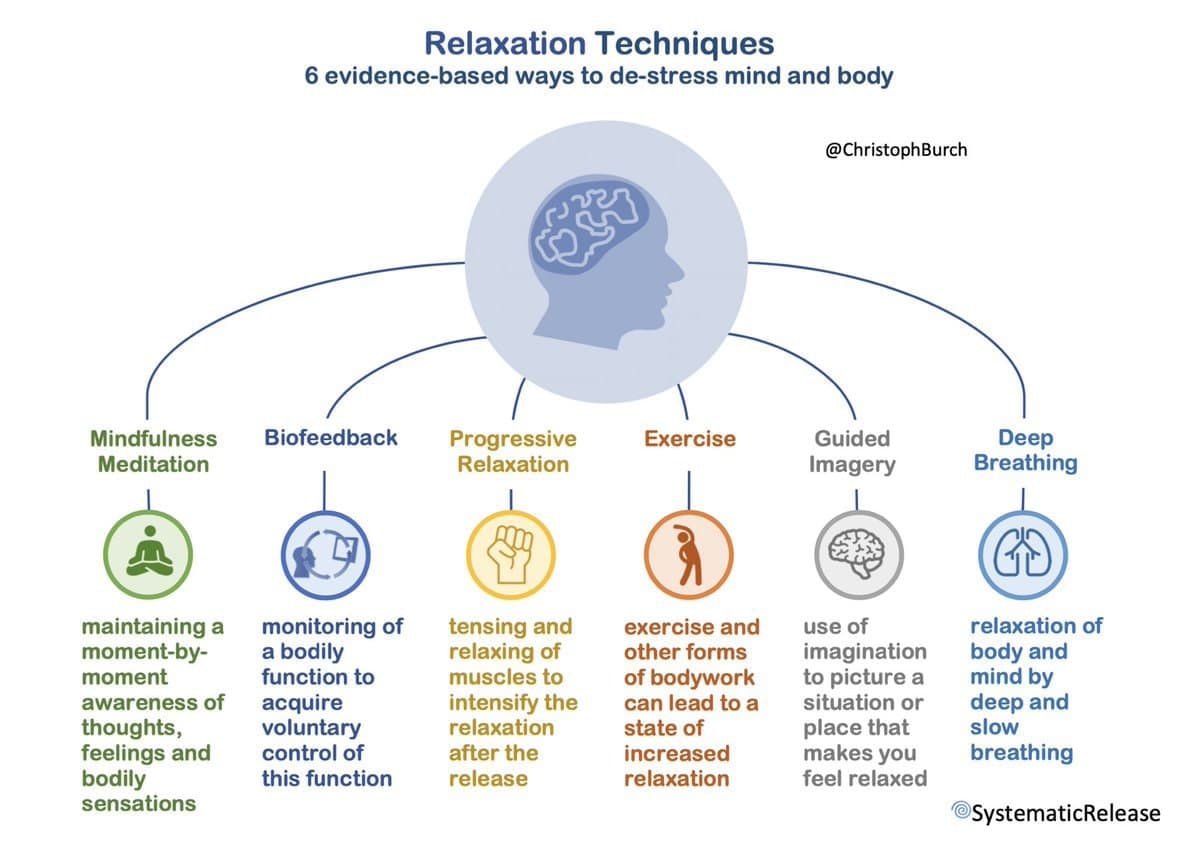

По мнению клинического психолога Кристофа Бëрча, это шесть эффективных психологических способов смягчить/нейтрализовать стресс-реакцию

Подборка постов на тему ГАМКа рецептора и его лигандов

1. Про аналептики https://t.me/Papezs_circuit/68

2. Про формирование бета-карболина на фоне высоких концентраций ацетальдегида https://t.me/Papezs_circuit/157

3. Доброкам и "бромидный" сайт ГАМКа https://t.me/Papezs_circuit/377

4. Быстрые антидепрессанты из группы ПАМов ГАМКа, синтетические аналоги нейростероидов https://t.me/Papezs_circuit/407

5. Статья Калуева, где вигабатрин и тиагабин используется как анксиолитик и антидепрессант https://t.me/Papezs_circuit/505

6. Лиганды анксиоселективных субъединиц ГАМКа и их фиаско https://t.me/Papezs_circuit/535

7. Габапентин влияет на экстрасинаптические ГАМК рецепторы https://t.me/Papezs_circuit/586

8. Различия в сродстве к субъединицам ГАМК внутри Z-драгзов https://t.me/Papezs_circuit/675

9. Про эндозепины https://t.me/Papezs_circuit/683

10. Клозапин и его метаболиты влияют ГАМК систему https://t.me/Papezs_circuit/321

11. Изменение чувствительности к бензодиазепинам https://t.me/Papezs_circuit/682

12. CVL-865 препарат для щадящей терапии эпилепсии https://t.me/Papezs_circuit/660

13. Природным источником соединений, структурно схожих с диазепамом, могут быть пасленовые https://t.me/Papezs_circuit/636

14. Управление адаптацией ГАМКа рецептора https://t.me/Papezs_circuit/170

15. Периоды адаптации к эффектам бензодиазепинов https://t.me/Papezs_circuit/260

16. Тофизопам - атипичный бензодиазепин https://t.me/Papezs_circuit/420

17. Протрагированная абстиненция после отмены бензодиазепинов https://t.me/Papezs_circuit/103

1. Про аналептики https://t.me/Papezs_circuit/68

2. Про формирование бета-карболина на фоне высоких концентраций ацетальдегида https://t.me/Papezs_circuit/157

3. Доброкам и "бромидный" сайт ГАМКа https://t.me/Papezs_circuit/377

4. Быстрые антидепрессанты из группы ПАМов ГАМКа, синтетические аналоги нейростероидов https://t.me/Papezs_circuit/407

5. Статья Калуева, где вигабатрин и тиагабин используется как анксиолитик и антидепрессант https://t.me/Papezs_circuit/505

6. Лиганды анксиоселективных субъединиц ГАМКа и их фиаско https://t.me/Papezs_circuit/535

7. Габапентин влияет на экстрасинаптические ГАМК рецепторы https://t.me/Papezs_circuit/586

8. Различия в сродстве к субъединицам ГАМК внутри Z-драгзов https://t.me/Papezs_circuit/675

9. Про эндозепины https://t.me/Papezs_circuit/683

10. Клозапин и его метаболиты влияют ГАМК систему https://t.me/Papezs_circuit/321

11. Изменение чувствительности к бензодиазепинам https://t.me/Papezs_circuit/682

12. CVL-865 препарат для щадящей терапии эпилепсии https://t.me/Papezs_circuit/660

13. Природным источником соединений, структурно схожих с диазепамом, могут быть пасленовые https://t.me/Papezs_circuit/636

14. Управление адаптацией ГАМКа рецептора https://t.me/Papezs_circuit/170

15. Периоды адаптации к эффектам бензодиазепинов https://t.me/Papezs_circuit/260

16. Тофизопам - атипичный бензодиазепин https://t.me/Papezs_circuit/420

17. Протрагированная абстиненция после отмены бензодиазепинов https://t.me/Papezs_circuit/103