Size: a a a

2018 February 12

Здесь все уроки

Всем чадам Божиям, кто избирает правый путь, ведущий к вершине Духа, с каждым шагом становится труднее идти, ибо дорога, по которой они идут, постоянно съужаясь, превращается в тропу, коя все круче и круче поднимается вверх и исчезает в заоблачные дали. Но тех, кто пойдет до конца по этому пути, несмотря на тяготы лишений, обрящет такие духовные блага, мудрость и духовную силу, о коих они даже не помышляли. Те же, кто решит пойти по вниз уходящей дороге, никогда не получат достаточно сил, чтобы вернуться к истокам, подняться в самую высь, ибо идущие вниз теряют свой разум и силы, и Пекло пред ними разверзнет свои широкие двери. А для стойких, идущих к вершинам Духа, Велес Бог врата от небес открывает, и всё многоцветие Сварги пречистой стойкий Духом себе обретает

Непонятная многим фраза «правый путь». Т.е всё привыкли слышать: «Пойти налево», а здесь – направо. Так вот раньше правый означал прямой путь. Т.е правый значить править. Заметьте, в Болгарии есть – лево, т.е пойти налево, прямо – это право, а то, что мы в современном языке называем направо это называется одесна?. Но раньше было как? направления, помните, развилка трех дорог? Дошел человек до камня и вот три дороги идут : прямой путь будет – правым, направо – одесный , налево – шуя. И заметьте, реки Шуя и Десна, левая и правая.

И заметьте, поднимаясь к вершине Духа, с каждым шагом становится труднее идти. Почему? Вверх по горе, конечно, здесь образно, но чем выше по горе, тем воздух разреженней, поэтому и труднее, и тропка всё уже и уже. Но при этом, есть и вниз уходящая дорога. Вниз легче спускаться

И заметьте, поднимаясь к вершине Духа, с каждым шагом становится труднее идти. Почему? Вверх по горе, конечно, здесь образно, но чем выше по горе, тем воздух разреженней, поэтому и труднее, и тропка всё уже и уже. Но при этом, есть и вниз уходящая дорога. Вниз легче спускаться

Если это перевести к привычным образам: вот вы после садика попали в школу. Кто–то начиает учиться и он достигает точки, из которой переходит во 2-ой класс, а оттуда движется к следующей вершине по восходящей. А кто–то не захотел учиться, и его исключили из школы, и пошел болтаться по улице, и улица его засосала. Как современные, в канализационных люках с пакетом и клеем в руках. И всё, оказались на дне, в прямом и переносном смысле, т.е на дне общества.

«Не совершают ошибок только те, кто не помышляет о совершении каких-либо деяний добрых, и не приложит руки своей к созиданию на благо Рода своего».

Вот это изречение дошло до наших дней в очень упрощенной форме: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Заметьте, «ничего не делает», а здесь сказано: «не приложит руки своей к созиданию на благо Рода своего». Т.е в первую очередь созидание на благо Рода. Потому, что будет достаток в Роду, будет достаток в Народе, будет достаток в Народе, значит, будет достаток в Державе. Будет достаток в Державе, значит, Держава будет непобедимая. А здесь, когда говорят: «Не ошибается тот, кто ничего не делает», либо он трудится, либо он тунеядец. Всё, больше как бы ничего не дано.

Вот это изречение дошло до наших дней в очень упрощенной форме: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Заметьте, «ничего не делает», а здесь сказано: «не приложит руки своей к созиданию на благо Рода своего». Т.е в первую очередь созидание на благо Рода. Потому, что будет достаток в Роду, будет достаток в Народе, будет достаток в Народе, значит, будет достаток в Державе. Будет достаток в Державе, значит, Держава будет непобедимая. А здесь, когда говорят: «Не ошибается тот, кто ничего не делает», либо он трудится, либо он тунеядец. Всё, больше как бы ничего не дано.

Под защитой Велеса...

2018 February 13

А сегодня Патриарх «Всея Руси» Кирилл, ничтоже сумнящеся, на всю страну нагло заявляет, что «славяне были варварами, зверями и людьми второго сорта». Это он говорит о тех людях, которые имели 6 видов письменности, сотни тысяч лет вели свою летопись, которую церковь же и уничтожала, имели богатейшую культуру и глубокие знания о мироздании. Хорош «духовный окормитель», ничего не скажешь! Его «Святейшество» поступило, как самый гнусный паразит, которому оказалось мало держать в невежестве народ, на котором он паразитирует, одурманив ему голову своей мракобесной религией, ему мало было отравить его беспошлинной водкой и табаком и сказочно нажиться на одураченных им людях, ему ещё захотелось их унизить и растоптать их человеческое достоинство! Печально только, что никто не подал на него в суд по знаменитой 282 статье за унижение национального достоинства всего русского народа!

Так вот. Такая же кукушечная петрушка приключилась и с ведическим праздником, который сейчас называется Масленицей. Вполне возможно, что под видом Масленицы нам скрытно навязали празднование еврейского «весёлого праздника» Пурима, ежегодно напоминающего всем о безпрецедентном, кровавом злодеянии евреев, подло вырезавших 2400 лет назад персидскую элиту, которая не сделала им ничего плохого! (В Библии об этом повествуется в книге Эсфирь).

Христианская церковь «признала» неискоренимый из памяти народной ведический праздник, но обозвала по-своему, перенесла его празднование на неделю, предшествующую Великому Посту (как раз на время празднования Пурима), и теперь под разными названиями Пурим «празднуется» во многих странах мира ничего не подозревающими людьми. Подтверждением этого служит дата этого праздника, которая почему-то оказалась «плавающей», зависящей от даты «плавающей» же христианской Пасхи, которая, в свою очередь, рассчитывается по лунному календарю. Так что не только у правоверных христиан их бог ежегодно умирает в разные дни, но и по их милости весну мы встречаем тоже в разные дни и даже, бывает, в разные месяцы.

Христианская церковь «признала» неискоренимый из памяти народной ведический праздник, но обозвала по-своему, перенесла его празднование на неделю, предшествующую Великому Посту (как раз на время празднования Пурима), и теперь под разными названиями Пурим «празднуется» во многих странах мира ничего не подозревающими людьми. Подтверждением этого служит дата этого праздника, которая почему-то оказалась «плавающей», зависящей от даты «плавающей» же христианской Пасхи, которая, в свою очередь, рассчитывается по лунному календарю. Так что не только у правоверных христиан их бог ежегодно умирает в разные дни, но и по их милости весну мы встречаем тоже в разные дни и даже, бывает, в разные месяцы.

Чтобы понадёжней закрепить «новинку» в народной памяти, к делу празднования Масленицы подключились и светские власти. В начале XVIII века Пётр I, вернее, лже-Пётр , желая во всём походить на «просвещённую» Европу, издал указ, по которому Масленица праздновалась на европейский манер по типу карнавалов с весёлыми карнавальными шествиями ряженых, кривляниями шутов, обильными пьянками и гулянками. Праздник возглавлял назначаемый на время Масленицы шутовской «Патриарх», возглавлявший «всешутейший и всепьянейший собор».

Так какой же древний ведический праздник был исковеркан на этот раз?

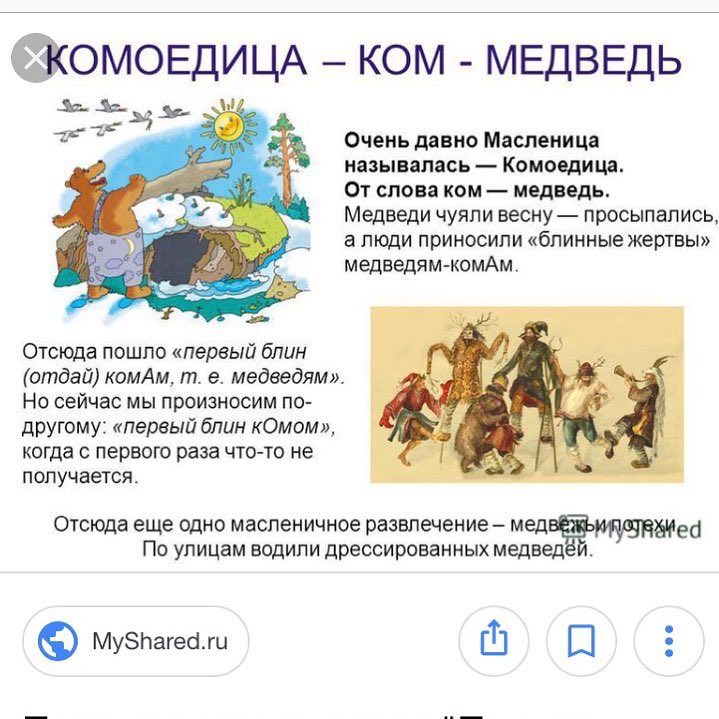

Праздник этот назывался Комоедица. Он всегда отмечался в день весеннего равноденствия – 21 марта по современному календарю, после которого день становится длиннее ночи, и пробуждается природа. Это праздник также имел и функциональное значение. Он был необходим, чтобы взбодрить и укрепить силы людей после долгой и холодной, а часто и полуголодной, зимы весельем и обильной едой перед началом напряжённых земледельческих работ, которые продолжались всё тёплое время года. Торжественный праздник встречи весны длился 2 недели – за неделю до дня весеннего равноденствия и неделю после него. И сразу за ним начинался тяжёлый интенсивный труд от восхода до заката, чтобы обеспечить себе пропитание на следующую долгую зиму, поправить или построить жильё, запастись топливом и т.д., в общем, «приготовить сани летом».

Помимо главного смысла священного праздника – встречи весны и перехода к земледельческим работам, – в этот день почитался славянский Медвежий бог: хозяину леса приносились в жертву первые выпекаемые праздничные блины, которые торжественно относили в лес. Отсюда русская пословица «Первый блин комам, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвёртый – мне». Комам, а не комом, как нас приучили говорить, то есть священным животным – медведям. Отсюда и название праздника – Комоедица.

Так какой же древний ведический праздник был исковеркан на этот раз?

Праздник этот назывался Комоедица. Он всегда отмечался в день весеннего равноденствия – 21 марта по современному календарю, после которого день становится длиннее ночи, и пробуждается природа. Это праздник также имел и функциональное значение. Он был необходим, чтобы взбодрить и укрепить силы людей после долгой и холодной, а часто и полуголодной, зимы весельем и обильной едой перед началом напряжённых земледельческих работ, которые продолжались всё тёплое время года. Торжественный праздник встречи весны длился 2 недели – за неделю до дня весеннего равноденствия и неделю после него. И сразу за ним начинался тяжёлый интенсивный труд от восхода до заката, чтобы обеспечить себе пропитание на следующую долгую зиму, поправить или построить жильё, запастись топливом и т.д., в общем, «приготовить сани летом».

Помимо главного смысла священного праздника – встречи весны и перехода к земледельческим работам, – в этот день почитался славянский Медвежий бог: хозяину леса приносились в жертву первые выпекаемые праздничные блины, которые торжественно относили в лес. Отсюда русская пословица «Первый блин комам, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвёртый – мне». Комам, а не комом, как нас приучили говорить, то есть священным животным – медведям. Отсюда и название праздника – Комоедица.