Size: a a a

2021 December 11

Записали подкаст на тему поста.

Re: Show HN: Pony – a messenger for mindful correspond...

Hello HN!

Pony is a messenger without a send button. When you're finished composing a message, instead of sending it right away, you put it in your outbox. Once a day—in the morning (5:30am), afternoon (12:00pm), or evening (6:30pm)—Pony picks up anything that's in your outbox and delivers any new messages that may have arrived. You can edit a message until it's picked up, move it into drafts, or delete it altogether.

I built Pony because email makes it hard to keep up lasting correspondences with people. I think the main reason for this is because email is dominated by "transactional" communication—time-critical messages that are tied to some particular interaction: order confirmations, password resets, etc. All of these things tend to bury interpersonal correspondence. The same goes for texting and chat platforms: they may be good for keeping in touch with people and for making plans, but messages come and go quickly and they're not really spaces designed for more thoughtful correspondence.

Pony, on the other hand, encourages thoughtful communication and acts as a barrier to anything time-sensitive. It's a highly predictable space and unless you've received a delivery, you know that when you open the app, nothing will have changed. And although Pony encourages you to take your time and not communicate reflexively, it also sets a "micro-deadline" every day, which creates structure that helps keep the correspondence going.

I've started a blog, so if you're interested in reading more: https://www.ponymessenger.com/blog/2021-11-15/humans-are-not-instant-so-why-is-all-of-our-technology. (RSS is available at https://www.ponymessenger.com/feeds/blog.xml.)

If you like this concept, please sign up and try it out! It's available for iOS, Android, and the web. This is a completely self-funded project. You can contribute inside the iOS app using In-app Purchases or in the web app using Braintree/PayPal. You can also buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/dmitryminkovsky.

dmitryminkovsky, 12 hours ago

Hello HN!

Pony is a messenger without a send button. When you're finished composing a message, instead of sending it right away, you put it in your outbox. Once a day—in the morning (5:30am), afternoon (12:00pm), or evening (6:30pm)—Pony picks up anything that's in your outbox and delivers any new messages that may have arrived. You can edit a message until it's picked up, move it into drafts, or delete it altogether.

I built Pony because email makes it hard to keep up lasting correspondences with people. I think the main reason for this is because email is dominated by "transactional" communication—time-critical messages that are tied to some particular interaction: order confirmations, password resets, etc. All of these things tend to bury interpersonal correspondence. The same goes for texting and chat platforms: they may be good for keeping in touch with people and for making plans, but messages come and go quickly and they're not really spaces designed for more thoughtful correspondence.

Pony, on the other hand, encourages thoughtful communication and acts as a barrier to anything time-sensitive. It's a highly predictable space and unless you've received a delivery, you know that when you open the app, nothing will have changed. And although Pony encourages you to take your time and not communicate reflexively, it also sets a "micro-deadline" every day, which creates structure that helps keep the correspondence going.

I've started a blog, so if you're interested in reading more: https://www.ponymessenger.com/blog/2021-11-15/humans-are-not-instant-so-why-is-all-of-our-technology. (RSS is available at https://www.ponymessenger.com/feeds/blog.xml.)

If you like this concept, please sign up and try it out! It's available for iOS, Android, and the web. This is a completely self-funded project. You can contribute inside the iOS app using In-app Purchases or in the web app using Braintree/PayPal. You can also buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/dmitryminkovsky.

dmitryminkovsky, 12 hours ago

2021 December 12

сочувствую если вы подписались чтобы читать мои текста. мои текста все в закрепе, а канал этот в основном про ссылочки на то, что мне попалось в сети

например, сегодня я подумал как прекрасно было бы загуглить «увеличение члена минздрав рф»

https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/penis-enlargement/

например, сегодня я подумал как прекрасно было бы загуглить «увеличение члена минздрав рф»

https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/penis-enlargement/

2021 December 13

2021 December 14

2021 December 15

следующий mindfulness-тренд — это Inner Emigration. если вы ненавидите свою страну и хотите уехать, то у вас два варианта: уехать физически или уехать внутри своей черепной коробки.

так вот уезд физически часто порождает больше проблем, чем решает

я уже четыре месяца не читаю медузу, а читаю “Коммерсант UK”. я знаю, какие проблемы в Британии и ассоциирую себя с ними. я вообще никак не ассоциирую себя с тем, что происходит на той земле, где я физически нахожусь сейчас

и это очень круто, потому что я не трачу ментальные ресурсы зря на митинги, оценку хрупкости местных бизнес-построек и не смотрю на пора-валить-ометр. я уже свалил, просто получаю сервисы в два раза дешевле, чем на западе

короче, мой вам совет: перестаньте думать об ипотеке, отложите рождение детей на 20 лет, перестаньте созидать и закройте уже наконец медузу. ваша улица и кафешки от вашего ЖК до метро прекрасны! а больше ничего и не нужно

напоминаю гимн нашей страны:

https://youtu.be/wh7d-g_uVMg

так вот уезд физически часто порождает больше проблем, чем решает

я уже четыре месяца не читаю медузу, а читаю “Коммерсант UK”. я знаю, какие проблемы в Британии и ассоциирую себя с ними. я вообще никак не ассоциирую себя с тем, что происходит на той земле, где я физически нахожусь сейчас

и это очень круто, потому что я не трачу ментальные ресурсы зря на митинги, оценку хрупкости местных бизнес-построек и не смотрю на пора-валить-ометр. я уже свалил, просто получаю сервисы в два раза дешевле, чем на западе

короче, мой вам совет: перестаньте думать об ипотеке, отложите рождение детей на 20 лет, перестаньте созидать и закройте уже наконец медузу. ваша улица и кафешки от вашего ЖК до метро прекрасны! а больше ничего и не нужно

напоминаю гимн нашей страны:

https://youtu.be/wh7d-g_uVMg

2021 December 16

уже три месяца занимаюсь фоно с преподом, которая понимает, что ей меня вести четыре года. поэтому мы оч много времени уделяем «технике»

у меня правда пока не сложилась ментальная модель того, что же мы делаем. она оч много времени уделяет тому, что играть нужно не пальцами, а кистью, «передавать звук из руки в руку», «плавно вести», «распределять вес», «делать трамплин», «собрать кисть», «не срывать конец лиги», «не втаптывать конец лиги», «не шатать рукой», «не наигрывать», «играть компактно», «играть не вяло»

Моя текущая модель такая: миди-симуляция фоно без педали адекватная, т е у ноты есть только время начала, сила нажатия (velocity) и длительность (т. н. штрих). В наших текстах время нажатия должно быть по ровной сетке, т е это не предмет вкуса и однозначно вытекает из нотного текста. Тут важно лишь чтобы я слышал, где я спешу, а где запаздываю.

Поэтому всё остальное время мы:

— разбираемся, какая сила нажатия и длительность подразумевается («ведешь всё к этой ноте», «акцент», «сыграй сверху», «просто перенеси кисть», «сделай замах», «подними кисть», «объедини рукой по верху/по низу», «кончиками пальцев соскреби», «не выделяй», «это единая фраза», «у фразы не может быть две вершины», «снимать одновременно с левой», «снимать на третью долю», «просто подними кисть») — это совсем неочевидно следует из нотного текста, и я только постепенно осознаю правила осознания того, где какие относительные громкости ожидаются, и где какие длительности-паузы домысливаются на самом деле

— разбираемся, как достичь извлечения нужной громкости и снятия в нужной момент каждой ноты. тут прикол видимо в том (я домысливаю), что если всё играть «пальцами», то громкость и длительность будет совсем неконтролируемо неровной, в быстром темпе и при сотом повторении не будет сходиться к идеалу, а кроме того рука будет уставать. поэтому мы стремимся всё играть кистью и используем всякие приемы, чтобы нужные относительные повышения и понижения громкости в ряде нот возникали сами собой

Короче, хочу книжку по фортепианной технике с рисунками костей, которая разбирает это на этом уровне осознанности (а не просто упражнения Ганона). Также хочу ваши мысли и истории на тему. Интересны все инструменты. (В том числе можно и хорроры травм из ДМШ, если хотите.)

у меня правда пока не сложилась ментальная модель того, что же мы делаем. она оч много времени уделяет тому, что играть нужно не пальцами, а кистью, «передавать звук из руки в руку», «плавно вести», «распределять вес», «делать трамплин», «собрать кисть», «не срывать конец лиги», «не втаптывать конец лиги», «не шатать рукой», «не наигрывать», «играть компактно», «играть не вяло»

Моя текущая модель такая: миди-симуляция фоно без педали адекватная, т е у ноты есть только время начала, сила нажатия (velocity) и длительность (т. н. штрих). В наших текстах время нажатия должно быть по ровной сетке, т е это не предмет вкуса и однозначно вытекает из нотного текста. Тут важно лишь чтобы я слышал, где я спешу, а где запаздываю.

Поэтому всё остальное время мы:

— разбираемся, какая сила нажатия и длительность подразумевается («ведешь всё к этой ноте», «акцент», «сыграй сверху», «просто перенеси кисть», «сделай замах», «подними кисть», «объедини рукой по верху/по низу», «кончиками пальцев соскреби», «не выделяй», «это единая фраза», «у фразы не может быть две вершины», «снимать одновременно с левой», «снимать на третью долю», «просто подними кисть») — это совсем неочевидно следует из нотного текста, и я только постепенно осознаю правила осознания того, где какие относительные громкости ожидаются, и где какие длительности-паузы домысливаются на самом деле

— разбираемся, как достичь извлечения нужной громкости и снятия в нужной момент каждой ноты. тут прикол видимо в том (я домысливаю), что если всё играть «пальцами», то громкость и длительность будет совсем неконтролируемо неровной, в быстром темпе и при сотом повторении не будет сходиться к идеалу, а кроме того рука будет уставать. поэтому мы стремимся всё играть кистью и используем всякие приемы, чтобы нужные относительные повышения и понижения громкости в ряде нот возникали сами собой

Короче, хочу книжку по фортепианной технике с рисунками костей, которая разбирает это на этом уровне осознанности (а не просто упражнения Ганона). Также хочу ваши мысли и истории на тему. Интересны все инструменты. (В том числе можно и хорроры травм из ДМШ, если хотите.)

Переслано от Egor Suvorov

Про игру на фортепиано и "что же мы делаем":

1. Можно сравнить то, как двигаются свои руки и руки тех, кто умеет играть. Например: https://www.youtube.com/watch?v=CgjiRcH0gAU . У меня от видео ощущение, что руки двигаются на eps туда-сюда, но при этом каким-то чудом задевают все нужные клавиши нужным образом и только их. Хорошо видно в глиссандо на 00:40 — Слава просто провёл рукой и успел в процессе нажать клавиши.

2. Смысл "постановки техники" чем-то похож на постановку техники в спорте. Если катаетесь на досках/лыжах/тягаете железо/стоите в йоге — то можете знать фразы "не надо напрягать лишнее, на просто ехать/жать/стоять". Или, например, на начальных уровнях вейкборда у меня было упражнение: полностью расслабляешься, тебя достают из воды, а ты должен не напрягаться, а просто висеть грузом, тогда почему-то будет хорошо ехать и меньше проблем с балансом. Вот это оно. Если просто пытаться нажимать на фортепиано отдельными пальцами — слишком много мышц задействуется, ничего не успеть, быстро устаёшь, всё перенапрягается, зажимается (это когда мышца напряглась и не хочет расслабляться + плохо контролируется).

3. Что же мы делаем — две вещи: а) пытаемся сделать технику (и для этого используются всякие фразы вроде "распределять вес", "собрать кисть" — пытаются хоть как-то сформулировать необходимые движения для мышц, которых мышцы сами по себе не знают); б) интерпретировать нотный текст (как "читать с выражением" или "готовить по рецепту, а не технологической карте с точной граммовкой"; отсюда фразы "передавать звук из руки в руку", "плавно вести" — это про целевое звучание). Это в целом перпендикулярные вещи, но второе проверяется только при хорошем первом.

4. Миди-симуляция весьма неадекватна. Можно посмотреть на устройство: нажали на кнопку — молоток ударил по струне. Молотком можно бить не только "с большой исходной скоростью" или "с маленькой исходной скоростью", но и вкладывать разную силу в удар. Уже как минимум не одномерная характеристика. Но это, к сожалению, можно прочувствовать только на неплохом инструменте, дефолтное цифровое фортепиано или древний "Красный октябрь" таковыми не являются. Например, можно попробовать извлечь одну и ту же ноту одной и той же громкости

5. Штрих — это не только длительность. Это ещё и, например, тип нажатия на клавишу (смотри предыдущий пункт) и микрозадержки (или их отсутствие) между нотами. Можно играть легато, когда ноты чуть ли не пересекаются. Можно стаккато, когда они нарочито отделяются и клавиша нажимается "резко" (как будто хороший кузнец молотом ударил по металлу — молот передал усилие сколько смог, а всё остальное ушло в отскок обратно, чтобы руки не мышцами поднимать, а автоматически). Можно что-то промежуточное "по умолчанию" — когда от звука нет ни ощущения "отрывистости", ни ощущения "склеенности". Длинные ноты в нотном тексте вполне могут быть стаккато: тогда получаем ту же короткую отрывистую ноту, но после которой идёт пауза до следующей ноты. Это никто записывать как ноту с паузой не будет, не прочитать, да и мелодию не демонстрирует.

6. Как домысливать, где что ожидается — можно послушать хорошие исполнения. Думаю, что преподаватель с удовольствием подскажет, кого можно слушать в каком стиле и на что обращать внимание на текущем уровне обучения. Когда играют произведение, которое разбираешь сам — диву даёшься, насколько у профессионалов действительно "передаётся звук из руки в руку" (aka "вообще не слышу, что ноты разными руками играют"), "плавно ведётся" (aka "есть ощущение, что слышу мелодию целиком, а не просто отдельные ноты), "не срывать конец лиги" (aka "нет ощущения, что мелодия должна продолжиться, а она внезапно завершилась) и так далее. Тут надо, если угодно, набить себе ухо в хорошем смысле.

7. Ещё есть тонкость, что все эти домысливания в разных стилях разные. Одни и те же ноты с одной и той же гармонией можно сыграть совершенно по-разному. Наглядный пример про "интонирование" на скрипке (опять же, в нотах не записывается): один играет как обычно, а другой концентрируется на 100% попадании в ноты: https://www.youtube.com/watch?v=cNfxNpBz-gs

1. Можно сравнить то, как двигаются свои руки и руки тех, кто умеет играть. Например: https://www.youtube.com/watch?v=CgjiRcH0gAU . У меня от видео ощущение, что руки двигаются на eps туда-сюда, но при этом каким-то чудом задевают все нужные клавиши нужным образом и только их. Хорошо видно в глиссандо на 00:40 — Слава просто провёл рукой и успел в процессе нажать клавиши.

2. Смысл "постановки техники" чем-то похож на постановку техники в спорте. Если катаетесь на досках/лыжах/тягаете железо/стоите в йоге — то можете знать фразы "не надо напрягать лишнее, на просто ехать/жать/стоять". Или, например, на начальных уровнях вейкборда у меня было упражнение: полностью расслабляешься, тебя достают из воды, а ты должен не напрягаться, а просто висеть грузом, тогда почему-то будет хорошо ехать и меньше проблем с балансом. Вот это оно. Если просто пытаться нажимать на фортепиано отдельными пальцами — слишком много мышц задействуется, ничего не успеть, быстро устаёшь, всё перенапрягается, зажимается (это когда мышца напряглась и не хочет расслабляться + плохо контролируется).

3. Что же мы делаем — две вещи: а) пытаемся сделать технику (и для этого используются всякие фразы вроде "распределять вес", "собрать кисть" — пытаются хоть как-то сформулировать необходимые движения для мышц, которых мышцы сами по себе не знают); б) интерпретировать нотный текст (как "читать с выражением" или "готовить по рецепту, а не технологической карте с точной граммовкой"; отсюда фразы "передавать звук из руки в руку", "плавно вести" — это про целевое звучание). Это в целом перпендикулярные вещи, но второе проверяется только при хорошем первом.

4. Миди-симуляция весьма неадекватна. Можно посмотреть на устройство: нажали на кнопку — молоток ударил по струне. Молотком можно бить не только "с большой исходной скоростью" или "с маленькой исходной скоростью", но и вкладывать разную силу в удар. Уже как минимум не одномерная характеристика. Но это, к сожалению, можно прочувствовать только на неплохом инструменте, дефолтное цифровое фортепиано или древний "Красный октябрь" таковыми не являются. Например, можно попробовать извлечь одну и ту же ноту одной и той же громкости

5. Штрих — это не только длительность. Это ещё и, например, тип нажатия на клавишу (смотри предыдущий пункт) и микрозадержки (или их отсутствие) между нотами. Можно играть легато, когда ноты чуть ли не пересекаются. Можно стаккато, когда они нарочито отделяются и клавиша нажимается "резко" (как будто хороший кузнец молотом ударил по металлу — молот передал усилие сколько смог, а всё остальное ушло в отскок обратно, чтобы руки не мышцами поднимать, а автоматически). Можно что-то промежуточное "по умолчанию" — когда от звука нет ни ощущения "отрывистости", ни ощущения "склеенности". Длинные ноты в нотном тексте вполне могут быть стаккато: тогда получаем ту же короткую отрывистую ноту, но после которой идёт пауза до следующей ноты. Это никто записывать как ноту с паузой не будет, не прочитать, да и мелодию не демонстрирует.

6. Как домысливать, где что ожидается — можно послушать хорошие исполнения. Думаю, что преподаватель с удовольствием подскажет, кого можно слушать в каком стиле и на что обращать внимание на текущем уровне обучения. Когда играют произведение, которое разбираешь сам — диву даёшься, насколько у профессионалов действительно "передаётся звук из руки в руку" (aka "вообще не слышу, что ноты разными руками играют"), "плавно ведётся" (aka "есть ощущение, что слышу мелодию целиком, а не просто отдельные ноты), "не срывать конец лиги" (aka "нет ощущения, что мелодия должна продолжиться, а она внезапно завершилась) и так далее. Тут надо, если угодно, набить себе ухо в хорошем смысле.

7. Ещё есть тонкость, что все эти домысливания в разных стилях разные. Одни и те же ноты с одной и той же гармонией можно сыграть совершенно по-разному. Наглядный пример про "интонирование" на скрипке (опять же, в нотах не записывается): один играет как обычно, а другой концентрируется на 100% попадании в ноты: https://www.youtube.com/watch?v=cNfxNpBz-gs

2021 December 17

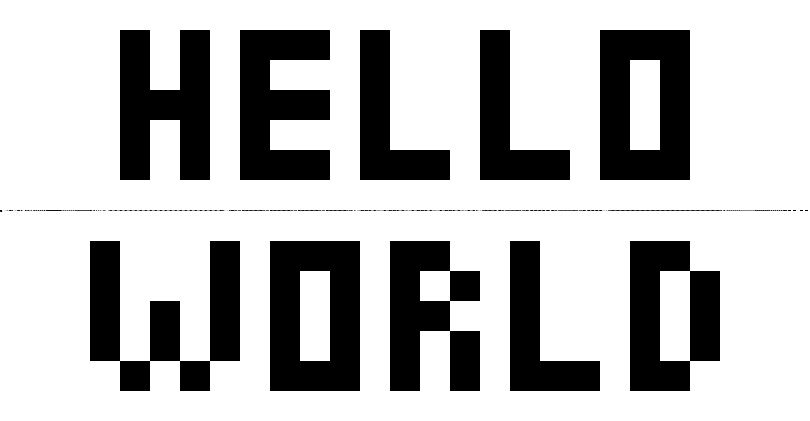

"This PNG image renders differently in Apple vs non-Apple decoders.

If you're using Apple-flavoured software, you should see "HELLO APPLE", and on all other software, you should see "HELLO WORLD".

I found this while writing my own multi-threaded PNG decoder. While pondering my design, I realised that I had an exploitable implementation bug. After learning that Apple has their own implementation of parallel-decodable PNGs, I realised that they'd made exactly the same mistake!"

https://www.da.vidbuchanan.co.uk/widgets/pngdiff/

If you're using Apple-flavoured software, you should see "HELLO APPLE", and on all other software, you should see "HELLO WORLD".

I found this while writing my own multi-threaded PNG decoder. While pondering my design, I realised that I had an exploitable implementation bug. After learning that Apple has their own implementation of parallel-decodable PNGs, I realised that they'd made exactly the same mistake!"

https://www.da.vidbuchanan.co.uk/widgets/pngdiff/

(Сегодня день добрых мемов из айти. Прям филиал профунктора.)

Эксплоиты, программки, которые превращают уязвимости в софте во что-нибудь полезное (для хакера, не для вас) - отдельный вид современного искусства. Не знаю с чем сравнить. Сборка кораблика в бутылке с помощью трехметровой линейки с завязанными глазами? Поездка на машине, от которой вы по ходу дела отломали тормоза, колесо, и пытаетесь ей управлять с помощью лома, резинки от трусов и набора цветных карандашей? Как-то так.

Гугл распотрошил экслоит израильской NSO https://bit.ly/3mabxOl и это замечательная конструкция. Люди посылают друг другу смешные анимированные гифки (хотел бы я рассказать какие гифки есть в нашем секретном партийном чате, но меня тут же забанят). iMessage хочет, чтобы они крутились вечно. Для этого в заголовке GIF нужно поправить флажок, и чтобы не портить файл iMessage делает его копию. Казалось бы, что могло пойти не так?

По ошибке вместо копирования вызывается рендеринг картинок. А он уже на расширения файлов не смотрит. И NSO под видом гифки подсовывает PDF. А внутри PDF-ки картинка JBIG2 - это такой доисторический формат графики для ксероксов. Чтобы файлы получались маленькими, то он режет картинку на кусочки, и если куски, например буква "а" достаточно похожи между собой, то он использует один глиф для всего, как типографскую литеру.

Из-за этого случались многие беды https://bit.ly/3scwDiQ Кодек мог к примеру подумать что цифра 6 достаточно похожа на цифру 8, и заменить ее везде на картинках, чтобы сэконосить место. Потому в формат добавили маски - разницу между "похожим" глифом и тем, что нужно воспроизвести. И эти исправления накладываются на глиф с помощью операций AND, OR, XOR и XNOR. То есть эта штука тьюринг-полная. Любое мыслимое вычисление можно провести с помощью этих операций.

Дальше NSO использовали целочисленное переполнение, чтобы выйти за границы буфера и эта часть напоминает бутылку и кораблик. В результате они получили два основных примитива чтение и запись в произвольные места памяти. Если бы они хотели взломать одну конкретную версию софта, то этого бы хватило, но они захотели все и сразу. Для этого нужно знать, что и куда записывать.

И из доисторического графического формата они собрали полноценный виртуальный микрокомпьютер из 70 000 вентилей (те самые маски).

Нужно еще раз все перечислить, чтобы оценить проделанную NSO работу. Вам приходит гифка, которая на самом деле пдфка, и ее по ошибке, не копируют, а пытаются прочитать, в ней доисторическая картинка в формате ксероксов, которая в результате целочисленного переполнения может писать в память, и внутри этой "картинки" семьдесят тысяч блоков логических операций, которые эмулируют небольшой компьютер, который уже находит то место в памяти, которое нужно пропатчить, чтобы убежать из песочницы.

NSO продавали эту изящную вещицу негодяям и убийцам, но то как она сделана!..

Гугл распотрошил экслоит израильской NSO https://bit.ly/3mabxOl и это замечательная конструкция. Люди посылают друг другу смешные анимированные гифки (хотел бы я рассказать какие гифки есть в нашем секретном партийном чате, но меня тут же забанят). iMessage хочет, чтобы они крутились вечно. Для этого в заголовке GIF нужно поправить флажок, и чтобы не портить файл iMessage делает его копию. Казалось бы, что могло пойти не так?

По ошибке вместо копирования вызывается рендеринг картинок. А он уже на расширения файлов не смотрит. И NSO под видом гифки подсовывает PDF. А внутри PDF-ки картинка JBIG2 - это такой доисторический формат графики для ксероксов. Чтобы файлы получались маленькими, то он режет картинку на кусочки, и если куски, например буква "а" достаточно похожи между собой, то он использует один глиф для всего, как типографскую литеру.

Из-за этого случались многие беды https://bit.ly/3scwDiQ Кодек мог к примеру подумать что цифра 6 достаточно похожа на цифру 8, и заменить ее везде на картинках, чтобы сэконосить место. Потому в формат добавили маски - разницу между "похожим" глифом и тем, что нужно воспроизвести. И эти исправления накладываются на глиф с помощью операций AND, OR, XOR и XNOR. То есть эта штука тьюринг-полная. Любое мыслимое вычисление можно провести с помощью этих операций.

Дальше NSO использовали целочисленное переполнение, чтобы выйти за границы буфера и эта часть напоминает бутылку и кораблик. В результате они получили два основных примитива чтение и запись в произвольные места памяти. Если бы они хотели взломать одну конкретную версию софта, то этого бы хватило, но они захотели все и сразу. Для этого нужно знать, что и куда записывать.

И из доисторического графического формата они собрали полноценный виртуальный микрокомпьютер из 70 000 вентилей (те самые маски).

Нужно еще раз все перечислить, чтобы оценить проделанную NSO работу. Вам приходит гифка, которая на самом деле пдфка, и ее по ошибке, не копируют, а пытаются прочитать, в ней доисторическая картинка в формате ксероксов, которая в результате целочисленного переполнения может писать в память, и внутри этой "картинки" семьдесят тысяч блоков логических операций, которые эмулируют небольшой компьютер, который уже находит то место в памяти, которое нужно пропатчить, чтобы убежать из песочницы.

NSO продавали эту изящную вещицу негодяям и убийцам, но то как она сделана!..

2021 December 18

хочу выразить недоумение тем что какие-то люди всё еще ходят в рестораны. когда в 2017 году в одном стартапе мы решали проблему удобной оплаты внутри ресторана (стартаперск. «создавали проблемы официантам и пользователям своими поделками на реакт нэйтиве»), мы реально ходили в рестики как на праздник, мы устраивали там свидания, нетворкали, пили кофе, ели ланчи. но тогда доставка работала плохо (шутка), Красильщик еще не изобрел крышечку йогурта, а мы жили за четвертым транспортным кольцом

с тех пор мы все переехали внутрь кольца первого (или улетели на остров, или улетели и вернулись), у нас классные квартиры, и когда мы красиво наряжаемся чтобы пойти в бар, мы приходим в бар, там негде сесть от этих СоГрАжДаН, мы берем пивосок и пешочком возвращаемся в наш уютный мирок. где горят свечи, висит гирлянда, музыка играет только уже на кадл-фазе (без отчислений в РАО), и никакой мужик не может нас захаррасить. и кому тогда нужна удобная оплата в ресторанах

по старой памяти я ношу наличку для чаевых, но все чаевые стали электронными, да и оставить я теперь их могу разве что таксисту (который сидит с аккаунта дяди и возит перьевую ручку чтобы убивать своих убийц) да курьеру водовоза (который мы ненавидим за серию магнитиков на все случаи жизни и за то что вода в лавке стоит тех же денег)

с тех пор мы все переехали внутрь кольца первого (или улетели на остров, или улетели и вернулись), у нас классные квартиры, и когда мы красиво наряжаемся чтобы пойти в бар, мы приходим в бар, там негде сесть от этих СоГрАжДаН, мы берем пивосок и пешочком возвращаемся в наш уютный мирок. где горят свечи, висит гирлянда, музыка играет только уже на кадл-фазе (без отчислений в РАО), и никакой мужик не может нас захаррасить. и кому тогда нужна удобная оплата в ресторанах

по старой памяти я ношу наличку для чаевых, но все чаевые стали электронными, да и оставить я теперь их могу разве что таксисту (который сидит с аккаунта дяди и возит перьевую ручку чтобы убивать своих убийц) да курьеру водовоза (который мы ненавидим за серию магнитиков на все случаи жизни и за то что вода в лавке стоит тех же денег)

мне говорят, что рестораны удобны для рабочих встреч. я помню один раз когда я был на рабочей встрече. мы с бизнес-партнером встречались с дамой-контрагентом. я не выкупил межгендерный этикет, не понял, почему они обнимаются при встрече (или какой там тактильный протокол), не проникся ценой омлета в кофемании, не начал читать все их фейсбуки, не сверстал коммерческое предложение, не отправил его и досрочно завершил карьеру битуби-кофаундера. нельзя было просто руку пожать?

в битуси ты просто можешь быть собой: конченым дрочером-додиком в толстовке который не знает как здороваться с женщиной в кофемании

(и мое счастье что наши стартапы не взлетали, а то однажды эти сотрудники начали бы собирать друг другу денег на день рождения. людей, которые так делают, надо сразу увольнять и строить на их месте бассейн)

в битуси ты просто можешь быть собой: конченым дрочером-додиком в толстовке который не знает как здороваться с женщиной в кофемании

(и мое счастье что наши стартапы не взлетали, а то однажды эти сотрудники начали бы собирать друг другу денег на день рождения. людей, которые так делают, надо сразу увольнять и строить на их месте бассейн)

2021 December 19