Size: a a a

2019 February 19

Как известно, урбанисты занимаются исключительно вопросом того, где ставить лавочки. И я не исключение.

Последние несколько месяцев я занимался изучением отношений Енисея и Красноярска. Скоро будет большой и подробный отчет, а пока - важное уранистическое открытие, сделанное в ходе этого исследования.

Как правильно ставить лавочки на набережной? Особенно если это набережная большой сибирской воды? Казалось бы, ничего сложного в этом вопросе нет. Берешь лавочку, ставишь и оппаньки. Но это не совсем так.

Когда я говорил со своими информантами о Енисее, многие из них уделяли большое внимание тому, что Большая Вода - это опыт соприкосновения с непознанным, с природной мощью и силой, с неведомым, почти космическим. Опыт этого соприкосновения во многом экзистенциальный, мистический, психоделический. Сродни наблюдением за звездами, наблюдением за огнем костра, наблюдением за полетом птиц.

Такого рода опыт, как завещали нам гуру психоделии, требует определенного setting - организации пространства, без которой этот опыт не может полноценно состояться. Это опыт исключающий суету, это медленный, завороженный опыт.

В качестве примера неправильного setting информанты часто приводили пример набережной Енисея рядом с КИЦ "Площадь Мира" и кинотеатром, где конечно поставили лавочки, но прямо между лавочками и Енисеем проложили велодорожку и тротуар. Ну т.е. вот сел ты такой получать свой мистический опыт, погружаться в особые ритмы, гул и движение Енисея а тут у тебя перед глазами ВЖУХ! велосипедист, ВЖУХ! карапуз на самокате ВЖУХ! хипстер на моноколесе. Никакой медитации, сплошная суета и парк развлечений.

Когда же мы с информантами говорили о том, а как же тогда правильно ставить лавочки на набережной Большой Воды, то в целом мы в нашем разговоре сходились в мысли, что эти лавочки должны быть прямо возле нее, но слегка на возвышении набережной. Ничего не должно отделять наблюдателя от Большой Воды, кроме почтительной дистанции.

На фотографии - правильно поставленная на набережной лавочка для медитации на Большую Воду. Правда, это не с Енисея, а с набережной Ангары в Иркутске, но с точки зрения setting - это очень правильная лавочка.

Стоит ли все лавочки на набережных Большой Воды размещать именно так? Разумеется, нет. Это отдельный жанр лавочек, требующий особых видовых характеристик пространства, обладающий очень ярко выраженным функционалом. Разумеется, на набережных могут быть и лавочки для отдыха и лавочки для общения и лавочки для влюбленных и все другие формы лавочек, привычные нам по другим общественным пространствам. Но ни на Ангаре, ни на Енисее, ни на какой другой Большой Воде нельзя пренебрегать лавочками для медитации на Бездну.

И делать их нужно правильно.

#БольшаяВода #социологиягорода #гражданскаяинженерия #яживунабошльойводе #енисейбатюшка #ЛабГи_исследования #всякаяурбанистика

Последние несколько месяцев я занимался изучением отношений Енисея и Красноярска. Скоро будет большой и подробный отчет, а пока - важное уранистическое открытие, сделанное в ходе этого исследования.

Как правильно ставить лавочки на набережной? Особенно если это набережная большой сибирской воды? Казалось бы, ничего сложного в этом вопросе нет. Берешь лавочку, ставишь и оппаньки. Но это не совсем так.

Когда я говорил со своими информантами о Енисее, многие из них уделяли большое внимание тому, что Большая Вода - это опыт соприкосновения с непознанным, с природной мощью и силой, с неведомым, почти космическим. Опыт этого соприкосновения во многом экзистенциальный, мистический, психоделический. Сродни наблюдением за звездами, наблюдением за огнем костра, наблюдением за полетом птиц.

Такого рода опыт, как завещали нам гуру психоделии, требует определенного setting - организации пространства, без которой этот опыт не может полноценно состояться. Это опыт исключающий суету, это медленный, завороженный опыт.

В качестве примера неправильного setting информанты часто приводили пример набережной Енисея рядом с КИЦ "Площадь Мира" и кинотеатром, где конечно поставили лавочки, но прямо между лавочками и Енисеем проложили велодорожку и тротуар. Ну т.е. вот сел ты такой получать свой мистический опыт, погружаться в особые ритмы, гул и движение Енисея а тут у тебя перед глазами ВЖУХ! велосипедист, ВЖУХ! карапуз на самокате ВЖУХ! хипстер на моноколесе. Никакой медитации, сплошная суета и парк развлечений.

Когда же мы с информантами говорили о том, а как же тогда правильно ставить лавочки на набережной Большой Воды, то в целом мы в нашем разговоре сходились в мысли, что эти лавочки должны быть прямо возле нее, но слегка на возвышении набережной. Ничего не должно отделять наблюдателя от Большой Воды, кроме почтительной дистанции.

На фотографии - правильно поставленная на набережной лавочка для медитации на Большую Воду. Правда, это не с Енисея, а с набережной Ангары в Иркутске, но с точки зрения setting - это очень правильная лавочка.

Стоит ли все лавочки на набережных Большой Воды размещать именно так? Разумеется, нет. Это отдельный жанр лавочек, требующий особых видовых характеристик пространства, обладающий очень ярко выраженным функционалом. Разумеется, на набережных могут быть и лавочки для отдыха и лавочки для общения и лавочки для влюбленных и все другие формы лавочек, привычные нам по другим общественным пространствам. Но ни на Ангаре, ни на Енисее, ни на какой другой Большой Воде нельзя пренебрегать лавочками для медитации на Бездну.

И делать их нужно правильно.

#БольшаяВода #социологиягорода #гражданскаяинженерия #яживунабошльойводе #енисейбатюшка #ЛабГи_исследования #всякаяурбанистика

В какой-то момент мы с коллегами шутили на тему концепции съедобного города, но абсурдистские шутки существуют именно для того, чтобы подтверждаться в реальности. В маленьком британском городке Тодморден (15 тысяч жителей) в графстве Йоркшир концепция съедобного города стала эффективной стратегией перезапуска и возрождения.

До недавних пор городок был ничем не примечателен, если не считать широко разошедшейся в СМИ истории о загадочной гибели Зигмунда Адамски. По одной из версий он стал жертвой похищения инопланетянами. В остальном же это был депрессивный городок, с увядающими бизнесом и промышленностью.

В какой-то момент Пэм Вархерст и Мэри Клиар решили, что пора что-то менять. Они провозгласили старт проекта Incredible Eadible Todmorden - Невероятный Съедобный Тодморден. Идея проекта заключается в том, что нет ничего важнее и интереснее, чем выращивать еду - именно это заставляет нас думать о себе, об окружающих, о планете и целях устойчивого развития. Еда это то, что по настоящему объединяет и связывает людей, то что движет развитием бизнеса и территорий.

Как эта идеология работала на практике? Довольно просто - началось с того, что активисты Невероятного Съедобного Тодмордена стали реализовывать небольшие проекты по созданию в общественных пространствах садов и огородов. Например, они сделали общественный огород и аквариум в местной школе, а колючие кустарники вокруг дома престарелых заменили на плодовые деревья.

Постепенно самые разные предприятия и учреждения подключались к идее Невероятного Съедобного Тодмордена. Особый энтузиазм она вызвала в местном отделении полиции. Работая с городскими планировщиками активисты ангажировали и их, что привело к тому, что городское благоустройство и озеленение стало рассматриваться через призму съедобности.

Популяризация выращивания и поедания овощей, фруктов и трав в городе пробудила интерес к местному бизнесу и местным продуктам, стимулировала развитие фермерских хозяйств и образовательных проектов для всех возрастов. Тодморден начал привлекать туристов - как гастрономических, так и идеологических, очарованных идеей.

Активисты Невероятного Съедобного Тодмордена рассказывая про свою идею говорят о важности создания съедобных общественных пространств и съедобных маршрутов по городу. И их примеру следует уже немало британских городов. Активисты уверены, что логика съедобного города помогает горожанам поддерживать свои города чистыми, ухоженными, аккуратными. А идея обмена едой делает людей внимательными друг к другу.

Гуманистический посыл идеологии съедобного города ведет к тому, что в рамках Невероятного Съедобного Тодмордена активисты проекта не только проводят различные мероприятия, связанные с овощами, как, например Праздник Урожая или детский фестиваль садоводства, но также поддерживают британскую программу Death Awareness Week, посвященную повышению осознанности в области смерти и умирания, проводят семинары по инклюзивной поддержке людей, страдающих старческой деменцией и многие другие мероприятия такого рода.

Удивительно, но Невероятный Съедобный Тодморден - абсолютно волонтерский проект. Ресурсы на воплощение концепции съедобного города в Тодмордене возникают из свободного обмена между горожанами - фактически, это то, что Вячеслав Глазычев называл "скрытые ресурсы городского развития". За счет новых социальных связей между горожанами, объединения вокруг простой и понятной идеи высвобождается невероятная энергия, которую можно направить на развитие города не ожидая ни грантов, ни субсидий, ни КСО.

Но главное, это то, что можно просто гулять по Тодмордену и есть все подряд. Это кратчайший путь к тому, чтобы убедиться в важности движения в направлении Целей устойчивого развития.

#городскиестратегии #съедобныйгород #ситифермерство #британскиеученые #ЦУР

До недавних пор городок был ничем не примечателен, если не считать широко разошедшейся в СМИ истории о загадочной гибели Зигмунда Адамски. По одной из версий он стал жертвой похищения инопланетянами. В остальном же это был депрессивный городок, с увядающими бизнесом и промышленностью.

В какой-то момент Пэм Вархерст и Мэри Клиар решили, что пора что-то менять. Они провозгласили старт проекта Incredible Eadible Todmorden - Невероятный Съедобный Тодморден. Идея проекта заключается в том, что нет ничего важнее и интереснее, чем выращивать еду - именно это заставляет нас думать о себе, об окружающих, о планете и целях устойчивого развития. Еда это то, что по настоящему объединяет и связывает людей, то что движет развитием бизнеса и территорий.

Как эта идеология работала на практике? Довольно просто - началось с того, что активисты Невероятного Съедобного Тодмордена стали реализовывать небольшие проекты по созданию в общественных пространствах садов и огородов. Например, они сделали общественный огород и аквариум в местной школе, а колючие кустарники вокруг дома престарелых заменили на плодовые деревья.

Постепенно самые разные предприятия и учреждения подключались к идее Невероятного Съедобного Тодмордена. Особый энтузиазм она вызвала в местном отделении полиции. Работая с городскими планировщиками активисты ангажировали и их, что привело к тому, что городское благоустройство и озеленение стало рассматриваться через призму съедобности.

Популяризация выращивания и поедания овощей, фруктов и трав в городе пробудила интерес к местному бизнесу и местным продуктам, стимулировала развитие фермерских хозяйств и образовательных проектов для всех возрастов. Тодморден начал привлекать туристов - как гастрономических, так и идеологических, очарованных идеей.

Активисты Невероятного Съедобного Тодмордена рассказывая про свою идею говорят о важности создания съедобных общественных пространств и съедобных маршрутов по городу. И их примеру следует уже немало британских городов. Активисты уверены, что логика съедобного города помогает горожанам поддерживать свои города чистыми, ухоженными, аккуратными. А идея обмена едой делает людей внимательными друг к другу.

Гуманистический посыл идеологии съедобного города ведет к тому, что в рамках Невероятного Съедобного Тодмордена активисты проекта не только проводят различные мероприятия, связанные с овощами, как, например Праздник Урожая или детский фестиваль садоводства, но также поддерживают британскую программу Death Awareness Week, посвященную повышению осознанности в области смерти и умирания, проводят семинары по инклюзивной поддержке людей, страдающих старческой деменцией и многие другие мероприятия такого рода.

Удивительно, но Невероятный Съедобный Тодморден - абсолютно волонтерский проект. Ресурсы на воплощение концепции съедобного города в Тодмордене возникают из свободного обмена между горожанами - фактически, это то, что Вячеслав Глазычев называл "скрытые ресурсы городского развития". За счет новых социальных связей между горожанами, объединения вокруг простой и понятной идеи высвобождается невероятная энергия, которую можно направить на развитие города не ожидая ни грантов, ни субсидий, ни КСО.

Но главное, это то, что можно просто гулять по Тодмордену и есть все подряд. Это кратчайший путь к тому, чтобы убедиться в важности движения в направлении Целей устойчивого развития.

#городскиестратегии #съедобныйгород #ситифермерство #британскиеученые #ЦУР

Потихоньку буду писать, что я думаю про Стратегию пространственного развития-2025 в её принятой намедни версии.

Соображение об СПР #1 - возобновляемые источники энергии появляются в Стратегии в контексте того, что хорошо бы их внедрять в первую очередь в труднодоступных местах. Конечно, тут есть логика, что установить ветряки или солнечные панели в отдаленном совхозе Большие Бодуны куда проще, чем тянуть и обслуживать километры кабеля от ближайшей ТЭЦ. Но есть и существенная проблема - дело в том, что наибольший выигрыш, эффект, счастье от внедрения возобновляемой энергетики получили бы большие города, типа Красноярска и Челябинска, в которых существенный вклад в и без того неблагоприятную экологическую ситуацию вносят системы генерации прошлого века.

Если бы был обозначен приоритет крупных городов для внедрения ВИЭ, то соотношение input-output было бы значительно выше за счет множественности эффектов

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

Соображение об СПР #1 - возобновляемые источники энергии появляются в Стратегии в контексте того, что хорошо бы их внедрять в первую очередь в труднодоступных местах. Конечно, тут есть логика, что установить ветряки или солнечные панели в отдаленном совхозе Большие Бодуны куда проще, чем тянуть и обслуживать километры кабеля от ближайшей ТЭЦ. Но есть и существенная проблема - дело в том, что наибольший выигрыш, эффект, счастье от внедрения возобновляемой энергетики получили бы большие города, типа Красноярска и Челябинска, в которых существенный вклад в и без того неблагоприятную экологическую ситуацию вносят системы генерации прошлого века.

Если бы был обозначен приоритет крупных городов для внедрения ВИЭ, то соотношение input-output было бы значительно выше за счет множественности эффектов

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

Соображение про СПР #2 - в Стратегии пространственного развития 2025 Сибирь упоминается сугубо в контексте развития трубопроводного транспорта. А Красноярск так вообще только в контексте того, что он входит в Ангаро-Енисейский макрорегион. Обидно.

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

Соображение про СПР#3 - в Стартегии пространственного развития 2025 есть такая штука как территории геостратегического приоритета, типа пограничные зоны, которые нужно развивать, чтобы поддерживать территориальную целостность России. Так вот, в большинстве из них стратегической целью является обеспечение уровня жизни и экономического роста как в среднем или выше по России. А вот Калининград тут отличается - стратегическая цель в том, чтобы обеспечить там уровень жизни и экономический рост как в среднем или выше среднего по прилегающим к нему странам Европейского Союза. Зависть.

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

Соображение о СПР #4 - больше всего в российских стратегиях я ценю неиссякаемый оптимизм. Разработчики Стратегии пространственного развития-2025 заложили в нее два сценария развития событий - хороший и инерционный. Т.е. либо все будет очень хорошо, либо как сейчас. Разумеется, никакого негативного сценария не подразумевается и никаких рисков у нас на горизонте не маячит.

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

Соображение о СПР#5 - разработчики Стратегии пространственного развития 2025 к сожалению не знают понятия "сжатие", в их лексиконе есть только понятие "рост". А это очень серьезная проблема, потому как различная экономика, различные производственные отношения, различные политические системы обладают различными пространственными особенностями, а значит, никак невозможно обеспечить непрерывный рост повсеместно на всей территории Российской Федерации - какие-то территории уже явно не так востребованы (а может быть и никогда не будут) как в советский период потому как изменились производственные цепочки, структура экономики, где-то что-то иссякло, что-то закрылось, денежные потоки изменили русло. В Воркуте например. Ну и зачем в Воркуте планировать рост? Нужно наоборот, обеспечить комфортное сжатие. Впрочем, я уже жаловался на неиссякаемый оптимизм разработчиков.

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

Недавно путешествуя на Аршан наконец-то смог обстоятельно прочитать сборник немецкой социологии города "Собственная логика городов". Понял, что зря так долго откладывал знакомство с этой школой мысли, потому как пока откладывал - придумал вместе с Сергей Царев (Sergey Tsarev) почти то же самое, только в проектном залоге.

Но обо всем по порядку.

В книжке собраны статьи по мотивам конференции немецких социологов города, которые собрались не просто так потешиться академической мобильностью с последующими публикациями, но обсудить архиважный вопрос. Вопрос заключался в том, что немецкая социология города, ожив после падения Третьего Рейха, бросила все свои силы на решение практических задач градостроительства. Что не удивительно, поскольку благодаря войскам СССР и Союзников практических задач было очень много. И за всем этим немецкая социология города изрядно потеряла свои позиции в области теории, хотя и наработала фантастически серьезный методологический аппарат, инструментарий и объем данных.

Так вот, немецкие социологи города задумались о теории, при этом, совершенно в духе нашего времени, решили, что свою теорию нужно вести от Роберта Парка и Георга Зиммеля, потому как в начале XX века в социологии города все было так хорошо, пока не пришел Эмиль Дюркгейм. И я очень хорошо понимаю этот заход, потому как любой городской исследователь-практик вам скажет, что экосистемный подход хорошо стыкуется с проектной работой, а натянуть социологию социального на проектирование та еще задачка.

Но немцы пошли еще дальше и выдвинули очень крутой тезис, который вертится на языке и у российских урбанистов. Вместо того чтобы спрашивать "С какого ты района?" урбанисты обычно спрашивают "А какое у вас определение города?". Проще говоря, они задались вопросом - а как же так урбанистика (да, для немцев урбанистика и социология города это синонимы) описывает разного рода городские процессы столько лет обходя четкое определение объекта исследования?

Но это не просто камень в огород социологии города, от которой немцы хотят отмежеваться, это начало их ключевого тезиса, который заключается в том, что нет никаких "городов вообще" и никакой "социологии города вообще". Бывают конкретные города и бывает социология конкретного города. Потому как бездомные в Москве и бездомные в Лос-Анджелесе хоть и похожи на первый взгляд, но изучение бездомных в Москве ничего не скажет нам о городских процессах в Лос-Анджелесе. Стало быть, у каждого города есть собственная логика.

Это вовсе не значит, что каждый город - сингулярный объект и социолог города Красноярска ничего не может знать о городских процессах Йоханнесбурга. И вовсе не значит, что нельзя сравнивать Грайворон и Винкантон. Наоборот, сравнивать можно и нужно, потому как через сравнение мы приближаемся к пониманию собственной логики изучаемого города. Изучая взаимодействие Красноярска и Енисея важно понять чем это взаимодействие отличается от взаимодействия Кызыла и Енисея, Абакана и Енисея.

Но не только в сравнении мы понимаем город, считают немцы. И совсем уйти от того, чтобы дать определение города мы не можем, потому как с тем, чтобы изучать собственную логику города нужно как-то обозначить границы изучаемого объекта, обладающего этой собственной логикой. Поэтому немцы очень осторожно говорят, что город это такая территория, которая может помыслить себя, описать собственные границы и сформулировать свое стратегическое видение. Т.е. ответить на вопрос кто мы, где мы и куда движемся. И ровно через взаимное проникновение глобальных процессов и ответов на эти вопросы возникает собственная логика конкретного города.

Которую и надо изучать социологам конкретных городов.

#социологиягорода #всякаяурбанистика #городскиетеории #охужэтинемцы #городскиестратегии

Но обо всем по порядку.

В книжке собраны статьи по мотивам конференции немецких социологов города, которые собрались не просто так потешиться академической мобильностью с последующими публикациями, но обсудить архиважный вопрос. Вопрос заключался в том, что немецкая социология города, ожив после падения Третьего Рейха, бросила все свои силы на решение практических задач градостроительства. Что не удивительно, поскольку благодаря войскам СССР и Союзников практических задач было очень много. И за всем этим немецкая социология города изрядно потеряла свои позиции в области теории, хотя и наработала фантастически серьезный методологический аппарат, инструментарий и объем данных.

Так вот, немецкие социологи города задумались о теории, при этом, совершенно в духе нашего времени, решили, что свою теорию нужно вести от Роберта Парка и Георга Зиммеля, потому как в начале XX века в социологии города все было так хорошо, пока не пришел Эмиль Дюркгейм. И я очень хорошо понимаю этот заход, потому как любой городской исследователь-практик вам скажет, что экосистемный подход хорошо стыкуется с проектной работой, а натянуть социологию социального на проектирование та еще задачка.

Но немцы пошли еще дальше и выдвинули очень крутой тезис, который вертится на языке и у российских урбанистов. Вместо того чтобы спрашивать "С какого ты района?" урбанисты обычно спрашивают "А какое у вас определение города?". Проще говоря, они задались вопросом - а как же так урбанистика (да, для немцев урбанистика и социология города это синонимы) описывает разного рода городские процессы столько лет обходя четкое определение объекта исследования?

Но это не просто камень в огород социологии города, от которой немцы хотят отмежеваться, это начало их ключевого тезиса, который заключается в том, что нет никаких "городов вообще" и никакой "социологии города вообще". Бывают конкретные города и бывает социология конкретного города. Потому как бездомные в Москве и бездомные в Лос-Анджелесе хоть и похожи на первый взгляд, но изучение бездомных в Москве ничего не скажет нам о городских процессах в Лос-Анджелесе. Стало быть, у каждого города есть собственная логика.

Это вовсе не значит, что каждый город - сингулярный объект и социолог города Красноярска ничего не может знать о городских процессах Йоханнесбурга. И вовсе не значит, что нельзя сравнивать Грайворон и Винкантон. Наоборот, сравнивать можно и нужно, потому как через сравнение мы приближаемся к пониманию собственной логики изучаемого города. Изучая взаимодействие Красноярска и Енисея важно понять чем это взаимодействие отличается от взаимодействия Кызыла и Енисея, Абакана и Енисея.

Но не только в сравнении мы понимаем город, считают немцы. И совсем уйти от того, чтобы дать определение города мы не можем, потому как с тем, чтобы изучать собственную логику города нужно как-то обозначить границы изучаемого объекта, обладающего этой собственной логикой. Поэтому немцы очень осторожно говорят, что город это такая территория, которая может помыслить себя, описать собственные границы и сформулировать свое стратегическое видение. Т.е. ответить на вопрос кто мы, где мы и куда движемся. И ровно через взаимное проникновение глобальных процессов и ответов на эти вопросы возникает собственная логика конкретного города.

Которую и надо изучать социологам конкретных городов.

#социологиягорода #всякаяурбанистика #городскиетеории #охужэтинемцы #городскиестратегии

Соображение об СПР#6 - примерно половину Стратегии пространственного развития-2025 составляет перечисление экономической специализации регионов. Разумеется, по великому и ужасному ОКВЭД - классификатору типов экономической деятельности. Сколько я ни сталкивался с этим классификатором, столько я грустно смеялся. Например среди профессий в классификаторе есть багермейстер, багермейстер-капитан и багермейстер-наставник. Но нет социолога. Потому как социолог это не профессия, а должность. Но это я отвлекся. Впрочем, мое отвлечение хорошо иллюстрирует то, насколько ОКВЭД отображает реальность экономической деятельности.

Помню еще был сюжет, когда под руководством Александра Высоковского мы с коллегами изучали подмосковный город Мытищи. Согласно картографированию предприятий города Мытищи с дифференциацией по кодам ОКВЭД получалось, что Мытищи это невероятно технологический и инновационный наукоград. Дальше я как социолог прошелся по этим предприятиям глубинной Кремниевой Долины. Стоит ли говорить, что в той малой части предприятий, которые вели реальную деятельность (а не просто зарегистрированы для отмывочных дел и серых схем с высокотехнологичными кодами ОКВЭД) имелись эти самые высокотехнологичные коды ОКВЭД "на всякий случай". Ну вдруг мало ли пригодятся. В реальности хай-тек, наука и инновации были представлены примерно десятком предприятий.

Мораль тут простая - ОКВЭД имеет смысл оставить в том виде,в котором он есть сейчас. Отменять его преступно. Подобно тому, как было бы преступно закрыть передачу «Юмор! Юмор!! Юмор!!!». Но использовать этот инструмент для стратегического планирования чего-либо - крайне опрометчиво.

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

Помню еще был сюжет, когда под руководством Александра Высоковского мы с коллегами изучали подмосковный город Мытищи. Согласно картографированию предприятий города Мытищи с дифференциацией по кодам ОКВЭД получалось, что Мытищи это невероятно технологический и инновационный наукоград. Дальше я как социолог прошелся по этим предприятиям глубинной Кремниевой Долины. Стоит ли говорить, что в той малой части предприятий, которые вели реальную деятельность (а не просто зарегистрированы для отмывочных дел и серых схем с высокотехнологичными кодами ОКВЭД) имелись эти самые высокотехнологичные коды ОКВЭД "на всякий случай". Ну вдруг мало ли пригодятся. В реальности хай-тек, наука и инновации были представлены примерно десятком предприятий.

Мораль тут простая - ОКВЭД имеет смысл оставить в том виде,в котором он есть сейчас. Отменять его преступно. Подобно тому, как было бы преступно закрыть передачу «Юмор! Юмор!! Юмор!!!». Но использовать этот инструмент для стратегического планирования чего-либо - крайне опрометчиво.

#СПР2025 #всякаяурбанистика #ЦУР #развитиетерриторий

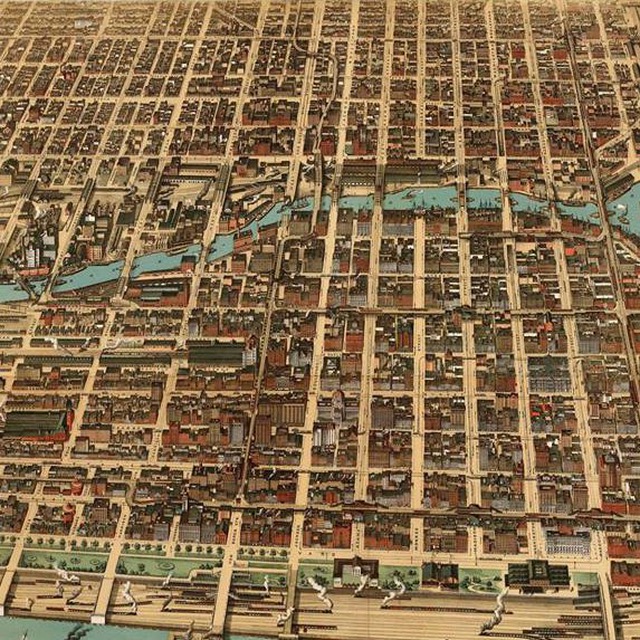

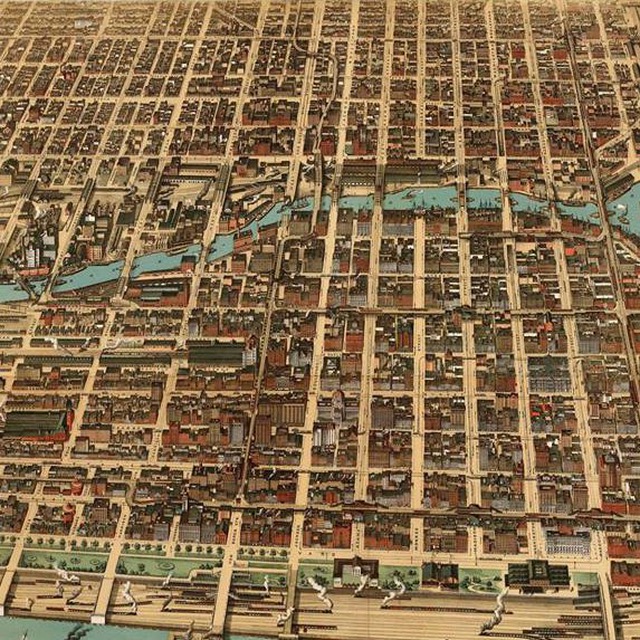

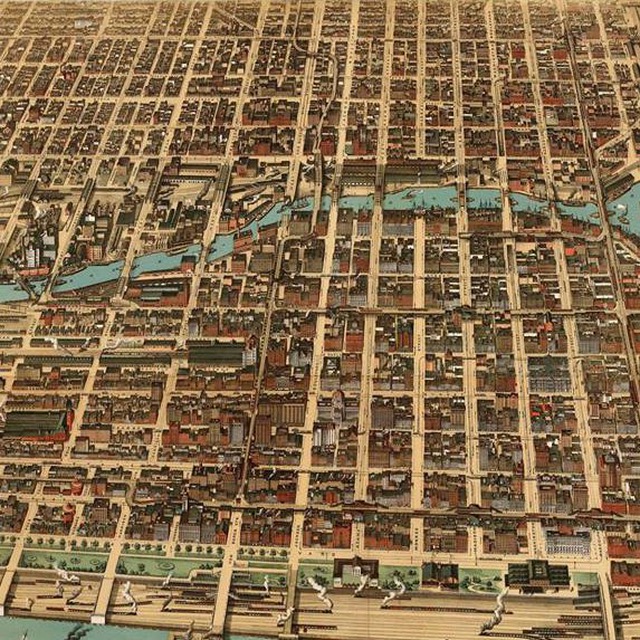

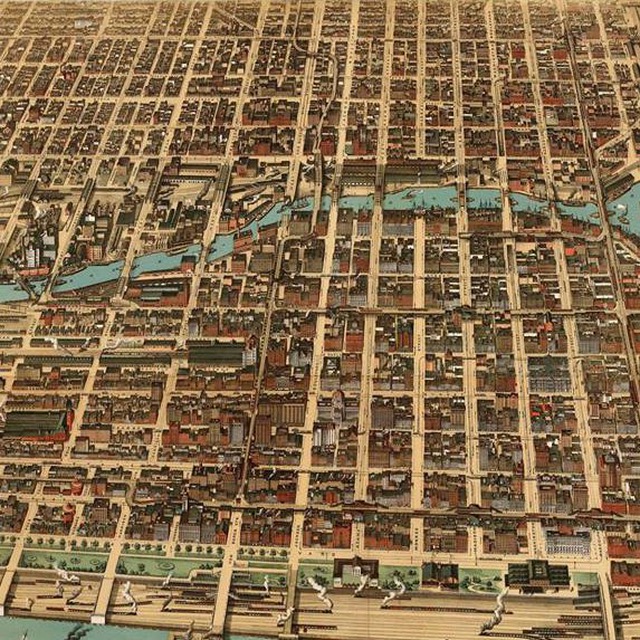

Любовь к бинарным оппозициям хороша для поэзии, митингов и составления тестов "Какая ты кошка?", но в области урбанистики она до добра не доводит.

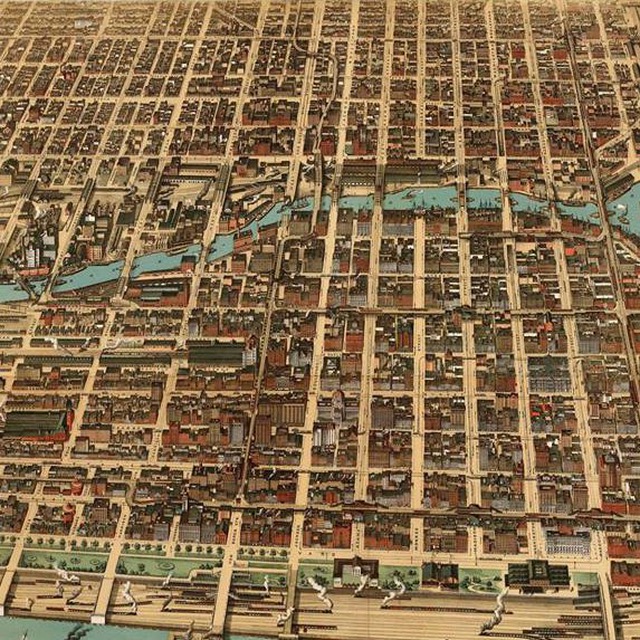

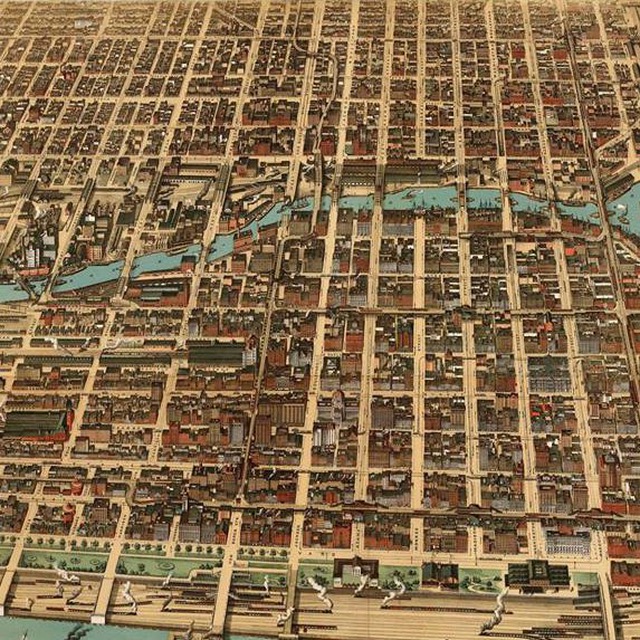

Сколько в России существует публичная дискуссия о городах, столько ведется довольно увлекательная баталия "квартальная застройка vs микрорайонная". При этом как микрорайонная застройка это априори ад, совок и силы зла, так квартальная застройка это урбанистика, гармония и как в Европе. В каком-то смысле баталия ведется урбанистами в одни ворота, потому как у микрорайонной застройки в публичном поле нет адвоката. Я думаю зря.

Какое-то время я был на стороне проповедников квартальной застройки, однако вдумчивые дискуссии с Александр Пищальников (Alexander Pishalnikov) о нашем опыте жизни в Старом Тропарево убедили меня в том, что не всё так однозначно. Еще более в неоднозначности этого я убедился когда начал изучать зарубежную дискуссию о типах планировки. Поэтому начну сразу с вывода, к которому я пришел - нет такого, что квартальная застройка лучше микрорайонной или наоборот, но бывают как хорошо спланированные микрорайоны так и убогие кварталы и наоборот. Разумеется, принцип организации городского пространства играет важную роль во множестве городских процессов и практик, но эта множественность как раз таки и намекает на то, что единственно верного элемента расселения быть не может.

Какие аргументы в этой дискуссии характерны для России?

Первый аргумент эстетический - дескать микрорайоны это некрасиво, это плохая архитектура, это говнобетон, это уныние и кошмар. Очевидно, что это аргумент не про микрорайонный принцип организации пространства. В том же Старом Тропарево, в Красноярске, в Казани, в моих любимых Кимрах можно наблюдать очень хорошую архитектуру многоэтажных домов свободной планировки. Микрорайоны тут не причем, это вопрос к культуре строителей и силе архитектурных сообществ.

Второй аргумент - микрорайонная среда психологически некомфортна, она несоразмерна человеку, а вот в кварталах самое оно. Тут сразу два разочарования - во-первых все небоскребы Манехэттена расположены как раз в идеальной голландской решетке кварталов, а во-вторых в микрорайонах с хорошо организованными пространствами и развитым озеленением (как в Старом Тропарево) дворы-парки с деревьями до 9ого этажа создают прекрасную соразмерную человеку среду. Как в лесу или в доме отдыха. Не уверен, что это менее комфортная среда нежели бурлящие улицы памяти Джейн Джекобс.

Третий аргумент - микрорайоны плохи для бизнеса, потому как создают слабые потоки и не получается активного уличного фронта, уличных кафе и маленьких магазинчиков с витринами. Это частично верный аргумент, действительно микрорайоны не могут капитализироваться за счет уличного фронта. В виду отсутствия в микрорайоне улиц это логично. Однако, было бы не верно полагать, что торговая улица под открытым небом это единственный возможный сценарий для городской экономики. Микрорайонные сценарии бизнеса требуют как внимания планировщика (создание коммерческих пространств в узловых точках микрорайона), так и искусства антрепренеров по настройке своего бизнеса для в первую очередь локальной аудитории.

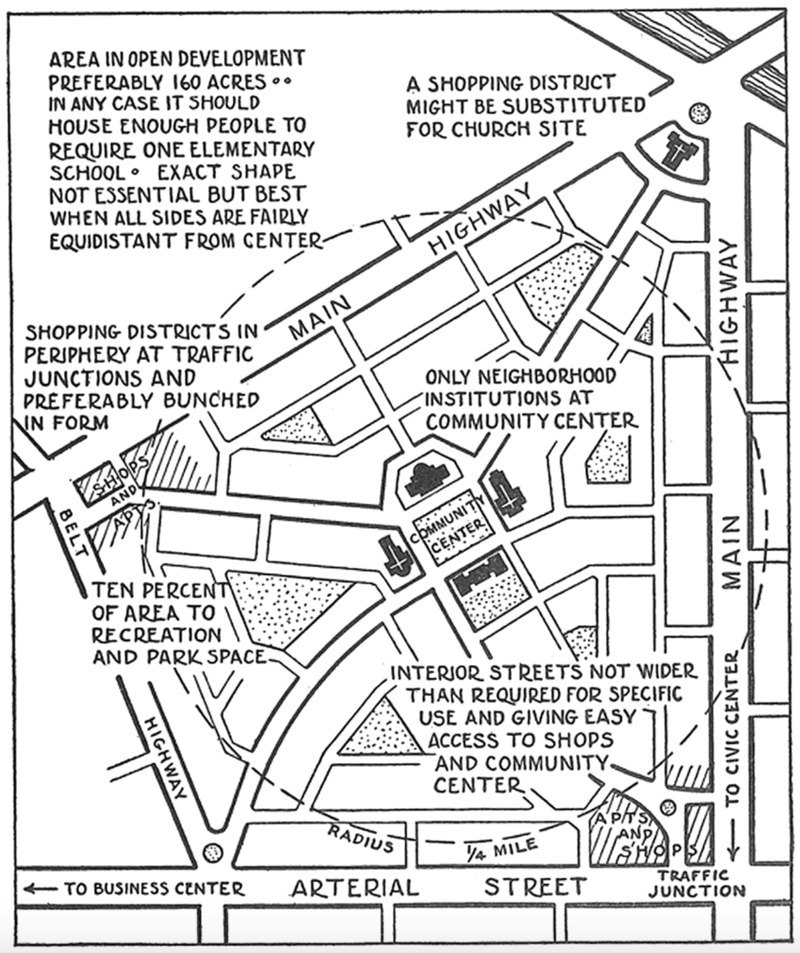

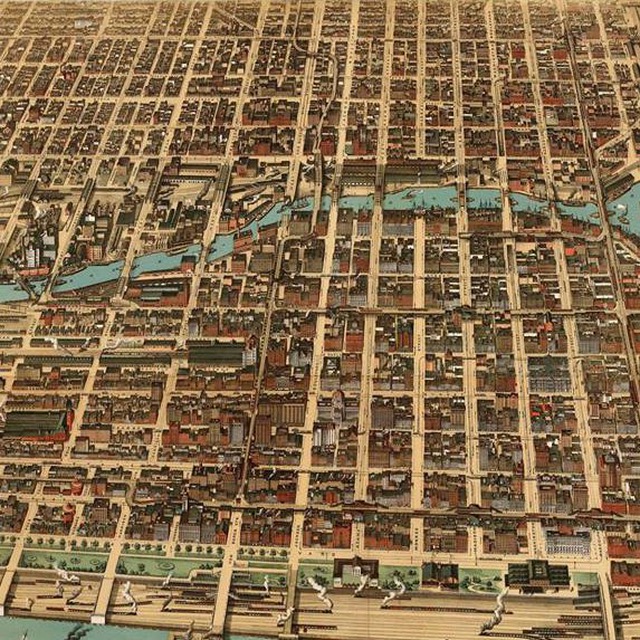

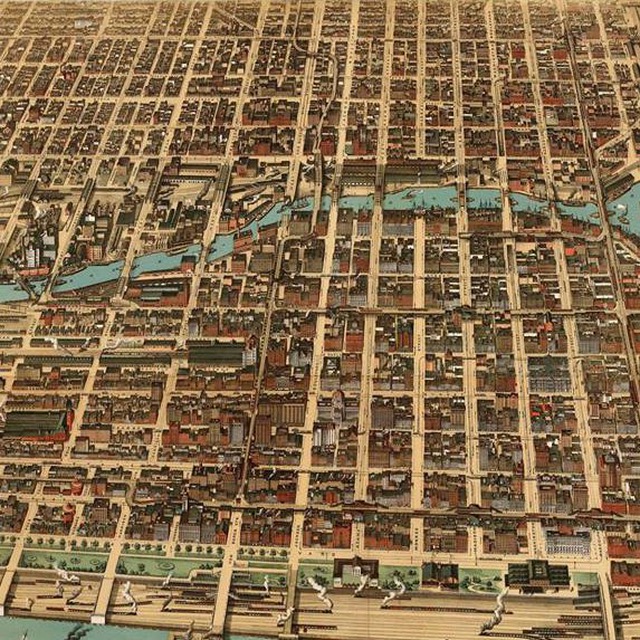

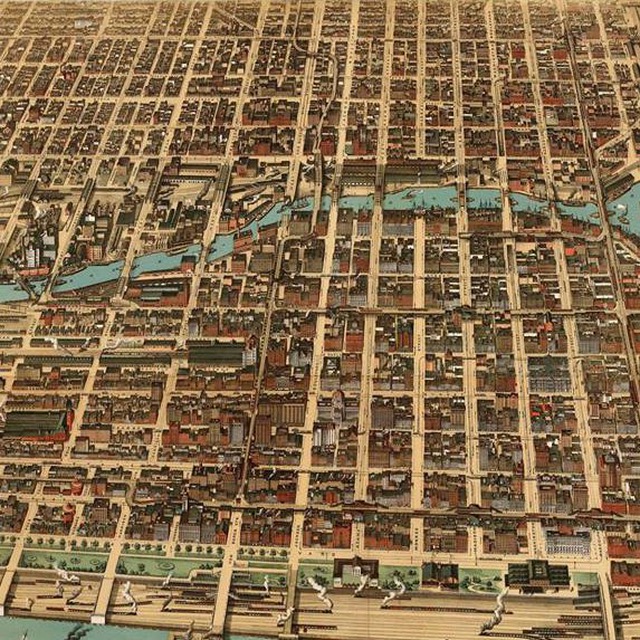

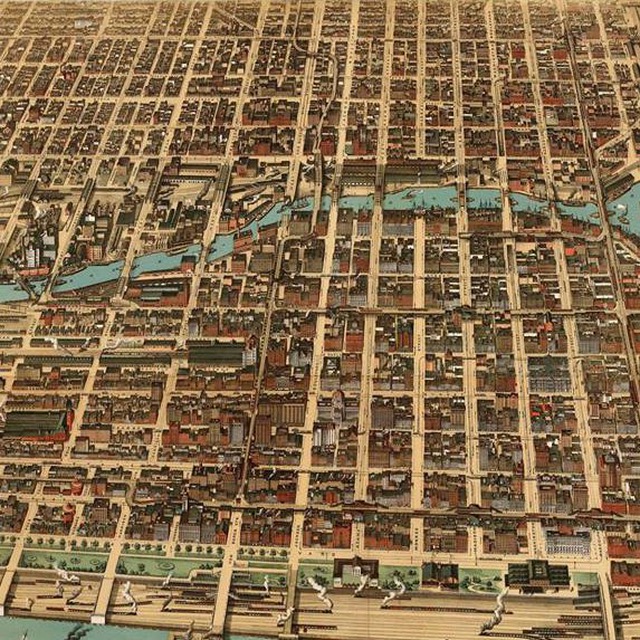

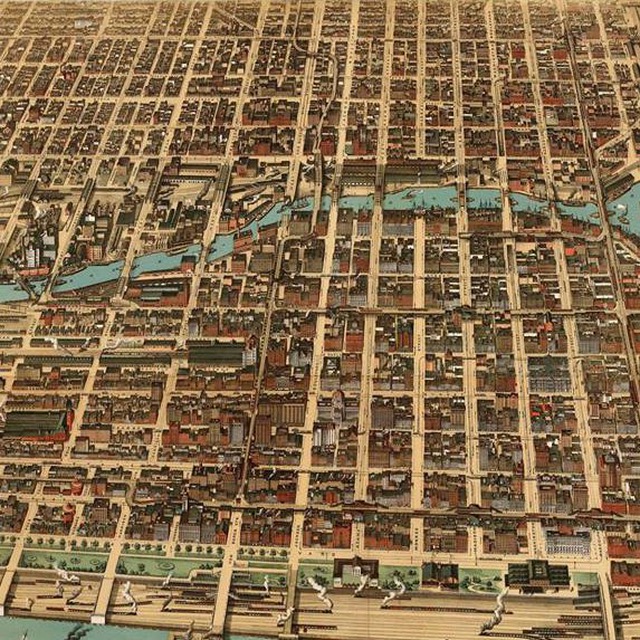

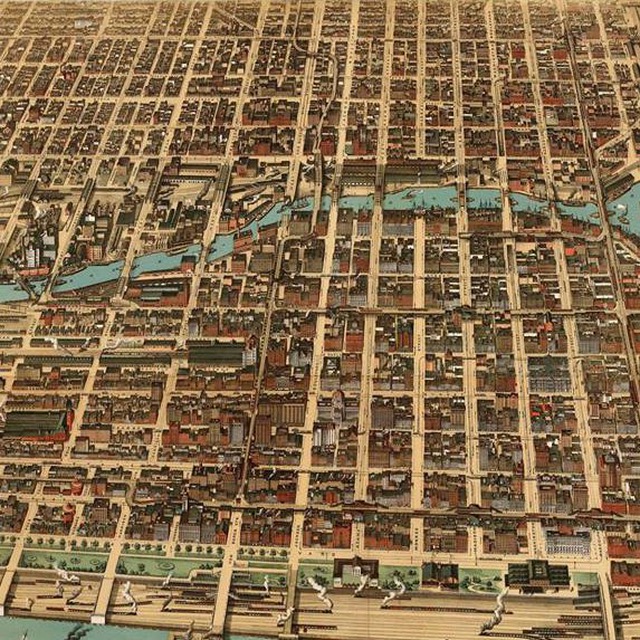

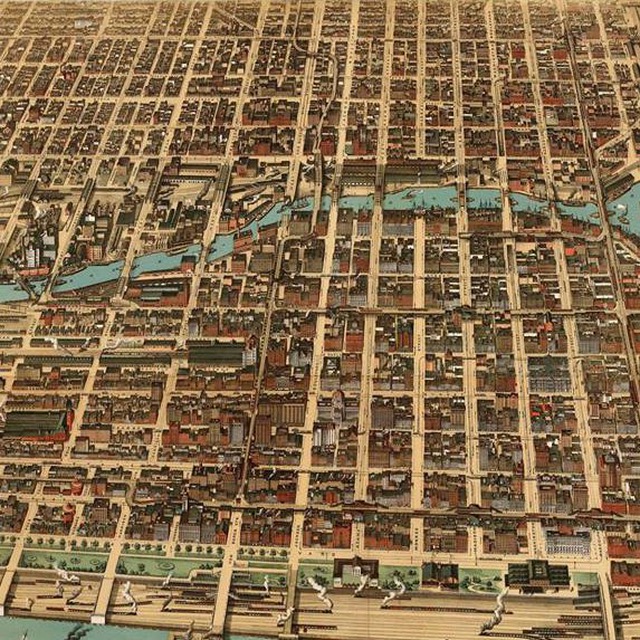

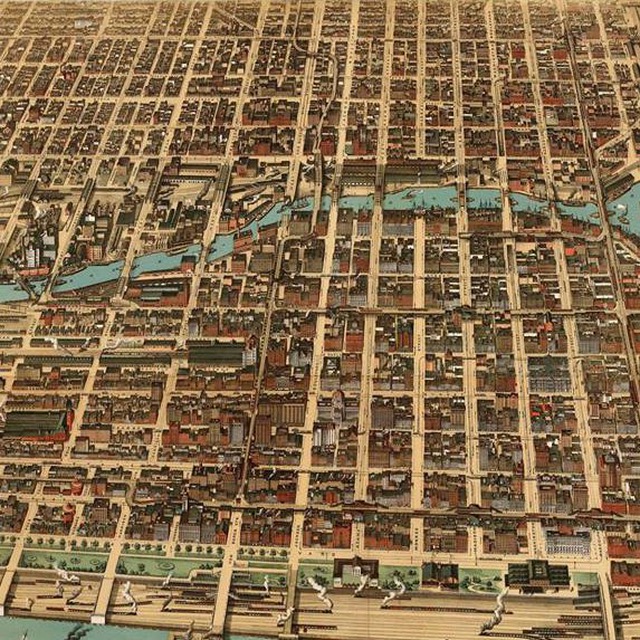

Четвертый аргумент - во всем мире микрорайоны сносят и давно не строят, а мы как идиоты продолжаем их строить. Это в корне не верный аргумент, базирующийся на "Легенде о Прюитт-Айгоу",вульгарно понятых текстах Джейн Джекобс и искаженных отголосках западной дискуссии о принципах планировки. В чем тут дело? Так вышло, что микрорайоны придумал в тридцатые годы Кларенс Перри, который, будучи критиком Больших Городов хотел за счет планировки создать такую форму жилой застройки, которая бы поддерживала распадающиеся под натиском урбанизации городские сообщества. И ему это удалось. Действительно сообщества поддерживались, но именно поэтому на микрорайоны Перри набросились леваки, которые увидели в этом инструмент расовой и этнической сегрегации.

Сколько в России существует публичная дискуссия о городах, столько ведется довольно увлекательная баталия "квартальная застройка vs микрорайонная". При этом как микрорайонная застройка это априори ад, совок и силы зла, так квартальная застройка это урбанистика, гармония и как в Европе. В каком-то смысле баталия ведется урбанистами в одни ворота, потому как у микрорайонной застройки в публичном поле нет адвоката. Я думаю зря.

Какое-то время я был на стороне проповедников квартальной застройки, однако вдумчивые дискуссии с Александр Пищальников (Alexander Pishalnikov) о нашем опыте жизни в Старом Тропарево убедили меня в том, что не всё так однозначно. Еще более в неоднозначности этого я убедился когда начал изучать зарубежную дискуссию о типах планировки. Поэтому начну сразу с вывода, к которому я пришел - нет такого, что квартальная застройка лучше микрорайонной или наоборот, но бывают как хорошо спланированные микрорайоны так и убогие кварталы и наоборот. Разумеется, принцип организации городского пространства играет важную роль во множестве городских процессов и практик, но эта множественность как раз таки и намекает на то, что единственно верного элемента расселения быть не может.

Какие аргументы в этой дискуссии характерны для России?

Первый аргумент эстетический - дескать микрорайоны это некрасиво, это плохая архитектура, это говнобетон, это уныние и кошмар. Очевидно, что это аргумент не про микрорайонный принцип организации пространства. В том же Старом Тропарево, в Красноярске, в Казани, в моих любимых Кимрах можно наблюдать очень хорошую архитектуру многоэтажных домов свободной планировки. Микрорайоны тут не причем, это вопрос к культуре строителей и силе архитектурных сообществ.

Второй аргумент - микрорайонная среда психологически некомфортна, она несоразмерна человеку, а вот в кварталах самое оно. Тут сразу два разочарования - во-первых все небоскребы Манехэттена расположены как раз в идеальной голландской решетке кварталов, а во-вторых в микрорайонах с хорошо организованными пространствами и развитым озеленением (как в Старом Тропарево) дворы-парки с деревьями до 9ого этажа создают прекрасную соразмерную человеку среду. Как в лесу или в доме отдыха. Не уверен, что это менее комфортная среда нежели бурлящие улицы памяти Джейн Джекобс.

Третий аргумент - микрорайоны плохи для бизнеса, потому как создают слабые потоки и не получается активного уличного фронта, уличных кафе и маленьких магазинчиков с витринами. Это частично верный аргумент, действительно микрорайоны не могут капитализироваться за счет уличного фронта. В виду отсутствия в микрорайоне улиц это логично. Однако, было бы не верно полагать, что торговая улица под открытым небом это единственный возможный сценарий для городской экономики. Микрорайонные сценарии бизнеса требуют как внимания планировщика (создание коммерческих пространств в узловых точках микрорайона), так и искусства антрепренеров по настройке своего бизнеса для в первую очередь локальной аудитории.

Четвертый аргумент - во всем мире микрорайоны сносят и давно не строят, а мы как идиоты продолжаем их строить. Это в корне не верный аргумент, базирующийся на "Легенде о Прюитт-Айгоу",вульгарно понятых текстах Джейн Джекобс и искаженных отголосках западной дискуссии о принципах планировки. В чем тут дело? Так вышло, что микрорайоны придумал в тридцатые годы Кларенс Перри, который, будучи критиком Больших Городов хотел за счет планировки создать такую форму жилой застройки, которая бы поддерживала распадающиеся под натиском урбанизации городские сообщества. И ему это удалось. Действительно сообщества поддерживались, но именно поэтому на микрорайоны Перри набросились леваки, которые увидели в этом инструмент расовой и этнической сегрегации.

Вообще говоря, разговор о принципах застройки в Америке и, в меньшей степени, в Европе, весь двадцатый век велся преимущественно вокруг вопросов сегрегации и социальной интеграции. Когда мы, вслед за популярными урбанистами, заявляем,что "Этот микрорайон станет гетто!", мы сами того не подозревая думаем на языке, продолжения которого сами не знаем. По разным причинам (их я думаю нам скоро поведает Evgeni Varshaver) российская урбанистика была счастливо избавлена что в XX веке, что в XXI век от разговоров о расах и этничности. А для Америки это был один из центральных разговоров - и в контексте жилья, и в контексте транспорта, и в контексте общественных пространств. Отсюда - огромный массив западной критики микрорайонов, закрепляющих сегрегацию территориальных сообществ. Закрепляющих компактное проживание белых с белыми, черных с черными, протестантов с протестантами, католиков с католиками, богатых с богатыми, бедных с бедными. Такой вопрос никогда не стоял у нас на повестке, однако мы подхватили негативный настрой. А вместе с ним слово "гетто", но не в качестве научного термина, но в качестве ругательства, которым мы называем районы, которые нам не нравятся эстетически.

Если посмотреть на то, что строится в Европе и Америке, то можно заметить,что строится все что угодно. И кварталы, и микрорайоны, и всё что только можно придумать. Предательские урбанисты из Барселоны даже придумали объединять кварталы в суперкварталы, убирая улицы внутри и получая... ну да, правильно, микрорайоны.

Под разные цели и задачи, экономические, земельные, имущественные отношения, социальные группы и формируется различная городская среда. Поэтому спор о том, что лучше - кварталы и микрорайоны - примерно так же бессмысленен, как и спор о том кто красивей - Мерлин Монро или Чак Берри? Нужно обсуждать не умозрительное ультимативное планировочное решение для всех городов, но развивать методологию и механизмы принятия конкретных хороших решений для конкретных участков конкретных городов.

#всякаяурбанистика #урбанистикагородаинноваций #кварталобесие #ЛабГи_разъяснения #гражданскаяинженерия

Если посмотреть на то, что строится в Европе и Америке, то можно заметить,что строится все что угодно. И кварталы, и микрорайоны, и всё что только можно придумать. Предательские урбанисты из Барселоны даже придумали объединять кварталы в суперкварталы, убирая улицы внутри и получая... ну да, правильно, микрорайоны.

Под разные цели и задачи, экономические, земельные, имущественные отношения, социальные группы и формируется различная городская среда. Поэтому спор о том, что лучше - кварталы и микрорайоны - примерно так же бессмысленен, как и спор о том кто красивей - Мерлин Монро или Чак Берри? Нужно обсуждать не умозрительное ультимативное планировочное решение для всех городов, но развивать методологию и механизмы принятия конкретных хороших решений для конкретных участков конкретных городов.

#всякаяурбанистика #урбанистикагородаинноваций #кварталобесие #ЛабГи_разъяснения #гражданскаяинженерия

2019 February 20

Помимо использования аргумента с «вечной зимой», администрации городов и проектировщики часто воспринимают велосипед не как составляющую транспортной системы, а как досуговый тренажёр. Велоинфраструктура если и развивается, то обычно в парках и на набережных. А отважные пионеры велотранспорта, несмотря на несовершенство инфраструктуры, продвигающие свой способ перемещения по городу, рассматриваются как наивные модники, не понимающие ценность большого дорогого автомобиля.

Российские города пока не могут развить такую велотранспортную систему, как в Альметьевске: доминирует логика профильных ведомств, когда здоровьем народонаселения в городе занимается министерство здравоохранения, транспортом — департамент транспорта, а велосипед проходит по линии молодёжной политики, физкультуры и спорта. Такой управленческой системой очень удобно управлять, но, успешно решая бюрократические задачи, она с трудом справляется с городской повесткой, которая всегда оказывается более многомерной, чем имеющиеся в арсенале профильных чиновников формуляры. #велотранспорт #visionzero #городскиестратегии https://homosedens.detralex.ru/bicycle/?fbclid=IwAR3qTipRbq9YfsPmZVkzHbE-Y7dx9lHjqkQjtUluYMotx_mcyBnsY42pZB8

Российские города пока не могут развить такую велотранспортную систему, как в Альметьевске: доминирует логика профильных ведомств, когда здоровьем народонаселения в городе занимается министерство здравоохранения, транспортом — департамент транспорта, а велосипед проходит по линии молодёжной политики, физкультуры и спорта. Такой управленческой системой очень удобно управлять, но, успешно решая бюрократические задачи, она с трудом справляется с городской повесткой, которая всегда оказывается более многомерной, чем имеющиеся в арсенале профильных чиновников формуляры. #велотранспорт #visionzero #городскиестратегии https://homosedens.detralex.ru/bicycle/?fbclid=IwAR3qTipRbq9YfsPmZVkzHbE-Y7dx9lHjqkQjtUluYMotx_mcyBnsY42pZB8

В немецкой социологии города, занимающейся изучением собственной логики городов одним из ключевых понятий является мезогабитус города. Что это такое и зачем оно нам нужно?

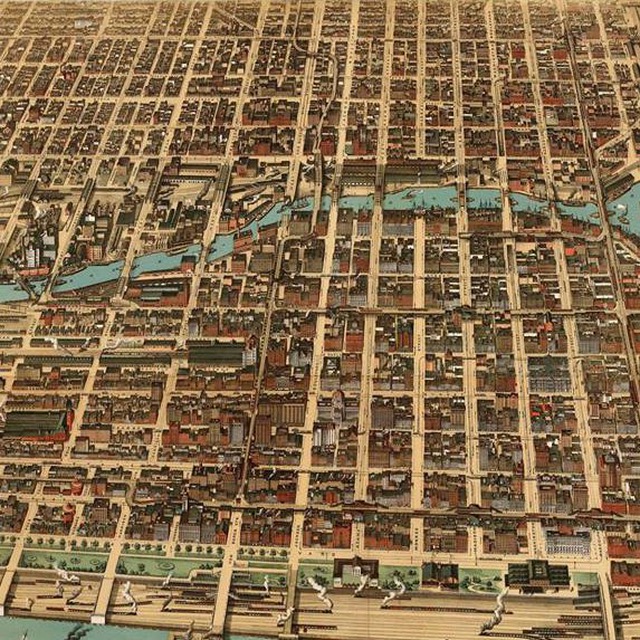

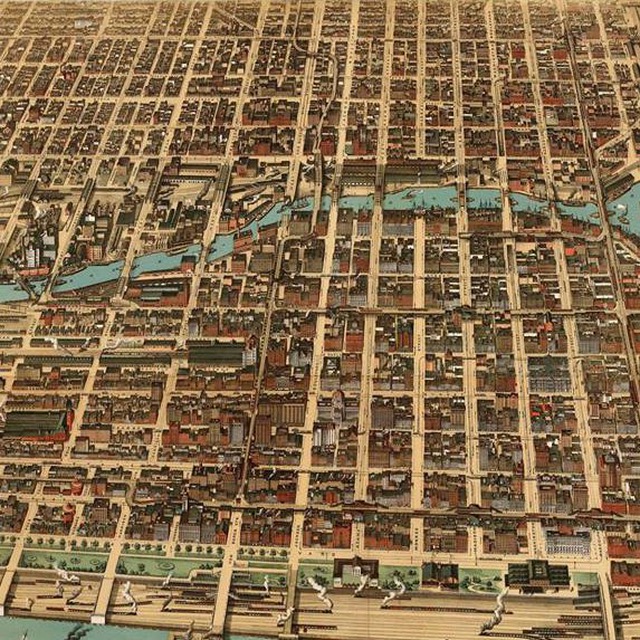

Вот на картинке арка и двор и мы сразу понимаем, что дело происходит в Санкт-Петербурге. Ну а где же еще. Это значит, что мы считали мезогабитус. Потому как ни в Красноярске, ни в Мюнхене, ни в Рио-де-Жанейро мы не найдем такой арки и такого двора.

Мезогабитус - это исторически сложившийся набор особенностей городских процессов в конкретном городе, характерный именно для него. Понятно, что в любом городе есть что-то вроде улиц и какие-то здания, в любом городе проявляются глобальные процессы вроде феминистского движения или усиления неравенства, в любом городе мы найдем какое-то местное самоуправление и какие-то градостроительные конфликты. Но в каждом конкретном городе все эти объекты и феномены будут носить свой характер.

У разных городов мезогабитус выражен с разной силой. Скажем, в Санкт-Петербурге сила мезогабитуса Старого Петербурга оказалась настолько могучей, что жители и власти Санкт-Петербурга смогли отказать самому Газпрому в строительстве огромной башни Охта-Центра там, где эта башня могла бы разрушить горизонт Старого Петербурга. Вообще много денег на этом упустили, но в городах бывают вещи и поважнее денег.

Или, скажем, в Самаре активисты "Том Сойер Фест" смогли защитить историческую квартальную среду Самары и сообщить эту составляющую мезогабитуса своего города властям. Раньше администрация называла исторические кварталы "гнилушками", а теперь уже сам мэр вместе с участниками "Том Сойер Феста" красит исторические фасады.

Казалось бы соразмерные российский города - Иркутск и Пенза. Но так сложилась история собственных процессов этих городов, что в Пензе невероятным образом развита барная и ресторанная культура, а в Иркутске организовать баркроулинг - невыполнимая задача. Впрочем, в Иркутске есть великая культура позных. Таковы мезогабитусы.

Внимание к мезогабитусу конкретных городов спасает нас от поспешных обобщений. Можно рассуждать, что в России плохо развиты территориальные общественные самоуправления. В России может и плохо, но в Перми замечательно. Можно рассуждать, что россияне не готовы участвовать в программах инициативного бюджетирования. Россияне может и не готовы, но жители кировской области очень даже готовы. Российская деревня умирает? Может да, но не деревня Сеп.

Немцы вводят мезогабитус города как ключевую аналитическую категорию для социологии конкретных городов. Точку отсчета для исследования и последующего проектного управления городскими изменениями. Потому как понимание мезогабитуса города сообщает нам границы возможного и границы допустимого в данном конкретном городе.

#социологиягорода #охужэтинемцы #собственнаялогикагородов #мезогабитус

Вот на картинке арка и двор и мы сразу понимаем, что дело происходит в Санкт-Петербурге. Ну а где же еще. Это значит, что мы считали мезогабитус. Потому как ни в Красноярске, ни в Мюнхене, ни в Рио-де-Жанейро мы не найдем такой арки и такого двора.

Мезогабитус - это исторически сложившийся набор особенностей городских процессов в конкретном городе, характерный именно для него. Понятно, что в любом городе есть что-то вроде улиц и какие-то здания, в любом городе проявляются глобальные процессы вроде феминистского движения или усиления неравенства, в любом городе мы найдем какое-то местное самоуправление и какие-то градостроительные конфликты. Но в каждом конкретном городе все эти объекты и феномены будут носить свой характер.

У разных городов мезогабитус выражен с разной силой. Скажем, в Санкт-Петербурге сила мезогабитуса Старого Петербурга оказалась настолько могучей, что жители и власти Санкт-Петербурга смогли отказать самому Газпрому в строительстве огромной башни Охта-Центра там, где эта башня могла бы разрушить горизонт Старого Петербурга. Вообще много денег на этом упустили, но в городах бывают вещи и поважнее денег.

Или, скажем, в Самаре активисты "Том Сойер Фест" смогли защитить историческую квартальную среду Самары и сообщить эту составляющую мезогабитуса своего города властям. Раньше администрация называла исторические кварталы "гнилушками", а теперь уже сам мэр вместе с участниками "Том Сойер Феста" красит исторические фасады.

Казалось бы соразмерные российский города - Иркутск и Пенза. Но так сложилась история собственных процессов этих городов, что в Пензе невероятным образом развита барная и ресторанная культура, а в Иркутске организовать баркроулинг - невыполнимая задача. Впрочем, в Иркутске есть великая культура позных. Таковы мезогабитусы.

Внимание к мезогабитусу конкретных городов спасает нас от поспешных обобщений. Можно рассуждать, что в России плохо развиты территориальные общественные самоуправления. В России может и плохо, но в Перми замечательно. Можно рассуждать, что россияне не готовы участвовать в программах инициативного бюджетирования. Россияне может и не готовы, но жители кировской области очень даже готовы. Российская деревня умирает? Может да, но не деревня Сеп.

Немцы вводят мезогабитус города как ключевую аналитическую категорию для социологии конкретных городов. Точку отсчета для исследования и последующего проектного управления городскими изменениями. Потому как понимание мезогабитуса города сообщает нам границы возможного и границы допустимого в данном конкретном городе.

#социологиягорода #охужэтинемцы #собственнаялогикагородов #мезогабитус

2019 February 21

Сотрудничество привлекательно на уровне идеи, но сложно реализуемо на практике. Несмотря на то, что в сети можно найти большое количество ресурсов для поддержки совместных усилий— к примеру, таких как Community Tool Box, The Intersector Project, and NewNetworkLeader.org — факт остается фактом, нам, людям, не легко работать сообща. Эффективное сотрудничество должно стать реальностью, а не только стремлением.

Большинство из нас знакомы с проблемами сотрудничества. Мешают личностные конфликты, участники избегают трудных разговоров. Люди слишком формальны и вежливы. Мы не тратим время, чтобы сознательно строить доверие. Мы не понимаем значения лидерства в контексте сотрудничества. У нас не получается находить ресурсы на основополагающие координационные функции, чтобы сотрудничество действительно могло развиваться и процветать.

Основываясь на многочисленных практических кейсах сотрудничества, мы разработали дорожную карту того, как проложить путь через эту сложность (complexity). Мы тестировали и совершенствовали эту модель в течение многих лет и в разных сферах, и мы склонны относиться к ней в духе профессора статистики Джорджа Бокса, который сказал: «Все модели ошибочны. Некоторые модели полезны.» Мы нашли нашу модель полезной, и надеемся, что другие тоже так посчитают.

#лидерыизменений #творческаясреда #urbsetcivitas #ЛабГИ_тексты #городскиестратегии

http://tinyurl.com/y62njvrl

Большинство из нас знакомы с проблемами сотрудничества. Мешают личностные конфликты, участники избегают трудных разговоров. Люди слишком формальны и вежливы. Мы не тратим время, чтобы сознательно строить доверие. Мы не понимаем значения лидерства в контексте сотрудничества. У нас не получается находить ресурсы на основополагающие координационные функции, чтобы сотрудничество действительно могло развиваться и процветать.

Основываясь на многочисленных практических кейсах сотрудничества, мы разработали дорожную карту того, как проложить путь через эту сложность (complexity). Мы тестировали и совершенствовали эту модель в течение многих лет и в разных сферах, и мы склонны относиться к ней в духе профессора статистики Джорджа Бокса, который сказал: «Все модели ошибочны. Некоторые модели полезны.» Мы нашли нашу модель полезной, и надеемся, что другие тоже так посчитают.

#лидерыизменений #творческаясреда #urbsetcivitas #ЛабГИ_тексты #городскиестратегии

http://tinyurl.com/y62njvrl

В продолжение недавней дискуссии о кварталах и микрорайонах предлагаю посмотреть лекцию социолога Анны Желниной "Жилищный вопрос: как мы теперь живем?"https://www.youtube.com/watch?v=uYdPYuKRTuA. В этой лекции Аня много говорит об одном из камней преткновения в российском дискурсе о жилье и городе, а именно об этажности домов. Есть расхожий тезис, популярный у наших отечественных урбанистов о том, что дескать районы панельной многоэтажной застройки обязательно превратятся в гетто. Несмотря на то, что фактически нечто реально похожее на гетто в этих районах мы можем очень ограниченно наблюдать, многие урбанисты уже называют все районы панельной многоэтажной застройки "панельные гетто". Это меня немного напрягало еще три года назад, когда я выступал в лектории "Городских проектов" с лекцией "Московские гетто" https://www.youtube.com/watch?v=b2SzuRz1n74.

В лекции Ани есть много содержательных аргументов в пользу того, что сама по себе этажность отнюдь не является ключевой предпосылкой геттоизации. Даже если оставить за скобками тот факт, что чисто статистически невозможно населить все панельные многоэтажки нашей необъятной Родины представителями андеркласса, то есть ряд гораздо более важных факторов, чем этажность, способствующих геттоизации или наоборот препятствующих. В первую очередь это континуум социальной гомогенности и гетерогенности. Для геттоизации нам необходима социальная гомогенность населения или наоборот высокая социальная гетерогенность. Слишком похожие или слишком разные люди хуже договариваются друг с другом, хуже управляют жилым комплексом и прилегающей территорией, меньше доверяют друг другу. С тем чтобы гетто не возникло важен баланс гомогенности и гетерогенности населения.

Одним из важных элементов социальной гетерогении является проживание в ЖК некоторого количества людей, обладающих продолжительным стажем самостоятельного проживания в квартире, владения домохозяйством. Такое своего рода третье поколение, только в наших условиях это не обязательно пенсионеры или пожилые, но скорее люди с большим жилищным опытом, нежели молодые люди или семьи, купившие или снявшие свою первую квартиру.

Далее, важным фактором является стабильность населения ЖК. Если значительная часть жителей ЖК поселилась там всерьез и надолго, а не сняло квартиру на период вахты или обучения или еще что-то в этом духе, то предпосылки к геттоизации снижаются. Высокая мобильность населения наоборот приводит к увеличению рисков. Еще один важный фактор - заселенность ЖК. Если большая часть квартир в ЖК заселены, а пустующие (непроданные или инвестиционные) в ЖК редкость, то за счет плотности социальных контактов и охвата социального контроля так же не стоит опасаться появления гетто. И наоборот, в разреженно заселенных ЖК возникают лакуны, которые могут наполнятся вытесняемыми группами на полулегальных и нелегальных основаниях.

Аналогично с этим, но уже на уровне хозяйствования, важно четкое и понятное разграничение территорий хозяйствования различных управляющих компаний и муниципальных служб. Чем понятнее и прозрачнее разделение полномочий, тем меньше шансов появления ничейных территорий, ничейных зон ответственности, в которых по причине ничейности процветает дезорганизация, упадок и прочее.

И, разумеется, важнейшим фактором является наличие организации жителей или хотя бы группы активистов, которые занимаются домом, взаимодействуют с управляющими компаниями, органами власти и соседями.

Все вышеперечисленное касается домов любой этажности в застройке любого морфотипа. Если все эти факторы будут в значении минус - никакая малоэтажная квартальная застройка не спасет от появления гетто. И наоборот, если все эти факторы будут в значении плюс, то даже в 25-этажном микрорайоне будет комфортная и благоприятная социальная и физическая среда.

#социологиягорода #кварталобесие #всякаяурбанистика #урбанизмнапосмотреть

В лекции Ани есть много содержательных аргументов в пользу того, что сама по себе этажность отнюдь не является ключевой предпосылкой геттоизации. Даже если оставить за скобками тот факт, что чисто статистически невозможно населить все панельные многоэтажки нашей необъятной Родины представителями андеркласса, то есть ряд гораздо более важных факторов, чем этажность, способствующих геттоизации или наоборот препятствующих. В первую очередь это континуум социальной гомогенности и гетерогенности. Для геттоизации нам необходима социальная гомогенность населения или наоборот высокая социальная гетерогенность. Слишком похожие или слишком разные люди хуже договариваются друг с другом, хуже управляют жилым комплексом и прилегающей территорией, меньше доверяют друг другу. С тем чтобы гетто не возникло важен баланс гомогенности и гетерогенности населения.

Одним из важных элементов социальной гетерогении является проживание в ЖК некоторого количества людей, обладающих продолжительным стажем самостоятельного проживания в квартире, владения домохозяйством. Такое своего рода третье поколение, только в наших условиях это не обязательно пенсионеры или пожилые, но скорее люди с большим жилищным опытом, нежели молодые люди или семьи, купившие или снявшие свою первую квартиру.

Далее, важным фактором является стабильность населения ЖК. Если значительная часть жителей ЖК поселилась там всерьез и надолго, а не сняло квартиру на период вахты или обучения или еще что-то в этом духе, то предпосылки к геттоизации снижаются. Высокая мобильность населения наоборот приводит к увеличению рисков. Еще один важный фактор - заселенность ЖК. Если большая часть квартир в ЖК заселены, а пустующие (непроданные или инвестиционные) в ЖК редкость, то за счет плотности социальных контактов и охвата социального контроля так же не стоит опасаться появления гетто. И наоборот, в разреженно заселенных ЖК возникают лакуны, которые могут наполнятся вытесняемыми группами на полулегальных и нелегальных основаниях.

Аналогично с этим, но уже на уровне хозяйствования, важно четкое и понятное разграничение территорий хозяйствования различных управляющих компаний и муниципальных служб. Чем понятнее и прозрачнее разделение полномочий, тем меньше шансов появления ничейных территорий, ничейных зон ответственности, в которых по причине ничейности процветает дезорганизация, упадок и прочее.

И, разумеется, важнейшим фактором является наличие организации жителей или хотя бы группы активистов, которые занимаются домом, взаимодействуют с управляющими компаниями, органами власти и соседями.

Все вышеперечисленное касается домов любой этажности в застройке любого морфотипа. Если все эти факторы будут в значении минус - никакая малоэтажная квартальная застройка не спасет от появления гетто. И наоборот, если все эти факторы будут в значении плюс, то даже в 25-этажном микрорайоне будет комфортная и благоприятная социальная и физическая среда.

#социологиягорода #кварталобесие #всякаяурбанистика #урбанизмнапосмотреть