Size: a a a

2016 October 29

2016 October 30

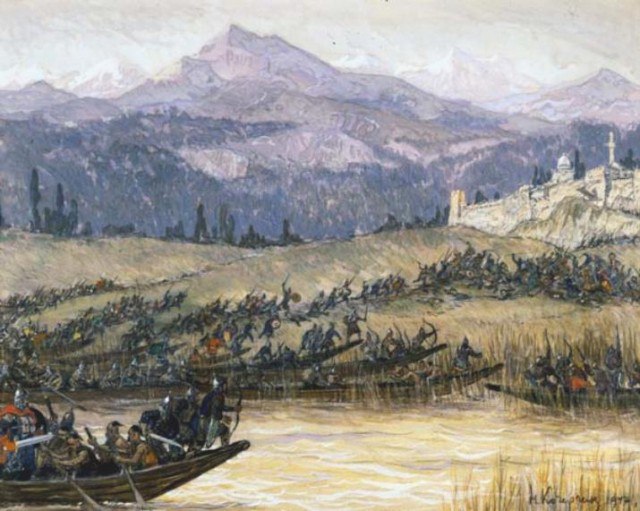

Каспийский поход русов 943/944 г. попал в сочинения многих восточных писателей. Наиболее обстоятельно о нем рассказал Ибн Мискавейх (ум. в 1030 г.). Однако маршрут движения русов нигде не указан. Арабские писатели начинают рассказ о событиях 943 г. сразу с появления русов под стенами Бердаа: «В этом 332 году хиджры войско народа, называемого ар-рус, вторглось в Азербайджан, где они атаковали и захватили Бердаа…» (Ибн Мискавейх). Каким образом русы очутились почти в самом центре Кавказа, вообще говоря, загадка.Видимо, войско русов и на этот раз двигалось по традиционному пути русских купцов: по Волге в Каспийское море и затем вверх по течению Куры. Несмотря на заверения хазарского царя Иосифа, что он ни на час не оставляет в покое русов, дабы не допустить ограбления ими мусульманских областей, на этот раз Хазария, кажется, не препятствовала продвижению русов по своей территории. Впрочем, источники хранят молчание о ее действительной роли в этих событиях.

Неизвестным остаётся и точное число воинов, которое собралось под русские стяги.

Основные события произошли на территории Азербайджана, в районе города Бердаа, расположенного в среднем течении Куры.

Бердаа был крупнейшим политическим и торговым центром тогдашнего Кавказа, столицей Аррана1. Незадолго перед тем, в 940–942 гг., здесь утвердился гилянский2 правитель Марзбан ибн Мухаммед, ставший наместником кавказских провинций халифата. Но в 943 г. сам он находился в Сирии вместе с большей частью своей армии, сражаясь с Византией. Охранял Бердаа пятитысячный гарнизон, возглавляемый градоначальником.

Русы высадились на берег возле самого Бердаа. Градоначальник решил отразить нападение в открытом бою и вывел в поле весь гарнизон, к которому присоединилось некоторое количество добровольцев, «борцов за веру». Русы построились «стеной»3 и стремительно атаковали. Не прошло и часа, пишет Ибн Мискавейх, «как мусульмане были обращены русами в бегство», а солдаты гарнизона «были перебиты все до последнего». Немногие оставшиеся в живых добежали до городских ворот, посеяв панику среди мирных жителей. Все, у кого под рукой был оседланный конь или другое верховое животное, спешили покинуть город. Вошедшим в Бердаа русам не было оказано ни малейшего сопротивления. Как ни странно, грабежей и насилий не было, русы против обыкновения «вели себя хорошо». Они даже объявили, что жизнь и имущество подчинившихся им горожан будут пощажены, а их вера не будет оскорблена: «Между нами нет спора по поводу религии4, мы хотим лишь власти. Нашим долгом является хорошо относиться к вам, а вашим — быть верными нам». Эти необычные для русов авансы мирному населению не прошли мимо внимания историков5, которые единодушно отмечали, что поход 943 г. «коренным образом отличался от предыдущих экспедиций русов на Каспий. В Бердаа грабительская политика сменилась на завоевательную, когда русы стремились обосноваться в захваченном городе, поставив его под свою власть» [Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2000. С. 225]. Но, по правде говоря, никакой «перемены политики», собственно, не было: и до, и после нападения на Бердаа русы появлялись на Кавказе лишь как грабители или наемники, которые отнюдь не стремились осесть на здешних землях. Поход 943 г. представляет единичный случай такого рода, и миролюбивое поведение русов до сих пор не нашло себе убедительного объяснения в трудах ученых.

Покровительственные заверения русов, однако же, не были оценены. Напротив, они как будто подтолкнули жителей Бердаа к легкомысленным выходкам. Вскоре к городу подошли мусульманские отряды из соседних областей. Под стенами Бердаа ежедневно происходили жаркие схватки, в которых русы неизменно оставались победителями. Во время этих стычек горожане, толпясь на стенах, как в ложах амфитеатра, подбадривали криками своих единоверцев, а многие из простонародья выходили из ворот, бросали в русов камнями и выкрикивали оскорбления. Раздраженные русы пытались удерживать их от этого, но увещевания не помогали.

Неизвестным остаётся и точное число воинов, которое собралось под русские стяги.

Основные события произошли на территории Азербайджана, в районе города Бердаа, расположенного в среднем течении Куры.

Бердаа был крупнейшим политическим и торговым центром тогдашнего Кавказа, столицей Аррана1. Незадолго перед тем, в 940–942 гг., здесь утвердился гилянский2 правитель Марзбан ибн Мухаммед, ставший наместником кавказских провинций халифата. Но в 943 г. сам он находился в Сирии вместе с большей частью своей армии, сражаясь с Византией. Охранял Бердаа пятитысячный гарнизон, возглавляемый градоначальником.

Русы высадились на берег возле самого Бердаа. Градоначальник решил отразить нападение в открытом бою и вывел в поле весь гарнизон, к которому присоединилось некоторое количество добровольцев, «борцов за веру». Русы построились «стеной»3 и стремительно атаковали. Не прошло и часа, пишет Ибн Мискавейх, «как мусульмане были обращены русами в бегство», а солдаты гарнизона «были перебиты все до последнего». Немногие оставшиеся в живых добежали до городских ворот, посеяв панику среди мирных жителей. Все, у кого под рукой был оседланный конь или другое верховое животное, спешили покинуть город. Вошедшим в Бердаа русам не было оказано ни малейшего сопротивления. Как ни странно, грабежей и насилий не было, русы против обыкновения «вели себя хорошо». Они даже объявили, что жизнь и имущество подчинившихся им горожан будут пощажены, а их вера не будет оскорблена: «Между нами нет спора по поводу религии4, мы хотим лишь власти. Нашим долгом является хорошо относиться к вам, а вашим — быть верными нам». Эти необычные для русов авансы мирному населению не прошли мимо внимания историков5, которые единодушно отмечали, что поход 943 г. «коренным образом отличался от предыдущих экспедиций русов на Каспий. В Бердаа грабительская политика сменилась на завоевательную, когда русы стремились обосноваться в захваченном городе, поставив его под свою власть» [Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2000. С. 225]. Но, по правде говоря, никакой «перемены политики», собственно, не было: и до, и после нападения на Бердаа русы появлялись на Кавказе лишь как грабители или наемники, которые отнюдь не стремились осесть на здешних землях. Поход 943 г. представляет единичный случай такого рода, и миролюбивое поведение русов до сих пор не нашло себе убедительного объяснения в трудах ученых.

Покровительственные заверения русов, однако же, не были оценены. Напротив, они как будто подтолкнули жителей Бердаа к легкомысленным выходкам. Вскоре к городу подошли мусульманские отряды из соседних областей. Под стенами Бердаа ежедневно происходили жаркие схватки, в которых русы неизменно оставались победителями. Во время этих стычек горожане, толпясь на стенах, как в ложах амфитеатра, подбадривали криками своих единоверцев, а многие из простонародья выходили из ворот, бросали в русов камнями и выкрикивали оскорбления. Раздраженные русы пытались удерживать их от этого, но увещевания не помогали.

Наконец терпение русов лопнуло. Жителям было приказано в течение трех дней покинуть город. Большая часть горожан пропустила мимо ушей и это распоряжение. Тогда, по истечении назначенного срока, русы обрушили на головы непокорных свои мечи. Они врывались в дома, грабили и убивали. Несколько тысяч домохозяев согнали в соборную мечеть и потребовали с них выкуп — по двадцать дирхемов с головы, грозя в противном случае перебить всех до единого. Отдать деньги согласились немногие. Их не тронули, но с остальными русы обошлись безо всякой пощады. «Когда русы увидели, что с них им ничего не собрать, — пишет Ибн Мискавейх, — они произвели среди них общее избиение, и спаслись только те, кому удалось бежать [из мечети]». Затем убийцы, забрызганные с головы до ног чужой кровью, рассыпались по городу, «собрали женщин и отроков, изнасиловали тех и других и обратили их в рабство».

Русы хозяйничали в городе до следующего лета, не прекращая своих разбойных вакханалий. Рассказы об их бесчинствах сеяли в округе ужас и возмущение. Современник передает, что «они владели Бердаа в течение года и издевались над мусульманами и насильничали над их гаремами, как никогда не делали этого никакие язычники». Правда, Ибн Мискавейх пишет, что русы соблюдали своеобразный разбойничий кодекс чести: каждый из русов, обобрав мусульманина, «оставлял его и давал ему кусок глины с печатью6, которая была ему гарантией от других», то есть предохраняла от дальнейших грабежей. Весной 944 г. русы совершили набег на город Мерагу (неподалеку от Тебриза). Успех сопутствовал им и здесь. Однако вследствие неосторожного употребления местных плодов среди них распространилась эпидемия — дизентерия или холера, и русы вернулись в Бердаа.

Тем временем из Сирии в Арран прибыл наместник Марзбан с войском. К нему примкнуло множество местных мусульман, горевших желанием сразиться с ненавистными язычниками. Под зеленым знаменем пророка собралось до 30 000 человек. С этой армией Марзбан хитростью заманил большой отряд русов в засаду и истребил его. Ибн Мискавейх свидетельствует, что никто из окруженных русов не сдавался в плен: исчерпав средства к спасению, они предпочитали заколоть себя кинжалами. Был убит некий предводитель русов, не названный по имени7, а также «безбородый юноша, чистый лицом, сын одного из начальников».

Остатки русов укрылись в крепости Бердаа — замке под названием Шегристан. Чтобы истощить силы русов, Марзбан совершал приступы дважды в день – утром и вечером, но неизменно терпел неудачу. Так продолжалось много дней. Затруднениями Марзбана воспользовался мосульский8 князь, который напал на южные области Азербайджана. Марзбан вынужден был направить против него большую часть своего войска. Оставшиеся в Бердаа продолжали сражаться с русами. Но не оружие сломило сопротивление осажденных. Болезнь, подхваченная ими в Мераге, косила их ряды. В городе образовалось целое «русское» кладбище (после ухода русов мусульмане откопали там много мечей и другого оружия, которое русы клали в могилы своих умерших товарищей). Когда русы увидели, что им не удержаться в Бердаа, они ночью вышли из крепости, неся на своих спинах огромные мешки с награбленным имуществом, добрались до Куры, погрузились в свои ладьи и уплыли прочь9. Люди Марзбана не осмелились преследовать их. Натерпевшимся всякого лиха мусульманам Кавказа довольно было того, что Аллах «очистил землю» от безжалостных насильников. Арабские писатели не уставали славить за это Всевышнего еще много десятилетий спустя.

За длительными бедствиями русов в осажденном Бердаа с удовлетворением наблюдали и греки. Память об этом в искаженной форме сохранилась в Житии Василия Нового: «…спасшиеся из рук нашего флота перемерли по дороге от страшного расслабления желудка».

Сергей Цветков

Русы хозяйничали в городе до следующего лета, не прекращая своих разбойных вакханалий. Рассказы об их бесчинствах сеяли в округе ужас и возмущение. Современник передает, что «они владели Бердаа в течение года и издевались над мусульманами и насильничали над их гаремами, как никогда не делали этого никакие язычники». Правда, Ибн Мискавейх пишет, что русы соблюдали своеобразный разбойничий кодекс чести: каждый из русов, обобрав мусульманина, «оставлял его и давал ему кусок глины с печатью6, которая была ему гарантией от других», то есть предохраняла от дальнейших грабежей. Весной 944 г. русы совершили набег на город Мерагу (неподалеку от Тебриза). Успех сопутствовал им и здесь. Однако вследствие неосторожного употребления местных плодов среди них распространилась эпидемия — дизентерия или холера, и русы вернулись в Бердаа.

Тем временем из Сирии в Арран прибыл наместник Марзбан с войском. К нему примкнуло множество местных мусульман, горевших желанием сразиться с ненавистными язычниками. Под зеленым знаменем пророка собралось до 30 000 человек. С этой армией Марзбан хитростью заманил большой отряд русов в засаду и истребил его. Ибн Мискавейх свидетельствует, что никто из окруженных русов не сдавался в плен: исчерпав средства к спасению, они предпочитали заколоть себя кинжалами. Был убит некий предводитель русов, не названный по имени7, а также «безбородый юноша, чистый лицом, сын одного из начальников».

Остатки русов укрылись в крепости Бердаа — замке под названием Шегристан. Чтобы истощить силы русов, Марзбан совершал приступы дважды в день – утром и вечером, но неизменно терпел неудачу. Так продолжалось много дней. Затруднениями Марзбана воспользовался мосульский8 князь, который напал на южные области Азербайджана. Марзбан вынужден был направить против него большую часть своего войска. Оставшиеся в Бердаа продолжали сражаться с русами. Но не оружие сломило сопротивление осажденных. Болезнь, подхваченная ими в Мераге, косила их ряды. В городе образовалось целое «русское» кладбище (после ухода русов мусульмане откопали там много мечей и другого оружия, которое русы клали в могилы своих умерших товарищей). Когда русы увидели, что им не удержаться в Бердаа, они ночью вышли из крепости, неся на своих спинах огромные мешки с награбленным имуществом, добрались до Куры, погрузились в свои ладьи и уплыли прочь9. Люди Марзбана не осмелились преследовать их. Натерпевшимся всякого лиха мусульманам Кавказа довольно было того, что Аллах «очистил землю» от безжалостных насильников. Арабские писатели не уставали славить за это Всевышнего еще много десятилетий спустя.

За длительными бедствиями русов в осажденном Бердаа с удовлетворением наблюдали и греки. Память об этом в искаженной форме сохранилась в Житии Василия Нового: «…спасшиеся из рук нашего флота перемерли по дороге от страшного расслабления желудка».

Сергей Цветков

Русским посвящается!

Одни проститутки стоят на панели,

Другие сидят в кабинетах из кожи,

Одни продают свои дыры и щели,

Другие – страну, но гораздо дороже.

Скоты в депутатских жиреют,

Бесстыдную ложь изрыгают их пасти,

Законы все пишут те, кто власть имеют,

Чтоб поработить не имеющих власти.

Честь, нравственность, совесть – все, что было свято,

Пытаются высмеять, сделать немодным,

Погрязнув в болоте бухла и разврата,

Великий народ стал...➥

ПОЛНОСТЬЮ: http://slava7493.ru/poeziya-soprotivleniya/russkim-posvyashhaetsya.html

Одни проститутки стоят на панели,

Другие сидят в кабинетах из кожи,

Одни продают свои дыры и щели,

Другие – страну, но гораздо дороже.

Скоты в депутатских жиреют,

Бесстыдную ложь изрыгают их пасти,

Законы все пишут те, кто власть имеют,

Чтоб поработить не имеющих власти.

Честь, нравственность, совесть – все, что было свято,

Пытаются высмеять, сделать немодным,

Погрязнув в болоте бухла и разврата,

Великий народ стал...➥

ПОЛНОСТЬЮ: http://slava7493.ru/poeziya-soprotivleniya/russkim-posvyashhaetsya.html

«Русский народ - крупнейший народ, не имеющий своих представителей во власти и своего государства», - главред АРИ.ру В. Карабанов.

Примеч. РН: На сегодня это две главнейшие наши проблемы. Обратите внимание, кроме нескольких человек (Карабанов, Дёмушкин, Барабаш и др.) об этом никто не говорит вообще. Нас отвлекают - ставят ложные, либо менее значимые цели (смена Конституции, борьба с мировым сионизмом, борьба с курением, педофилами, дворниками-гастарбайтерами, хамством на дорогах, мигалками и т.д.). Будет своё государство и свои представители во власти - будут решено и всё остальное.

Примеч. РН: На сегодня это две главнейшие наши проблемы. Обратите внимание, кроме нескольких человек (Карабанов, Дёмушкин, Барабаш и др.) об этом никто не говорит вообще. Нас отвлекают - ставят ложные, либо менее значимые цели (смена Конституции, борьба с мировым сионизмом, борьба с курением, педофилами, дворниками-гастарбайтерами, хамством на дорогах, мигалками и т.д.). Будет своё государство и свои представители во власти - будут решено и всё остальное.

Преступление против человечности (недавний обстрел школы в провинции Идлиб, в результате которого погибло 22 ребёнка) повесят либо на РФ (режим Путина), либо на Асада. В первом случае путинский режим всем цивилизованным миром сразу признаётся преступным и как следствие нерукопожатным во всём мире, во втором - защитником международных террористов (Асада и ко). Тот самый случай, когда оба варианта хуже.

А тут ещё боинг, преследоаания оппозиции, политические убийства. В общем, #Гаага.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/29/70348-libo-asad-libo-rossiya

А тут ещё боинг, преследоаания оппозиции, политические убийства. В общем, #Гаага.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/29/70348-libo-asad-libo-rossiya

Последняя боярская попытка ограничить самодержавие

#Россия #история

У реформ Петра I была непростая судьба. Сразу же после смерти преобразователя дело его было поставлено под угрозу. Главным виновником тому был сам Петр, который своим законом о престолонаследии создал условия для новых смут, благодаря чему XVIII в. стал веком дворцовых переворотов.

Закон о престолонаследии появился незадолго до смерти Петра, в 1722 г. Непосредственными причинами его издания были семейные неурядицы в царской семье. Наследник престола и старший сын Петра, царевич Алексей, умер под пыткой в Петропавловской крепости 27 июня 1718 г. Младшие сыновья Петра от второго брака (с Екатериной), Петр и Павел, умерли в младенчестве. Остался внук Петр Алексеевич (сын царевича Алексея и принцессы вольфенбюттельской Софии Шарлотты), дочери Анна и Елизавета, а также племянницы (дочери умершего брата и соправителя Петра, Иоанна) Екатерина и Анна Иоанновны. При таком положении своей семьи Петр издал указ о порядке престолонаследия, которым отменялся прежний обычай наследования по семейному старшинству и устанавливался новый порядок: царствующий государь имеет право назначить своим наследником кого угодно и лишить престола назначенное лицо, если оно окажется недостойным. Этот закон Петра после его смерти не раз подвергал колебаниям русский престол, а сам Петр им так и не воспользовался. Он не успел назначить себе преемника, хотя думали, что косвенным образом Петр указал на свою жену Екатерину, которую в 1724 г. торжественно короновал в Москве.

В последние часы жизни Петра, в ночь на 28 января 1725 г., ввиду неминуемой кончины царя, во дворце заседали вельможи и «господа Сенат». Приходилось думать, кем заменить умиравшего императора. Естественно, выбор колебался между двумя претендентами — императрицей Екатериной и малолетним Петром Алексеевичем. Мнения разделились. Новая знать во главе с Меншиковым, Ягужинским и Толстым стояли за Екатерину. В ее воцарении они видели залог того, что уцелеют установленный Петром порядок и их личное положение. Вельможи из числа старого боярства напротив были за Петра Алексеевича, в котором они видели представителя старых начал, каким являлся его отец, царевич Алексей. За внука Петра была и народная масса, правда, лишенная возможности подать свой голос. Зато на стороне Екатерины были гвардейские полки, которые по ее приказу явились ко дворцу. Вмешательство гвардии сильно повлияло на собрание. К утру все высказались в пользу Екатерины.

Так впервые гвардия выступила в качестве не только боевой, но и политической силы.

Екатерина I правила с помощью тех же людей и тех же учреждений, какие действовали при Петре. Сама она не имела достаточного образования и привычки к государственным делам. Полным распорядителем дел, всемогущим временщиком при ней оставался Меншиков. Но его крутое обхождение со старыми вельможами и постоянные столкновения с Сенатом уже в 1726 г. привели к раздору среди правящих лиц. Эта ссора привела к учреждению в феврале 1726 г. нового государственного органа — Верховного тайного совета, который был поставлен выше Сената, лишив последний его прежнего значения. У Сената был отнят генерал-прокурор; вместо титула «правительствующий» Сенат стал пользоваться титулом «высокий». Между верховной властью и Сенатом не стало прямого общения, и Сенат должен был повиноваться указам Верховного тайного совета. Тем самым Сенат сошел на степень коллегии и считался равным Военной, Иностранной и Морской коллегиям.

Верховный совет состоял из 6 членов: Меншикова, Апраксина, Головкина, Толстого, Дмитрия Михайловича Голицына и Остермана. Характер этого совета не был точно определен, в учредительном указе было только сказано, что Совет устроен «для государственных важных дел». Но, по собственному мнению Совета, круг его деятельности был широкий, и Совету присваивалось значение законодательного учреждения; предполагалось даже, что ни один указ не мог быть издан государыней без обсуждения Совета.

#Россия #история

У реформ Петра I была непростая судьба. Сразу же после смерти преобразователя дело его было поставлено под угрозу. Главным виновником тому был сам Петр, который своим законом о престолонаследии создал условия для новых смут, благодаря чему XVIII в. стал веком дворцовых переворотов.

Закон о престолонаследии появился незадолго до смерти Петра, в 1722 г. Непосредственными причинами его издания были семейные неурядицы в царской семье. Наследник престола и старший сын Петра, царевич Алексей, умер под пыткой в Петропавловской крепости 27 июня 1718 г. Младшие сыновья Петра от второго брака (с Екатериной), Петр и Павел, умерли в младенчестве. Остался внук Петр Алексеевич (сын царевича Алексея и принцессы вольфенбюттельской Софии Шарлотты), дочери Анна и Елизавета, а также племянницы (дочери умершего брата и соправителя Петра, Иоанна) Екатерина и Анна Иоанновны. При таком положении своей семьи Петр издал указ о порядке престолонаследия, которым отменялся прежний обычай наследования по семейному старшинству и устанавливался новый порядок: царствующий государь имеет право назначить своим наследником кого угодно и лишить престола назначенное лицо, если оно окажется недостойным. Этот закон Петра после его смерти не раз подвергал колебаниям русский престол, а сам Петр им так и не воспользовался. Он не успел назначить себе преемника, хотя думали, что косвенным образом Петр указал на свою жену Екатерину, которую в 1724 г. торжественно короновал в Москве.

В последние часы жизни Петра, в ночь на 28 января 1725 г., ввиду неминуемой кончины царя, во дворце заседали вельможи и «господа Сенат». Приходилось думать, кем заменить умиравшего императора. Естественно, выбор колебался между двумя претендентами — императрицей Екатериной и малолетним Петром Алексеевичем. Мнения разделились. Новая знать во главе с Меншиковым, Ягужинским и Толстым стояли за Екатерину. В ее воцарении они видели залог того, что уцелеют установленный Петром порядок и их личное положение. Вельможи из числа старого боярства напротив были за Петра Алексеевича, в котором они видели представителя старых начал, каким являлся его отец, царевич Алексей. За внука Петра была и народная масса, правда, лишенная возможности подать свой голос. Зато на стороне Екатерины были гвардейские полки, которые по ее приказу явились ко дворцу. Вмешательство гвардии сильно повлияло на собрание. К утру все высказались в пользу Екатерины.

Так впервые гвардия выступила в качестве не только боевой, но и политической силы.

Екатерина I правила с помощью тех же людей и тех же учреждений, какие действовали при Петре. Сама она не имела достаточного образования и привычки к государственным делам. Полным распорядителем дел, всемогущим временщиком при ней оставался Меншиков. Но его крутое обхождение со старыми вельможами и постоянные столкновения с Сенатом уже в 1726 г. привели к раздору среди правящих лиц. Эта ссора привела к учреждению в феврале 1726 г. нового государственного органа — Верховного тайного совета, который был поставлен выше Сената, лишив последний его прежнего значения. У Сената был отнят генерал-прокурор; вместо титула «правительствующий» Сенат стал пользоваться титулом «высокий». Между верховной властью и Сенатом не стало прямого общения, и Сенат должен был повиноваться указам Верховного тайного совета. Тем самым Сенат сошел на степень коллегии и считался равным Военной, Иностранной и Морской коллегиям.

Верховный совет состоял из 6 членов: Меншикова, Апраксина, Головкина, Толстого, Дмитрия Михайловича Голицына и Остермана. Характер этого совета не был точно определен, в учредительном указе было только сказано, что Совет устроен «для государственных важных дел». Но, по собственному мнению Совета, круг его деятельности был широкий, и Совету присваивалось значение законодательного учреждения; предполагалось даже, что ни один указ не мог быть издан государыней без обсуждения Совета.

Учреждение Верховного совета было компромиссной мерой, направленной к тому, чтобы 1) избавить Меншикова, который был президентом Военной коллегии, от контроля Сената; 2) ограничить произвол самого Меншикова и 3) удовлетворить оскорбленное чувство старой знати, дав ей возможность достигнуть высокого государственного положения путем участия в Верховном совете. Виднейший представитель этой знати Д.М. Голицын (сторонник избрания Петра Алексеевича) был призван в Совет наряду с самыми влиятельными административными лицами империи из новых людей. Таким образом из столкновения временщика с другими вельможами родилось новое учреждение, помирившее обе враждебные стороны, т. е. родословных людей с неродословными.

Однако в основании этого более или менее случайного, «конъюнктурного» государственного органа лежала и некая собственно политическая идея. В последние годы царствования Петра в высшей бюрократии созрело мнение, что в новой административной системе допущен пробел: на место старой Думы не было поставлено соответствующего законодательного учреждения, ибо Сенату не было дано всех полномочий прежней Думы. Идею Верховного совета как законодательного учреждения особенно тщательно разрабатывал князь Д.М. Голицын. Благодаря ему Верховный совет в скором времени покусился и на формальное ограничение самодержавной власти.

Вступление на престол Анны Иоанновны. "Пункты"

Виной тому были опять же неурядицы с престолонаследием. Екатерина I внезапно скончалась 6 мая 1727 г. На престол вступил внук Петра I — Петр II Алексеевич, но и он скончался в ночь с 18 на 19 января 1730 г., не достигнув 15-ти лет. С его смертью пресеклась мужская линия дома Романовых, царствовавшая 118 лет.

Сейчас же в соседней зале собрался Верховный тайный совет, взяв на себя почин в деле замещения престола. В него входили двое князей Долгоруких, канцлер Головкин, князь Дмитрий Голицын и граф Остерман. Нашли так же нужным пригласить еще двоих Долгоруких и брата Д. Голицына. Совещание проходило бурно, "с немалыми разгласиями". Заявление князя Алексея Долгорукова о праве его дочери на престол (княжна Екатерина была помолвлена с покойным императором) и чье-то предложение о царице-бабке были отклонены как "непристойные". Одного за другим отвергли и дочь Петра I Елизавету, и герцога голштинского, мать которого была старшей сестрой Елизаветы (их черед придет много позднее), и других членов царствующего дома. К каждой кандидатуре подходили с пристрастием, стремились не допустить усиления соперничавших домов. Недавно пришедшее известие о смерти в далеком Березове опального Меншикова лишний раз напомнило всем о судьбе свергнутых фаворитов. Конец спорам, грозящим свести совещание к боярской склоке, положил шестидесятилетний князь Д.Голицын, — единственный из присутствующих преследовавший здесь собственно политические цели. Возвысив голос, он предложил остановиться на вдовствующей герцогине курляндской Анне, второй дочери царя Ивана, государыне, по словам Голицына, умной и сердечной, которой в Курляндии все довольны.

– Так, так! Нечего больше рассуждать, выбираем Анну, — зашумели верховники, смертельно уставшие от династических экскурсов. Зевая, они начали подниматься со своих мест, но следующая фраза Голицына заставила их снова опуститься в кресла.

– Воля ваша, кого изволите, только надобно и себе полегчить.

– Как это себе полегчить? — спросил Головкин.

– А так полегчить, чтоб воли себе прибавить, — ответил Голицын.

Боярские дрязги кончились, начиналась политика.

Предложение Голицына, возвращавшее Россию чуть ли не ко временам "семибоярщины", было сделано всего пять лет спустя после смерти Петра Великого!

Сергей Цветков

Однако в основании этого более или менее случайного, «конъюнктурного» государственного органа лежала и некая собственно политическая идея. В последние годы царствования Петра в высшей бюрократии созрело мнение, что в новой административной системе допущен пробел: на место старой Думы не было поставлено соответствующего законодательного учреждения, ибо Сенату не было дано всех полномочий прежней Думы. Идею Верховного совета как законодательного учреждения особенно тщательно разрабатывал князь Д.М. Голицын. Благодаря ему Верховный совет в скором времени покусился и на формальное ограничение самодержавной власти.

Вступление на престол Анны Иоанновны. "Пункты"

Виной тому были опять же неурядицы с престолонаследием. Екатерина I внезапно скончалась 6 мая 1727 г. На престол вступил внук Петра I — Петр II Алексеевич, но и он скончался в ночь с 18 на 19 января 1730 г., не достигнув 15-ти лет. С его смертью пресеклась мужская линия дома Романовых, царствовавшая 118 лет.

Сейчас же в соседней зале собрался Верховный тайный совет, взяв на себя почин в деле замещения престола. В него входили двое князей Долгоруких, канцлер Головкин, князь Дмитрий Голицын и граф Остерман. Нашли так же нужным пригласить еще двоих Долгоруких и брата Д. Голицына. Совещание проходило бурно, "с немалыми разгласиями". Заявление князя Алексея Долгорукова о праве его дочери на престол (княжна Екатерина была помолвлена с покойным императором) и чье-то предложение о царице-бабке были отклонены как "непристойные". Одного за другим отвергли и дочь Петра I Елизавету, и герцога голштинского, мать которого была старшей сестрой Елизаветы (их черед придет много позднее), и других членов царствующего дома. К каждой кандидатуре подходили с пристрастием, стремились не допустить усиления соперничавших домов. Недавно пришедшее известие о смерти в далеком Березове опального Меншикова лишний раз напомнило всем о судьбе свергнутых фаворитов. Конец спорам, грозящим свести совещание к боярской склоке, положил шестидесятилетний князь Д.Голицын, — единственный из присутствующих преследовавший здесь собственно политические цели. Возвысив голос, он предложил остановиться на вдовствующей герцогине курляндской Анне, второй дочери царя Ивана, государыне, по словам Голицына, умной и сердечной, которой в Курляндии все довольны.

– Так, так! Нечего больше рассуждать, выбираем Анну, — зашумели верховники, смертельно уставшие от династических экскурсов. Зевая, они начали подниматься со своих мест, но следующая фраза Голицына заставила их снова опуститься в кресла.

– Воля ваша, кого изволите, только надобно и себе полегчить.

– Как это себе полегчить? — спросил Головкин.

– А так полегчить, чтоб воли себе прибавить, — ответил Голицын.

Боярские дрязги кончились, начиналась политика.

Предложение Голицына, возвращавшее Россию чуть ли не ко временам "семибоярщины", было сделано всего пять лет спустя после смерти Петра Великого!

Сергей Цветков

#путинская_илитка

Безродные гопники, узурпировавшие власть, возомнили себя новой аристократией) но ничего, это ненадолго.

Безродные гопники, узурпировавшие власть, возомнили себя новой аристократией) но ничего, это ненадолго.

И если ты вдруг начал что-то понимать,

И от прозрений, захотелось заорать,

Давай кричи, но тебя могут не понять.

Никто из них не хочет ничего менять...

И от прозрений, захотелось заорать,

Давай кричи, но тебя могут не понять.

Никто из них не хочет ничего менять...

Следите за теми ресурсами, которые называют себя "националистическими" и "патриотическими". Если в потоке новостей сегодня они не вспомнят про День памяти жертв репрессий, то по сути они ничем не отличаются от совков и запутинцев (неосовков). Придя к власти, они будут продолжать ту же политику террора и запугивания. И вы получите шило в обмен на мыло. Это одна генерация людей, одни «коды» восприятия реальности, одни принципы.