Size: a a a

2019 August 23

"..Если я сразу назову ответ, то многие скажут, что конспирология. А ежели разъяснить дело издалека и подробно, то – технология. Между прочим, в этом и заключается разница (не единственная) между доброкачественной и злокачественной конспирологиями. Ежели у конспирологии отсутствует потенциал превратиться в технологию, такая конспирология злокачественная, ну её" (с)

Я на днях в твиттере написал "смешной" бизнес-совет из интернета: "будьте везучими". Посмеялся, типа. И со мной также люди посмеялись. Мол, ха-ха, спасибо за полезный совет, вот теперь-то все наладится!

Только я - не смеялся в этом месте.

Вы делаете гы-гы, вы и так все знаете лучше всех. А я глупый, я пошел смотреть, что такое везение, и что знает культура про удачу и неудачу.

"Неудачи бессильны против того, кто твердо гнет свою линию. Раз не везет, два, сто, – но не бесконечно. И когда человек обретает умение и мужество держаться вопреки любому невезению – вот тогда он в порядке; и с первой крохой удачи – а эти крохи выпадают всем! – он попрет, как танк."

"Во-первых, [..] невезение – это когда человек хочет больше, чем может. Этим надо быть скромней. Второе: не умеет учитывать все жизненные обстоятельства. Третье: не готов к худшему. Четвертое: принимает мелочи близко к сердцу."

"На удачу надо плевать – тогда она придет сама. И быть к ней готовым: недостойному она не поможет – он не сумеет ею воспользоваться, удержать. Ее надо добиваться, но на нее нельзя рассчитывать: везет тому, кто сам себя везет. Когда человек может и без удачи, своим горбом и разумом добиться цели – при любых обстоятельствах! – вот тогда удача сама идет навстречу."

👆 Это все из одной только книги, навскидку. Совет в твите умный, просто не всякий читатель его способен понять.

Только я - не смеялся в этом месте.

Вы делаете гы-гы, вы и так все знаете лучше всех. А я глупый, я пошел смотреть, что такое везение, и что знает культура про удачу и неудачу.

"Неудачи бессильны против того, кто твердо гнет свою линию. Раз не везет, два, сто, – но не бесконечно. И когда человек обретает умение и мужество держаться вопреки любому невезению – вот тогда он в порядке; и с первой крохой удачи – а эти крохи выпадают всем! – он попрет, как танк."

"Во-первых, [..] невезение – это когда человек хочет больше, чем может. Этим надо быть скромней. Второе: не умеет учитывать все жизненные обстоятельства. Третье: не готов к худшему. Четвертое: принимает мелочи близко к сердцу."

"На удачу надо плевать – тогда она придет сама. И быть к ней готовым: недостойному она не поможет – он не сумеет ею воспользоваться, удержать. Ее надо добиваться, но на нее нельзя рассчитывать: везет тому, кто сам себя везет. Когда человек может и без удачи, своим горбом и разумом добиться цели – при любых обстоятельствах! – вот тогда удача сама идет навстречу."

👆 Это все из одной только книги, навскидку. Совет в твите умный, просто не всякий читатель его способен понять.

2019 August 24

Конструкторы раскрыли тактико-техническое задание на корвет проекта 20386.

Основные требования заказчика - модульность, многофункциональность и универсальность.

Фото - @SkiperKakao

Основные требования заказчика - модульность, многофункциональность и универсальность.

Фото - @SkiperKakao

2019 August 25

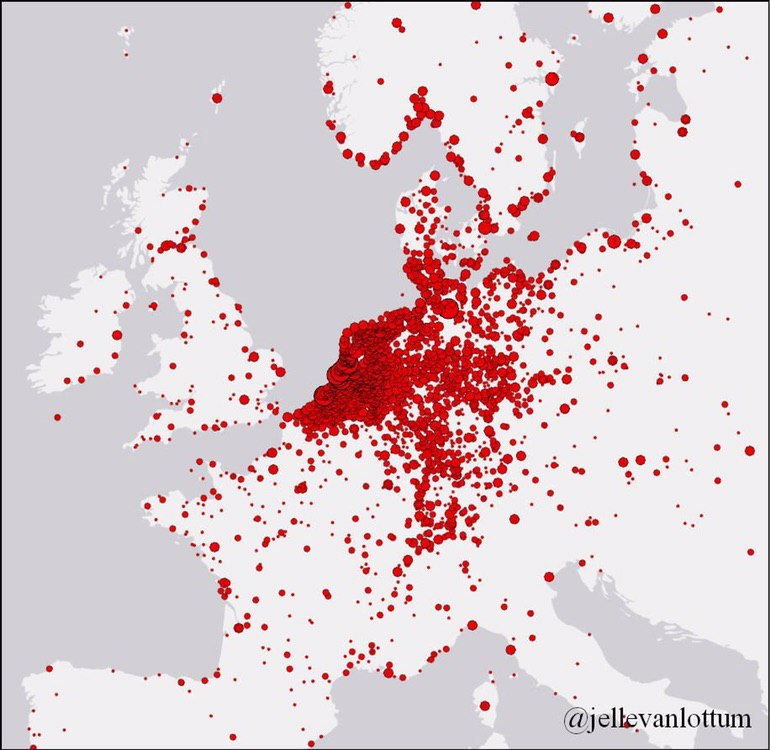

Карта, отражающая происхождение моряков Нидерландской Ост-Индской компании (VOC) за XVII-XIX в. Видно, что Германия и Фландрия представляли собой одно культурное и экономическое пространство с Нидерландами: фламандцы и саксонцы массово шли служить в VOC.

Данные карты несколько контринтуитивны: оказывается, что ни разница в религии (католицизм vs протестантизм), ни испанская оккупация Южных Нидерландов не имела особого значения. Поразительно, но уже тогда основная граница проходила не между протестантами и католиками, а между романскими и германскими народами: фламандцы толпами валят работать на VOC, а валлоны и французы - очень редко.

Ещё пара наблюдений. То, что одним из важных источников manpower для голландского флота является побережье Скандинавии - логично. Но почему таким источником является полоса городов в центральной Шотландии, идущая от Эдинбурга до Глазго? Возможно воинственные жители англо-шотландского пограничья и горцы шли в наемники, а мирнякам из центра оставался только торговый флот.

Данные карты несколько контринтуитивны: оказывается, что ни разница в религии (католицизм vs протестантизм), ни испанская оккупация Южных Нидерландов не имела особого значения. Поразительно, но уже тогда основная граница проходила не между протестантами и католиками, а между романскими и германскими народами: фламандцы толпами валят работать на VOC, а валлоны и французы - очень редко.

Ещё пара наблюдений. То, что одним из важных источников manpower для голландского флота является побережье Скандинавии - логично. Но почему таким источником является полоса городов в центральной Шотландии, идущая от Эдинбурга до Глазго? Возможно воинственные жители англо-шотландского пограничья и горцы шли в наемники, а мирнякам из центра оставался только торговый флот.

2019 August 26

"Русская шарлотка была придумана в Лондоне в начале XIX века французским поваром…" © Wikipedia

2019 August 27

Коэффициент Мавроди — параметр справедливости системы искусственного интеллекта, настраиваемый вручную бенефициаром системы. Тонкая настройка коэффициента Мавроди позволяет добиться необходимого баланса справедливости при принятии беспристрастных решений.

2019 August 28

ASMR албанский журналист в вышиванке рассказывает истории про геноцид уйгуров в Китае 10 часов

https://t.me/uyghur_jut/1701

https://t.me/uyghur_jut/1701

2019 August 29

🇬🇧 Противники Brexit пригрозили королеве казнью

Организация Best for Britain, выступающая против выхода Великобритании из Евросоюза, напомнила королеве Елизавете II о казненных в прошлом монархах из-за ее поддержки Brexit.

Нет никакого смысла в поддержке королевой такого антидемократического, неконституционного и политизированного маневра со стороны правительства. Когда ее просили о помощи, ей стоило бы вспомнить о том, как недобро история обходится с монархами, которые помогают и содействуют подавлению демократии.

Наоми Смит, глава организации

Организация Best for Britain, выступающая против выхода Великобритании из Евросоюза, напомнила королеве Елизавете II о казненных в прошлом монархах из-за ее поддержки Brexit.

Нет никакого смысла в поддержке королевой такого антидемократического, неконституционного и политизированного маневра со стороны правительства. Когда ее просили о помощи, ей стоило бы вспомнить о том, как недобро история обходится с монархами, которые помогают и содействуют подавлению демократии.

Наоми Смит, глава организации

Наблюдение:

Мода на блог-облако вокруг какой-нибудь государственной или около государственной конторы не столько продвигает идеи и бренд конторы, сколько демаскирует подковерную позицию конторы в аппаратных боях.

К примеру, уже больше года как в администрации президента опомнились, и увидели в Белоруссии и Лукашенко не последнего союзника и надёжную часть Союзного Государства, а коллаборациониста, радикального белорусского националиста, человека активно ищущего возможность вывернуться из-под опеки Москвы. На Белоруссию началось серьезное экономическое и политическое давление со стороны правительства РФ (экономического блока) и АП, а информационного и дипломатического давления не началось.

МИД и главный Кремлевский рупор международной пропаганды РашаТудэй тему проигнорировали, более того, назначенный в обход МИДа посол Бабич был не акцентировано, но очевидно пару раз пнут армянскими телеграмщиками тетушки Симоньян. Да можно ли больше себя разоблачить, Родион Романович?

Рашатудей всем своим блогерским пулом второй год отсасывает абсолютно никчемному дураку Слуцкому, а попытку вернуть 10 млн русскоязычного населения и забрать исконную территорию

недружелюбно игнорирует.

При этом люди очень сильно заняты: разоблачение немецкого мультикультурализма, рассказ про подвиг депутата Слуцкого, выпуск смешной футболочки, рецепт шашлыка по-еревански,отрицание причастности армян к организованной преступности, высмеивание французских протестов, история про то, как выдача 14-летних девочек замуж - милая армянская традиция.

Предлагаю вложить много денег в расширение штатного расписания посольства РФ в Армении, отправить туда Лаврова-Калантаряна, Симоньян, Кеосаяна, Бабаяна и Слуцкяна. Пускай там за наш счёт пьют домашнее вино дяди Вачика, кушают шашлык, танцуют, любуются Араратом, пишут посты про то как прекрасна великая страна Армения, а под ногами тут пусть не путаются.

Мода на блог-облако вокруг какой-нибудь государственной или около государственной конторы не столько продвигает идеи и бренд конторы, сколько демаскирует подковерную позицию конторы в аппаратных боях.

К примеру, уже больше года как в администрации президента опомнились, и увидели в Белоруссии и Лукашенко не последнего союзника и надёжную часть Союзного Государства, а коллаборациониста, радикального белорусского националиста, человека активно ищущего возможность вывернуться из-под опеки Москвы. На Белоруссию началось серьезное экономическое и политическое давление со стороны правительства РФ (экономического блока) и АП, а информационного и дипломатического давления не началось.

МИД и главный Кремлевский рупор международной пропаганды РашаТудэй тему проигнорировали, более того, назначенный в обход МИДа посол Бабич был не акцентировано, но очевидно пару раз пнут армянскими телеграмщиками тетушки Симоньян. Да можно ли больше себя разоблачить, Родион Романович?

Рашатудей всем своим блогерским пулом второй год отсасывает абсолютно никчемному дураку Слуцкому, а попытку вернуть 10 млн русскоязычного населения и забрать исконную территорию

недружелюбно игнорирует.

При этом люди очень сильно заняты: разоблачение немецкого мультикультурализма, рассказ про подвиг депутата Слуцкого, выпуск смешной футболочки, рецепт шашлыка по-еревански,отрицание причастности армян к организованной преступности, высмеивание французских протестов, история про то, как выдача 14-летних девочек замуж - милая армянская традиция.

Предлагаю вложить много денег в расширение штатного расписания посольства РФ в Армении, отправить туда Лаврова-Калантаряна, Симоньян, Кеосаяна, Бабаяна и Слуцкяна. Пускай там за наш счёт пьют домашнее вино дяди Вачика, кушают шашлык, танцуют, любуются Араратом, пишут посты про то как прекрасна великая страна Армения, а под ногами тут пусть не путаются.

2019 August 31

Аристотель: "Когда неравные ведут себя как равные, получается худшее неравенство"

2019 September 01

Об одной ошибке демократического движения в России

Множество этичных политических инструментов не совпадает с множеством инструментов эффективных. Многие этичные методы провальны на практике, а многие эффективные - совершенно неэтичны.

Один из самых ярких примеров этичной, но пораженческой политики - это так свойственное российскому демократическому движению «непредрешенчество». Ну помните как у белых в гражданскую: мы никакой собственной повестки не навязываем, вот как победим проведём выборы, созовём учредительное собрание, оно то все и решит.

Этически и эстетически такая позиция безупречна. В практической же плоскости она представляет из себя позицию лузера и пораженца. Ведь как такую позицию воспринимают ширнармассы?

- Помогите мне прийти к власти!

- А что ты собираешься делать, когда придёшь?

- Секрет.

В этом плане нынешняя российская оппозиция с ее бесконечными ритуальными танцами вокруг честных выборов из раза в раз повторяет ошибки белых. «Ребята, - говорят демократы, - мы вам ничего не навязываем, мы хотим дать вам возможность самим решать, что вы хотите делать со своей судьбой».

Беда в том, что эта лини я основывается на underlying assumption, что народ хочет что-то решать. А собственно из чего сделан такой вывод? Скорее наоборот - народ мечтает, чтобы решали за него, в этом и заключается с его т.з. политическое лидерство. Ничего удивительного что претензия на политическое лидерство вкупе с отказом роль лидера исполнять, не очень то убеждает народную массу.

Приведу обратный пример - рецепт неэтичной, но эффективной политики, описанный ещё Цицероном. Он очень прост на самом деле - всем все обещать.

Не может быть полон, - пишет Цицерон, - дом того политика, который берётся только за то, что может исполнить. Чтобы заручиться поддержкой населения, обещай исполнить любые просьбы. Понятно, что значительная часть твоих обещаний будет не только неисполнима, но и логически будет противоречить друг другу. Но это не беда.

Во-первых, народ глуп - и этих противоречий не увидит. Во-вторых, память у народа - как у золотой рыбки, и про 90% твоих обещаний он забудет уже через год. В-третьих, он абсолютно иррационален: люди гораздо больше сердятся на того, кто прямо отказал им в выполнении из просьбы, чем на того, кто пообещал, что сделает и не сделал. «Он хотя бы пытался».

Наверное, самый яркий пример описанной Цицероном политики в близкие к нам времена дали коммунисты: российские там или китайские, которые самым циничным образом воровали чужие платформы и обещали народу все, что угодно, чего народ желал. Исполнять свои обещания они обычно не собирались.

Например, в 1930-1940-е, когда в Китае шла Гражданская война между Гоминьданом и коммунистами, коммунисты раздавали самые смелые обещания. Крестьянам - землю, рабочим - заводы, меньшинствам право на полное самоопределение - вплоть до выхода из состава Китая.

Но после разгрома Гоминьдана и прихода коммунистов к власти в 1949, их риторика немедленно меняется. В октябре 1949 агенство Синьхуа телеграфирует своему региональному подразделению:

"В период гражданской войны мы подчеркивали право меньшинств на самоопределение, с тем чтобы поднять их на борьбу с реакционным режимом Гоминьдана. Это было правильно на тот момент. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом... Ради объединения нашего государства, ради противостояния заговору империалистов и их гончих собак.. мы не должны больше использовать этот слоган и не позволять использовать его империалистам и реакционным элементам среди национальных меньшинств".

Удивительное по прямоте признание. По сути, государственное информационное агенство признает, что право на самоопредление с самого начала было обманкой, направленной на мобилизацию меньшинств на борьбу с Гоминьданом. На самом же деле его никто не собирался принимать всерьез и после победы КПК этот лозунг был немедленно отброшен.

Множество этичных политических инструментов не совпадает с множеством инструментов эффективных. Многие этичные методы провальны на практике, а многие эффективные - совершенно неэтичны.

Один из самых ярких примеров этичной, но пораженческой политики - это так свойственное российскому демократическому движению «непредрешенчество». Ну помните как у белых в гражданскую: мы никакой собственной повестки не навязываем, вот как победим проведём выборы, созовём учредительное собрание, оно то все и решит.

Этически и эстетически такая позиция безупречна. В практической же плоскости она представляет из себя позицию лузера и пораженца. Ведь как такую позицию воспринимают ширнармассы?

- Помогите мне прийти к власти!

- А что ты собираешься делать, когда придёшь?

- Секрет.

В этом плане нынешняя российская оппозиция с ее бесконечными ритуальными танцами вокруг честных выборов из раза в раз повторяет ошибки белых. «Ребята, - говорят демократы, - мы вам ничего не навязываем, мы хотим дать вам возможность самим решать, что вы хотите делать со своей судьбой».

Беда в том, что эта лини я основывается на underlying assumption, что народ хочет что-то решать. А собственно из чего сделан такой вывод? Скорее наоборот - народ мечтает, чтобы решали за него, в этом и заключается с его т.з. политическое лидерство. Ничего удивительного что претензия на политическое лидерство вкупе с отказом роль лидера исполнять, не очень то убеждает народную массу.

Приведу обратный пример - рецепт неэтичной, но эффективной политики, описанный ещё Цицероном. Он очень прост на самом деле - всем все обещать.

Не может быть полон, - пишет Цицерон, - дом того политика, который берётся только за то, что может исполнить. Чтобы заручиться поддержкой населения, обещай исполнить любые просьбы. Понятно, что значительная часть твоих обещаний будет не только неисполнима, но и логически будет противоречить друг другу. Но это не беда.

Во-первых, народ глуп - и этих противоречий не увидит. Во-вторых, память у народа - как у золотой рыбки, и про 90% твоих обещаний он забудет уже через год. В-третьих, он абсолютно иррационален: люди гораздо больше сердятся на того, кто прямо отказал им в выполнении из просьбы, чем на того, кто пообещал, что сделает и не сделал. «Он хотя бы пытался».

Наверное, самый яркий пример описанной Цицероном политики в близкие к нам времена дали коммунисты: российские там или китайские, которые самым циничным образом воровали чужие платформы и обещали народу все, что угодно, чего народ желал. Исполнять свои обещания они обычно не собирались.

Например, в 1930-1940-е, когда в Китае шла Гражданская война между Гоминьданом и коммунистами, коммунисты раздавали самые смелые обещания. Крестьянам - землю, рабочим - заводы, меньшинствам право на полное самоопределение - вплоть до выхода из состава Китая.

Но после разгрома Гоминьдана и прихода коммунистов к власти в 1949, их риторика немедленно меняется. В октябре 1949 агенство Синьхуа телеграфирует своему региональному подразделению:

"В период гражданской войны мы подчеркивали право меньшинств на самоопределение, с тем чтобы поднять их на борьбу с реакционным режимом Гоминьдана. Это было правильно на тот момент. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом... Ради объединения нашего государства, ради противостояния заговору империалистов и их гончих собак.. мы не должны больше использовать этот слоган и не позволять использовать его империалистам и реакционным элементам среди национальных меньшинств".

Удивительное по прямоте признание. По сути, государственное информационное агенство признает, что право на самоопредление с самого начала было обманкой, направленной на мобилизацию меньшинств на борьбу с Гоминьданом. На самом же деле его никто не собирался принимать всерьез и после победы КПК этот лозунг был немедленно отброшен.

(продолжение) Если обобщить все вышесказанное, предельно неэтичная, но рабочая метода Мао Цзэдуна заключалась в ставке на безнадёжный идиотизм большей части населения. Российские же демократы фейлятся в том числе и потому что сильно преувеличивают умственные способности российского электората и его готовность взять ответственность за свою судьбу в собственные руки. Соответственно, если они хотят переломить ситуацию, первое, что им нужно сделать - это сформировать ясный и привлекательный образ будущего, который можно будет продать избирателю.

2019 September 02

🇨🇾🇷🇺 Bloomberg: Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд.

2019 September 04

#Кстати

Очень-очень забавно, что упомянутая в расследовании ОРБИТАЛ АТК не просто "тесно связана с правительством США", всё гораздо веселее: Орбитал — это одна из коренных корпораций рейгановских "Звёздных войн", реализовывавшая и сейчас активно работающая над созданием "убийц русских спутников". Одним из лоббистов этой корпорации является "американский Келдыш" — умница и многажды доктор наук, бывший директор НАСА Майк Гриффин, занимавший пост директора НАСА, один из руководителей венчурного фонда In-Q-Tel, создавшего PayPal и самого Илона Маска; Орбитал — это не просто один из клапанов самого сердца американского ВПК и спецслужб, это заветное нерестилище old money, любимица американских патрициев из рейгановских think tank по обеспечению американского глобального доминирования.

То есть задействование "дочки" Орбитал в поставках оружия и боеприпасов (советских стандартов) самым адским террористам Йемена и Сирии подчёркивает, что это не просто проделки правителства и спецслужб США, нет, это консолидированная позиция самого коренного истеблишмента США, который никогда не меняется, в отличие от президентов — Обамы и Трампы приходят и уходят, но циркуляция патриотов США между кабинетами секретных венчуров, советами директоров высокотехнологичных компаний, лоббистскими компаниями и Сенатом не прекращается никогда.

Это не эксцессы, ребятки, это американская элита во всей красе — с кучей настоящих докторских степеней по физике, математике и микроэлектронике, в пятом-десятом поколени умнейшая, ловкая, беспринципная и абсолютно беспощадная к нам, врагам Рейха.

Очень-очень забавно, что упомянутая в расследовании ОРБИТАЛ АТК не просто "тесно связана с правительством США", всё гораздо веселее: Орбитал — это одна из коренных корпораций рейгановских "Звёздных войн", реализовывавшая и сейчас активно работающая над созданием "убийц русских спутников". Одним из лоббистов этой корпорации является "американский Келдыш" — умница и многажды доктор наук, бывший директор НАСА Майк Гриффин, занимавший пост директора НАСА, один из руководителей венчурного фонда In-Q-Tel, создавшего PayPal и самого Илона Маска; Орбитал — это не просто один из клапанов самого сердца американского ВПК и спецслужб, это заветное нерестилище old money, любимица американских патрициев из рейгановских think tank по обеспечению американского глобального доминирования.

То есть задействование "дочки" Орбитал в поставках оружия и боеприпасов (советских стандартов) самым адским террористам Йемена и Сирии подчёркивает, что это не просто проделки правителства и спецслужб США, нет, это консолидированная позиция самого коренного истеблишмента США, который никогда не меняется, в отличие от президентов — Обамы и Трампы приходят и уходят, но циркуляция патриотов США между кабинетами секретных венчуров, советами директоров высокотехнологичных компаний, лоббистскими компаниями и Сенатом не прекращается никогда.

Это не эксцессы, ребятки, это американская элита во всей красе — с кучей настоящих докторских степеней по физике, математике и микроэлектронике, в пятом-десятом поколени умнейшая, ловкая, беспринципная и абсолютно беспощадная к нам, врагам Рейха.

Продолжение отличного расследования Гайтанджиевой. КССО США и секретная программа “Smoking guns”. Дымиться должно сейчас в Пентагоне. А в некоторых кабинетах прямо таки взрываться. Оружие для боевиков Нусры в Сирии, для террористов ИГИЛ в Ливии. Старый добрый хардкор от американских спецслужб. Практически готовый сценарий для фильма.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3185355

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3185355

The Trump administration is considering launching a social credit score-style system in coordination with Big Tech that would use spy data collected from Amazon, Google and Apple devices to determine whether or not an individual can own a gun.

https://summit.news/2019/09/04/trump-administration-considering-social-credit-score-system-to-determine-who-can-buy-a-gun/

https://summit.news/2019/09/04/trump-administration-considering-social-credit-score-system-to-determine-who-can-buy-a-gun/

👆👆👆 миф о независимости «частных» корпораций США от государства окончательно развенчан. Если это, конечно, не американское ИА Панорама.

Латинский:

Обучение с нуля начинается с 9 сентября по понедельникам в 19:00, по учебнику А. И. Солопова и Е. В. Антонец (традиционному учебнику МГУ).

Преподаватель: Екатерина Павловна Новикова, кандидат филологических наук (МГУ), преподаватель с 10-летним стажем и специалист по латинским грамматикам и античной метрике. Запиcь:

https://courses-dpu.timepad.ru/event/1046872/

Есть возможность присоединиться к продолжающей группе (они прошли 17 уроков по солоповскому учебнику)!

Древнегреческий:

Обучение с нуля начинается после 22 сентября по понедельникам или четвергам в 19:00 (уточняется), по учебнику Ф. Вольфа.

Преподаватель: Алексей Олегович Корчагин, кандидат филологических наук, преподаватель истфака МГУ.

Запись: https://courses-dpu.timepad.ru/event/1046868/

Тоже можно присоединиться к продолжающей группе (уровень 20-30 уроков по Вольфу).

Вопросы по курсам можно адресовать сюда:

Владимир Евгеньевич Шапиев: +7 (916) 121-17-29, courses.usdp@gmail.com, https://vk.com/shmuljke

Оксана Евгеньевна Галактионова: + 7 (916) 757-56-78

Группы вечерних курсов в социальных сетях:

ВК: https://vk.com/eveningcourses

ФБ: https://www.facebook.com/groups/evening.courses/

Друзья, пришла осень — время набора на наши вечерние курсы!Латинский:

Обучение с нуля начинается с 9 сентября по понедельникам в 19:00, по учебнику А. И. Солопова и Е. В. Антонец (традиционному учебнику МГУ).

Преподаватель: Екатерина Павловна Новикова, кандидат филологических наук (МГУ), преподаватель с 10-летним стажем и специалист по латинским грамматикам и античной метрике. Запиcь:

https://courses-dpu.timepad.ru/event/1046872/

Есть возможность присоединиться к продолжающей группе (они прошли 17 уроков по солоповскому учебнику)!

Древнегреческий:

Обучение с нуля начинается после 22 сентября по понедельникам или четвергам в 19:00 (уточняется), по учебнику Ф. Вольфа.

Преподаватель: Алексей Олегович Корчагин, кандидат филологических наук, преподаватель истфака МГУ.

Запись: https://courses-dpu.timepad.ru/event/1046868/

Тоже можно присоединиться к продолжающей группе (уровень 20-30 уроков по Вольфу).

Вопросы по курсам можно адресовать сюда:

Владимир Евгеньевич Шапиев: +7 (916) 121-17-29, courses.usdp@gmail.com, https://vk.com/shmuljke

Оксана Евгеньевна Галактионова: + 7 (916) 757-56-78

Группы вечерних курсов в социальных сетях:

ВК: https://vk.com/eveningcourses

ФБ: https://www.facebook.com/groups/evening.courses/