Набиуллина в кулуарах XVIII Международного банковского форума в Сочи

подтвердила намерение регулятора ввести жесткие ограничения в отношении банков, создающих и развивающих экосистемы. Параметры ужесточения были обнародованы в июне и предполагают введение «риск-чувствительных лимитов» для банковских активов (т. н. иммобилизованных активов), размещенных в экосистемы. Тогда же были названы проблемные по совокупности критериев банки — Сбербанк и ВТБ. В группе риска оказались Альфа-банк, Тинькофф. Такая политика ЦБ, как считают эксперты из академических институтов, может привести к катастрофическим последствиям для реформ с целью создать экономику нового технологического передела.

Экосистемы в понимании ЦБ — это совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, позволяющих в рамках единого процесса получать спектр продуктов и услуг. Набиуллина

считает, что такая конструкция несет серьезные риски для клиентов и кредитных организаций. Но за рамками этого узковедомственного определения осталась главная особенность экосистем. Подобно природным аналогам, банковская экосистема представляет этап экономической эволюции. И является новой организационно-экономической формой сети самонастраивающихся многоотраслевых бизнес-структур, обслуживающих потребрынок на основе информтехнологий. Когда-то сетевой ритейл сменил сельпо, теперь экосистема заменяет массу двусторонних связей «банк — бизнес-структура».

Финансово-управленческое ядро экосистемы — крупный банк, ориентированный на прибыль не через спекулятивные операции, кредиты, ценные бумаги и т.п., а через прямое участие в комплексном развитии реального (сейчас преимущественно торгово-сервисного) сектора экономики.

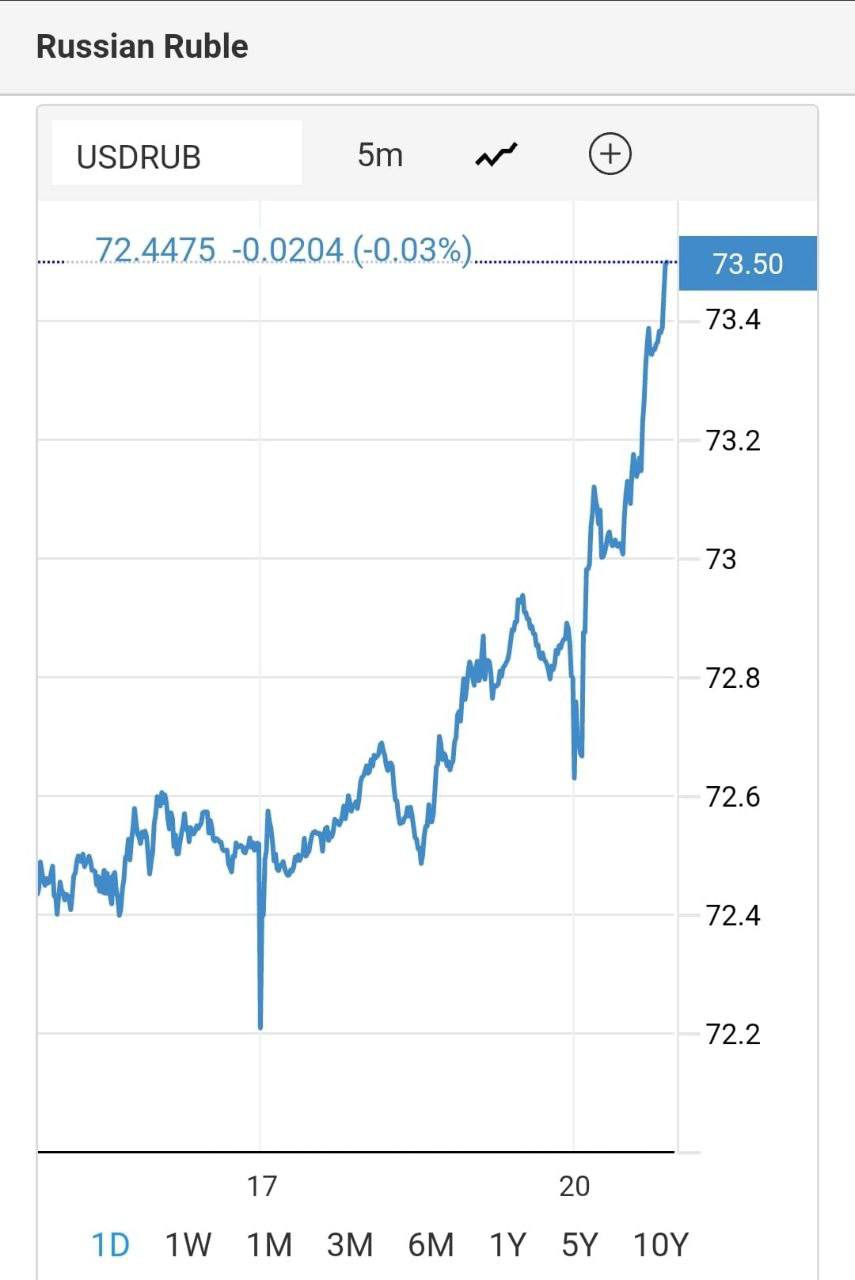

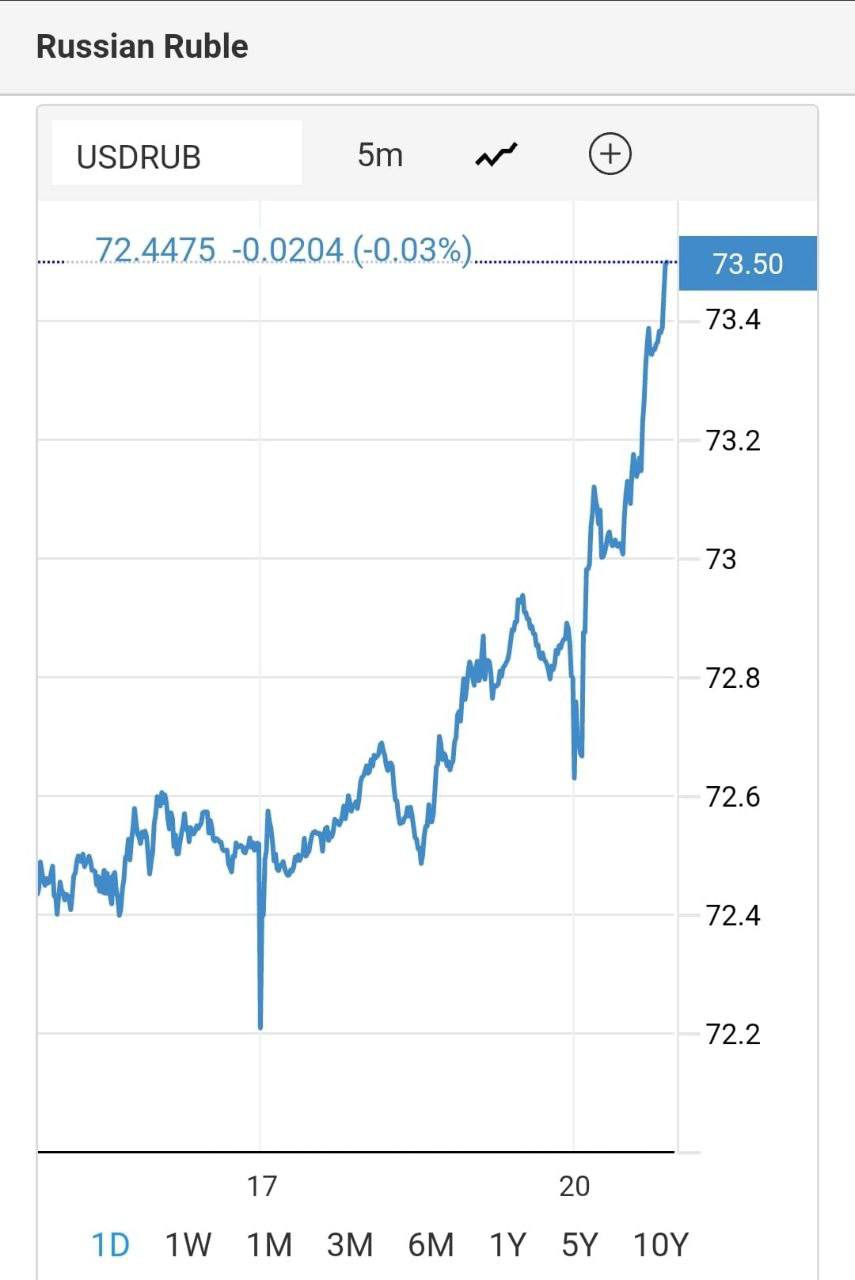

Риски, которыми в ЦБ обосновывают необходимость ужесточить нормативы, ниже опасностей невозврата кредитов, валютных скачков, введения санкций и т.п. Ликвидность эко-активов может также быть ниже, но надежность кратно выше и сравнима с наиболее устойчивыми залоговыми кредитами.

Зарубежные экосистемы стали основой потребрынка в КНР и США при содействии Народного банка Китая и ФРС и начали экспансию на российский рынок (CitiBank, Ali Baba, Tencent, Google, Amazon, Apple и др.). Поддержка отечественных экосистем государством

будет означать не только создание основы для технологического рывка, но и суверенный характер этого рывка. Переход на горизонтальные организационно-экономические связи означает ослабление за ненужностью регулирующих полномочий ЦБ. Его ориентация на стоимостные показатели прибыли не соответствует задачам государства обеспечить наполнение потребрынка и повысить уровень жизни граждан. Возможные управленческо-статусные потери обуславливают нежелание ЦБ выпускать из-под контроля банковские экосистемы.

Добавим сюда игнорирование крипто- и цифровой валюты ЦБ и получим заморозку отечественной кредитно-финансовой системы в состоянии XX века. Это может оставить страну на периферии мирового развития, учитывая, что доля экосистем и ЦФП к 2025 году в мировом ВВП возрастет до 30% ($60 трлн).

Пока практически невозможно предотвратить активизацию политики ЦБ в этом направлении. Закон о ЦБ выводит регулятора из-под контроля властных структур. О необходимости пересмотреть законодательство неоднократно говорили в Госдуме прошлых созывов. Но эти попытки успешно гасились мощным монетаристским лобби.

Новый состав Госдумы, получивший дополнительные полномочия, может изменить ситуацию, приведя банковское законодательство в соответствие с запросами экономики. Актуальность проблемы нарастает, она не исчерпывается финансовыми технологиями. Экосистемы сегодня представлены многовекторными зонтичными структурами, выросшими из финтеха (Сбер, ВТБ, Альфа, Тинькофф) и из информационно-технологической отрасли (Яндекс МТС, USM). Если первые развивались из банковских учреждений, то вторые просто добавили опциональные финансовые сервисы. Поэтому намерение ЦБ регулировать экосистемы архаичными подходами предопределяет малопродуктивные конфликты в частных случаях и провалы в решении общеэкономических проблем.