Ну что – опрос, значит. По распоряжению Путина в Екатеринбурге проведут опрос о том, как быть с начавшейся стройкой храма на месте сквера. В администрации города уже подтверждают, что завтра запускают опрос.

Поскольку этот трюк с опросом российские политические менеджеры уже проворачивали не раз (с одним только Крымом минимум три раза) и будут проворачивать и дальше, самое время кое-что прояснить. Тем более, что это идеальный кейс для моей новой книжки про общественное мнение и опросную демократию.

В самом деле, аргумент выглядит неубиваемо: вы хотите демократического решения – вот вам демократия, сейчас мы узнаем «мнение людей», как выразился Путин. То есть фактически проведём плебисцит. Сейчас я вам скажу, что будет дальше: опрос покажет, что «народ за храм», строительство продолжат, люди разойдутся по домам с мрачным ощущением, что они в исчезающем меньшинстве и вообще на какой-то чужой планете, что защищать свои интересы больше не стоит, всё равно народ-то всегда за власти.

Коротко о том, почему этот опросный плебисцит не имеет отношения к демократии.

1. Главный принцип плебисцита, который давно известен в политической теории: плебисцит всегда выигрывает тот, кто его проводит. Потому что именно он контролирует всё – от условий проведения плебисцита до формата проведения и формулировок вопросов.

То, что в последние дни ВЦИОМ проводил телефонный опрос горожан (и судя по тому, как много людей рассказывает о том, что им звонили, по очень большой выборке) – предварительная фаза плебисцита. Путин никогда не стал бы выходить с таким предложением, если бы не был уверен в результатах.

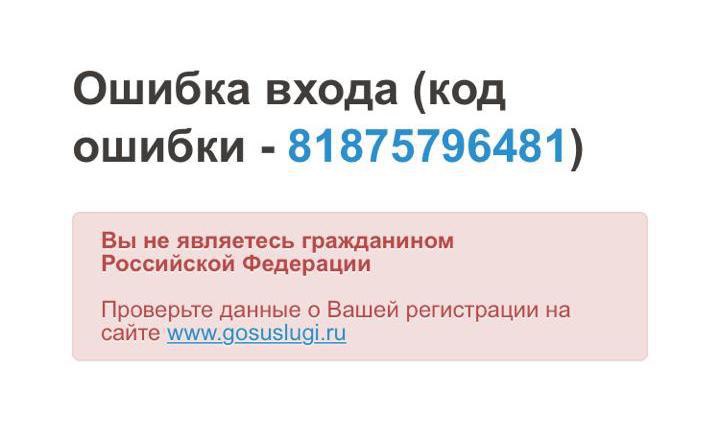

Метод проведения плебисцита они пока так и не определили – одни чиновники сегодня говорили про опрос на сайте администрации (почему не на сайте ФСБ сразу?), другие – про «социологов», третьи – про уличные опросы. В любом случае, полный контроль за ходом и результатами голосования будет у городских властей, которые, конечно, являются стороной конфликта.

2. Главная хитрость плебисцита – его неожиданность: давайте просто "узнаем мнение". Но чтобы у людей появилось мнение, оно должно сформироваться. Мнение формируется с помощью публичных дискуссий и дебатов, в которых все стороны могут изложить свои позиции. Именно это называется «демократией», а вовсе не голосование.

Сейчас, пользуясь эффектом внезапности, они будут приставать к горожанам с вопросом типа «Нужен ли храм городу?» и получат «мнение», которого у людей нет и не может быть, пока не состоялась нормальная общественная дискуссия. Или, ещё хуже, запустят опрос в Интернете и организуют «подвоз избирателей на сайт».

3. Ключевое требование демократии – чтобы каждый гражданин мог принять участие в решении важного для него общественного вопроса. Опросы организованы по выборочному принципу – подавляющее большинство горожан не получат никакого шанса заявить свой голос. За них будут говорить те, кто попадёт в выборку. Люди, которые рисковали своим здоровьем, попадая под дубинки головорезов и омоновцев, потому что для них по-настоящему важно публичное пространство в центре города, могут вообще не попасть в выборку. А вместо них туда, например, попадут те, кто о конфликте ничего не слышал.

4. С организацией выборки тоже всё весело. Мэр Высокинский сегодня уже показал себя большим знатоком статистики, заявив, что «Принять участие должны не сто, не двести и не тысяча человек, а должна быть репрезентативная выборка». Передайте ему кто-нибудь, что репрезентативность выборки вообще никак не зависит от её объёма. И если они нагонят двадцать тысяч ботов, эта выборка ни разу не будет репрезентативной. Кроме того, методы вроде онлайн-опроса и уличного опроса в принципе не могут обеспечивать репрезентативности, сколько бы народу там ни опросили. Репрезентативность основана на том, что у каждого человека должен быть абсолютный равный со всеми остальным шанс попасть в выборку. Но, конечно, администрация будет размахивать цифрой опрошенных и говорить, что это и есть «воля жителей».

5.