Size: a a a

2018 January 09

Л.С. Хилтон «Маэстра»

Идеальная книжка для зимних каникул о приключениях эстетствующей маньячки. Создатель этого странного guilty pleasure Лиза Хилтон — историк и искусствовед, в основном пишет

историко-биографические романы, но видимо позарившись на славу "50 оттенков серого" решила поиграть с жанром написала беллетристический бестселлер, в любви к которому вы вряд ли осмелитесь признаться.

В аннотации сказано, что это небывалый микс «Исчезнувшей», «Девушки с татуировкой дракона» и «50 оттенков серого», но на мой взгляд «Маэстра» не совсем вписывается в заданную систему координат. Если говорить о детективах, то книга намного проще, чем Стиг Ларссон, при этом она гораздо умнее «50 оттенков», а если разбираться в мотивации главной героини, то историяя "Маэстры" куда загадочнее «Исчезнувшей». В общем, это мало на что похожая и непредсказуемая книга.

Главная героиня - искусствовед, днем она работает в престижном аукционном доме, а ночью занимается эскортом в элитном ночном клубе. Совершенно непонятно, нужны ли ей деньги, богатые мужики, любовь или карьера, так что как-то внятно обьяснить дальнейшие ее поступки достаточно сложно. Девушка просто с царственным безразличием делает то, что ей хочется.

Иногда «Маэстру» сравнивают с «Американским психопатом» Эллиса, однако при всём внешнем сходстве мотивации у персонажей разные. Герой Эллиса — это воплощение американского яппи, потребительского идеала 80-х, который живет среди таких же как он моральных дегенератов, лишенных индивидуальности из-за своей фанатичной преданности моде. Зависть и ненависть — вот главные чувства Бэйтмена наряду с яростью и садистским удовольствием от насилия. К концу романа показывается, что даже убийства уже не могут вызвать у Бэйтмена никаких эмоций, а его личность постепенно распадается.

Действия героини «Маэстры» менее замысловаты. Один из героев, например, спрашивает у Джудит, почему она ходит в дорогие свинг-клубы, на что та искренне отвечает, что просто любит трахаться, и не нужно тут — впрочем как и в жизни искать глубинных смыслов. Однако, не исключаю, что такая интерпретация может быть сильным упрощением.

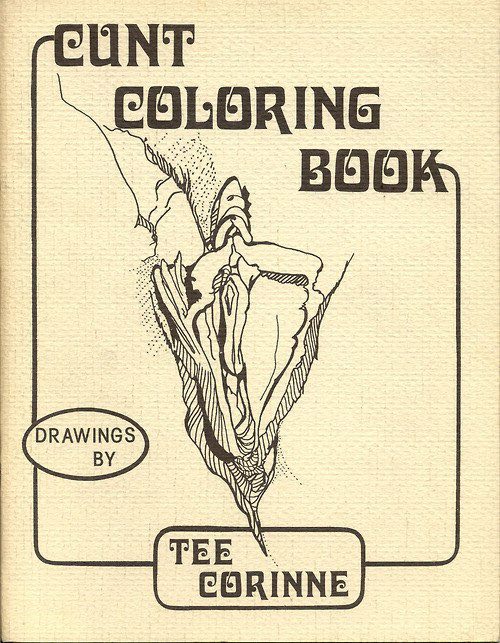

Почитала отечественные отзывы и наткнулась на батальон одичалых домашних женщин, чьи пятые точки буквально пылают из-за маэстры. Такое чувство, что они собирались читать книжку про искусство или рассчитывали узнать историю умной, но бедной девушки, удачно вышедшей замуж, а в итоге споткнулись об анальный секс и расчлененку 😈. Такое и правда случается, когда не обращаешь внимание на стилизованную вагину на обложке. Порекомендовала бы эту книгу всем занудам и моралисткам, чтобы лишний раз пробесились.

Идеальная книжка для зимних каникул о приключениях эстетствующей маньячки. Создатель этого странного guilty pleasure Лиза Хилтон — историк и искусствовед, в основном пишет

историко-биографические романы, но видимо позарившись на славу "50 оттенков серого" решила поиграть с жанром написала беллетристический бестселлер, в любви к которому вы вряд ли осмелитесь признаться.

В аннотации сказано, что это небывалый микс «Исчезнувшей», «Девушки с татуировкой дракона» и «50 оттенков серого», но на мой взгляд «Маэстра» не совсем вписывается в заданную систему координат. Если говорить о детективах, то книга намного проще, чем Стиг Ларссон, при этом она гораздо умнее «50 оттенков», а если разбираться в мотивации главной героини, то историяя "Маэстры" куда загадочнее «Исчезнувшей». В общем, это мало на что похожая и непредсказуемая книга.

Главная героиня - искусствовед, днем она работает в престижном аукционном доме, а ночью занимается эскортом в элитном ночном клубе. Совершенно непонятно, нужны ли ей деньги, богатые мужики, любовь или карьера, так что как-то внятно обьяснить дальнейшие ее поступки достаточно сложно. Девушка просто с царственным безразличием делает то, что ей хочется.

Иногда «Маэстру» сравнивают с «Американским психопатом» Эллиса, однако при всём внешнем сходстве мотивации у персонажей разные. Герой Эллиса — это воплощение американского яппи, потребительского идеала 80-х, который живет среди таких же как он моральных дегенератов, лишенных индивидуальности из-за своей фанатичной преданности моде. Зависть и ненависть — вот главные чувства Бэйтмена наряду с яростью и садистским удовольствием от насилия. К концу романа показывается, что даже убийства уже не могут вызвать у Бэйтмена никаких эмоций, а его личность постепенно распадается.

Действия героини «Маэстры» менее замысловаты. Один из героев, например, спрашивает у Джудит, почему она ходит в дорогие свинг-клубы, на что та искренне отвечает, что просто любит трахаться, и не нужно тут — впрочем как и в жизни искать глубинных смыслов. Однако, не исключаю, что такая интерпретация может быть сильным упрощением.

Почитала отечественные отзывы и наткнулась на батальон одичалых домашних женщин, чьи пятые точки буквально пылают из-за маэстры. Такое чувство, что они собирались читать книжку про искусство или рассчитывали узнать историю умной, но бедной девушки, удачно вышедшей замуж, а в итоге споткнулись об анальный секс и расчлененку 😈. Такое и правда случается, когда не обращаешь внимание на стилизованную вагину на обложке. Порекомендовала бы эту книгу всем занудам и моралисткам, чтобы лишний раз пробесились.

2018 January 11

2018 January 13

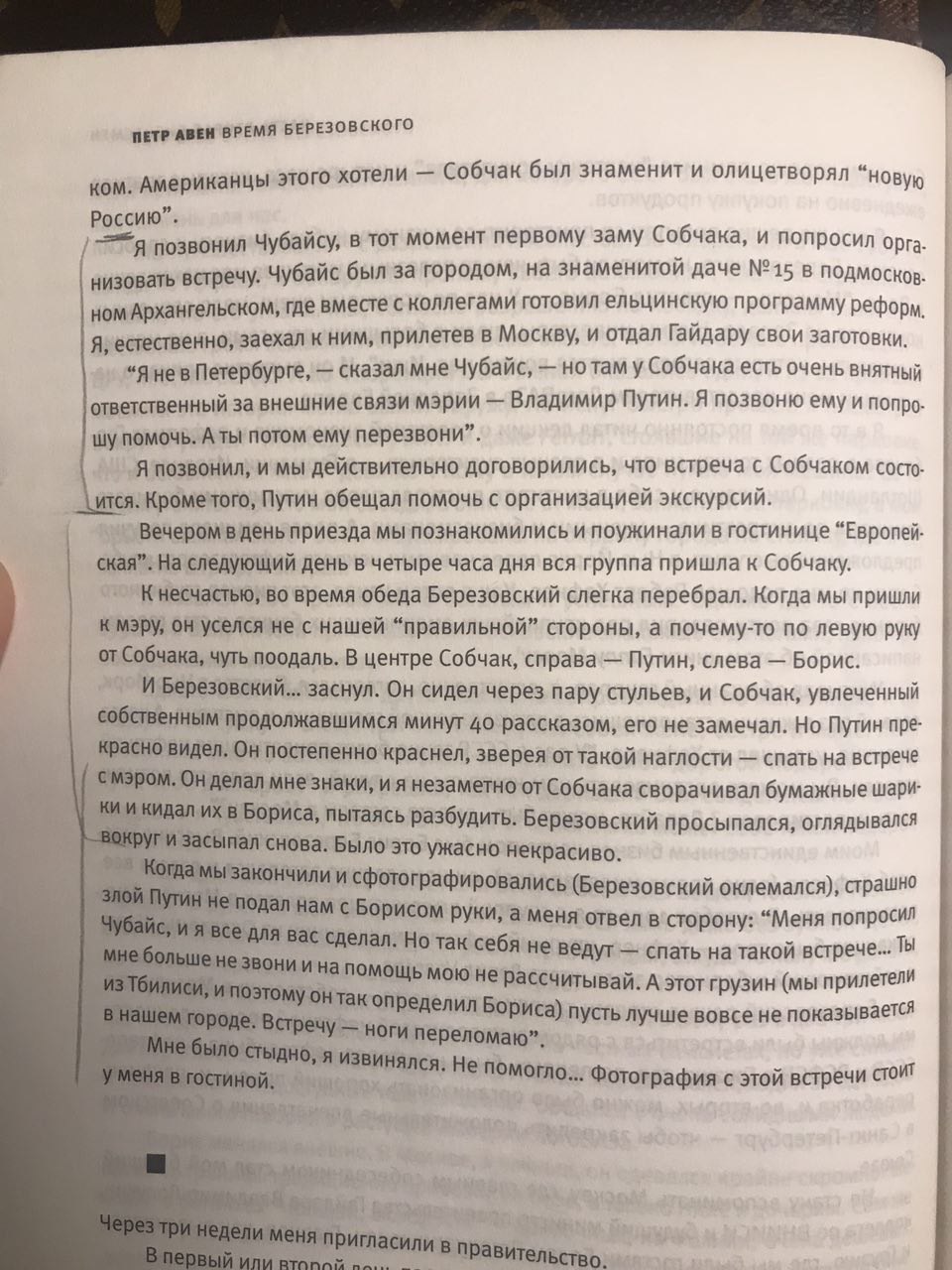

Петр Авен: Грузин Березовский на первой встрече с Путиным напился и уснул

2018 January 16

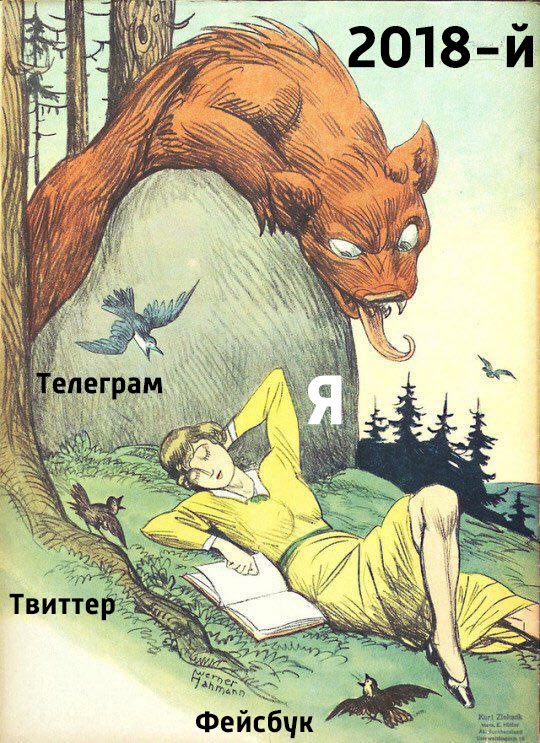

Все ждала, когда админы телеграм-каналов перейдут с ВП и подборок на трафареты и баллоны

такс такс такс што тут у нас подборка подборочка свежая подборочка интересных телеграм-каналов наконецта

@mergevisible — интернет, как известно, был придуман для всяких разных картинок. Вот и автор этого канала с любовью подбирает иллюстрации, фотки и картины на самые разные темы — от стёба над суфражистками до черепашек-ниндзя, слушающих Хаддавэя под кислотой. Что-то разве может быть лучше?

@vamchtetsam — авторский канал с небезынтересными цитатами из классики и современных авторов, которые позволяют по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомые произведения. Ещё благодаря этому каналу можно следить за любопытными новостями из мира литературы. В том числе, можно узнать о том, что в Британии появляется все больше маленьких книжных магазинов, где можно скоротать вечер за книгой и, например, бокалом стаута. Чем не планы на вечер?

@SVasiliev — редкий случай нескучной аналитики от первого председателя совета директоров «Рамблера» Сергея Васильева. Весьма компетентные расклады в сфере экономики и политики, от которых не хочется реветь после первого же предложения.

@priut50pets — помимо картинок, интернет был придуман для собачек и котиков. А тот, кто не любит животных, странный человек. Все остальные — обязательно подпишитесь на канал подмосковного приюта, который не будет навязываться к вам в ленту раз в час с требованием задонатить сотку. Там просто будут появляться фотографии питомцев заведения, а пролистывать, донатить или приезжать за собакой или кошкой — личное дело читателя.

@rushuffle — тут всё понятно. Кто еще не подписался, тот не любит русскую музыку. Потому что только на Шаффле можно прочитать истории о том, как снимали клип «Агате Кристи» на остатки от съемок клипа «Мальчик хочет в Тамбов» и причем тут заслуженная лесбиянка РФ Рената Литвинова.

@BreakingTrends — Покахонтас русского медиарынка Юля Загитова — единственная в телеграме рассказывает о том, как живут СМИ, пиарщики и технологи в регионах, а также за рубежом. Разница в менталитетах, улавливании трендов и отдаленности от центра действует на каждый уездный город по-разному. Оттого читать кейсы еще интересней.

@english_yopta — отличный канал для тех, кто ищет причины, чтобы не тратить время на изучение иностранного. Автор помогает запоминать слова между делом. Например, фраза «binge-watching» означает просмотр сезона сериала «залпом». И не говорите, что так не делали. Поэтому смело подписывайтесь — там ещё много интересного и полезного.

@paperolles — всё, что вы хотели узнать о Прусте, но боялись спросить. Иначе говоря — узкоспециализированный канал для тех, у кого творчество этого автора вызывает в памяти не только «В поисках утраченного времени». Тут рассказывается и о прототипах его героев, и о таких деталях, как рецепт «прустовских» маделинок и даже о кресле, созданным под впечатлением от творчества великого писателя.

@obrpk — известное на площадках других социальных сетей коммьюнити перекочевало в телегу. Роскошный канал, где можно найти самую необычную литературу вроде «клубная и домашняя вечеринка» 1928 года, труда «Онанизм» и книгу о молочных микробах. Однозначный мастрид!

@eidosbook — это как «Мясная лавка в раю», только маленький букинистический магазин во Владимире. Ведет канал продавщица того самого магазинчика. Она по-хорошему уютно и неторопливо рассказывает о новинках и интересных книгах, которые прочла сама или только собирается осилить. Уголок ламповости в телеграме.

@namtataram — интересного человека всегда интересно читать. Ведь мало кто может увлекательно рассуждать об особой (и ужасной) природе музыки в кафе или о том, как хорошо было в детстве распивать испано-адыгейское вино, не привлекая внимания милиции.

@pofactam — говорят, что к созданию этого канала приложил руку Ресторатор, но информацию это подтвердить пока не получилось. Ну а так — немного хулиганский канал о современной культуре. И даже не про винишек-тян. Только разборы жёсткой читки, минусов, бифов и изибутсов с аирмаксами.

@mergevisible — интернет, как известно, был придуман для всяких разных картинок. Вот и автор этого канала с любовью подбирает иллюстрации, фотки и картины на самые разные темы — от стёба над суфражистками до черепашек-ниндзя, слушающих Хаддавэя под кислотой. Что-то разве может быть лучше?

@vamchtetsam — авторский канал с небезынтересными цитатами из классики и современных авторов, которые позволяют по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомые произведения. Ещё благодаря этому каналу можно следить за любопытными новостями из мира литературы. В том числе, можно узнать о том, что в Британии появляется все больше маленьких книжных магазинов, где можно скоротать вечер за книгой и, например, бокалом стаута. Чем не планы на вечер?

@SVasiliev — редкий случай нескучной аналитики от первого председателя совета директоров «Рамблера» Сергея Васильева. Весьма компетентные расклады в сфере экономики и политики, от которых не хочется реветь после первого же предложения.

@priut50pets — помимо картинок, интернет был придуман для собачек и котиков. А тот, кто не любит животных, странный человек. Все остальные — обязательно подпишитесь на канал подмосковного приюта, который не будет навязываться к вам в ленту раз в час с требованием задонатить сотку. Там просто будут появляться фотографии питомцев заведения, а пролистывать, донатить или приезжать за собакой или кошкой — личное дело читателя.

@rushuffle — тут всё понятно. Кто еще не подписался, тот не любит русскую музыку. Потому что только на Шаффле можно прочитать истории о том, как снимали клип «Агате Кристи» на остатки от съемок клипа «Мальчик хочет в Тамбов» и причем тут заслуженная лесбиянка РФ Рената Литвинова.

@BreakingTrends — Покахонтас русского медиарынка Юля Загитова — единственная в телеграме рассказывает о том, как живут СМИ, пиарщики и технологи в регионах, а также за рубежом. Разница в менталитетах, улавливании трендов и отдаленности от центра действует на каждый уездный город по-разному. Оттого читать кейсы еще интересней.

@english_yopta — отличный канал для тех, кто ищет причины, чтобы не тратить время на изучение иностранного. Автор помогает запоминать слова между делом. Например, фраза «binge-watching» означает просмотр сезона сериала «залпом». И не говорите, что так не делали. Поэтому смело подписывайтесь — там ещё много интересного и полезного.

@paperolles — всё, что вы хотели узнать о Прусте, но боялись спросить. Иначе говоря — узкоспециализированный канал для тех, у кого творчество этого автора вызывает в памяти не только «В поисках утраченного времени». Тут рассказывается и о прототипах его героев, и о таких деталях, как рецепт «прустовских» маделинок и даже о кресле, созданным под впечатлением от творчества великого писателя.

@obrpk — известное на площадках других социальных сетей коммьюнити перекочевало в телегу. Роскошный канал, где можно найти самую необычную литературу вроде «клубная и домашняя вечеринка» 1928 года, труда «Онанизм» и книгу о молочных микробах. Однозначный мастрид!

@eidosbook — это как «Мясная лавка в раю», только маленький букинистический магазин во Владимире. Ведет канал продавщица того самого магазинчика. Она по-хорошему уютно и неторопливо рассказывает о новинках и интересных книгах, которые прочла сама или только собирается осилить. Уголок ламповости в телеграме.

@namtataram — интересного человека всегда интересно читать. Ведь мало кто может увлекательно рассуждать об особой (и ужасной) природе музыки в кафе или о том, как хорошо было в детстве распивать испано-адыгейское вино, не привлекая внимания милиции.

@pofactam — говорят, что к созданию этого канала приложил руку Ресторатор, но информацию это подтвердить пока не получилось. Ну а так — немного хулиганский канал о современной культуре. И даже не про винишек-тян. Только разборы жёсткой читки, минусов, бифов и изибутсов с аирмаксами.

2018 January 18

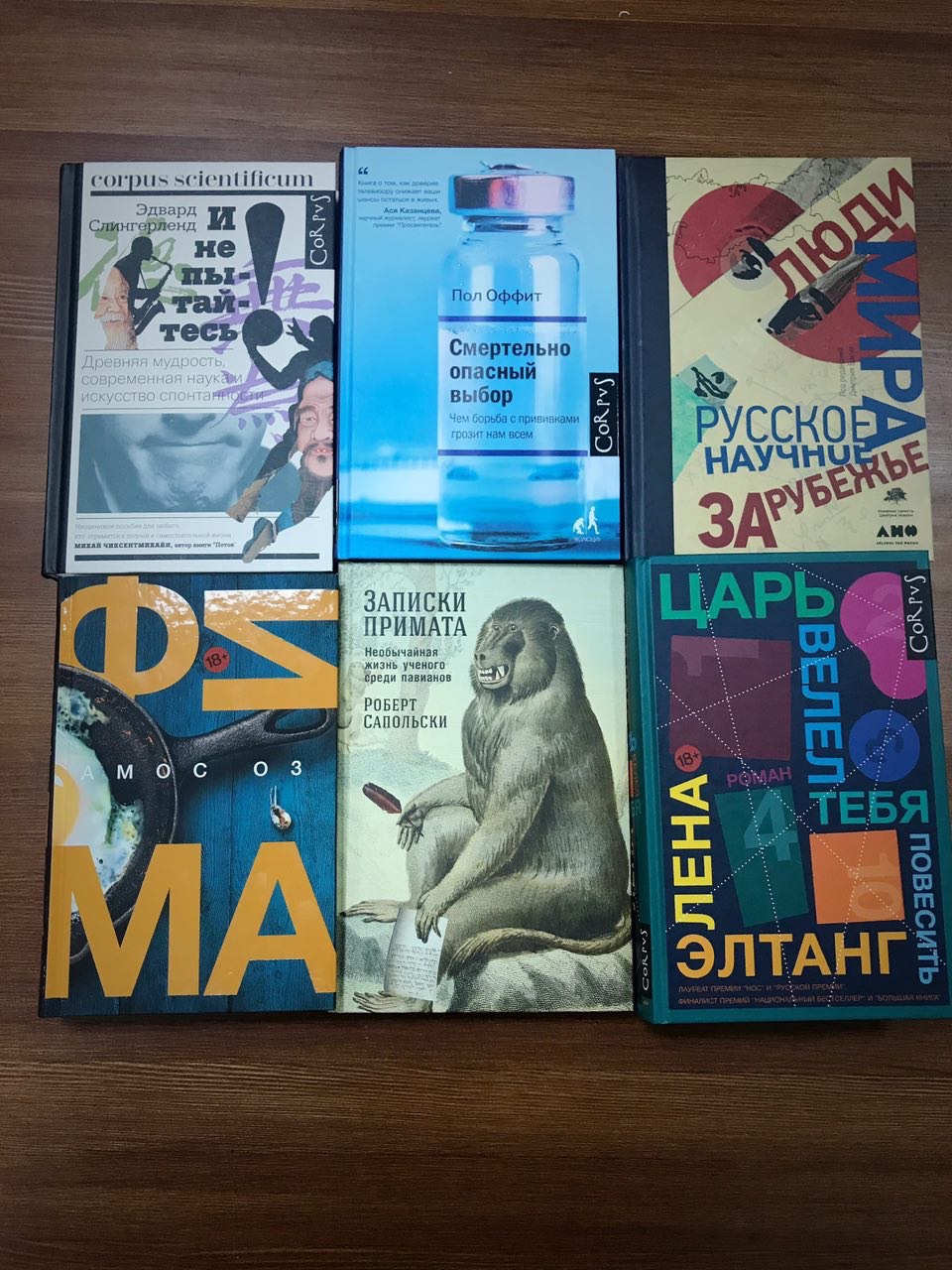

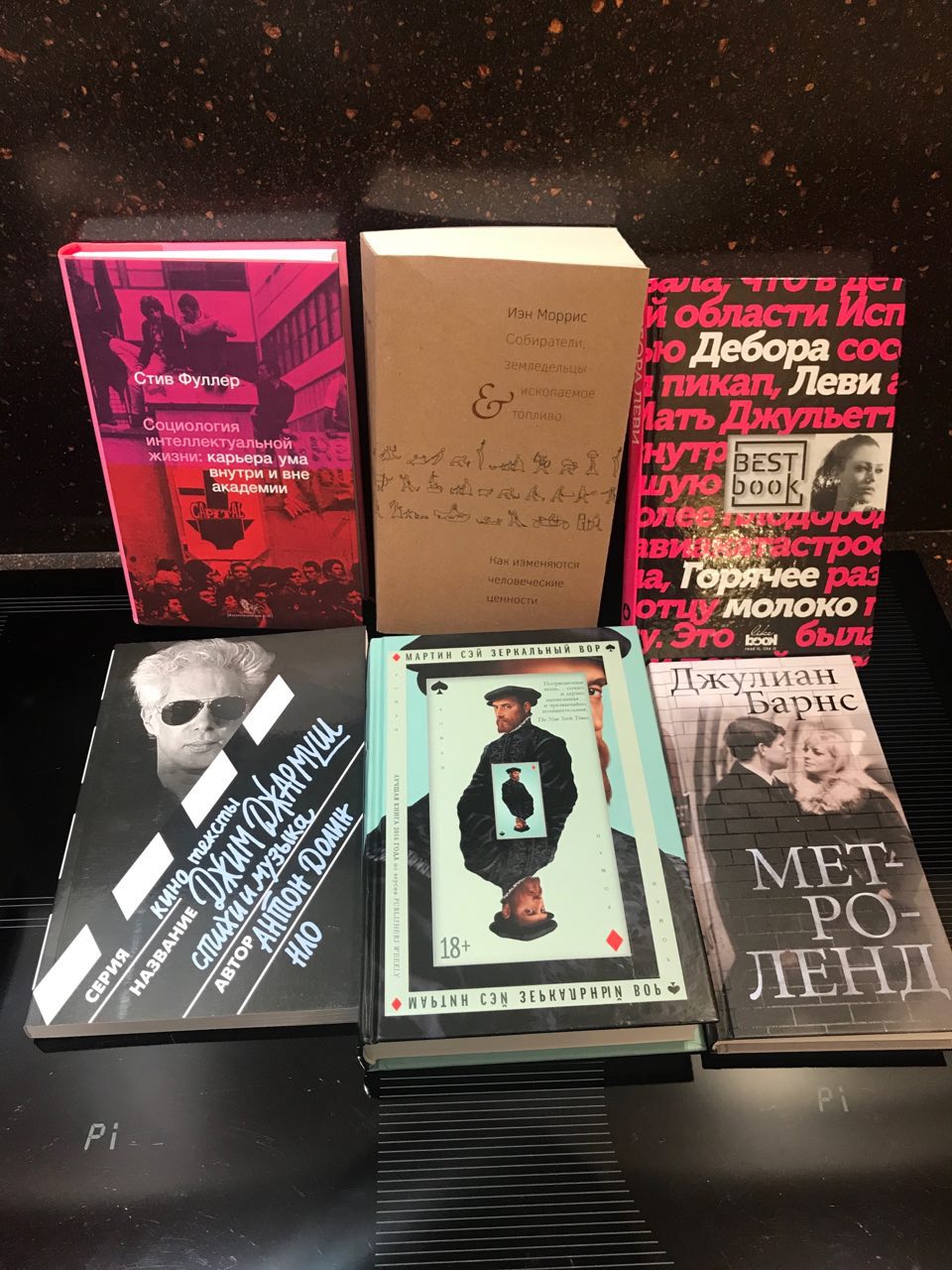

Что почитать

2018 January 20

Софья Агранович. «Лекции о сказке»

Филолог и фольклорист Софья Агранович когда-то записала крутейший курс для психологов о закодированных в сказках жутких смыслах. К сожалению, в печатной версии его не выходило, но есть видео — https://www.youtube.com/playlist?list=PLZXaqOLiUrj-g5otHThVuVvH9s5HAp6aP.

Звук местами не очень, но стоит того, чтобы потерпеть

— материал уникальный и нескучный, автор много и цинично шутит, рассказывает неприличные анекдоты (к месту), ну и всё в таком духе. Так что есть смысл глянуть.

Мы привыкли считать, что сказки это вымыслы с конкретной целью (нравственно наставить и заодно развлечь детей). Но не так всё просто. По Агранович, сказки — это зашифрованная информация о формировании сознания.

Давным давно, чтобы спасти себя от безумия при столкновении с непонятным миром, люди начали формировать нарративы — истории или мифы, которые сдерживали в их сознании единую картину мира и не давали ей распасться. Именно таким образом у древних людей постепенно формировалось мифологическое сознание. А как следствие — зарождалось искусство, которое частично спасало человечество от скатывания в шизофазию.

Все сказки мы читаем сегодня в усечённом варианте. Из них чаще всего убраны те аспекты, которые связаны с вопросами пола и мозга. Легко заметить, что сказочные мотивы одинаковы у каждой нации — есть некий герой, ему нужно пройти какое-нибудь испытание, в котором ему постоянно то вредят, то помогают всякие зверюшки, волшебные вещи и тому подобное, и только потом, одержав победу над злом, он заводит семью. Почти каждая сказка начинается с покидания главным героем родного дома, с путешествия. Таким образом, в сказке закодирован древний обряд инициации или «посвящения» в люди, когда ребенка отдаляли от общины для прохождения испытания.

Его могли опоить галюциногенным зельем и увести в лес. Вернётся из условного леса — значит прошёл обряд и достоин жить во взрослой жизни среди взрослых. Нет значит нет.

Так, например, в нашей сказке «Морозко» или в заморской «Белоснежке» мачеха велит отцу отвести маленькую девочку в лес. Почему такой способ избавиться от нее? Можно же выдать замуж за урода или старика, можно в батрачки отдать. Но отец ведёт ребёнка в лес, потому что мачеха так сказала. Мачеха появляется в сказках намного позже и акцент с ритуала посвящения во взрослую жизнь сместился на желание мачехи заграбастать добро мужа, а для этого надо избавиться от его детей.

Почти все сказочные сюжеты выстроены вокруг образа смерти как главного человеческого страха.Однако, подземный мир в сказке — это не только зло или что-то обязательно плохое. Под землей живут предки, которые обладают сверхъестественной силой. Поэтому очень важно поддерживать с ними хорошую связь. Плевать через плечо и потом стучать по дереву — означало просить у предков помощи. Так как дерево это предмет на границе двух миров и его корни уходят в землю, т.е. к покойным родственникам.

Вот, например, песня «Ладушки, ладушки, где были — у бабушки» тоже описывает отношения с мертвецом. Потому что эти ладушки у бабушки (мертвой) ели кашку (кутью), а пили — бражку, то есть употребляли типичный поминальный гастросет.

Еще одна подробность про кутью — если вы были на традиционных русских поминках, то должны помнить, что кутья — это самое невкусное, что бывает на столе — склизкий, сладкий, холодный рис, который пробуют чисто символически. В лекциях Агранович этому дано понятное объяснение — оказывается, кутья олицетворяет труп, потому что раньше действительно на похоронах ели кусочки трупа покойника.

Например, в племенах Новой Гвинеи девушки ритуально ели жир мертвого человека, который при жизни был хорошим и сильным, чтобы впитать его качества. Сейчас уже не едят, но в некоторых деревнях чтут традиции и мажут этим жиром под нижней губой.

Мы живем в мире семиотики. И если начать подбирать коды, то можно получить очень много шокирующей и полезной информации. Так что слушайте эти лекции и в следуюший раз когда мачеха отправит вас в лес — не паникуйте, а сразу обращайтесь к волшебным помощникам-животным или мертвецам. Они выведут.

Филолог и фольклорист Софья Агранович когда-то записала крутейший курс для психологов о закодированных в сказках жутких смыслах. К сожалению, в печатной версии его не выходило, но есть видео — https://www.youtube.com/playlist?list=PLZXaqOLiUrj-g5otHThVuVvH9s5HAp6aP.

Звук местами не очень, но стоит того, чтобы потерпеть

— материал уникальный и нескучный, автор много и цинично шутит, рассказывает неприличные анекдоты (к месту), ну и всё в таком духе. Так что есть смысл глянуть.

Мы привыкли считать, что сказки это вымыслы с конкретной целью (нравственно наставить и заодно развлечь детей). Но не так всё просто. По Агранович, сказки — это зашифрованная информация о формировании сознания.

Давным давно, чтобы спасти себя от безумия при столкновении с непонятным миром, люди начали формировать нарративы — истории или мифы, которые сдерживали в их сознании единую картину мира и не давали ей распасться. Именно таким образом у древних людей постепенно формировалось мифологическое сознание. А как следствие — зарождалось искусство, которое частично спасало человечество от скатывания в шизофазию.

Все сказки мы читаем сегодня в усечённом варианте. Из них чаще всего убраны те аспекты, которые связаны с вопросами пола и мозга. Легко заметить, что сказочные мотивы одинаковы у каждой нации — есть некий герой, ему нужно пройти какое-нибудь испытание, в котором ему постоянно то вредят, то помогают всякие зверюшки, волшебные вещи и тому подобное, и только потом, одержав победу над злом, он заводит семью. Почти каждая сказка начинается с покидания главным героем родного дома, с путешествия. Таким образом, в сказке закодирован древний обряд инициации или «посвящения» в люди, когда ребенка отдаляли от общины для прохождения испытания.

Его могли опоить галюциногенным зельем и увести в лес. Вернётся из условного леса — значит прошёл обряд и достоин жить во взрослой жизни среди взрослых. Нет значит нет.

Так, например, в нашей сказке «Морозко» или в заморской «Белоснежке» мачеха велит отцу отвести маленькую девочку в лес. Почему такой способ избавиться от нее? Можно же выдать замуж за урода или старика, можно в батрачки отдать. Но отец ведёт ребёнка в лес, потому что мачеха так сказала. Мачеха появляется в сказках намного позже и акцент с ритуала посвящения во взрослую жизнь сместился на желание мачехи заграбастать добро мужа, а для этого надо избавиться от его детей.

Почти все сказочные сюжеты выстроены вокруг образа смерти как главного человеческого страха.Однако, подземный мир в сказке — это не только зло или что-то обязательно плохое. Под землей живут предки, которые обладают сверхъестественной силой. Поэтому очень важно поддерживать с ними хорошую связь. Плевать через плечо и потом стучать по дереву — означало просить у предков помощи. Так как дерево это предмет на границе двух миров и его корни уходят в землю, т.е. к покойным родственникам.

Вот, например, песня «Ладушки, ладушки, где были — у бабушки» тоже описывает отношения с мертвецом. Потому что эти ладушки у бабушки (мертвой) ели кашку (кутью), а пили — бражку, то есть употребляли типичный поминальный гастросет.

Еще одна подробность про кутью — если вы были на традиционных русских поминках, то должны помнить, что кутья — это самое невкусное, что бывает на столе — склизкий, сладкий, холодный рис, который пробуют чисто символически. В лекциях Агранович этому дано понятное объяснение — оказывается, кутья олицетворяет труп, потому что раньше действительно на похоронах ели кусочки трупа покойника.

Например, в племенах Новой Гвинеи девушки ритуально ели жир мертвого человека, который при жизни был хорошим и сильным, чтобы впитать его качества. Сейчас уже не едят, но в некоторых деревнях чтут традиции и мажут этим жиром под нижней губой.

Мы живем в мире семиотики. И если начать подбирать коды, то можно получить очень много шокирующей и полезной информации. Так что слушайте эти лекции и в следуюший раз когда мачеха отправит вас в лес — не паникуйте, а сразу обращайтесь к волшебным помощникам-животным или мертвецам. Они выведут.

2018 January 21

"А небо все точно такое же, как если бы ты не продался", - как бы говорит нам Егор из вечного офлайна

2018 January 24

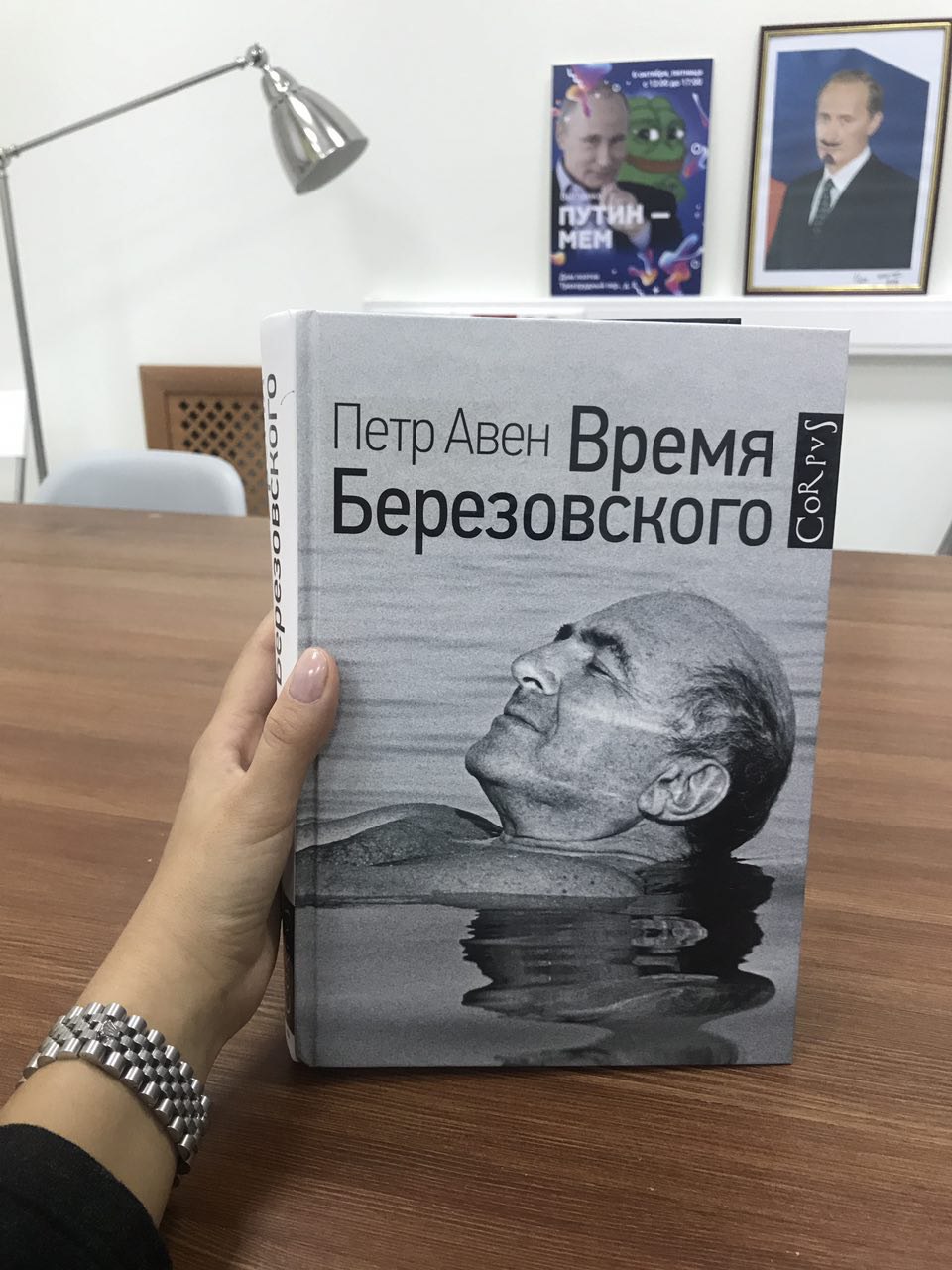

Как-то незаметно прошел вчера день рождения Бориса Березовского.

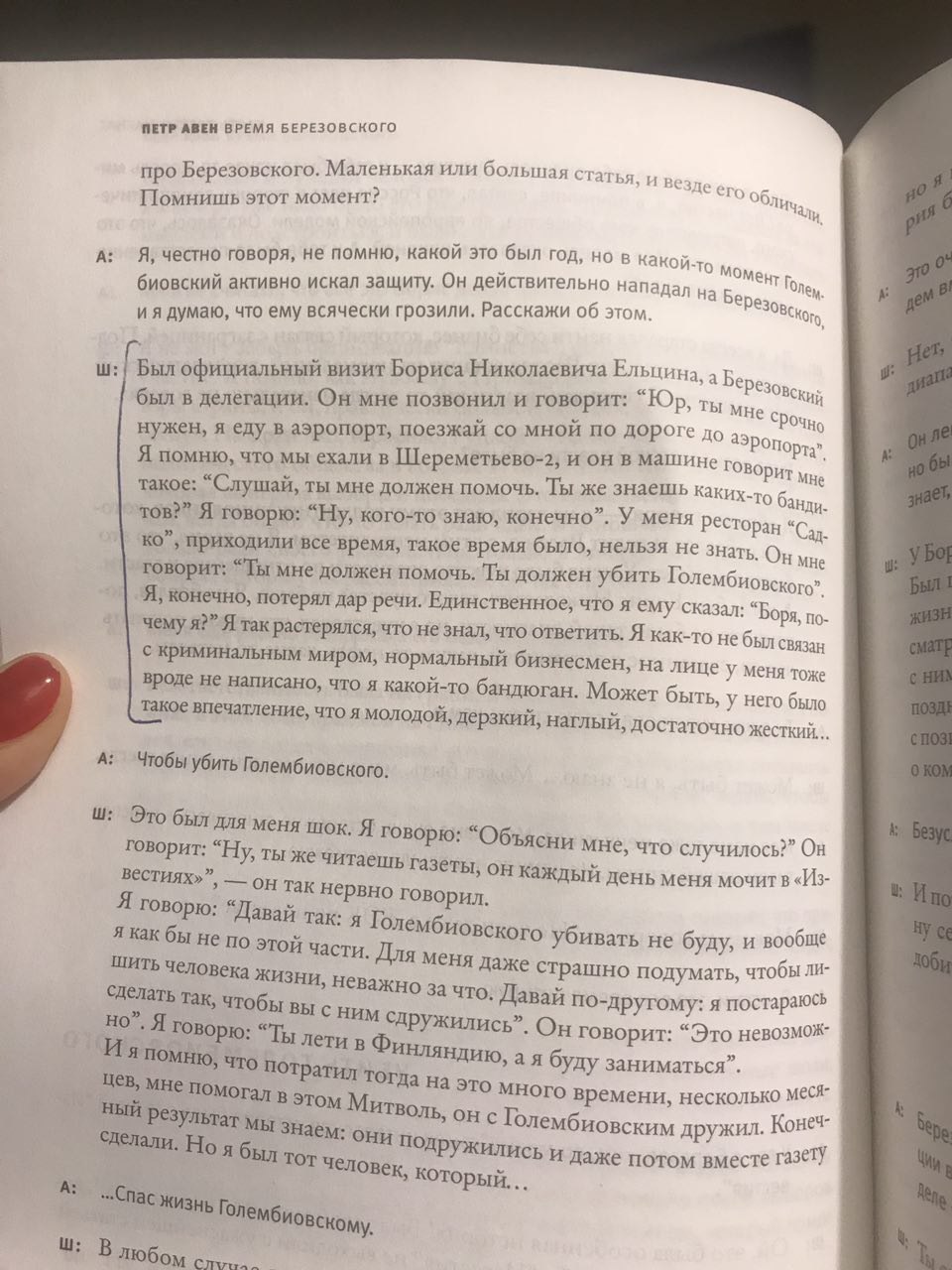

Казалось бы, культовая фигура, отчасти символ эпохи, а в социальных сетях и СМИ - тишина. Разве что книгу Петра Авена "Время Березовского" можно посчитать апологией этому демиургу 90-х.

Да и то, книга эта - не столько про Березовского, сколько про самого Авена и его коллег по замечательным временам. Любопытно, что лейтмотив всего произведения - не мы плохие, а время такое было, поэтому вот так все и было, но мы то хорошие, а вот там все были плохие, не то что мы.

Борис Абрамович, безусловно, вошел в историю. И точно так же из нее вышел. Но хотел он того или нет - теперь его именем прикрываются различные выгодополучатели, чтобы поставить виртуальную свечку за свое здоровье.

Книга Авена - любопытная попытка оправдать собственные поступки, в ходе которой оказывается, что придумать им оправдание буквально невозможно.

Казалось бы, культовая фигура, отчасти символ эпохи, а в социальных сетях и СМИ - тишина. Разве что книгу Петра Авена "Время Березовского" можно посчитать апологией этому демиургу 90-х.

Да и то, книга эта - не столько про Березовского, сколько про самого Авена и его коллег по замечательным временам. Любопытно, что лейтмотив всего произведения - не мы плохие, а время такое было, поэтому вот так все и было, но мы то хорошие, а вот там все были плохие, не то что мы.

Борис Абрамович, безусловно, вошел в историю. И точно так же из нее вышел. Но хотел он того или нет - теперь его именем прикрываются различные выгодополучатели, чтобы поставить виртуальную свечку за свое здоровье.

Книга Авена - любопытная попытка оправдать собственные поступки, в ходе которой оказывается, что придумать им оправдание буквально невозможно.

2018 January 25

Умел человек тз ставить

2018 January 27

Вам больше не надо включать своё воображение

2018 January 31

В. Сорокин. «Настя»

Зачем Сорокин жарит детей?

Умению Сорокина играть в жанры, уже давно стоит перестать удивляться. Это действительно великий русский писатель (далее — ВРП), который деконструирует язык и языковые формы, чтобы создавать, а точнее лепить из них, как петухов из навоза, новые.

В новелле "Настя" он достаёт из морозилки русскую усадьбу в формате классической русской литературы, размораживает её и начинает зажаривать в печке на медленном огне, причмокивая. Из неё сочится жир, текут соки, а Сорокин систематично, с точностью хирурга, препарирует эпоху русской действительности (а точнее — бездействия) конца XIX века.

Итак, на дворе 6 августа 1900 года. За околицей и в умах — царская Россия. Сервильность, которой прикрывается бесправие. Приглаженность, из-под которой торчит традиционное для местных широт слабое следование законам и нормам (за исключением одной). Манеры, за которыми уже давным-давно никто не стоит.

Сорокин выворачивает наизнанку царскую Россию, демонстрируя в ходе повествования её зловещую и параноидальную сущность. Империи остаётся жить ещё чуть больше 15 лет. И Убивание детей в рассказе это не то что вы подумали , а метафора на уничтожение Великой страны, потому что ребенок в патриархальной царской России – это наследник, человек который продолжает твое дело.

Одновременно с этим в рассказе можно увидеть и изобличение семейных порядков дореволюционной России. И если девка по Сорокину — это Россия, то чему тогда удивляться, когда спустя столько веков подобного отношения к себе она в один миг подняла голову и не захотела лезть в печь. Правда, как показывает история, её быстренько упаковали в другую, но это уже куда большая проблема, чем та, которую затрагивает автор.

Ещё одна сторона шоколадной медали творчества ВРП в данном конкретном рассказе — преодоление т.н. «самости», человеческого. Настя должна преодолеть себя и устраивается удобно на лопате, прижав ноги к груди. Её мать — с таким же диагнозом. Преодолевает себя, чтобы не портить людям праздник. Не зря за ужином гости так много внимания уделяют идеям Ницше.

«Настя» также до краёв наполнена различными отсылками к поверьям и сказаниям. Например, фамилия Мамут, которую носят аж два персонажа новеллы, принадлежит очевидно какому этносу. Одна фамилия — и вот вам уже кровавый навет — и дело Бейлиса в частности, и кровь младенцев, как ингредиент мацы всплывают в памяти без лишних усилий. Вынь из печки да положь на тарелочку, как говорится.

А подготовка 16-летних девочек к запеканию в печи весьма отдалённо напоминает древний обряд посвящения детей во взрослую жизнь. Этакий обряд инициации, к которому, по сути, обращается абсолютное большинство наших сказок. (см. лекции Агранович https://t.me/krispotupchik/432).

Таким нехитрым образом Владимир Георгиевич ещё и народные поверья деконструирует играючи. Тем более у Настеньки был день рождения. Куда уж очевиднее.

И, наконец, ружьё, которое не может не выстрелить. Каннибализм. И тут любопытно наблюдать за мотивами героев. Если Сергей Аркадьевич ест свою собственную дочь, как он сам считает, из идеологических убеждений («преодоление»), то Мамут-старший является каннибалом чисто из гедонистических соображений.

«Настя» Владимира Сорокина — это Ницше для самых русских. Канат над бездной великой русской культуры и не менее великой русской трагедии, на котором мы до сих пор болтаемся, боясь отпустить его. И кто знает, быть может, и правда лучше в печку?

Зачем Сорокин жарит детей?

Умению Сорокина играть в жанры, уже давно стоит перестать удивляться. Это действительно великий русский писатель (далее — ВРП), который деконструирует язык и языковые формы, чтобы создавать, а точнее лепить из них, как петухов из навоза, новые.

В новелле "Настя" он достаёт из морозилки русскую усадьбу в формате классической русской литературы, размораживает её и начинает зажаривать в печке на медленном огне, причмокивая. Из неё сочится жир, текут соки, а Сорокин систематично, с точностью хирурга, препарирует эпоху русской действительности (а точнее — бездействия) конца XIX века.

Итак, на дворе 6 августа 1900 года. За околицей и в умах — царская Россия. Сервильность, которой прикрывается бесправие. Приглаженность, из-под которой торчит традиционное для местных широт слабое следование законам и нормам (за исключением одной). Манеры, за которыми уже давным-давно никто не стоит.

Сорокин выворачивает наизнанку царскую Россию, демонстрируя в ходе повествования её зловещую и параноидальную сущность. Империи остаётся жить ещё чуть больше 15 лет. И Убивание детей в рассказе это не то что вы подумали , а метафора на уничтожение Великой страны, потому что ребенок в патриархальной царской России – это наследник, человек который продолжает твое дело.

Одновременно с этим в рассказе можно увидеть и изобличение семейных порядков дореволюционной России. И если девка по Сорокину — это Россия, то чему тогда удивляться, когда спустя столько веков подобного отношения к себе она в один миг подняла голову и не захотела лезть в печь. Правда, как показывает история, её быстренько упаковали в другую, но это уже куда большая проблема, чем та, которую затрагивает автор.

Ещё одна сторона шоколадной медали творчества ВРП в данном конкретном рассказе — преодоление т.н. «самости», человеческого. Настя должна преодолеть себя и устраивается удобно на лопате, прижав ноги к груди. Её мать — с таким же диагнозом. Преодолевает себя, чтобы не портить людям праздник. Не зря за ужином гости так много внимания уделяют идеям Ницше.

«Настя» также до краёв наполнена различными отсылками к поверьям и сказаниям. Например, фамилия Мамут, которую носят аж два персонажа новеллы, принадлежит очевидно какому этносу. Одна фамилия — и вот вам уже кровавый навет — и дело Бейлиса в частности, и кровь младенцев, как ингредиент мацы всплывают в памяти без лишних усилий. Вынь из печки да положь на тарелочку, как говорится.

А подготовка 16-летних девочек к запеканию в печи весьма отдалённо напоминает древний обряд посвящения детей во взрослую жизнь. Этакий обряд инициации, к которому, по сути, обращается абсолютное большинство наших сказок. (см. лекции Агранович https://t.me/krispotupchik/432).

Таким нехитрым образом Владимир Георгиевич ещё и народные поверья деконструирует играючи. Тем более у Настеньки был день рождения. Куда уж очевиднее.

И, наконец, ружьё, которое не может не выстрелить. Каннибализм. И тут любопытно наблюдать за мотивами героев. Если Сергей Аркадьевич ест свою собственную дочь, как он сам считает, из идеологических убеждений («преодоление»), то Мамут-старший является каннибалом чисто из гедонистических соображений.

«Настя» Владимира Сорокина — это Ницше для самых русских. Канат над бездной великой русской культуры и не менее великой русской трагедии, на котором мы до сих пор болтаемся, боясь отпустить его. И кто знает, быть может, и правда лучше в печку?

2018 February 02

Что почитать

2018 February 04

Мои псы оставили отзыв о книге про сумчатого волка.

2018 February 07

На днях, впервые с третьего класса, я публично выступала. Волновалась долго, читала на одном дыхании, а полный зал «Феррейна» казался мне «Олимпийским».

Но вроде пережила)

Говорили, кстати, о телеграме. О том, как научиться монетизировать графоманию. А также о том, как создать и раскрутить канал, пилить годный контент и успешно прикидываться инсайдером.

В личку приходит много сообщений от тех, кто пропустил мой так сказать дебют. Отвечаю всем тут: во-первых, лекции еще будут. Я постараюсь повторить и пообщаться подольше. А во-вторых, я решила завести чат для тех, кто хочет узнать больше о телеграм-каналах.

Присоединяйтесь! Там можно задать вопросы о нашем любимом мессенджере и пообщаться с приятными людьми (со мной, например).

https://t.me/telefenomen

И раз уж такое дело, то подписывайтесь и на мои каналы, в самом деле! Канал для тех, кто умеет читать: https://t.me/krispotupchik

Канал для тех, кто не умеет: https://t.me/kpotupchik

Но вроде пережила)

Говорили, кстати, о телеграме. О том, как научиться монетизировать графоманию. А также о том, как создать и раскрутить канал, пилить годный контент и успешно прикидываться инсайдером.

В личку приходит много сообщений от тех, кто пропустил мой так сказать дебют. Отвечаю всем тут: во-первых, лекции еще будут. Я постараюсь повторить и пообщаться подольше. А во-вторых, я решила завести чат для тех, кто хочет узнать больше о телеграм-каналах.

Присоединяйтесь! Там можно задать вопросы о нашем любимом мессенджере и пообщаться с приятными людьми (со мной, например).

https://t.me/telefenomen

И раз уж такое дело, то подписывайтесь и на мои каналы, в самом деле! Канал для тех, кто умеет читать: https://t.me/krispotupchik

Канал для тех, кто не умеет: https://t.me/kpotupchik

А все зайцы отбрасывают тень в виде свастики?

2018 February 11

Энн Тайлер. «Морган ускользает»

Чудна́я книга от лауреата Пулитцеровской премии.

Первые несколько глав были немного вялыми, но потом появилась надежда, на то что главный герой маньяк или извращенец, оказалось он просто тронутый. Что тоже, как выяснилось, неплохо.

Энн Тайлер рассказывает причудливую историю о жизни человека, который выбрал путь эскапизма, чтобы спастись от тоски серого и скучного мира. Человека, которому постоянно напоминают о том, что надо завязывать с фантазиями и жить как все.

Морган — потихоньку стареющий романтик с бурной фантазией, которому время от времени надоедает своё существование, и он решает эту проблему путём нехитрым — прикидывается разными людьми. У него, как и положено, есть жена, мама, целый выводок дочерей, даже пёсик и работа в хозяйственном магазине. Но Моргану не хватает этого. И вот, каждый день он читает газету с объявлениями о работе и прикидывает, кем бы ему стать на этот раз. И становится.

Дома знают об этих его заскоках и даже, кажется, немного завидуют:

«Со стороны он выглядит комичным и беззаботным — такой интересный, такой затейливый персонаж, но представьте, что вам приходится иметь с ним дело постоянно. Думаете, каждый из нас не мог бы вести себя так же? Носиться по городу в бархатном плаще с красной атласной подкладкой и в шляпе с перьями?

Это как раз самое простое. А вообразите себя его женой, ищущей химчистку, которая принимает страусовые плюмажи. Вообразите, как ждете его к обеду, пока он гуляет где-то с дружками, которых я ни разу не видела, - лоботрясами из Армии спасения, или астрологами, или какими-то еще пришибленными типами, которых он неведомо где откопал, слушающими его открыв рот.

Ты с ним идешь по улице, и вдруг совершенно неведомый тебе человек спрашивает у него, когда состоится следующее собрание "Международного братства магов". Ты приходишь за крабами на Лексингтонский рынок - и кто же там стоит за прилавком? Морган в резиновом переднике, объясняющий покупателям, где он добыл таких хороших устриц. Оказывается, у него есть лодка, полученная им по наследству от дяди с материнской стороны, маленькая плоскодонка без мотора», — жалуется его жена.

Действительно, Морган в целом неплохо устроился в жизни по нынешним меркам. Ну а кто ещё к 50 годам успевает попробовать себя в качестве раввина, стеклодува, члена тайного братства, монтажника из племени магавков, русского долгожителя или судового магната из Греции? У кого ещё в наши дни на вечеринке можно встретить мусорщиков вперемешку с профессорами философии, у кого еще в гардеробе найдётся одновременно колпак гнома, страусовые плюмажи и пробковый шлем?

Однако так называемая «реальная жизнь» безжалостна к фантазёрам. В ответ на усиливающееся давление общества, требующего жить по правилам, Морган начинает объединять свои миры под одной крышей, которая удивительным образом у него не едет на таком-то общем фоне.

И вот после этого сюжет начинает развиваться самым непредсказуемым образом.😈

Чудна́я книга от лауреата Пулитцеровской премии.

Первые несколько глав были немного вялыми, но потом появилась надежда, на то что главный герой маньяк или извращенец, оказалось он просто тронутый. Что тоже, как выяснилось, неплохо.

Энн Тайлер рассказывает причудливую историю о жизни человека, который выбрал путь эскапизма, чтобы спастись от тоски серого и скучного мира. Человека, которому постоянно напоминают о том, что надо завязывать с фантазиями и жить как все.

Морган — потихоньку стареющий романтик с бурной фантазией, которому время от времени надоедает своё существование, и он решает эту проблему путём нехитрым — прикидывается разными людьми. У него, как и положено, есть жена, мама, целый выводок дочерей, даже пёсик и работа в хозяйственном магазине. Но Моргану не хватает этого. И вот, каждый день он читает газету с объявлениями о работе и прикидывает, кем бы ему стать на этот раз. И становится.

Дома знают об этих его заскоках и даже, кажется, немного завидуют:

«Со стороны он выглядит комичным и беззаботным — такой интересный, такой затейливый персонаж, но представьте, что вам приходится иметь с ним дело постоянно. Думаете, каждый из нас не мог бы вести себя так же? Носиться по городу в бархатном плаще с красной атласной подкладкой и в шляпе с перьями?

Это как раз самое простое. А вообразите себя его женой, ищущей химчистку, которая принимает страусовые плюмажи. Вообразите, как ждете его к обеду, пока он гуляет где-то с дружками, которых я ни разу не видела, - лоботрясами из Армии спасения, или астрологами, или какими-то еще пришибленными типами, которых он неведомо где откопал, слушающими его открыв рот.

Ты с ним идешь по улице, и вдруг совершенно неведомый тебе человек спрашивает у него, когда состоится следующее собрание "Международного братства магов". Ты приходишь за крабами на Лексингтонский рынок - и кто же там стоит за прилавком? Морган в резиновом переднике, объясняющий покупателям, где он добыл таких хороших устриц. Оказывается, у него есть лодка, полученная им по наследству от дяди с материнской стороны, маленькая плоскодонка без мотора», — жалуется его жена.

Действительно, Морган в целом неплохо устроился в жизни по нынешним меркам. Ну а кто ещё к 50 годам успевает попробовать себя в качестве раввина, стеклодува, члена тайного братства, монтажника из племени магавков, русского долгожителя или судового магната из Греции? У кого ещё в наши дни на вечеринке можно встретить мусорщиков вперемешку с профессорами философии, у кого еще в гардеробе найдётся одновременно колпак гнома, страусовые плюмажи и пробковый шлем?

Однако так называемая «реальная жизнь» безжалостна к фантазёрам. В ответ на усиливающееся давление общества, требующего жить по правилам, Морган начинает объединять свои миры под одной крышей, которая удивительным образом у него не едет на таком-то общем фоне.

И вот после этого сюжет начинает развиваться самым непредсказуемым образом.😈