Size: a a a

2020 May 26

2020 May 31

Telegram стремительно прирастает каналами университетов - как официальными, так и неофициальными.

Мы решили познакомить вас с частью из них.

Официальные каналы:

Университет онлайн: https://t.me/go_university

ДВФУ: https://t.me/fefudvfu

ТПУ: https://t.me/newstpu

МАИ: https://t.me/MAIuniversity

Наш ГУУ: https://t.me/GUUmsk

Мой МИСиС: https://t.me/nust_misis

ЯМудрый (НовГУ и Новгородская область): https://t.me/novsuru

УрФУ: https://t.me/urfu_ru

РЭУ им. Г.В. Плеханова: https://t.me/Plehanova_channel

КБГУ: https://t.me/kbsu1957

УлГТУ: https://t.me/ulstu73

SechenovNews: https://t.me/sechenov_news

САФУ – Арктический вектор: https://t.me/narfu_news

Неофициальные каналы:

Тюменская матрешка: https://t.me/tyumen_science

УГТУ: https://t.me/ugtuintrigi

МГУ: https://t.me/msuthefirst

Студсовет МГУ: https://t.me/studsovetmsu

TheVyshka (ВШЭ): https://t.me/thevyshka

Вышак (ВШЭ): https://t.me/wvyshak

Фатальный аутсайдер (ВШЭ): https://t.me/insiderhse

НиВО Алания: https://t.me/alania_science

ВГУ: https://t.me/livevsu

МФТИ-Физтех: https://t.me/miptru

МГТУ им. Баумана|Новости: https://t.me/bmstu1830

Кипящий МИФИ: https://t.me/boilingmephi

Новосибирский государственный университет: https://t.me/Novosibirsk_State_University

НГТУ им. Р.Е. Алексеева: https://t.me/nntualekseeva

Самарский университет онлайн: https://t.me/samarauniversity

ITMOLNIA: https://t.me/itmolnia

Российский экономический университет: https://t.me/ekonomichiskiy

КемГУ просвещает: https://t.me/kemsu_live

Центр трансфера технологий МГУ им. Н.П. Огарева: https://t.me/cttmgu

Набережная УлГУ: https://t.me/naberulsu

Цифровой УГНТУ: https://t.me/digital_ugntu

МГИМО: https://t.me/mgimonews

ВГИИК https://t.me/vgiik

Мы решили познакомить вас с частью из них.

Официальные каналы:

Университет онлайн: https://t.me/go_university

ДВФУ: https://t.me/fefudvfu

ТПУ: https://t.me/newstpu

МАИ: https://t.me/MAIuniversity

Наш ГУУ: https://t.me/GUUmsk

Мой МИСиС: https://t.me/nust_misis

ЯМудрый (НовГУ и Новгородская область): https://t.me/novsuru

УрФУ: https://t.me/urfu_ru

РЭУ им. Г.В. Плеханова: https://t.me/Plehanova_channel

КБГУ: https://t.me/kbsu1957

УлГТУ: https://t.me/ulstu73

SechenovNews: https://t.me/sechenov_news

САФУ – Арктический вектор: https://t.me/narfu_news

Неофициальные каналы:

Тюменская матрешка: https://t.me/tyumen_science

УГТУ: https://t.me/ugtuintrigi

МГУ: https://t.me/msuthefirst

Студсовет МГУ: https://t.me/studsovetmsu

TheVyshka (ВШЭ): https://t.me/thevyshka

Вышак (ВШЭ): https://t.me/wvyshak

Фатальный аутсайдер (ВШЭ): https://t.me/insiderhse

НиВО Алания: https://t.me/alania_science

ВГУ: https://t.me/livevsu

МФТИ-Физтех: https://t.me/miptru

МГТУ им. Баумана|Новости: https://t.me/bmstu1830

Кипящий МИФИ: https://t.me/boilingmephi

Новосибирский государственный университет: https://t.me/Novosibirsk_State_University

НГТУ им. Р.Е. Алексеева: https://t.me/nntualekseeva

Самарский университет онлайн: https://t.me/samarauniversity

ITMOLNIA: https://t.me/itmolnia

Российский экономический университет: https://t.me/ekonomichiskiy

КемГУ просвещает: https://t.me/kemsu_live

Центр трансфера технологий МГУ им. Н.П. Огарева: https://t.me/cttmgu

Набережная УлГУ: https://t.me/naberulsu

Цифровой УГНТУ: https://t.me/digital_ugntu

МГИМО: https://t.me/mgimonews

ВГИИК https://t.me/vgiik

2020 June 01

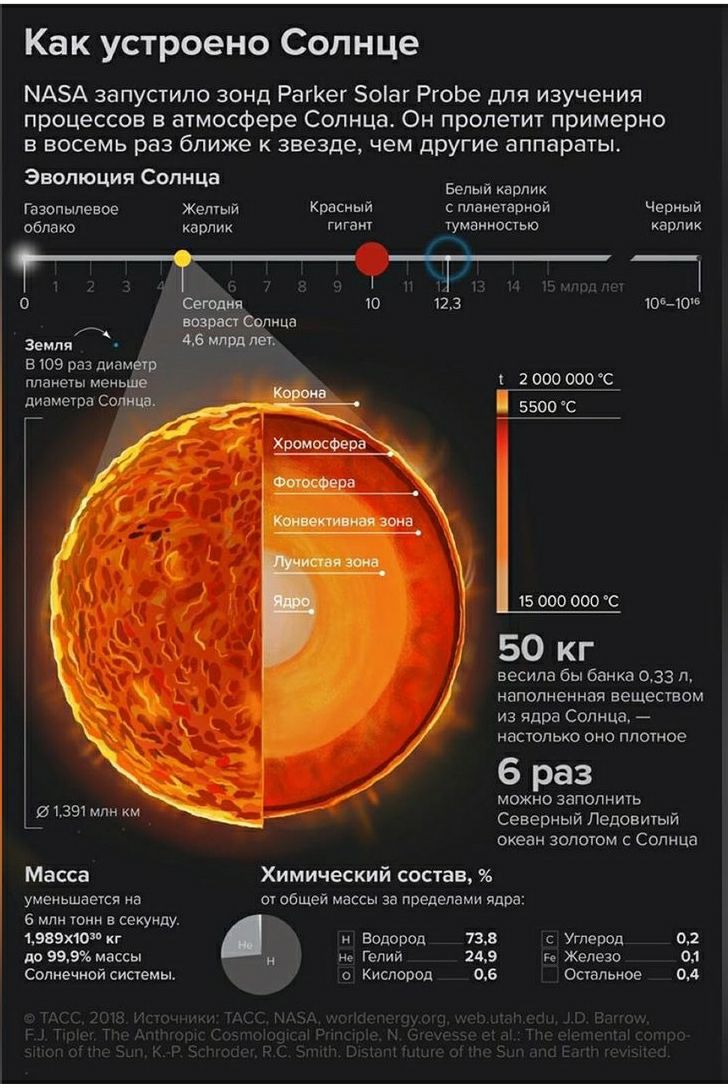

Тянет к звездам?

На канале @spaceforeveryone1 вы найдёте самое интересное о Вселенной и её тайнах, о людях, покоривших космос, и космических технологиях. Здесь недосягаемое станет доступным, и вы узнаете, что космос - на расстоянии вытянутой руки.

Комическое путешествие начинается прямо сейчас. Присоединяйтесь @spaceforeveryone1!

На канале @spaceforeveryone1 вы найдёте самое интересное о Вселенной и её тайнах, о людях, покоривших космос, и космических технологиях. Здесь недосягаемое станет доступным, и вы узнаете, что космос - на расстоянии вытянутой руки.

Комическое путешествие начинается прямо сейчас. Присоединяйтесь @spaceforeveryone1!

2020 June 02

Так выглядят сумерки на астероиде

Японской космической станции удалось сесть на астероид Рюгу и передать оттуда фото. Это произошло впервые в истории космонавтики.

Японской космической станции удалось сесть на астероид Рюгу и передать оттуда фото. Это произошло впервые в истории космонавтики.

Друзья, если вы интересуетесь нейронауками, то вам понравится новый канал @thothsbrain про самый загадочный и важный орган: разумеется, речь идёт о мозге😉

⠀

Давайте окунёмся вглубь влажного килограмма биоматериала - в то место, которое делает вас вами. Надеюсь, хоть чуть-чуть заинтересовал.

⠀

Подписывайтесь на @thothsbrain

⠀

Давайте окунёмся вглубь влажного килограмма биоматериала - в то место, которое делает вас вами. Надеюсь, хоть чуть-чуть заинтересовал.

⠀

Подписывайтесь на @thothsbrain

2020 June 03

Студенты смогут бесплатно получить дипломы лучших вузов мира, включая Мичиганский университет, Йель и Университет Дьюка.

https://knife.media/coursera-free/

https://knife.media/coursera-free/

2020 June 06

🛑 Независимый Научный Акселератор:

➡ помогаем ученым находить инвестиции в идеи

➡ ищем стартапы в пул для 5 разных инвесторов + венчур

-------------------------------------------------

🌏 Приглашаем молодых ученых, аспирантов, преподавателей, предпринимателей-новаторов в сообщество 👥👥👥

-------------------------------------------------

🚀 В 2020 планируем запуск:

1⃣ Конференция по восстановлению нормальной деловой жизни после пандемии

2⃣ Школа молодых ученых : треки

-- Научная коммуникация,

-- Трансфер идеи в бизнес

3⃣ Конкурс научных работ

-------------------------------------------------

Новости на канале 👉 @scienceaccelerator

➡ помогаем ученым находить инвестиции в идеи

➡ ищем стартапы в пул для 5 разных инвесторов + венчур

-------------------------------------------------

🌏 Приглашаем молодых ученых, аспирантов, преподавателей, предпринимателей-новаторов в сообщество 👥👥👥

-------------------------------------------------

🚀 В 2020 планируем запуск:

1⃣ Конференция по восстановлению нормальной деловой жизни после пандемии

2⃣ Школа молодых ученых : треки

-- Научная коммуникация,

-- Трансфер идеи в бизнес

3⃣ Конкурс научных работ

-------------------------------------------------

Новости на канале 👉 @scienceaccelerator

2020 June 08

Коллеги, отличный новый канал @intellektual777 с авторским контентом. Рекомендуем.

2020 June 09

2020 June 11

🛑 «РТ-Инвест», входящая в состав госкорпорации «Ростех», объявила о запуске бизнес-акселератора для проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

-------------------------------------------------

🎓 Приоритет будет отдан инновационным стартапам с возможным масштабированием по всей стране. Размер инвестиций в один проект может достигать от $500 тысяч до $2 млн. Суммарный объем инвестиций бизнес-акселератора в течение трех лет составит до $10 млн.

🎓 При отборе заявок приоритет будет отдан компаниям с технологиями сортировки и переработки ТКО, в том числе при помощи машинного зрения и искусственного интеллекта, инновационным продуктам и услугам в области обращения с отходами, технологиям переработки промышленных отходов, а также проектам в области энергоэффективности и логистики ТКО.

-------------------------------------------------

🛑 Прием заявок 👉 https://www.wasteinvest.ru/#/

-------------------------------------------------

🎓 Приоритет будет отдан инновационным стартапам с возможным масштабированием по всей стране. Размер инвестиций в один проект может достигать от $500 тысяч до $2 млн. Суммарный объем инвестиций бизнес-акселератора в течение трех лет составит до $10 млн.

🎓 При отборе заявок приоритет будет отдан компаниям с технологиями сортировки и переработки ТКО, в том числе при помощи машинного зрения и искусственного интеллекта, инновационным продуктам и услугам в области обращения с отходами, технологиям переработки промышленных отходов, а также проектам в области энергоэффективности и логистики ТКО.

-------------------------------------------------

🛑 Прием заявок 👉 https://www.wasteinvest.ru/#/

2020 June 13

2020 June 14

«По поводу статьи из-за которой бурлит моя лента уже не первый день: первокурсники из элитарных школ, победители Всеросийской олимпиады написали о том, как им скучно и ни о чем в самых элитарных вузах.

Некоторые из обсуждающих статью здраво заметили (формулирую очень обобщая), что университет - не школа, и подсевших на похвалу, дискуссионный драйв и тестовый адреналин выпускников элитарных школ ждет жесткая ломка - потому что они не научены сами ставить себе цели, выбирать направление деятельности, прицельно "брать", "доставать" из преподавателя и других источников знания (не потому что с этими знаниями ты будешь круче выглядеть в завтрашнем диспуте - а потому что тебе - нужно ) - а не получать их препарированными на блюдечке, как положено в школе. У них смещен локус самооценки, они не могут сказать себе "ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен - так пускай (нужное вставить)". Они привыкли наглядно побеждать - а это тот еще наркотик - и это совсем другая деятельность. Не научная.

Другие здраво же заметили, что выпускники правы, ибо иные (а в результате долгого периода малых зарплат и больших нагрузок - многие) преподаватели вуза не заботятся о качестве преподавания, которого с них "никто не спросит".

Но вот вопрос - а как с них спросить? Внешних методов контроля и так выше крыши - и мы прекрасно знаем, что они не дают никакого представления о том, какое преподаватель дает образование. Их - ну, не легко, но с некоторым напряжением - все можно очень удачно сымитировать.

Ориентироваться на мнение студентов нужно с очень большой осторожностью, потому что "массовик-затейник", по описанным выше причинам, многими будет оценен гораздо выше, чем угрюмый профессор - потрясающий специалист в своей области, совсем не стремящийся развлекать.

Но да - таких профессоров все меньше - и вуз все больше начинает походить на следующую ступень школы (а теперь вот это, судя по данной публикации и откликам на нее, и в общественных требованиях начинает присутствовать).

Это неизбежно - потому что университет создавался как образование для взрослых и исключительных - а теперь оно становится/уже стало массовым во всех смыслах. Но это очень жаль.

Ну, значит, настоящее образование уйдет в другие места. Уже уходит.

И последнее - в 19 веке профессора называли коллегой студента. В 20 веке профессора называли коллегой аспиранта. Государство недавно попробовало сделать и аспирантуру "следующей ступенью образования" - и наши аспиранты из научных сотрудников превратились в школяров. Сейчас государство пытается сдать назад, что очень похвально и, надеюсь, получится. Может, и обществу не спешить с превращением университета пусть в элитарную - но школу?»

Татьяна Касаткина, профессор кафедры истории культуры РГУ нефти и газа им. Губкина. Профессор кафедры русской литературы МГПИ.

Некоторые из обсуждающих статью здраво заметили (формулирую очень обобщая), что университет - не школа, и подсевших на похвалу, дискуссионный драйв и тестовый адреналин выпускников элитарных школ ждет жесткая ломка - потому что они не научены сами ставить себе цели, выбирать направление деятельности, прицельно "брать", "доставать" из преподавателя и других источников знания (не потому что с этими знаниями ты будешь круче выглядеть в завтрашнем диспуте - а потому что тебе - нужно ) - а не получать их препарированными на блюдечке, как положено в школе. У них смещен локус самооценки, они не могут сказать себе "ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен - так пускай (нужное вставить)". Они привыкли наглядно побеждать - а это тот еще наркотик - и это совсем другая деятельность. Не научная.

Другие здраво же заметили, что выпускники правы, ибо иные (а в результате долгого периода малых зарплат и больших нагрузок - многие) преподаватели вуза не заботятся о качестве преподавания, которого с них "никто не спросит".

Но вот вопрос - а как с них спросить? Внешних методов контроля и так выше крыши - и мы прекрасно знаем, что они не дают никакого представления о том, какое преподаватель дает образование. Их - ну, не легко, но с некоторым напряжением - все можно очень удачно сымитировать.

Ориентироваться на мнение студентов нужно с очень большой осторожностью, потому что "массовик-затейник", по описанным выше причинам, многими будет оценен гораздо выше, чем угрюмый профессор - потрясающий специалист в своей области, совсем не стремящийся развлекать.

Но да - таких профессоров все меньше - и вуз все больше начинает походить на следующую ступень школы (а теперь вот это, судя по данной публикации и откликам на нее, и в общественных требованиях начинает присутствовать).

Это неизбежно - потому что университет создавался как образование для взрослых и исключительных - а теперь оно становится/уже стало массовым во всех смыслах. Но это очень жаль.

Ну, значит, настоящее образование уйдет в другие места. Уже уходит.

И последнее - в 19 веке профессора называли коллегой студента. В 20 веке профессора называли коллегой аспиранта. Государство недавно попробовало сделать и аспирантуру "следующей ступенью образования" - и наши аспиранты из научных сотрудников превратились в школяров. Сейчас государство пытается сдать назад, что очень похвально и, надеюсь, получится. Может, и обществу не спешить с превращением университета пусть в элитарную - но школу?»

Татьяна Касаткина, профессор кафедры истории культуры РГУ нефти и газа им. Губкина. Профессор кафедры русской литературы МГПИ.

2020 June 15

💰Грант на исследования в Латвии

🎓 Государственное агентство по развитию образования (SEDA) объявляет четвертый конкурс по отбору исследовательских заявок в рамках программы «Постдокторская помощь исследователям». Латвия приветствует молодых ученых из-за рубежа для подачи заявки на эту программу.

⏰Дедлайн: 20 июля

➡️ Подробнее: https://is.gd/FfcX4L

🎓 Государственное агентство по развитию образования (SEDA) объявляет четвертый конкурс по отбору исследовательских заявок в рамках программы «Постдокторская помощь исследователям». Латвия приветствует молодых ученых из-за рубежа для подачи заявки на эту программу.

⏰Дедлайн: 20 июля

➡️ Подробнее: https://is.gd/FfcX4L

2020 June 19

Больше клетчатки!

В рамках исследования Американской кардиологической ассоциации группа пациентов придерживалась строгой диеты в течение 3 месяцев. Второй группе не приходилось соблюдать диету, но им нужно было потреблять 30 г клетчатки в день. В конце исследования обе экспериментальные группы похудели и улучшили здоровье сердца. Это доказывает, что включение клетчатки в рацион уже может внести значительный вклад в похудение.

Причина заключается в том, что клетчатка может поглощать много жидкости и набухать в пищеварительном тракте. Чувство голода реагирует, помимо прочего, на объём пищи или растяжение кишечной стенки, поэтому клетчатка помогает регулировать количество пищи. Чтобы в рационе стало больше клетчатки, замените продукты из белой муки на цельнозерновые изделия.

Наше тело

В рамках исследования Американской кардиологической ассоциации группа пациентов придерживалась строгой диеты в течение 3 месяцев. Второй группе не приходилось соблюдать диету, но им нужно было потреблять 30 г клетчатки в день. В конце исследования обе экспериментальные группы похудели и улучшили здоровье сердца. Это доказывает, что включение клетчатки в рацион уже может внести значительный вклад в похудение.

Причина заключается в том, что клетчатка может поглощать много жидкости и набухать в пищеварительном тракте. Чувство голода реагирует, помимо прочего, на объём пищи или растяжение кишечной стенки, поэтому клетчатка помогает регулировать количество пищи. Чтобы в рационе стало больше клетчатки, замените продукты из белой муки на цельнозерновые изделия.

Наше тело

2020 June 20

Этот мужчина работал на грузовике около 28 лет и одна сторона его лица была постоянно подвержена солнечному излучению.

Фото наглядно демонстрирует, что загар ускоряет старение кожи, а также может способствовать развитию рака кожи.

Мужчине рекомендовано наблюдение онколога и использование солнцезащитных кремов.

Анатомический театр

Фото наглядно демонстрирует, что загар ускоряет старение кожи, а также может способствовать развитию рака кожи.

Мужчине рекомендовано наблюдение онколога и использование солнцезащитных кремов.

Анатомический театр

Композитный снимок-панорама на смартфон (!), Млечный Путь над пляжем Boat Beach в Уругвае.