Size: a a a

2019 December 31

2020 January 01

Эти праздники провожу в своих любимых балканских горах. Все же очень приятно, что на русском языке всё ещё можно поговорить с сербами и черногорцами, болгарами и македонцами.

Но что плохо, с каждым годом Россия всё больше и больше "сдаёт" балканский плацдарм - в части продвижения в этих краях изучения русского языка. Пусть не обижаются мои друзья в Россотрудничестве, но так как мы учим русскому на Балканах (никак) - это позор. Говорю не голословно, а как человек, неплохо знающий пару балканских языков и лично знающий местное сообщество - от директоров десятка школ и ректоров ведущих вузов до мэров городов, министра образования, курирующих вице-премьеров и даже президента одной из стран.

В Сербии 7 млн населения, в Болгарии тоже 7. В Македонии 2 млн и около 1 млн в Черногории.

Эти цифры вполне сравнимы с теми же Киргизией (7) и Туркменией (5,8), в которых наша "мягкая сила" существенно твёрже, чем в любой балканский стране.

После праздников детально разберу проблему и предложу решения.

Но что плохо, с каждым годом Россия всё больше и больше "сдаёт" балканский плацдарм - в части продвижения в этих краях изучения русского языка. Пусть не обижаются мои друзья в Россотрудничестве, но так как мы учим русскому на Балканах (никак) - это позор. Говорю не голословно, а как человек, неплохо знающий пару балканских языков и лично знающий местное сообщество - от директоров десятка школ и ректоров ведущих вузов до мэров городов, министра образования, курирующих вице-премьеров и даже президента одной из стран.

В Сербии 7 млн населения, в Болгарии тоже 7. В Македонии 2 млн и около 1 млн в Черногории.

Эти цифры вполне сравнимы с теми же Киргизией (7) и Туркменией (5,8), в которых наша "мягкая сила" существенно твёрже, чем в любой балканский стране.

После праздников детально разберу проблему и предложу решения.

2020 January 04

Шпаргалка для ректора. Часть 1 из 2.

@szhenov для @scienpolicy

Коллеги, пока отдыхаете на отечественных и зарубежных курортах, дадим вам несколько мыслей для обдумывания на праздниках.

Есть ли у вас хотя бы один проректор, который ХОРОШО говорит по-английски?

Именно проректор. И именно хорошо, а не «фром хиз харт».

Если нет, пора принимать кадровое решение. В условиях обновлённого 5-100, НОЦев мирового уровня, задач по международному сотрудничеству, да и просто в рамках реализации нацпроектов – вы не вытянете без такого коллеги. Англоговорящий проректор прикроет и вас в нужный момент, а такие точно будут.

Вам есть что предложить губернатору прямо сейчас? Написав ему смс, и с гарантией, что он позитивно отреагирует. Не попросить денег, а предложить партнерскую схему, где вуз на паритетных началах будет в модели роста региона?

Если нет, начинайте думать. У ректора и губернатора должны быть именно такие отношения. Вы обязаны быть членами одной команды. Если кто-то из вас двоих плохо работает, очень скоро это будет заметно всем – от редакции НОП до ваших учредителей и руководства страны.

В международном сотрудничестве вы ограничиваетесь ритуальными командировками с подписанием не работающих договоров, красивыми отчетными фотографиями на сайт вуза и распитием вкусных напитков по итогам переговоров?

Вы это бросайте.

Академический обмен раз в год, пара статей ваших ученых в зарубежных журналах и взаимное участие в конференциях – это не совсем (=совсем не) международное сотрудничество.

Ваши англоговорящие преподаватели должны быть там, а их – у вас в университете на постоянной основе, и не в роли «свадебных генералов». Запускайте интересные рынку магистратуры на английском, создайте с зарубежными вузами совместные лаборатории, откройте программы ДПО, интересные глобальным потребителям.

Начните очно участвовать в ведущих образовательных выставках и конференциях хотя бы в Европе. Вступите в профильные международные образовательные консорциумы.

Заведите личную дружбу с парой ректоров крепких зарубежных вузов, а лучше и с чиновниками от образования тех стран, где эти вузы располагаются. Проведите дни открытых дверей за рубежом. Поверьте, о богатых возможностях российской высшей школы мало кто знает вне СНГ или совсем уж традиционных для нас внешних рынков типа стран Африки, Южной Америки или Китая (привет коллегам из Россотрудничества, профильным атташе при посольствах (гордо именуемых за рубежом «представитель Минобрнауки»), Институту Пушкина, фонду «Русской Мир» и прочим бойцам на фронте экспорта российского образования и продвижения русского языка за рубежом).

Посмотрите на мир как на большой выставочный комплекс достижений и предложений с открытыми дверями, в которые и вы можете войти.

На удивление малое количество университетов серьёзно, институционально встроено в матрицу молодёжных, студенческих мега-проектов. Я не раз говорил об этом с главой президентской платформы АНО «Россия - страна возможностей» Алексеем Комиссаровым и он точно «ЗА» более активное участие вузов в социальных лифтах и больших конкурсах. Зависит от позиции ректора, конечно. Кто поживее, тот давно в тренде.

Обновите или «прокачайте» состав среднего управленческого персонала.

Вам не нужны аморфные завкафедрами и начальники отделов. Экономисты, юристы, гуманитарии – коллеги должны знать массу рецептов как принести университету деньги. Неважно на чём – контрактники, программы ДПО, наука, победа в конкурсах и т.д. То же касается и коллег, занимающихся точными, естественными науками. Тут меньше шансов «выстрелить» с тем же ДПО для массового рынка, но конкурсные бюджеты ФОИВов, нацпроекты и всевозможные гранты дают широкое поле для участия.

А ваши начальники отделов и руководители управлений не должны бояться звонить/писать в Москву, а также «наводить мосты» с институтами развития, бизнесом, командой губернатора.

@szhenov для @scienpolicy

Коллеги, пока отдыхаете на отечественных и зарубежных курортах, дадим вам несколько мыслей для обдумывания на праздниках.

Есть ли у вас хотя бы один проректор, который ХОРОШО говорит по-английски?

Именно проректор. И именно хорошо, а не «фром хиз харт».

Если нет, пора принимать кадровое решение. В условиях обновлённого 5-100, НОЦев мирового уровня, задач по международному сотрудничеству, да и просто в рамках реализации нацпроектов – вы не вытянете без такого коллеги. Англоговорящий проректор прикроет и вас в нужный момент, а такие точно будут.

Вам есть что предложить губернатору прямо сейчас? Написав ему смс, и с гарантией, что он позитивно отреагирует. Не попросить денег, а предложить партнерскую схему, где вуз на паритетных началах будет в модели роста региона?

Если нет, начинайте думать. У ректора и губернатора должны быть именно такие отношения. Вы обязаны быть членами одной команды. Если кто-то из вас двоих плохо работает, очень скоро это будет заметно всем – от редакции НОП до ваших учредителей и руководства страны.

В международном сотрудничестве вы ограничиваетесь ритуальными командировками с подписанием не работающих договоров, красивыми отчетными фотографиями на сайт вуза и распитием вкусных напитков по итогам переговоров?

Вы это бросайте.

Академический обмен раз в год, пара статей ваших ученых в зарубежных журналах и взаимное участие в конференциях – это не совсем (=совсем не) международное сотрудничество.

Ваши англоговорящие преподаватели должны быть там, а их – у вас в университете на постоянной основе, и не в роли «свадебных генералов». Запускайте интересные рынку магистратуры на английском, создайте с зарубежными вузами совместные лаборатории, откройте программы ДПО, интересные глобальным потребителям.

Начните очно участвовать в ведущих образовательных выставках и конференциях хотя бы в Европе. Вступите в профильные международные образовательные консорциумы.

Заведите личную дружбу с парой ректоров крепких зарубежных вузов, а лучше и с чиновниками от образования тех стран, где эти вузы располагаются. Проведите дни открытых дверей за рубежом. Поверьте, о богатых возможностях российской высшей школы мало кто знает вне СНГ или совсем уж традиционных для нас внешних рынков типа стран Африки, Южной Америки или Китая (привет коллегам из Россотрудничества, профильным атташе при посольствах (гордо именуемых за рубежом «представитель Минобрнауки»), Институту Пушкина, фонду «Русской Мир» и прочим бойцам на фронте экспорта российского образования и продвижения русского языка за рубежом).

Посмотрите на мир как на большой выставочный комплекс достижений и предложений с открытыми дверями, в которые и вы можете войти.

На удивление малое количество университетов серьёзно, институционально встроено в матрицу молодёжных, студенческих мега-проектов. Я не раз говорил об этом с главой президентской платформы АНО «Россия - страна возможностей» Алексеем Комиссаровым и он точно «ЗА» более активное участие вузов в социальных лифтах и больших конкурсах. Зависит от позиции ректора, конечно. Кто поживее, тот давно в тренде.

Обновите или «прокачайте» состав среднего управленческого персонала.

Вам не нужны аморфные завкафедрами и начальники отделов. Экономисты, юристы, гуманитарии – коллеги должны знать массу рецептов как принести университету деньги. Неважно на чём – контрактники, программы ДПО, наука, победа в конкурсах и т.д. То же касается и коллег, занимающихся точными, естественными науками. Тут меньше шансов «выстрелить» с тем же ДПО для массового рынка, но конкурсные бюджеты ФОИВов, нацпроекты и всевозможные гранты дают широкое поле для участия.

А ваши начальники отделов и руководители управлений не должны бояться звонить/писать в Москву, а также «наводить мосты» с институтами развития, бизнесом, командой губернатора.

Шпаргалка для ректора. Часть 2 из 2.

@szhenov для @scienpolicy

PR и GR университета.

А они у вас вообще есть?

Если университет, к примеру, провел знаменательную конференцию, вы должны уметь работать так, чтобы об этом в течение рабочего дня:

а) написали федеральные СМИ,

б) новость прошла в федеральных информагенствах,

в) о вас «трубили» бы соцсети и элитные площадки (тот же телеграм),

г) вам звонили/писали чиновники из Москвы: «О, Михалыч, прочёл о вас – молодцы!»

д) вы должны работать так, чтобы пресс-служба Минобрнауки имела повод обратиться к вам с хорошим настроением, а не наоборот.

Ваша пресс-служба или курирующий проректор должны уметь работать с такой отдачей каждый день.

А ещё вы должны уметь оперативно входить в любые (или почти любые) двери.

Ректор или проректор должны быть способны при необходимости гарантированно оперативно попасть на приём к замминистра или директору департамента. Учитесь общаться, учитесь слушать и быть услышанными.

А если не умеете, у вас должны быть знающие партнёры, которые представляют ваши интересы.

Вы должны избавиться от комплекса провинциальных слабачков, смотрящих в рот лидерам. Если вдруг окажетесь за одним столом с Мау, Кузьминовым, Стрихановым, Кудрявцевым или Васильевым – вы всегда должны быть готовы выступить как минимум не хуже. Без заискивания и панибратства, но с позиции силы.

Научитесь масштабировать лучшие практики. Посмотрите вокруг, не только на столицы. У Фалькова в ТюмГУ Школа перспективных исследований, которой завидует и Вышка. А у Просекова в КемГУ такие наработки в рамках создаваемого НОЦ, что позади остались практически все более титулованные вузы. Посмотрите на напор Института регионального развития Самарской области – как они «рвут» в построении своего НОЦ. Или на ДВФУ, где Никита Анисимов из вуза – источника скандалов делает эталонную образовательную корпорацию международного класса. Поверьте, такой энтузиазм и шаги видят все, включая Кириенко, Фурсенко и Котюкова.

Часто вы и ваши проректоры проходят обучение по управлению образованием в МШУ «Сколково», Институте образования ВШЭ или РАНХиГС?

При этом менее 30% выпускников таких программ (обладая административным и финансовым ресурсом) решаются на изменения экосистемы вуза. А зачем тогда учиться и гордо с придыханием сообщать «я сейчас в Москве у Волкова, вернусь в регион через N-дней»?

Отнеситесь серьёзно к развитию программ дополнительного образования в университете. Нет более эффективного инструмента для мобильной подготовки кадров в рамках задач нацпроектов, в том числе и для цифровой экономики. Не бойтесь выходить с такими программами в online, заключать партнерские соглашения с лидерами – от Университета 20.35 и Универсариума до ВШЭ или МИСиС. Это даст вам возможность быть в тренде, в том числе и побороться за государственные гранты – а они по данному направлению есть и у Котюкова с Песковым, и в различных ФОИВах.

В вечном бубнеже про сложности диалога вузовской и академической науки будьте выше и разумнее – подружитесь с профильным для вас институтом и сделайте общий проект. А еще лучше – при участии индустриального партнёра. Вам губернатор и руководство Минобрнауки точно спасибо скажут, да и дружба с Российской академией наук не помешает. Не знаете с кем – пишите, я вас познакомлю с дружелюбными и конструктивными академиками (например, директор ИСП РАН академик Аветисян именно такой).

И, наконец, перестаньте сидеть в своём регионе, как Иван на печи.

Формат «у меня всё ровно с губером, можно расслабиться» давно в прошлом: и с губернатора спросят по вашим успехам, и с вас. И не раз.

На каждый большой форум или семинар-совещание – от совсем скорых Гайдаровского и Сочинского до далёких Питерского, ВЭФ, EDCRUNCH или следующего Острова – вы должны не просто приезжать. Вам нужно навязывать свою повестку, бороться за неё и побеждать.

А еще лучше, если вы станете для своего макрорегиона той площадкой, где будут рождаться смыслы для научно-образовательной и молодёжной политики.

Если нужна помощь в поддержке хороших инициатив – пишите, поможем и поддержим.

@szhenov для @scienpolicy

PR и GR университета.

А они у вас вообще есть?

Если университет, к примеру, провел знаменательную конференцию, вы должны уметь работать так, чтобы об этом в течение рабочего дня:

а) написали федеральные СМИ,

б) новость прошла в федеральных информагенствах,

в) о вас «трубили» бы соцсети и элитные площадки (тот же телеграм),

г) вам звонили/писали чиновники из Москвы: «О, Михалыч, прочёл о вас – молодцы!»

д) вы должны работать так, чтобы пресс-служба Минобрнауки имела повод обратиться к вам с хорошим настроением, а не наоборот.

Ваша пресс-служба или курирующий проректор должны уметь работать с такой отдачей каждый день.

А ещё вы должны уметь оперативно входить в любые (или почти любые) двери.

Ректор или проректор должны быть способны при необходимости гарантированно оперативно попасть на приём к замминистра или директору департамента. Учитесь общаться, учитесь слушать и быть услышанными.

А если не умеете, у вас должны быть знающие партнёры, которые представляют ваши интересы.

Вы должны избавиться от комплекса провинциальных слабачков, смотрящих в рот лидерам. Если вдруг окажетесь за одним столом с Мау, Кузьминовым, Стрихановым, Кудрявцевым или Васильевым – вы всегда должны быть готовы выступить как минимум не хуже. Без заискивания и панибратства, но с позиции силы.

Научитесь масштабировать лучшие практики. Посмотрите вокруг, не только на столицы. У Фалькова в ТюмГУ Школа перспективных исследований, которой завидует и Вышка. А у Просекова в КемГУ такие наработки в рамках создаваемого НОЦ, что позади остались практически все более титулованные вузы. Посмотрите на напор Института регионального развития Самарской области – как они «рвут» в построении своего НОЦ. Или на ДВФУ, где Никита Анисимов из вуза – источника скандалов делает эталонную образовательную корпорацию международного класса. Поверьте, такой энтузиазм и шаги видят все, включая Кириенко, Фурсенко и Котюкова.

Часто вы и ваши проректоры проходят обучение по управлению образованием в МШУ «Сколково», Институте образования ВШЭ или РАНХиГС?

При этом менее 30% выпускников таких программ (обладая административным и финансовым ресурсом) решаются на изменения экосистемы вуза. А зачем тогда учиться и гордо с придыханием сообщать «я сейчас в Москве у Волкова, вернусь в регион через N-дней»?

Отнеситесь серьёзно к развитию программ дополнительного образования в университете. Нет более эффективного инструмента для мобильной подготовки кадров в рамках задач нацпроектов, в том числе и для цифровой экономики. Не бойтесь выходить с такими программами в online, заключать партнерские соглашения с лидерами – от Университета 20.35 и Универсариума до ВШЭ или МИСиС. Это даст вам возможность быть в тренде, в том числе и побороться за государственные гранты – а они по данному направлению есть и у Котюкова с Песковым, и в различных ФОИВах.

В вечном бубнеже про сложности диалога вузовской и академической науки будьте выше и разумнее – подружитесь с профильным для вас институтом и сделайте общий проект. А еще лучше – при участии индустриального партнёра. Вам губернатор и руководство Минобрнауки точно спасибо скажут, да и дружба с Российской академией наук не помешает. Не знаете с кем – пишите, я вас познакомлю с дружелюбными и конструктивными академиками (например, директор ИСП РАН академик Аветисян именно такой).

И, наконец, перестаньте сидеть в своём регионе, как Иван на печи.

Формат «у меня всё ровно с губером, можно расслабиться» давно в прошлом: и с губернатора спросят по вашим успехам, и с вас. И не раз.

На каждый большой форум или семинар-совещание – от совсем скорых Гайдаровского и Сочинского до далёких Питерского, ВЭФ, EDCRUNCH или следующего Острова – вы должны не просто приезжать. Вам нужно навязывать свою повестку, бороться за неё и побеждать.

А еще лучше, если вы станете для своего макрорегиона той площадкой, где будут рождаться смыслы для научно-образовательной и молодёжной политики.

Если нужна помощь в поддержке хороших инициатив – пишите, поможем и поддержим.

2020 January 11

Вчера был мой день рождения, но до сих пор принимаю поздравления.

Впервые за долгие годы решил провести его в тиши, без шумных тусовок. Еще раз благодарю за поздравления - так много их я давно не получал.

Ведущие учёные и исследователи, проректоры и ректоры вузов, региональные и федеральные чиновники, а также просто отличные парни и девчонки из мира образования и науки: всем спасибо. Год только начинается и уже очевидно - он будет богат на виражи как в управленческом плане, так и (особенно) в части отработки новой парадигмы ответственности у руководителей разных уровней.

Впервые за долгие годы решил провести его в тиши, без шумных тусовок. Еще раз благодарю за поздравления - так много их я давно не получал.

Ведущие учёные и исследователи, проректоры и ректоры вузов, региональные и федеральные чиновники, а также просто отличные парни и девчонки из мира образования и науки: всем спасибо. Год только начинается и уже очевидно - он будет богат на виражи как в управленческом плане, так и (особенно) в части отработки новой парадигмы ответственности у руководителей разных уровней.

2020 January 13

Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы (Л.И.Калашников) 12 февраля 2020 года в 10 часов проводит парламентские слушания на тему

"О путях реализации стратегической задачи по увеличению количества иностранных граждан, в том числе соотечественников,

обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования за счет бюджета Российской Федерации".

Планируемое число участников 150 человек.

Прямо хочется увидеть лавину креатива от парламентариев и приближенных могучих экспертов - как же нам решить эту "сложную" стратегическую задачу.

Ведь вроде как и все "карты в руки" - с одной стороны, Вячеслав Володин с командой не упускают случая показать правительственным структурам на недоработки и отметить эффективность парламентского контроля на фоне актуализации форматов контроля за ходом реализации нацпроектов.

С другой - именно парламентская дипломатия прекрасно себя зарекомендовала как инструмент внешнеполитического диалога.

Особенно, когда говорить приходится на просторах СНГ на родном русском языке.

И этот путь всегда ведет к укреплению именно Думы как влиятельной площадки реальной политики, что очевидно является одной из главных целей руководства дома #1 на Охотном ряду.

И ведь задача не очень сложна - для ее решения нужно сделать всего лишь два действия - перестать болтать и начать работать.

Но, почему то, этот простой механизм много лет является непреодолимым препятствием для некоторых коллег, отвечающих за сохранение и укрепление позиций нашей высшей школы за рубежом.

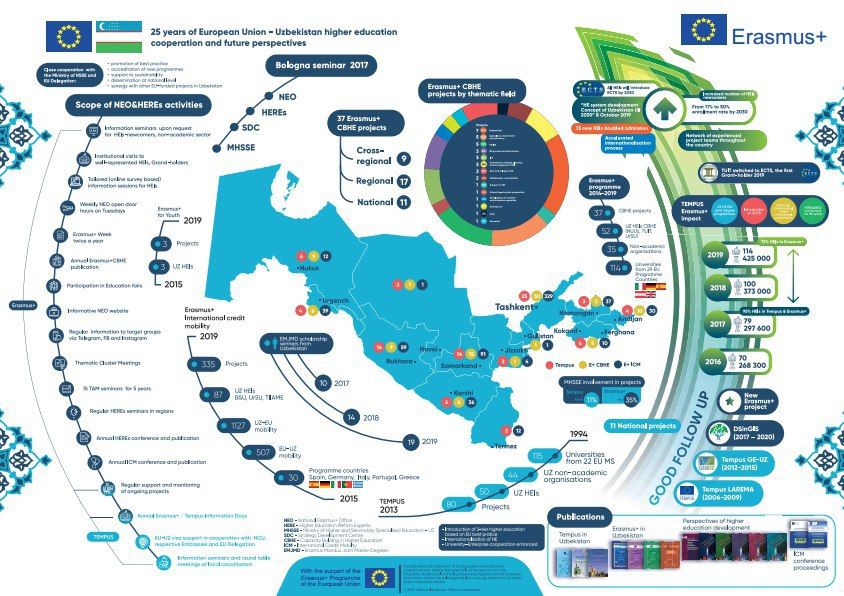

И уже не очень удивительно, когда наши "мастера экспорта образования" отчитывается об успешной конференции где-нибудь в Киргизии или Узбекистане, по итогом которой резко вырастет приток иностранных абитуриентов в российские вузы - но при ближайшем рассмотрении часто оказывается, что конференция была бенефисом Erasmus + и европейских вузов, причём за российские деньги.

Будем наблюдать за ходом дискуссии в Государственной Думе, составом её участников и надеяться на лучшее.

"О путях реализации стратегической задачи по увеличению количества иностранных граждан, в том числе соотечественников,

обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования за счет бюджета Российской Федерации".

Планируемое число участников 150 человек.

Прямо хочется увидеть лавину креатива от парламентариев и приближенных могучих экспертов - как же нам решить эту "сложную" стратегическую задачу.

Ведь вроде как и все "карты в руки" - с одной стороны, Вячеслав Володин с командой не упускают случая показать правительственным структурам на недоработки и отметить эффективность парламентского контроля на фоне актуализации форматов контроля за ходом реализации нацпроектов.

С другой - именно парламентская дипломатия прекрасно себя зарекомендовала как инструмент внешнеполитического диалога.

Особенно, когда говорить приходится на просторах СНГ на родном русском языке.

И этот путь всегда ведет к укреплению именно Думы как влиятельной площадки реальной политики, что очевидно является одной из главных целей руководства дома #1 на Охотном ряду.

И ведь задача не очень сложна - для ее решения нужно сделать всего лишь два действия - перестать болтать и начать работать.

Но, почему то, этот простой механизм много лет является непреодолимым препятствием для некоторых коллег, отвечающих за сохранение и укрепление позиций нашей высшей школы за рубежом.

И уже не очень удивительно, когда наши "мастера экспорта образования" отчитывается об успешной конференции где-нибудь в Киргизии или Узбекистане, по итогом которой резко вырастет приток иностранных абитуриентов в российские вузы - но при ближайшем рассмотрении часто оказывается, что конференция была бенефисом Erasmus + и европейских вузов, причём за российские деньги.

Будем наблюдать за ходом дискуссии в Государственной Думе, составом её участников и надеяться на лучшее.

2020 January 15

Тут многие коллеги и партнеры звонят, волнуются,задаются вопросами. Всем коллегам из университетов могу сказать - будет еще лучше. Появятся новые линии по укреплению работы с индустриальными партнёрами, будет больше конкретных управленческих линий в части реализации паспортов нацпроектов.

С большим удивлением узнал сегодня от помощника министра (а позже информацию мне подтвердила руководитель пресс-службы РАН) что некий жулик звонит руководителям сферы образования и науки (федерального уровня), представляется моим именем и предлагает помощь в разработке неких стратегий.

Мои коллеги и партнеры хорошо знают, что я никому не звоню и если и помогаю - инициатива и просьба всегда исходит от того, кто ко мне обратился. Благо, наша команда работает профессионально, и недовольных партнёров не то что нет - приходится многим обратившимся руководителям отказывать или переключать на коллег. Я научился высыпаться за 5 часов, но от дальнейших экспериментов со здоровьем воздержусь.

Друзья, если вам звонит "Евгений Сжёнов" с неким коммерческим предложением, можете его послать куда подальше.

Мои коллеги и партнеры хорошо знают, что я никому не звоню и если и помогаю - инициатива и просьба всегда исходит от того, кто ко мне обратился. Благо, наша команда работает профессионально, и недовольных партнёров не то что нет - приходится многим обратившимся руководителям отказывать или переключать на коллег. Я научился высыпаться за 5 часов, но от дальнейших экспериментов со здоровьем воздержусь.

Друзья, если вам звонит "Евгений Сжёнов" с неким коммерческим предложением, можете его послать куда подальше.

2020 January 16

Знаете что это? Учебник по программированию на Python для китайских школьников. 4 (четвёртого) класса! Который перевели в "Иннополисе" и будут учитывать этот опыт в местной школе. Очень показательная история понимания цифровизации начальной школы от вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова.

Иннополис: спектр развития

@szhenov для @scienpolicy

Посетил Университет "Иннополис" по приглашению Заместителя председателя Правительства Татарстана Романа Шайхутдинова и уезжаю с очень хорошим впечатлением от увиденного и услышанного.

Очевидно, что по многим направлениям потенциал "Иннополиса" еще только предстоит использовать, причем в масштабах всей страны.

Несмотря на то, что вуз не является подведом Минобрнауки (учрежден Правительством Татарстана и Минцифры РФ), он де-факто уже стал методическим и методологическим лидером по целому ряду направлений государственной политики. В том числе тех, которые Президент обозначил в приоритете во вчерашнем послании, а новый Премьер - в первых заявлениях.

Мне понравились пограммы ДПО по CDO, обучение по защите интеллектуальной собственности, специализированная ИТ-подготовка, обучение по направлениям цифровой трансформации. Хорошо что "Иннополис" активно развивает патрнерские отношения с ведущими университетами - например, ИТМО, ДВФУ и ННГУ.

Впечатлили беспилотные автомобили, сделанные на базе серийных машин и работающие полностью в автоматическом режиме или в режиме телеуправления. Интересно, что такие машины "Иннополис" умеет собирать за считанные дни, что в разы быстрее любых конкурентов. Впервые вижу, что огромного ангара вузу недостаточно, дабы вместить имеющийся потенциал в робототехнике.

Пригласил "Иннополис" и его лидеров активнее "вгрызаться" в госповестку (особенно, в части их успешных кейсов взаимодействия с бизнесом), включая и участие в НОЦ мирового уровня - уверен, что у коллег всё получится.

@szhenov для @scienpolicy

Посетил Университет "Иннополис" по приглашению Заместителя председателя Правительства Татарстана Романа Шайхутдинова и уезжаю с очень хорошим впечатлением от увиденного и услышанного.

Очевидно, что по многим направлениям потенциал "Иннополиса" еще только предстоит использовать, причем в масштабах всей страны.

Несмотря на то, что вуз не является подведом Минобрнауки (учрежден Правительством Татарстана и Минцифры РФ), он де-факто уже стал методическим и методологическим лидером по целому ряду направлений государственной политики. В том числе тех, которые Президент обозначил в приоритете во вчерашнем послании, а новый Премьер - в первых заявлениях.

Мне понравились пограммы ДПО по CDO, обучение по защите интеллектуальной собственности, специализированная ИТ-подготовка, обучение по направлениям цифровой трансформации. Хорошо что "Иннополис" активно развивает патрнерские отношения с ведущими университетами - например, ИТМО, ДВФУ и ННГУ.

Впечатлили беспилотные автомобили, сделанные на базе серийных машин и работающие полностью в автоматическом режиме или в режиме телеуправления. Интересно, что такие машины "Иннополис" умеет собирать за считанные дни, что в разы быстрее любых конкурентов. Впервые вижу, что огромного ангара вузу недостаточно, дабы вместить имеющийся потенциал в робототехнике.

Пригласил "Иннополис" и его лидеров активнее "вгрызаться" в госповестку (особенно, в части их успешных кейсов взаимодействия с бизнесом), включая и участие в НОЦ мирового уровня - уверен, что у коллег всё получится.