Заезд прошёл гораздо лучше, чем ожидалось. Пугали крутыми подъемами и скользкой трассой — такого не было. Наоборот, заезды на трассу очень пологие, сразу чувствуется, что постарались для удобства автомобилистов (подъем на велопешеходный Яхтенный мост гораздо круче и трудней). И сравните удобство Яхтенного и ЗСД в целом: на ЗСД прямые удобные заезды и съезды, на Яхтенном людям надо обходить и упираться в заборы. Приоритеты городских властей и проектировщиков очевидны.

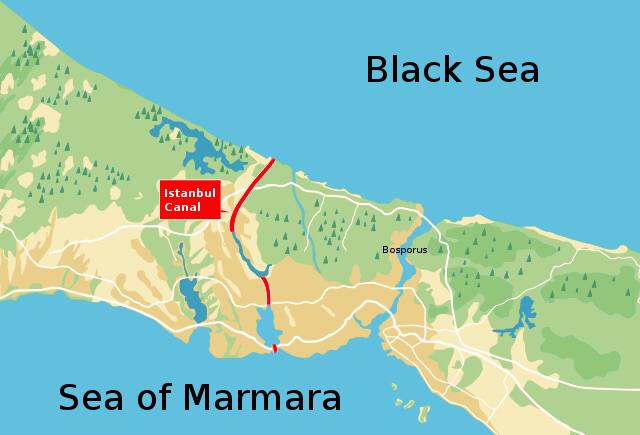

Мне очень понравилось ехать по ЗСД на велосипеде. Возможность побывать там не в машине, а также открывающиеся виды — бесценны. Поэтому разочарований в плане стоимости участия в заезде нет. Такое ощущение, будто прикоснулся к Петербургу, ранее недоступному, приоткрыл для себя город. И это неудивительно. Теперь мне хочется такую велопешеходную трассу, чтобы чувствовать связь с городом, с заливом. Кстати, момент напомнил мне Стамбул: там тоже красивые огромные мосты, много воды и потрясающие виды. И при этом чувствуется (не теряется) контакт с городом!

Отдельно стоит упомянуть уникальную возможность подсмотреть за работой морского грузового порта. Это было очень залипательно! Такая классная, насыщенная и интересная локация скрыта от горожан, недоступна людям. Очень жаль. Хочется больше открытости в этом плане. Может, пока не надо переносить порт из города? А то мы так и не увидим его.

Большое спасибо организаторам заезда. Не было давки, не было излишнего контроля и запретов, это самое главное. Удачно подгадали время — как раз закат. Правда, финиш подкачал. Хотелось бы видеть там бесплатный горячий чай с какими-нибудь батончиками или печеньками, чтобы подкрепиться. А то съехали на Екатерингофку, а там темнота и ни-че-го. Никакого ларька партнеров, никакой приятной тусовки на финише. Это пожалуй единственный минус мероприятия.

Также огромное спасибо SmartBike. Я рискнул и решил ехать на нем. Боялся, что все велики в округе старта разберут, но мне достался. Сначала почти не видел среди участников прокатные велики, но потом они все чаще встречались мне уже на трассе. Было приятно осознавать, что я не один такой) SmartBike не подвёл, велик был беспроблемный, а компания меня вообще удивила: подарила мне бонусы на заезд прям перед стартом! Это было очень неожиданно и приятно. В итоге прокатился бесплатно (ещё одно подтверждение того, что вселенная даёт нам ништяки).

В заезде участвовало 8000 человек (что в несколько раз больше, чем бегунов). Публика была разношёрстная: от фланеров типа меня до экипированных спортсменов. В целом атмосфера была очень приятная и дружелюбная. Трасса составила примерно 20 км, проехал я ее от начала и до парковки у Нарвской за 2 часа. И, что удивительно, за это время я так привык свободно и безопасно ехать по дороге (к хорошему быстро привыкаешь), что успел совсем забыть о городских реалиях. Поэтому в самом конце, когда уже выезжали на Обводный канал, было странно оказаться на дороге среди сигналивших тачек и вдруг понять: сказка закончилась. Пора сваливать с дороги, она больше не наша, и нас там не ждут.

Что хочется сказать в итоге?

ЗСДФест — класс.

SmartBike — класс.

ЗСД и виды — класс.

Ездить по городу свободно и безопасно — класс.

Атмосфера кайфовая, трасса нетрудная и живописная, доза гормона счастья огромная. Хочу ещё! И очень рекомендую участвовать в следующем году: город и велосипед откроются вам совсем с другой стороны!