Size: a a a

2021 November 06

#телекомавто

Стамбул

Стамбул

Не, ну а чо они выпадывают? #рукиизжопы

Чебоксары

Чебоксары

2021 November 07

А выпуски у Паши Кушелева получаются всё лучше и лучше: https://youtu.be/wB2p5cobhV8

Тут про Метаверс объяснялка. Я давно сам хочу таки сесть и разобраться, но Павел сделал это первее

Тут про Метаверс объяснялка. Я давно сам хочу таки сесть и разобраться, но Павел сделал это первее

Не за телеком, но в воскресный вечер будет полезно подумать над происходящим. Особенно, будет полезно тем, кто занимается управлением и всяческим маркетингом.

В общем, мне давно не нравилась идея триединого мозга — ну, это когда поведение человека объяснялось тем, что над эмоциями и поведением работает какая-то там лимбическая система, физиологией занимается рептильный мозг, а над высшей нервной деятельностью и решением математических задач трудится какой-то там неокортекс.

Потом еще Каннеман упростил модель до "системы 1-2" или, по всяким вебинарам ходит объяснение, что, дескать, в мозгу у нас сидит некая "обезьянка", которая быстра, но тупая и ленивая, и есть еще "человек", который может решать сложные задачи, но для запуска его нужно какое-то там "мыслетопливо".

В общем, это все хрень собачья. Нет никаких рептильных мозгов и нет, разумеется, никаких "обезьянок" в вашей голове. А есть задачи, на которые вы тренировали свои нейронные сети, а есть задачи, которые вы просто никогда не тренировались решать.

Я это вычитал вот тут: https://zygmantovich.com/?p=22425

И Зигмантович в этой статье ссылается на более высокоуровневые статьи в Нейчер:

* https://www.nature.com/articles/s41598-018-27405-1

* https://www.nature.com/articles/s41562-020-0886-x

Ну, например, головоломки потому так и называются, что это задачка, которую вы еще не решали, и вам нужно сильно задуматься (напрячь нетренированные нейронные связи). А когда вы уже решили _похожую_ задачку, то следующую, основанную на том же принципе, головоломку вы решите куда быстрее. А если вы каждый день по 8 часов будете решать некие однотипные головоломки, то через пару лет эти задачки превратятся для вас обычную рутину. Хотя для людей, которые никогда подобных задач не решали, ваше поведение будет казаться чуть ли не магией (ага, привет вот этим всем "тыжпрограммист" и "почему девопсу платят стока деняк").

И вообще-то, об этом очень давно знают педагоги (я, к слову, по базовому образованию педагог, если кто не знал) и повсеместно используется модель "ЗУН" — "Знания, Умения, Навыки". И это очень прочная модель научения чему угодно, выработанная веками. И довольно логична: не стоит надеяться, что ученики научатся решать квадратные уровнения, если они не знают что такое уравнение вообще, что такое квадратный корень, а до этого — возведение в квадрат. Конечно, человеку, который что-то уже знает о матане и высшей алгебре, это покажется простейшим, но до того, как вы лично получили навык решать более сложные задачи, вспомните, сколько времени вас учителя гоняли за решение этих простейших задачек, задавая по сути одно и тоже задание, но с разными формулировками.

Ну, и про мыслетопливо (у Каннемана вообще-то это называется "ресурсная теория внимания") тоже можно объяснить куда более простым способом: количество нейронных связей в мозгу человека очень большое, но ограниченное. И, условно, вычислительные ресурсы тоже ограничены. И да, потому и нужно время на сложную задачу, которую мозг никогда ранее не решал. А если решал, то мозг, уже имея слоожившиеся нейронные сети по решению, выполняет гораздо быстрее.

Закончу практическими выводами:

0. Помимо педагогики существует еще область андрогогики — обучение взрослых. С которой управленец встречается гораздо чаще. Разница с детским обучением в том, что приходится перестраивать уже существующие нейронные связи и способность к перестройке оной у разных людей различна. Этот же факт, кстати, объясняет всяческих любителей конспирологий и антиваксеров — просто них, в силу различных причин, снижена способность перестройки нейронов и гораздо проще наложить новый паттерн на понятный из которого могут получаться очень странные сочетания.

1. Менеджер при решении управленческих задач должен понимать, что любые изменения — это перестройка нейронных связей множества людей. И чем больше людей, тем больше разнообразие. И тем труднее проводить перестройку мозгов изменения.

В общем, мне давно не нравилась идея триединого мозга — ну, это когда поведение человека объяснялось тем, что над эмоциями и поведением работает какая-то там лимбическая система, физиологией занимается рептильный мозг, а над высшей нервной деятельностью и решением математических задач трудится какой-то там неокортекс.

Потом еще Каннеман упростил модель до "системы 1-2" или, по всяким вебинарам ходит объяснение, что, дескать, в мозгу у нас сидит некая "обезьянка", которая быстра, но тупая и ленивая, и есть еще "человек", который может решать сложные задачи, но для запуска его нужно какое-то там "мыслетопливо".

В общем, это все хрень собачья. Нет никаких рептильных мозгов и нет, разумеется, никаких "обезьянок" в вашей голове. А есть задачи, на которые вы тренировали свои нейронные сети, а есть задачи, которые вы просто никогда не тренировались решать.

Я это вычитал вот тут: https://zygmantovich.com/?p=22425

И Зигмантович в этой статье ссылается на более высокоуровневые статьи в Нейчер:

* https://www.nature.com/articles/s41598-018-27405-1

* https://www.nature.com/articles/s41562-020-0886-x

Ну, например, головоломки потому так и называются, что это задачка, которую вы еще не решали, и вам нужно сильно задуматься (напрячь нетренированные нейронные связи). А когда вы уже решили _похожую_ задачку, то следующую, основанную на том же принципе, головоломку вы решите куда быстрее. А если вы каждый день по 8 часов будете решать некие однотипные головоломки, то через пару лет эти задачки превратятся для вас обычную рутину. Хотя для людей, которые никогда подобных задач не решали, ваше поведение будет казаться чуть ли не магией (ага, привет вот этим всем "тыжпрограммист" и "почему девопсу платят стока деняк").

И вообще-то, об этом очень давно знают педагоги (я, к слову, по базовому образованию педагог, если кто не знал) и повсеместно используется модель "ЗУН" — "Знания, Умения, Навыки". И это очень прочная модель научения чему угодно, выработанная веками. И довольно логична: не стоит надеяться, что ученики научатся решать квадратные уровнения, если они не знают что такое уравнение вообще, что такое квадратный корень, а до этого — возведение в квадрат. Конечно, человеку, который что-то уже знает о матане и высшей алгебре, это покажется простейшим, но до того, как вы лично получили навык решать более сложные задачи, вспомните, сколько времени вас учителя гоняли за решение этих простейших задачек, задавая по сути одно и тоже задание, но с разными формулировками.

Ну, и про мыслетопливо (у Каннемана вообще-то это называется "ресурсная теория внимания") тоже можно объяснить куда более простым способом: количество нейронных связей в мозгу человека очень большое, но ограниченное. И, условно, вычислительные ресурсы тоже ограничены. И да, потому и нужно время на сложную задачу, которую мозг никогда ранее не решал. А если решал, то мозг, уже имея слоожившиеся нейронные сети по решению, выполняет гораздо быстрее.

Закончу практическими выводами:

0. Помимо педагогики существует еще область андрогогики — обучение взрослых. С которой управленец встречается гораздо чаще. Разница с детским обучением в том, что приходится перестраивать уже существующие нейронные связи и способность к перестройке оной у разных людей различна. Этот же факт, кстати, объясняет всяческих любителей конспирологий и антиваксеров — просто них, в силу различных причин, снижена способность перестройки нейронов и гораздо проще наложить новый паттерн на понятный из которого могут получаться очень странные сочетания.

1. Менеджер при решении управленческих задач должен понимать, что любые изменения — это перестройка нейронных связей множества людей. И чем больше людей, тем больше разнообразие. И тем труднее проводить перестройку мозгов изменения.

2. Любую деятельность по продвижению ноовых и особенно сложных технологий (рекалама и маркетинг, ага) следует проводить по тем же законам, что и обучение: сначала следует знание [о продукте], затем умение [попытка использовать], а затем следует оттачивать навык из которых самый эффективный: повторенье — мать ученья.

Пользуйтесь.

P.S.: Каннеман при этом, безусловно великий ученый и Нобеля получил очень заслуженно. Но если вы начнете читать первоисточники, то никих "обезьянок" вы там не найдете — там есть очень хорошее описание проблематики и методология постановки задач. И они гениальны. Но, вот, интерпретация подкачала пока. И там есть чего еще изучать — хватит на поколение экономистов, нейрофизиологов, психологов и прочих педагогов. Я пока вот так понял и для меня эта связь выглядит очень логично и последовательно, но понятно, что в реальности все несколько сложнее и интереснее.

Пользуйтесь.

P.S.: Каннеман при этом, безусловно великий ученый и Нобеля получил очень заслуженно. Но если вы начнете читать первоисточники, то никих "обезьянок" вы там не найдете — там есть очень хорошее описание проблематики и методология постановки задач. И они гениальны. Но, вот, интерпретация подкачала пока. И там есть чего еще изучать — хватит на поколение экономистов, нейрофизиологов, психологов и прочих педагогов. Я пока вот так понял и для меня эта связь выглядит очень логично и последовательно, но понятно, что в реальности все несколько сложнее и интереснее.

Вчера, 06.11.21 в 18:00 по МСК при строительстве метро, на пересечения Каховки и севастопольского шоссе, трактор перерезал более 10 каналов связи нескольких магистральных провайдеров

Тарелочку телевизионную поставили (2,4 м, на спутник "Ямал-401").

Архипелаг Северная Земля, остров Большевик, НИС "Ледовая база "Мыс Баранова" 79.279167 , 101.623945

Архипелаг Северная Земля, остров Большевик, НИС "Ледовая база "Мыс Баранова" 79.279167 , 101.623945

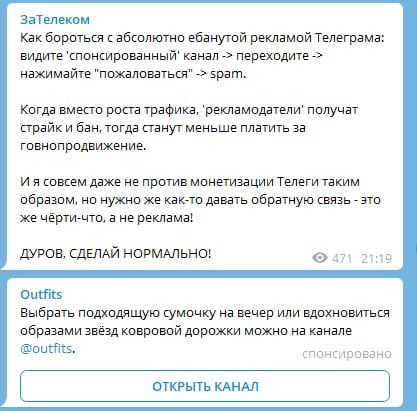

Как бороться с абсолютно ебанутой рекламой Телеграма: видите 'спонсированный' канал -> переходите -> нажимайте "пожаловаться" -> spam.

Когда вместо роста трафика, 'рекламодатели' получат страйк и бан, тогда станут меньше платить за говнопродвижение.

И я совсем даже не против монетизации Телеги таким образом, но нужно же как-то давать обратную связь - это же чёрти-что, а не реклама!

ДУРОВ, СДЕЛАЙ НОРМАЛЬНО!

Когда вместо роста трафика, 'рекламодатели' получат страйк и бан, тогда станут меньше платить за говнопродвижение.

И я совсем даже не против монетизации Телеги таким образом, но нужно же как-то давать обратную связь - это же чёрти-что, а не реклама!

ДУРОВ, СДЕЛАЙ НОРМАЛЬНО!

ну вот как так-то? это ж трэш, угар и содомия натурально

Ереван. Работает

== вакансия на канале ==

В один очень известный правозащитный проект нужен технический директор. По сути, там можно создать свой собственный лигал-тех стартап и вообще много всяких интересных движух и прекрасных технологий раскрутить.

Требования:

* уверенные знания о современных веб-технологиях, что как там нового и полезного. Умение делать что-то своими руками — очень важный навык, но не критический. Это всё же CTO нужен;

* знание и понимание работы юридической (и политической) организации;

* умение найти грамотных подрядчиков и контролировать их работу — незаменимый скилл;

* поскольку работа в правозащитной организации, то термин "эмпатия" не простой звук. Если ты не понимаешь о чём это — не трать ни наше, ни своё время.

В ответ:

* скучно не будет;

* зарплата вполне конкурентная, но вообще — здесь не за зарплаты люди работают;

* очень много интересных челленджей и ощущение реальной важности проделываемой работы.

Дополнение

Я не знаю, плюс это, или минус. Но обстановка такова, что эта работа из России, возможно, будет не самой безопасной. Потому, лучше, если ты живешь за переделами. Ну, или, например, давно хотел выехать, да все никак не было оказии. Здесь могут помочь выехать уже с работой и понятной доходной частью мероприятия.

Писать [пока] мне. Очень желательно начать знакомство с CV и описанием уже выполненных проектов. И очень желателен список людей, которые смогут дать тебе рекомендаций — напомню, это не просто организация, а известная правозащитная. И провокаторов вокруг тоже хватает...

В один очень известный правозащитный проект нужен технический директор. По сути, там можно создать свой собственный лигал-тех стартап и вообще много всяких интересных движух и прекрасных технологий раскрутить.

Требования:

* уверенные знания о современных веб-технологиях, что как там нового и полезного. Умение делать что-то своими руками — очень важный навык, но не критический. Это всё же CTO нужен;

* знание и понимание работы юридической (и политической) организации;

* умение найти грамотных подрядчиков и контролировать их работу — незаменимый скилл;

* поскольку работа в правозащитной организации, то термин "эмпатия" не простой звук. Если ты не понимаешь о чём это — не трать ни наше, ни своё время.

В ответ:

* скучно не будет;

* зарплата вполне конкурентная, но вообще — здесь не за зарплаты люди работают;

* очень много интересных челленджей и ощущение реальной важности проделываемой работы.

Дополнение

Я не знаю, плюс это, или минус. Но обстановка такова, что эта работа из России, возможно, будет не самой безопасной. Потому, лучше, если ты живешь за переделами. Ну, или, например, давно хотел выехать, да все никак не было оказии. Здесь могут помочь выехать уже с работой и понятной доходной частью мероприятия.

Писать [пока] мне. Очень желательно начать знакомство с CV и описанием уже выполненных проектов. И очень желателен список людей, которые смогут дать тебе рекомендаций — напомню, это не просто организация, а известная правозащитная. И провокаторов вокруг тоже хватает...

2021 November 08

Тут очередная веселуха про "интернет-счётчики"

Коммерсантъ пишет: https://www.kommersant.ru/doc/5063413

Экспозиция: еще давно, при прошлой госдурке (которая и тогда-то была мало легитимна, а текущая вообще целиком состит из мошенников) придумали хрень, которая должна была подсчитывать "аудиторию интернета". Зачем это делалось — понятия не имею. Нипочему. Типа, что не измеряется, то неподконтрольно. А российские власти очень хотят все под контролем, хотя и особо-то не могут (см. QR-коды).

Про счетчики я комметировал не раз и не два, но по поиску в канале из недавних находятся вот такие посты:

https://t.me/zatelecom/17739

https://t.me/zatelecom/17857

И тут ВНЕЗАПНО выясняется, что я таки прав. В Минэкономики усомнилось в эффективности измерителя рунета:

Но тут надо отметить, что математического аппарата у российских оккупантов вообще нет нигде. Могу предположить, что там такого словосочетания вообще не знают. Но суть не в этом. Суть в том, что из десятков законов про регулирование интернетов у оккупантов получается только то, что все оккупанты делали во все времена достаточно хорошо: разрушение и репрессии. Ну вот "сувенирный рунет", который ломает интернет, хреново, но получается. А остальное, когда нужно создавать что-то — не очень. Тащемта, здесь будет аналогично.

Коммерсантъ пишет: https://www.kommersant.ru/doc/5063413

Экспозиция: еще давно, при прошлой госдурке (которая и тогда-то была мало легитимна, а текущая вообще целиком состит из мошенников) придумали хрень, которая должна была подсчитывать "аудиторию интернета". Зачем это делалось — понятия не имею. Нипочему. Типа, что не измеряется, то неподконтрольно. А российские власти очень хотят все под контролем, хотя и особо-то не могут (см. QR-коды).

Про счетчики я комметировал не раз и не два, но по поиску в канале из недавних находятся вот такие посты:

https://t.me/zatelecom/17739

https://t.me/zatelecom/17857

И тут ВНЕЗАПНО выясняется, что я таки прав. В Минэкономики усомнилось в эффективности измерителя рунета:

В целом в министерстве считают, что документ Роскомнадзора не соответствует заявленным целям, поскольку не содержит методологии, алгоритма действий и математического аппарата, позволяющих определить объемы аудитории сайтов.

Но тут надо отметить, что математического аппарата у российских оккупантов вообще нет нигде. Могу предположить, что там такого словосочетания вообще не знают. Но суть не в этом. Суть в том, что из десятков законов про регулирование интернетов у оккупантов получается только то, что все оккупанты делали во все времена достаточно хорошо: разрушение и репрессии. Ну вот "сувенирный рунет", который ломает интернет, хреново, но получается. А остальное, когда нужно создавать что-то — не очень. Тащемта, здесь будет аналогично.

Тем временем, #людиработают в Батуми

А это — Нью-Йорк. И здесь #людиработают

Компания называется NY mesh и я уже джва года не могу дописать интервью с Брайаном Холлом, основателем этого НКО

Компания называется NY mesh и я уже джва года не могу дописать интервью с Брайаном Холлом, основателем этого НКО

Тут в Точке вчера коллеги не смогли сформулировать за что в США наложены санкции на Positive Technology. Надо было меня спросить 🙂

Штож. Вот MIT объясняет: https://www.technologyreview.com/2021/04/15/1022895/us-sanctions-russia-positive-hacking/

Коротко: по совокупности фактов. PT занимается "информационной безопасностью". Это означает, что они в промышленных масштабах тестируют на уязвимости различные системы и изготавливают инструменты, которые эти уязвимости используют. Далее точно не известно, продают ли они эти инструменты или, возможно, кто-то сливает их всяким хацкерским группировкам, но факты таковы, что следы всех последних скандадов, связанных с "русскими хацкерами" ведут в PT.

Считается, что PT является частью группы компаний частного сектора и киберпреступных групп, которые поддерживают геополитические цели России и которые в США все чаще рассматриваются, как прямые угрозы.

Вот такой список инцидентов:

1. Взлом учетных записей WhatsApp через уязвимости в SS7

(это вообще городость PT, которая есть и на их сайте: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/ss7-vulnerability-2018/ )

2. Взлом базовой инфраструктуры на Citrix, через которую уже осуществлялись атаки, например, на Бюро переписи населения США в 2019 году.

3. Вменяется рекрутинг в спецслужбы России и хакерские организации. Это, кстати, правда — я сам был однажды на Positive Hack Day в Digital October и стенд МО РФ там был. С плакатами про набор на контрактную службу. Не думаю, что это что-то плохое, но если вы делаете оружие и набираете бойцов, то удивляться потом, что вас не любят — немного глуповато.

4. Взлом SolarWind тоже связывают с PT (MIT Review дает прочитать только одну статью невозбрано — удалите куки, чтоб прочитать вторую).

И это только то, что скандально прямо связано с PT и их работами. И лично моя претензия к конторе: неприятен не просто факт недружественных, так напишу мягко, действий по отношению к другим странам. Особенно неприятно то, что спалились. Ну, то есть, "взлом SolarWind" — это никакая не "победа российского кибероружия". Это жесткий лоховской провал, который стоит в одном ряду с "новичком". Стыдобушка просто. Как бы бравурно не описывали это савецкие газеты — провал есть провал.

И за это следует наказание.

Штож. Вот MIT объясняет: https://www.technologyreview.com/2021/04/15/1022895/us-sanctions-russia-positive-hacking/

Коротко: по совокупности фактов. PT занимается "информационной безопасностью". Это означает, что они в промышленных масштабах тестируют на уязвимости различные системы и изготавливают инструменты, которые эти уязвимости используют. Далее точно не известно, продают ли они эти инструменты или, возможно, кто-то сливает их всяким хацкерским группировкам, но факты таковы, что следы всех последних скандадов, связанных с "русскими хацкерами" ведут в PT.

Считается, что PT является частью группы компаний частного сектора и киберпреступных групп, которые поддерживают геополитические цели России и которые в США все чаще рассматриваются, как прямые угрозы.

Вот такой список инцидентов:

1. Взлом учетных записей WhatsApp через уязвимости в SS7

(это вообще городость PT, которая есть и на их сайте: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/ss7-vulnerability-2018/ )

2. Взлом базовой инфраструктуры на Citrix, через которую уже осуществлялись атаки, например, на Бюро переписи населения США в 2019 году.

3. Вменяется рекрутинг в спецслужбы России и хакерские организации. Это, кстати, правда — я сам был однажды на Positive Hack Day в Digital October и стенд МО РФ там был. С плакатами про набор на контрактную службу. Не думаю, что это что-то плохое, но если вы делаете оружие и набираете бойцов, то удивляться потом, что вас не любят — немного глуповато.

4. Взлом SolarWind тоже связывают с PT (MIT Review дает прочитать только одну статью невозбрано — удалите куки, чтоб прочитать вторую).

И это только то, что скандально прямо связано с PT и их работами. И лично моя претензия к конторе: неприятен не просто факт недружественных, так напишу мягко, действий по отношению к другим странам. Особенно неприятно то, что спалились. Ну, то есть, "взлом SolarWind" — это никакая не "победа российского кибероружия". Это жесткий лоховской провал, который стоит в одном ряду с "новичком". Стыдобушка просто. Как бы бравурно не описывали это савецкие газеты — провал есть провал.

И за это следует наказание.

Открывайте календарик и записывайте: 10-11 ноября подведение итогов IoT Awards 2021

Вообще, это значимое событие - IoT один из самых быстроразвивающихся секторов телекома и знать кто здесь лучший не только интересно, но и полезно.

Всего было 64 заявки, но выбрать нужно только девять, что создает некоторую интригу, но поверьте, все заявки очень хорошие. Первый день, традиционно, обзор рынка и дискуссия. Второй день, 11 ноября - реальные кейсы, четкие спикеры.

Полное расписание и регистрация IoT Harvest 2021 на первый и второй день, а также на вечернее ток-шоу IoT своими руками. Обсудим домашние проекты IoT. Приходите, задавайте вопросы докладчикам. Никакой скуки, только интерактив!

Вообще, это значимое событие - IoT один из самых быстроразвивающихся секторов телекома и знать кто здесь лучший не только интересно, но и полезно.

Всего было 64 заявки, но выбрать нужно только девять, что создает некоторую интригу, но поверьте, все заявки очень хорошие. Первый день, традиционно, обзор рынка и дискуссия. Второй день, 11 ноября - реальные кейсы, четкие спикеры.

Полное расписание и регистрация IoT Harvest 2021 на первый и второй день, а также на вечернее ток-шоу IoT своими руками. Обсудим домашние проекты IoT. Приходите, задавайте вопросы докладчикам. Никакой скуки, только интерактив!