Size: a a a

2019 October 02

2019 October 03

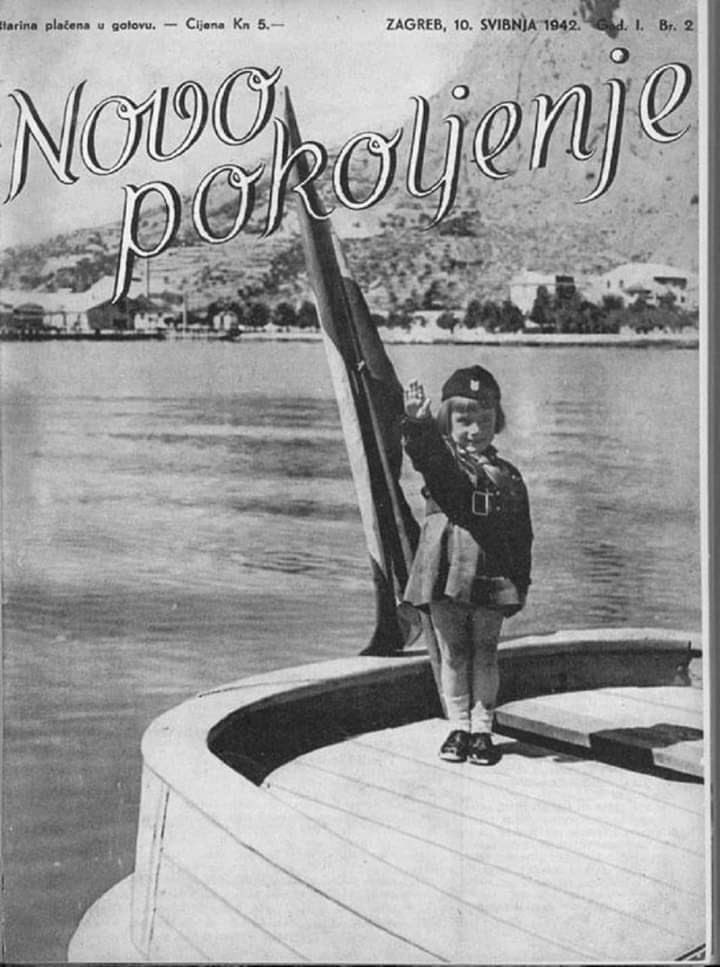

Маленькая Ангела Меркель на летнем отдыхе в Хорватии

Предисло́вие к «Никомаховой этике»

У сочинения Аристотеля «Никомахова этика» (Ἠθικὰ Νικομάχεια) есть несколько вариантов происхождения названия. По одной версии, труд написан в память об ушедшем отце Аристотеля, имя которому Никомах. Другой вариант предполагает, что трактат служил в качестве наставления для сына Аристотеля. Не удивлюсь, если окажется, что в реальности семиотика заглавия текста Стагирита опирается на две эти фигуры одновременно, а весь последующий текст — это герменевтика отношений «Отец-Сын».

10 книг "Этики" написаны словно конспект к лекциям. В них Аристотель шаг за шагом раскрывает и иллюстрирует смысл выбранной темы каждой книги. Свое повествование он начинает с определения счастья, дружбы, долга перед Родиной и любви, постепенно открывая другие аспекты бытия и принципы гармоничной добродетельной жизни согласно учению о «золотой середине».

"Никомахова этика" - это учебник в прямом смысле этого слова, исследовательский проект в своей наивысшей фазе, как по содержанию — базовые принципы этики, попытка установить истину в природе вещей и явлений, опираясь на общепринятое мнение, историю и судьбу человека; так и по форме – сама языковая материя текста лишена абстрактного содержания и пустых славословий; логика и индуктивный характер построения мысли (от частного к общему) словно под давлением заставляют смысл подвергаться компрессии, бесконечно уплотняться, избавляя его тем самым от трансцендентной природы, которой грешил его учитель, Платон (а эта работа как ничто другое повлияла на возникновения средневековой схоластики). Перед нами очень насыщенная и динамичная речь, все рассуждения выстроены соразмерно логике и подкреплены фактами из окружающей жизни и практическими советами. Цель любого учебника – не только дать информацию, но и научить, не только свысока морализировать о добродетелях, но и в конечном итоге «стать добродетельным».

Жанр «отеческих наставлений» абсолютно исчез из нашей жизни, больше никто не обращается к своим детям, никто не пишет для них. При неизбежном упадке нравов и мысли нашего времени в нас еще осталось частичка совести, но мы решили стыдливо умолчать, осознавая, что наши «великие умозаключения и ценности» не вынесут чистого и непорочного взора собственного ребенка или подростка. Нам нечего им сказать. Однако же надо быть объективным и заметить, что всё-таки в современном дискурсе есть место для молодого поколения: пропагандирующие зачастую сами являются «детьми» – или, что гораздо хуже, имитирующими детей инфантильными взрослыми. Отеческие советы и наставления для молодых поколений сменились на нелепые призывы пропагандистов к «крестовым походам» детей против всего и вся.

Завещание собственным детям, передача им самых ценных знаний из собственной опыта – желание дать им хорошую жизнь и принять всю полноту ответственности за это – поднимают искренность на абсолютно иной уровень. Этот моральный ориентир очищает любую философию, любой политический курс, любое популистское заявление от примесей лжи. Стоит вам только применить по отношению ко всему перечисленному смысловую конструкцию: «а вы сами хотели бы, чтобы ваш/а сын или дочь...» – и вы увидите, как фильтр сработает. Потому избегайте бездетных политиков и философов – им нечего терять.

Бесконечно прав был Гилберт Честертон на страницах книги «Фома Аквинский». В своих рассуждениях о влиянии Аристотеля на всю европейскую философию, он утверждает, что христианство с новой моралью в тысячу раз обогнало древнегреческого поэта, потому что Христос дал отеческое наставление всем людям, как своим детям. Но идеи Аристотеля, открытые по новой со временем (и как бы охристианизованные), открылись для людей с новой глубиной, мы смогли увидеть новые уровни истинной добродетельной жизни человека.

У сочинения Аристотеля «Никомахова этика» (Ἠθικὰ Νικομάχεια) есть несколько вариантов происхождения названия. По одной версии, труд написан в память об ушедшем отце Аристотеля, имя которому Никомах. Другой вариант предполагает, что трактат служил в качестве наставления для сына Аристотеля. Не удивлюсь, если окажется, что в реальности семиотика заглавия текста Стагирита опирается на две эти фигуры одновременно, а весь последующий текст — это герменевтика отношений «Отец-Сын».

10 книг "Этики" написаны словно конспект к лекциям. В них Аристотель шаг за шагом раскрывает и иллюстрирует смысл выбранной темы каждой книги. Свое повествование он начинает с определения счастья, дружбы, долга перед Родиной и любви, постепенно открывая другие аспекты бытия и принципы гармоничной добродетельной жизни согласно учению о «золотой середине».

"Никомахова этика" - это учебник в прямом смысле этого слова, исследовательский проект в своей наивысшей фазе, как по содержанию — базовые принципы этики, попытка установить истину в природе вещей и явлений, опираясь на общепринятое мнение, историю и судьбу человека; так и по форме – сама языковая материя текста лишена абстрактного содержания и пустых славословий; логика и индуктивный характер построения мысли (от частного к общему) словно под давлением заставляют смысл подвергаться компрессии, бесконечно уплотняться, избавляя его тем самым от трансцендентной природы, которой грешил его учитель, Платон (а эта работа как ничто другое повлияла на возникновения средневековой схоластики). Перед нами очень насыщенная и динамичная речь, все рассуждения выстроены соразмерно логике и подкреплены фактами из окружающей жизни и практическими советами. Цель любого учебника – не только дать информацию, но и научить, не только свысока морализировать о добродетелях, но и в конечном итоге «стать добродетельным».

Жанр «отеческих наставлений» абсолютно исчез из нашей жизни, больше никто не обращается к своим детям, никто не пишет для них. При неизбежном упадке нравов и мысли нашего времени в нас еще осталось частичка совести, но мы решили стыдливо умолчать, осознавая, что наши «великие умозаключения и ценности» не вынесут чистого и непорочного взора собственного ребенка или подростка. Нам нечего им сказать. Однако же надо быть объективным и заметить, что всё-таки в современном дискурсе есть место для молодого поколения: пропагандирующие зачастую сами являются «детьми» – или, что гораздо хуже, имитирующими детей инфантильными взрослыми. Отеческие советы и наставления для молодых поколений сменились на нелепые призывы пропагандистов к «крестовым походам» детей против всего и вся.

Завещание собственным детям, передача им самых ценных знаний из собственной опыта – желание дать им хорошую жизнь и принять всю полноту ответственности за это – поднимают искренность на абсолютно иной уровень. Этот моральный ориентир очищает любую философию, любой политический курс, любое популистское заявление от примесей лжи. Стоит вам только применить по отношению ко всему перечисленному смысловую конструкцию: «а вы сами хотели бы, чтобы ваш/а сын или дочь...» – и вы увидите, как фильтр сработает. Потому избегайте бездетных политиков и философов – им нечего терять.

Бесконечно прав был Гилберт Честертон на страницах книги «Фома Аквинский». В своих рассуждениях о влиянии Аристотеля на всю европейскую философию, он утверждает, что христианство с новой моралью в тысячу раз обогнало древнегреческого поэта, потому что Христос дал отеческое наставление всем людям, как своим детям. Но идеи Аристотеля, открытые по новой со временем (и как бы охристианизованные), открылись для людей с новой глубиной, мы смогли увидеть новые уровни истинной добродетельной жизни человека.

2019 October 05

^^^ Раздали адептам «мирной» религии, фактически, маячки, регистрирующие их передвижения и комуникации.

А им как раз…

А им как раз…

2019 October 07

2019 October 08

Представителям НАТО, солировавшим вчера, вряд ли понравилось выступление экс-президента Хорватии С. Meсича:

"Какой мир сегодня царит в Европе? Обманчивый и временный, затишье перед бурей, передышка между войнами"

"Запад поспешно и триумфально объявил о победе в холодной войне. Россия приходила в себя от шока. Победитель торопился воспользоваться плодами победы и навязывание однополярного мира, где доминирует одна сила. Вместо развития равноправных отношения была продолжена политика холодной войны: доминирование одного и подчинения остальных. Эта политика неизбежно вызывает сопротивление, даже союзников".

"Мы ожидали претворения хельсинского соглашения, нам казалось, что вот наконец. Вместо этого мы увидели маргинализацию ООН в угоду насущным потребностям".

"Какова терапия? Нужна политическая воля и новый способ мышления. Нет лучшей системы, концепция однополярного мира несостоятельна, будущее - это многополярный мир".

"Какой мир сегодня царит в Европе? Обманчивый и временный, затишье перед бурей, передышка между войнами"

"Запад поспешно и триумфально объявил о победе в холодной войне. Россия приходила в себя от шока. Победитель торопился воспользоваться плодами победы и навязывание однополярного мира, где доминирует одна сила. Вместо развития равноправных отношения была продолжена политика холодной войны: доминирование одного и подчинения остальных. Эта политика неизбежно вызывает сопротивление, даже союзников".

"Мы ожидали претворения хельсинского соглашения, нам казалось, что вот наконец. Вместо этого мы увидели маргинализацию ООН в угоду насущным потребностям".

"Какова терапия? Нужна политическая воля и новый способ мышления. Нет лучшей системы, концепция однополярного мира несостоятельна, будущее - это многополярный мир".

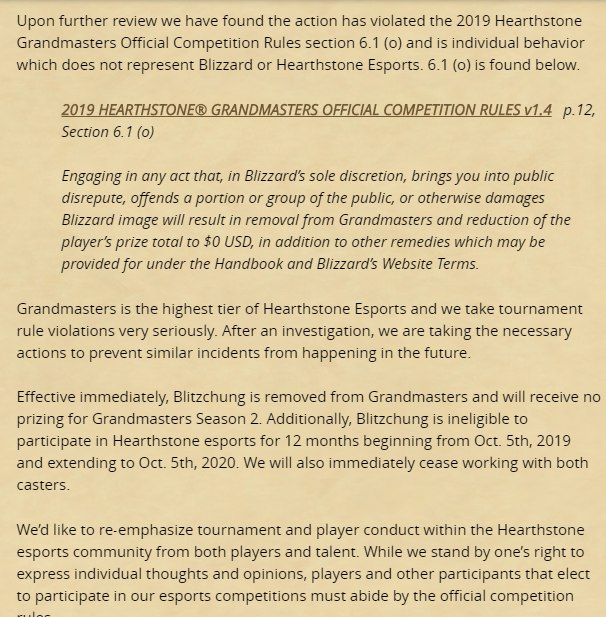

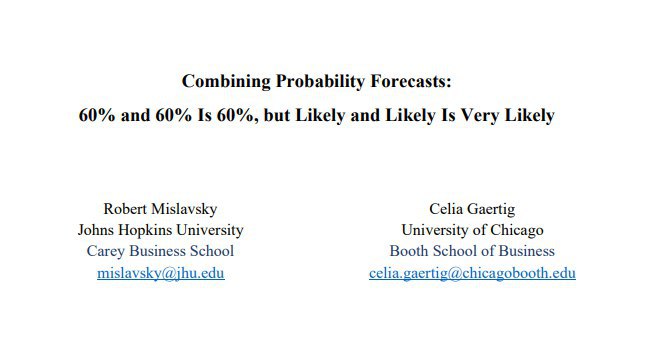

Любопытное исследование о том, как люди воспринимают вероятности. Если человек из одного источника слышит, что вероятность события 60%, и из другого источника, что 60%, то совокупную вероятность он оценит на уровне примерно в 60%. Но если один источник скажет, что событие "вероятно", а другой источник даст такую же оценку на уровне "вероятно", то человек сделает итоговый вывод, что событие "очень вероятно". Он будет необоснованно уверен в итоговом выводе.

Другими словами, получение прогнозов в виде числовых вероятностей позволяет сформировать более объективную оценку сценариев.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454796

Другими словами, получение прогнозов в виде числовых вероятностей позволяет сформировать более объективную оценку сценариев.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454796

2019 October 09

2019 October 10

Мнѣ кажется, что сейчасъ, какъ при Домицiанѣ и Неронѣ, актуальнымъ чтенiемъ должно быть что-то въ духѣ Сенеки и Тацита, — и почему бы не сами Сенека и Тацитъ?

2019 October 13

2019 October 14

❗️ Павлу Дурову, скорее всего, не придется возвращать деньги инвесторам, даже если из-за претензий властей США его новый проект не будет запущен в срок, выяснил The Bell, ознакомившись с соглашением, которое подписывали покупатели. Оно составлено таким образом, что все регуляторные риски ложатся на них самих.

http://amp.gs/AQuM

http://amp.gs/AQuM