Size: a a a

2017 June 10

В видеоинтервью писателю Роберто Квалье (Roberto Quaglia) Роберт Шекли на вопрос «Какой вопрос Вы ненавидите больше всего?» с присущим ему мягким юмором ответил: «Откуда Вы берёте свои идеи? Этот вопрос мне задают чаще всего. Если бы я знал, "откуда", я бы пошёл туда и взял бы их больше!». А на вопрос «Какой вопрос Вам понравился больше всего?» ответил: "Мне его, к сожалению, никогда так и не задали. Он звучит так: «Не считаете ли вы, что писатель — словно ловкий врун из известной легенды?» Я бы ответил: «Да. Думаю, да».

10 июня 2017 г., суббота. Го!

Трамвай дребезжал посередине широкого проспекта, утопающего в зелени. Некоторые здания по обе его стороны, которые попадались на глаза, по-видимому, были настолько старыми, что повидали нашествие рыцарей и это соседство современного города со всеми его автомашинами, витринами магазинов, спешащих по делам людей, производило странное впечатление, — будто настоящее, эта самая реальность, в которой я сжимал в руках большую, в два разворота газету, дрожащую мелким вибрато в такт трамвайному ходу, присутствует здесь постольку-поскольку, случайно, мимолетом, и удерживается она ни чем иным, как моим взглядом.

Казалось, стоит моргнуть мне дольше положенного и трамвай исчезнет, вместо него появится тяжелая конница, пики, стрелы, мечи, кольчуги, рыцарские стяги и гортанные тевтонские возгласы перекроют раздающиеся то тут то там сигналы машин.

— Такой маленький, а такую газету читает, — услышал я над своим ухом и повернулся. Чуть сбоку стола пара средних лет, они вполне могли бы быть моими родителями по возрасту.

— Ich die Berliner Zeitung lesen, das ist eine interessante Zeitung, — ответил я на немецком.

— Неужели ты что-то там понимаешь?

Я кивнул. В свои неполные девять лет я бредил языками.

— Не все конечно, но многое. Мама обещала купить большой словарь, тогда я смогу понимать все. Но словарь десять рублей стоит, это очень дорого.

На слово «дорого» обернулись и другие пассажиры, сидевшие спереди и сбоку, возле прозрачных окон, тогда ещё без царапин и надписей.

— А что там интересного пишут, расскажи, — сказал старик в больших роговых очках и аккуратном сером костюме. Он походил на профессора, в его глазах я уловил нотки заинтересованного удивления, какое выказывает исследователь, обнаруживший вдруг неизвестный вид бабочки.

— Пишут, что компартия, несмотря на трудности… — я вгляделся в незнакомое слово, но решив не запинаться, просто заменил его подвернувшимся по смыслу, — ...роста, будет и дальше вместе с трудящимися строить новое…

Но мне не дали договорить.

— А вон там что написано? Вон, вон там?

Я посмотрел на женщину, которой принадлежал вопрошающий голос: красивая как мама, одета в элегантный костюм, белую блузку, я бы с ходу сказал, что это учительница, хотя, конечно, это была никакая не учительница.

Я перевернул страницу, которая ее заинтересовала стороной к себе и замер. На меня смотрело то же самое лицо. Она звонко засмеялась, а я смотрел то на газетную страницу, то на нее.

— Вы похожи… — только и смог я вымолвить.

— На кого же, переведи!

Я отвел взгляд от газетной полосы и тихо сказал:

— Тут написано, что это… Анна Болейн, королева Англии…

— О! Так я похожа на королеву! — Сходство и правда было настолько разительным, что сюрреалистичность происходящего заставила меня ущипнуть свою руку на сгибе локтя. Больно!

— А она красивая! — сказала «учительница», продолжая счастливо смеяться. Ее обворожительный, чистый, искристый смех словно пойманный лучик света отражался от окон громыхающего трамвая, но не улетал вдаль, подобно свету, а продолжал оставаться здесь, на расстоянии вытянутой от меня руки.

Я протянул было кисть, чтобы коснуться ее пальцами, осознать, что она не мираж, но осекся.

— И что еще там написано?

Я почувствовал едва уловимый запах ее духов, легкий, пьянящий, кружащий голову, больше никогда после я не встречал этого аромата.

Я вчитался в плывущие строки.

— Написано… написано… что сегодня, то есть… много лет назад в этот день, девятнадцатого мая тысяча пятьсот тридцать шестого года после жестоких пыток ее казнил муж, король Генрих восьмой…

Я инстинктивно посмотрел в окно. И вместо проспекта увидел замок, один из тех, что только что проплывал мимо трамвайных окон, только теперь в нем находился не краеведческий музей, на его площади раскинулся эшафот, задрапированный черным бархатом. Возле края стояла женщина, так удивительно похожая на ту, что задавала мне вопросы.

Казалось, стоит моргнуть мне дольше положенного и трамвай исчезнет, вместо него появится тяжелая конница, пики, стрелы, мечи, кольчуги, рыцарские стяги и гортанные тевтонские возгласы перекроют раздающиеся то тут то там сигналы машин.

— Такой маленький, а такую газету читает, — услышал я над своим ухом и повернулся. Чуть сбоку стола пара средних лет, они вполне могли бы быть моими родителями по возрасту.

— Ich die Berliner Zeitung lesen, das ist eine interessante Zeitung, — ответил я на немецком.

— Неужели ты что-то там понимаешь?

Я кивнул. В свои неполные девять лет я бредил языками.

— Не все конечно, но многое. Мама обещала купить большой словарь, тогда я смогу понимать все. Но словарь десять рублей стоит, это очень дорого.

На слово «дорого» обернулись и другие пассажиры, сидевшие спереди и сбоку, возле прозрачных окон, тогда ещё без царапин и надписей.

— А что там интересного пишут, расскажи, — сказал старик в больших роговых очках и аккуратном сером костюме. Он походил на профессора, в его глазах я уловил нотки заинтересованного удивления, какое выказывает исследователь, обнаруживший вдруг неизвестный вид бабочки.

— Пишут, что компартия, несмотря на трудности… — я вгляделся в незнакомое слово, но решив не запинаться, просто заменил его подвернувшимся по смыслу, — ...роста, будет и дальше вместе с трудящимися строить новое…

Но мне не дали договорить.

— А вон там что написано? Вон, вон там?

Я посмотрел на женщину, которой принадлежал вопрошающий голос: красивая как мама, одета в элегантный костюм, белую блузку, я бы с ходу сказал, что это учительница, хотя, конечно, это была никакая не учительница.

Я перевернул страницу, которая ее заинтересовала стороной к себе и замер. На меня смотрело то же самое лицо. Она звонко засмеялась, а я смотрел то на газетную страницу, то на нее.

— Вы похожи… — только и смог я вымолвить.

— На кого же, переведи!

Я отвел взгляд от газетной полосы и тихо сказал:

— Тут написано, что это… Анна Болейн, королева Англии…

— О! Так я похожа на королеву! — Сходство и правда было настолько разительным, что сюрреалистичность происходящего заставила меня ущипнуть свою руку на сгибе локтя. Больно!

— А она красивая! — сказала «учительница», продолжая счастливо смеяться. Ее обворожительный, чистый, искристый смех словно пойманный лучик света отражался от окон громыхающего трамвая, но не улетал вдаль, подобно свету, а продолжал оставаться здесь, на расстоянии вытянутой от меня руки.

Я протянул было кисть, чтобы коснуться ее пальцами, осознать, что она не мираж, но осекся.

— И что еще там написано?

Я почувствовал едва уловимый запах ее духов, легкий, пьянящий, кружащий голову, больше никогда после я не встречал этого аромата.

Я вчитался в плывущие строки.

— Написано… написано… что сегодня, то есть… много лет назад в этот день, девятнадцатого мая тысяча пятьсот тридцать шестого года после жестоких пыток ее казнил муж, король Генрих восьмой…

Я инстинктивно посмотрел в окно. И вместо проспекта увидел замок, один из тех, что только что проплывал мимо трамвайных окон, только теперь в нем находился не краеведческий музей, на его площади раскинулся эшафот, задрапированный черным бархатом. Возле края стояла женщина, так удивительно похожая на ту, что задавала мне вопросы.

Эшафот проплыл мимо, и, кажется, женщина смотрела прямо на меня. Она улыбалась.

По моей спине пробежал холодок, я встрепенулся.

Семейная пара, стоявшая сбоку пропала, «учительница-королева» тоже, только впереди сидел спиной одинокий мужчина в широкополой чёрной шляпе.

Трамвай, жутко скрипя, заворачивал на кольцо.

«Уснул, что ли», — подумал я, сворачивая газету. Этой ночью я читал почти до трех часов, свернувшись под одеялом, чтобы мама не застукала и не заставила спать, поэтому, конечно, не выспался и клевал носом всю поездку.

Я встал, и с трудом цепляясь за поручни виляющего трамвая направился на выход, когда краем глаза заметил, что из газеты что-то выпало и кувыркаясь полетело к ступенькам.

«Наверное, квиток подписки» — решил я, нагибаясь за бумажкой.

На истоптанном пыльном прорезиненном полу лежало десять рублей.

ВИЛЬЯМ ЦВЕТКОВ

По моей спине пробежал холодок, я встрепенулся.

Семейная пара, стоявшая сбоку пропала, «учительница-королева» тоже, только впереди сидел спиной одинокий мужчина в широкополой чёрной шляпе.

Трамвай, жутко скрипя, заворачивал на кольцо.

«Уснул, что ли», — подумал я, сворачивая газету. Этой ночью я читал почти до трех часов, свернувшись под одеялом, чтобы мама не застукала и не заставила спать, поэтому, конечно, не выспался и клевал носом всю поездку.

Я встал, и с трудом цепляясь за поручни виляющего трамвая направился на выход, когда краем глаза заметил, что из газеты что-то выпало и кувыркаясь полетело к ступенькам.

«Наверное, квиток подписки» — решил я, нагибаясь за бумажкой.

На истоптанном пыльном прорезиненном полу лежало десять рублей.

ВИЛЬЯМ ЦВЕТКОВ

Это Буковски, да.

2017 June 11

11 июня 2017 г., воскресенье. Поехали!

Если бы у тебя была возможность исполнить любое желание, что бы ты загадал?

https://medium.com/@cvetkoff/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-46b8a2a841d2

#пишу

https://medium.com/@cvetkoff/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-46b8a2a841d2

#пишу

"Когда Джек Лондон был корреспондентом нa русско–японской войне, к нему в гостиницу кaк–то явился предстaвитель местной влaсти и сообщил, что всё нaселение собрaлось внизу нa площaди посмотреть нa него. Джек был стрaшно польщён: подумaть только - дaже до дaлёкой корейской глуши дошлa слaвa о нём! Но когдa он взошёл нa трибуну, воздвигнутую специaльно для него, чиновник осведомился, не соглaсится ли он сделaть им любезность и вынуть изо ртa встaвные зубы? И целых полчaсa стоял Джек нa трибуне, вынимaя и встaвляя обрaтно искусственную челюсть под aплодисменты толпы корейцев.

Тогдa-то у него впервые и блеснулa мысль, что человек редко бывaет знaменит тем, рaди чего он борется и умирaет".

Ирвинг Стоун, "Моряк в седле"

Тогдa-то у него впервые и блеснулa мысль, что человек редко бывaет знaменит тем, рaди чего он борется и умирaет".

Ирвинг Стоун, "Моряк в седле"

2017 June 12

12 июня 2017 г., понедельник. Гоу!

На выходных прочитал гениальную книгу про Нью-Йорк. Гениальная она не из-за объема (всего 112 страниц, как говорит Bookmate) и не из-за особенных открытий. Написана будто личный блог, с совершенно лишними оборотами и шутками, переизбытком слова «пардон» и фразы «закручивать гайки». Но это неважно — потому что книга дает то количество информации, которое рядовому человеку захочется на протяжении полутора часов читать про Нью-Йорк.

Немного истории, немного современных реалий, чуть-чуть про деньги и налоги — и вот, вы уже можете сверкнуть знаниями в разговоре. Например, сказать, что с момента начала работы NYPD (местного полицейского департамента) при исполнении служебных обязанностей погиб 851 полицейский (по состоянию на 2016 год) и работа это непростая. Ладно, может этот факт вас не впечатлит — но остальные наблюдения автора полезны или просто занимательны. В конце-концов, можно понять географическое устройство знаменитого мегаполиса. Разобраться, что такое Гарлем, Бронкс, Бродвей или Куинс, какие между островами Нью-Йорка мосты и сколько стоит проезд по ним (да, он платный).

Если у кого в голове засела навязчивая мысль когда-то рвануть в Большое Яблоко за богатой и красивой жизнью, освежить голову можно именно таким чтивом. Но мечту хоронить не стоит: https://goo.gl/36riii

Немного истории, немного современных реалий, чуть-чуть про деньги и налоги — и вот, вы уже можете сверкнуть знаниями в разговоре. Например, сказать, что с момента начала работы NYPD (местного полицейского департамента) при исполнении служебных обязанностей погиб 851 полицейский (по состоянию на 2016 год) и работа это непростая. Ладно, может этот факт вас не впечатлит — но остальные наблюдения автора полезны или просто занимательны. В конце-концов, можно понять географическое устройство знаменитого мегаполиса. Разобраться, что такое Гарлем, Бронкс, Бродвей или Куинс, какие между островами Нью-Йорка мосты и сколько стоит проезд по ним (да, он платный).

Если у кого в голове засела навязчивая мысль когда-то рвануть в Большое Яблоко за богатой и красивой жизнью, освежить голову можно именно таким чтивом. Но мечту хоронить не стоит: https://goo.gl/36riii

Find what you love and let it kill you. — Charles Bukowski

2017 June 13

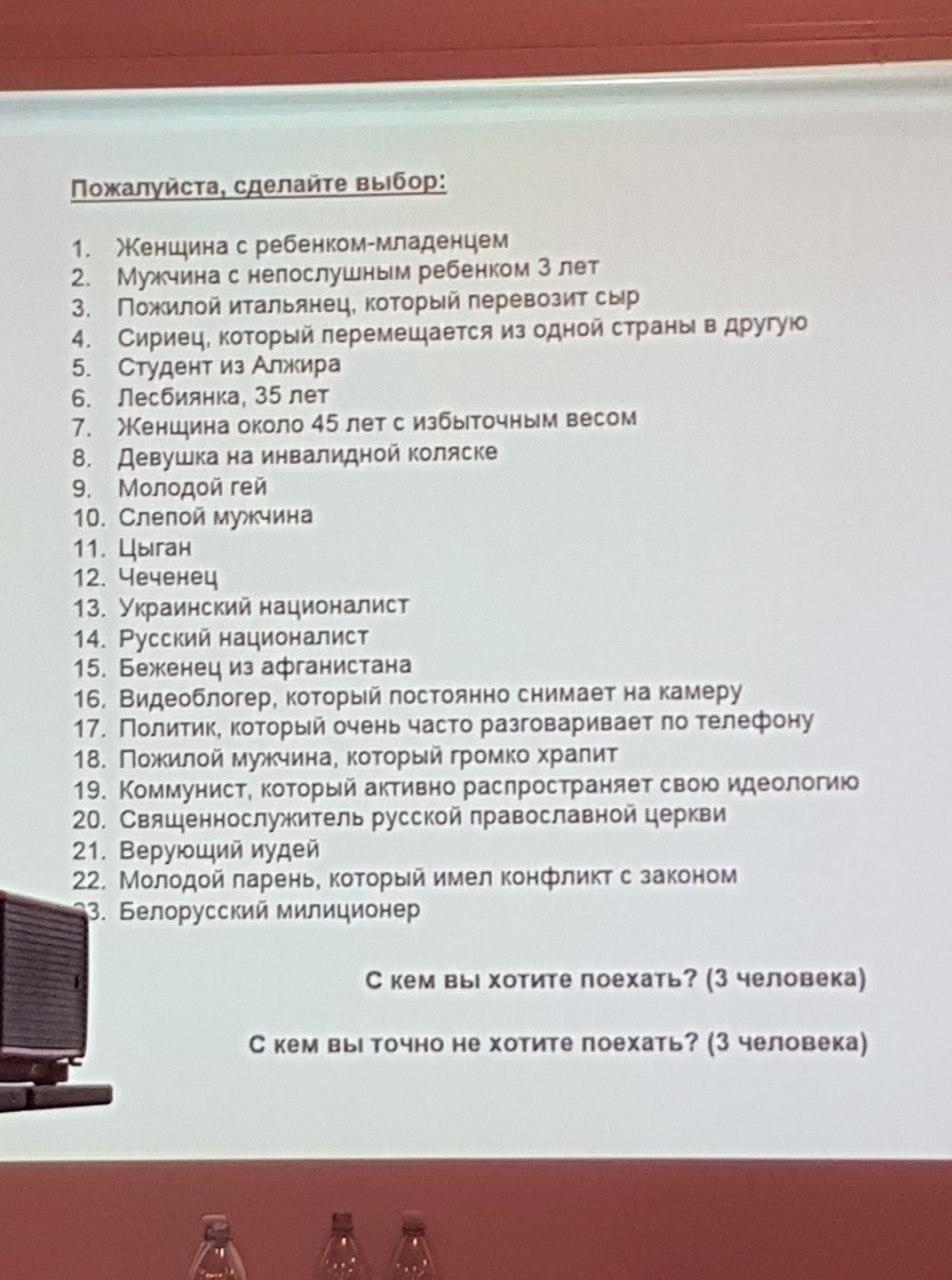

На международной конференции было задание определить, с кем ты готов ехать в поезде 10 суток, а с кем - однозначно нет.

Подумайте.

Фото: Olga Karatch

Подумайте.

Фото: Olga Karatch

13 июня 2017 г., вторник. Поехали!

ДЖОАН РОУЛИНГ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ САМЫХ БОГАТЫХ ПИСАТЕЛЬНИЦ МИРА

Российская редакция издания Forbes Woman составила рейтинг самых высокооплачиваемых писательниц за 2016 год. Первую строчку списка заняла автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

В прошлом году вышла экранизация её произведения "Фантастические звери и места их обитания", к которой она написала сценарий. Также известная писательница участвовала в создании пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". За 2016 год Роулинг заработала 19 миллионов долларов. Стоит отметить, что в общем списке самых высокооплачиваемых авторов она занимает третью строчку, уступив Джеймсу Паттерсону и Джеффу Кинни.

На втором месте рейтинга расположилась американка Нора Робертс, известная произведениями "Ирландские сердца", "Ночные рассказы" и многими другими. Её прошлогодний доход составил 15 млн долларов. Даниэла Стил ("Обещания страсти") замыкает тройку списка с доходом 15 миллионов.

В рейтинг также вошли автор "Пятидесяти оттенков серого" Эрика Джеймс, Пола Хокинс ("Девушка в поезде"), Вероника Рот (серия "Дивергент") и Рейчел Рассел (серия "Дневники Никки").

Российская редакция издания Forbes Woman составила рейтинг самых высокооплачиваемых писательниц за 2016 год. Первую строчку списка заняла автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

В прошлом году вышла экранизация её произведения "Фантастические звери и места их обитания", к которой она написала сценарий. Также известная писательница участвовала в создании пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". За 2016 год Роулинг заработала 19 миллионов долларов. Стоит отметить, что в общем списке самых высокооплачиваемых авторов она занимает третью строчку, уступив Джеймсу Паттерсону и Джеффу Кинни.

На втором месте рейтинга расположилась американка Нора Робертс, известная произведениями "Ирландские сердца", "Ночные рассказы" и многими другими. Её прошлогодний доход составил 15 млн долларов. Даниэла Стил ("Обещания страсти") замыкает тройку списка с доходом 15 миллионов.

В рейтинг также вошли автор "Пятидесяти оттенков серого" Эрика Джеймс, Пола Хокинс ("Девушка в поезде"), Вероника Рот (серия "Дивергент") и Рейчел Рассел (серия "Дневники Никки").

2017 June 14

14 июня 2017 г., среда. Поехали!

Может быть кто-то не знает. Вот эти вот "огромные лопухи" трогать нельзя вообще. А в жару лучше и рядом не стоять.

Борщевик- вызывает фотосенсибилизацию (восприимчивость кожи к ультрафиолетовому излучению). Получаются солнечно-химические ожоги. Коварен тем, что прикосновение незаметно, и очень легко коснуться, продираясь сквозь заросли, а когда появятся симптомы будет уже поздно. Долгозаживающие ожоги с пузырями на месте попадания сока, жесткие язвы, под воздействием солнечного света - солнце это обязательный фактор. А если дотронулись и на кожу попал сок, срочно прикрыть место попадания от солнечного света.

Гюстав Флобер (1821–1880) писал «Мадам Бовари» пять лет. Работа продвигалась слишком медленно и мучительно: «“Бовари” не идет. За неделю – две страницы! Есть с чего набить себе морду от отчаяния». Просыпался Флобер в десять утра, не вставая с постели читал письма, газеты, курил трубку, беседовал с матушкой. Затем принимал ванну, завтракал и обедал одновременно, и отправлялся на прогулку. Один час он преподавал своей племяннице историю и географию, потом усаживался в кресло и читал до семи вечера. После обильного ужина он несколько часов беседовал с матушкой и, наконец, с наступлением ночи начинал сочинять. Годы спустя он писал: «В конце концов, работа – наилучший способ ускользнуть от жизни».

На кого подписаться в Telegram: 10 полезных каналов о книгах

http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/books/227038-books-telegram

http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/books/227038-books-telegram