Пока трансгуманисты бьются с гуманистами по вопросу о том, стоит ли нам сохранять homo sapiens или пора заменить его чем-то получше; пока компьютерные гики спорят с биопанками о том, какой сценарий киборгизации для нас предпочтительнее; и пока зоозащитники пишут статьи в стиле аналитической философии о том, этично ли есть авокадо (не шутка), настоящая революция незаметно, но коммерчески эффективно проходит по соседству.

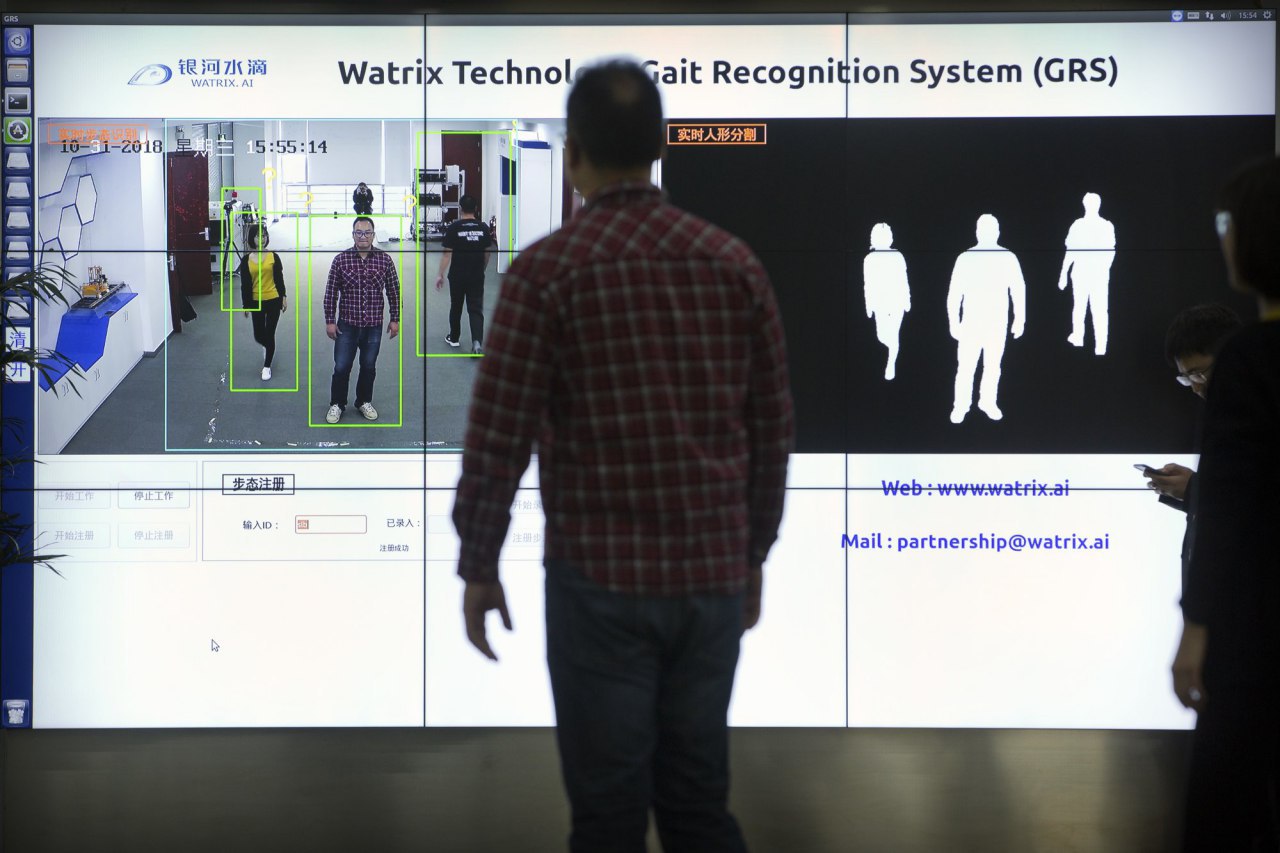

К сожалению, интеллектуалы интересуются сельским хозяйством, тем более растениеводством, в основном в виде брокколи в своих тарелках, а не то мы заметили бы. В общем, в беззащитный мир растений вторглась какая-то там очередная грандиозная техника, с одной стороны биотех, а с другой - Big Data и роботы. В случае с человеком и животными это тоже происходит, но торжеству инженерного разума тут мешают политические и этические соображения (если вы, конечно, не китайское правительство, и речь не об уйгурах). Растения же становятся полигоном, на котором геном воспринимается в качестве технологической проблемы, а единственной верной целью является эффективность. Голая, так сказать, растительная жизнь, концлагерь для морковки, которую не спасет ни демократия, ни Гринпис.

Отдельные этические вопросы поднимаются, конечно, вроде защиты биоразнообразия и прав местных этносов на ДНК своих растений. Но это пока какая-то очень абстрактная повестка. Между делом, кстати, сильно ослаб мальтузианский нарратив о том, что человечество ждет голод. Технологии могут прокормить гораздо больше людей, чем сейчас живет на планете, вам просто нужны хорошие гены, много данных и роботов.

Уже сейчас все крупное сельское хозяйство работает только с генномодифицированными растениями, поскольку обратное просто не имеет коммерческого смысла. Страны, в которых разработка ГМО-образцов для коммерческого использования запрещены, сильно проигрывают на этом рынке, и Россия в как раз в этом списке.

Уже сейчас все эффективное сельское хозяйство завязано на IT, центром фермерского хозяйства является сервер со специализированным ПО, и умные машины заменяют "традиционную мудрость крестьянства", что особенно актуально с учетом изменяющегося климата.

Ну а на ближнем фронтире роботы, которые обрабатывают винную лозу, автономно работают в поле, и совсем уже апокалиптическая картина - микроспутники, которые выжигают лазерными лучами сорняки.

Вот статья Guardian об этом, и понятно, что самое интересное тут - это вопрос о том, в чем подвох. Очередной виток неравенства, новые технолатифундии, которые контролируются несколькими корпорациями и далее по списку? Что еще?

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/20/space-robots-lasers-rise-robot-farmer?fbclid=IwAR1Qab3VIBFZLRgyCb89ZCEI68d0voaGteqIs7v--WgJdCwG6Lt0UOy0iQ4