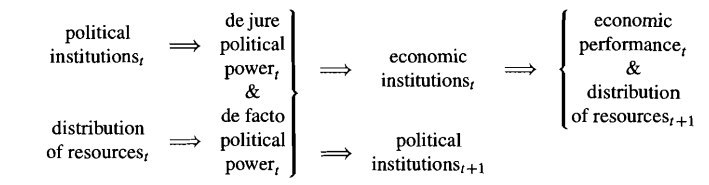

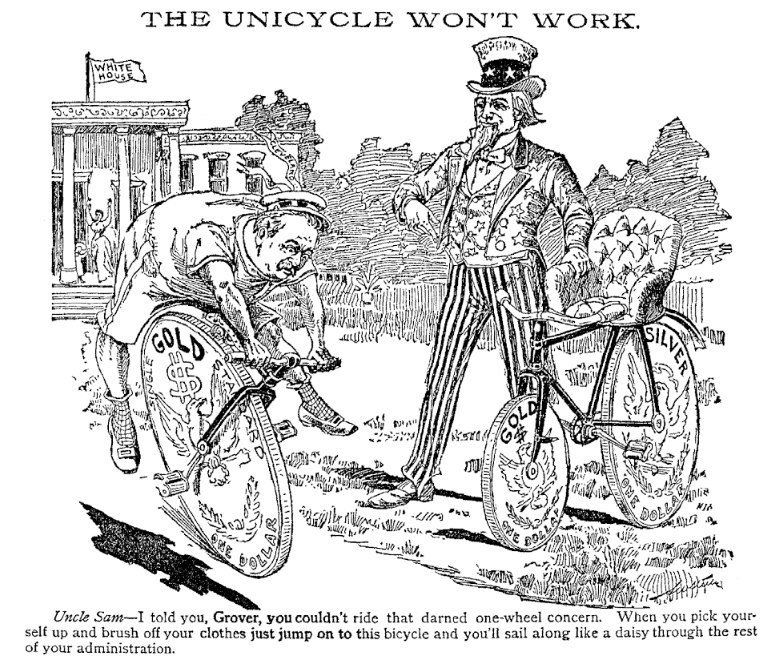

Новая книга Майкла Альбертуса и Виктора Менальдо «Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy» посвящена, напротив, рождению демократий, и вечному вопросу о том, почему демократизация не всегда приводит к положительным результатам (экономическому росту, снижению неравенства и т. п.). Ответ, по мнению Альбертуса и Менальдо, состоит в том, что не все демократии одинаковы: очень многие из них были созданы при деятельном участии авторитарных элит. Почему элитам выгодно сдать свои позиции и пойти на демократизацию – можете прочитать у Аджемоглу и Робинсона. Для Альбертуса и Менальдо важно то, что элиты могут переписать правила игры так, чтобы при формальной демократии оставаться бенефициарами социального порядка – как это произошло, например, в ЮАР. С другой стороны, у общества всегда остаётся шанс переписать общественный договор и добиться подлинно «народной демократии» - термин, означающий в книге инклюзивные политические институты. Не следует забывать, что Швеция, Дания и Голландия тоже демократизировались при деятельном участии автократических элит. В общем, демократию трудно обрести, легко потерять и невозможно забыть.

Если две книги о демократии у меня получилось только просмотреть, то очень внимательно читаю я интеллектуальную биографию Элинор Остром – единственной женщины-нобелевского лауреата по экономике. Автор биографии – восходящая звезда истории экономической мысли и специалист по истории общественного выбора Влад Тарко. Остром изучала ресурсы общего доступа, локальные общественные блага, полицентричный выбор – и Тарко удалось раскрыть вклад Остром в эти важные разделы экономической науки.