..

Size: a a a

2021 March 27

заявки в партию рассматривают в течение недели?

SG

заявки в партию рассматривают в течение недели?

Зависит от отделения. Обычно быстрее. Если задерживают почему-то, напишите мне в личку.

АО

Это неписаный закон. И я не теоретизирую

да, обычное право, за рубежем интересно есть аналоги понятий или это только в СССР было

SG

Александр Овчинников

да, обычное право, за рубежем интересно есть аналоги понятий или это только в СССР было

ЕВ

ID:0

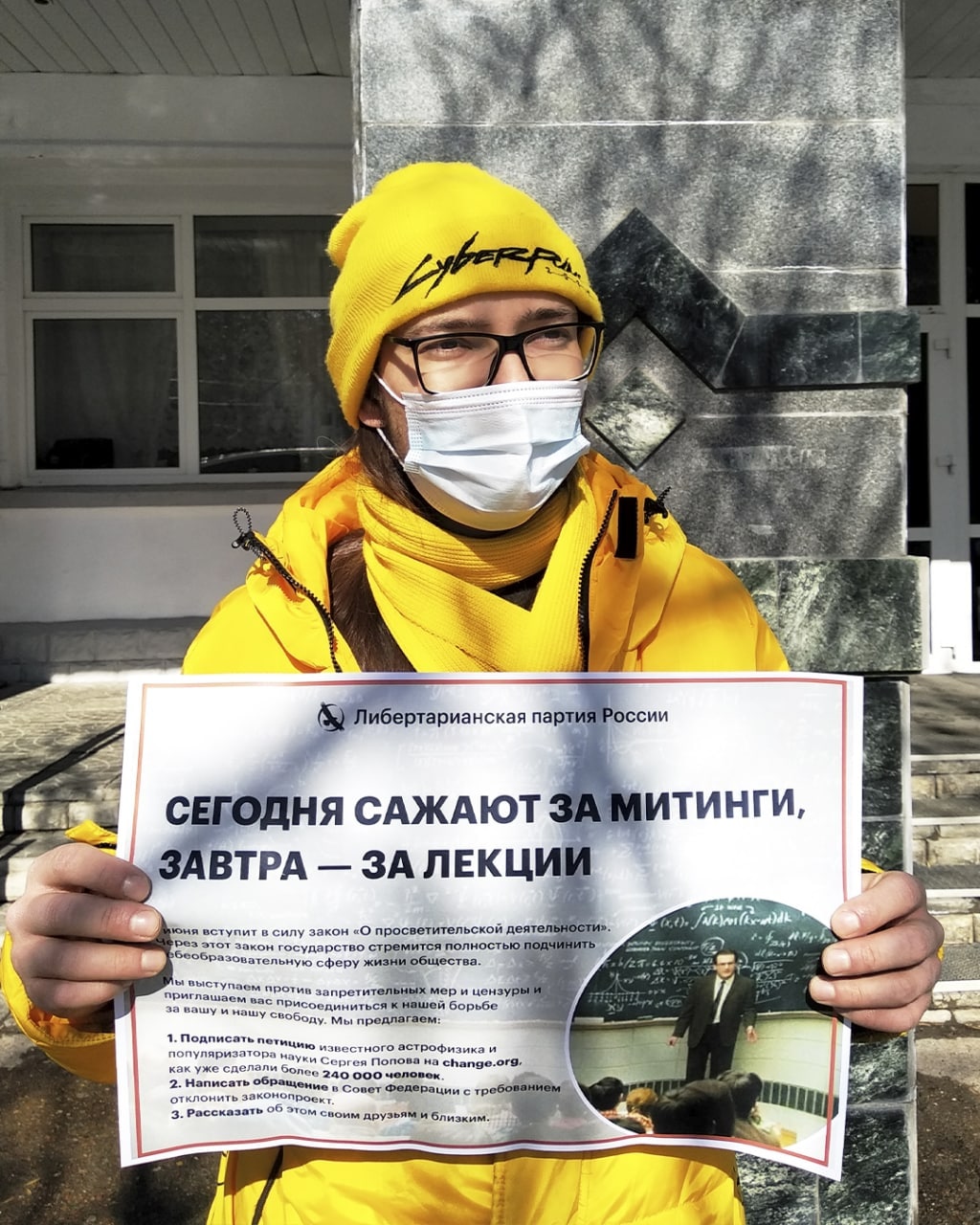

Пикеты против национализации просвещения прошли в Хабаровске и Уфе

24 марта хабаровские либертарианцы вышли в одиночные пикеты с лозунгами против принятых Госдумой поправок к закону «об образовании», которые ставят любую просветительскую деятельность в стране под традиционно нелепый и бессмысленный государственный контроль.

На следующий день аналогичные пикеты провело башкортостанское отделение ЛПР.

Напомним, что Федеральный комитет ЛПР накануне опубликовал Заявление с развёрнутой позицией партии по этому законопроекту.

Сайт ЛПР | Связь с редакцией | Для прессы | Вступить| Соцсети ЛПР | Поддержать партию | Поддержать редакцию

24 марта хабаровские либертарианцы вышли в одиночные пикеты с лозунгами против принятых Госдумой поправок к закону «об образовании», которые ставят любую просветительскую деятельность в стране под традиционно нелепый и бессмысленный государственный контроль.

На следующий день аналогичные пикеты провело башкортостанское отделение ЛПР.

Напомним, что Федеральный комитет ЛПР накануне опубликовал Заявление с развёрнутой позицией партии по этому законопроекту.

Сайт ЛПР | Связь с редакцией | Для прессы | Вступить| Соцсети ЛПР | Поддержать партию | Поддержать редакцию

В Екб тоже.

АО

Да местами похоже, итальяшки то же чем то на советских и более поздних урок похожи

SG

Контрактные юрисдикции — основанные на соглашении сторон и признаваемые государством социальные институты, при помощи которых заинтересованные лица разрешают возникающие между ними конфликты. Другое название для КЮ — альтернативные способы разрешения споров (Alternative Dispute Resolution).

Основные признаки

1. КЮ создаются в результате соглашения, заключаемого частными субъектами. Они основываются на договоре между равноправными, автономными друг от друга субъектами, порождаются исключительно согласованием их свободных волеизъявлений и независимо от третьих лиц (включая государство).

2. КЮ являются альтернативой государственной юрисдикции. Они существуют параллельно государственной юрисдикции. С политической точки зрения соглашения частных субъектов, дающие им возможность выйти из-под государственной юрисдикции и решать правовые коллизии в рамках КЮ, — институты гражданского общества.

3. Заинтересованные лица подчиняются КЮ добровольно. В современных условиях могут существовать юридические механизмы для реализации решений КЮ принудительными способами. Однако такая принудительность допустима только на завершающих стадиях контрактных юрисдикций — при приведении их в исполнение. Принудительность не допустима на стадиях формирования и реализации контрактных юрисдикций.

4. КЮ признаются государством. Поддержка КЮ государством выражается в нормативном регулировании их деятельности, в установлении основ их функционирования, но без вмешательства в эту деятельность. Исключение может составлять завершающая стадия процесса осуществления КЮ, когда соответствующие решения приводятся к исполнению.

5. Подчинение субъектов КЮ исключает государственную юрисдикцию. Одновременное подчинение и контрактной, и государственной юрисдикции недопустимо. Выбор соответствующей юрисдикции осуществляется усмотрением заинтересованных сторон.

6. КЮ возможна только для разрешения правовых споров. Это означает, что предпосылкой для того, чтобы дело рассматривалось в КЮ, выступает юридический конфликт.

7. КЮ — правовые институты. Их решения признаются и обеспечиваются государством.

В качестве примера КЮ, действующей в современной России, можно привести церковную юрисдикцию РПЦ (МП). Она обладает своими собственными судами. Так Устав РПЦ запрещает «должностным лицам и сотрудникам канонических подразделений, а также клирикам и мирянам» «обращаться в органы государственной власти и в гражданский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни, включая каноническое управление, церковное устройство, богослужебную и пастырскую деятельность». Последним нашумевшим решением Епархиального суда г. Москвы было признание протодиакона Андрея Кураева «подлежащим извержению из священного сана».

@infilt

Основные признаки

1. КЮ создаются в результате соглашения, заключаемого частными субъектами. Они основываются на договоре между равноправными, автономными друг от друга субъектами, порождаются исключительно согласованием их свободных волеизъявлений и независимо от третьих лиц (включая государство).

2. КЮ являются альтернативой государственной юрисдикции. Они существуют параллельно государственной юрисдикции. С политической точки зрения соглашения частных субъектов, дающие им возможность выйти из-под государственной юрисдикции и решать правовые коллизии в рамках КЮ, — институты гражданского общества.

3. Заинтересованные лица подчиняются КЮ добровольно. В современных условиях могут существовать юридические механизмы для реализации решений КЮ принудительными способами. Однако такая принудительность допустима только на завершающих стадиях контрактных юрисдикций — при приведении их в исполнение. Принудительность не допустима на стадиях формирования и реализации контрактных юрисдикций.

4. КЮ признаются государством. Поддержка КЮ государством выражается в нормативном регулировании их деятельности, в установлении основ их функционирования, но без вмешательства в эту деятельность. Исключение может составлять завершающая стадия процесса осуществления КЮ, когда соответствующие решения приводятся к исполнению.

5. Подчинение субъектов КЮ исключает государственную юрисдикцию. Одновременное подчинение и контрактной, и государственной юрисдикции недопустимо. Выбор соответствующей юрисдикции осуществляется усмотрением заинтересованных сторон.

6. КЮ возможна только для разрешения правовых споров. Это означает, что предпосылкой для того, чтобы дело рассматривалось в КЮ, выступает юридический конфликт.

7. КЮ — правовые институты. Их решения признаются и обеспечиваются государством.

В качестве примера КЮ, действующей в современной России, можно привести церковную юрисдикцию РПЦ (МП). Она обладает своими собственными судами. Так Устав РПЦ запрещает «должностным лицам и сотрудникам канонических подразделений, а также клирикам и мирянам» «обращаться в органы государственной власти и в гражданский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни, включая каноническое управление, церковное устройство, богослужебную и пастырскую деятельность». Последним нашумевшим решением Епархиального суда г. Москвы было признание протодиакона Андрея Кураева «подлежащим извержению из священного сана».

@infilt

RD

Контрактные юрисдикции — основанные на соглашении сторон и признаваемые государством социальные институты, при помощи которых заинтересованные лица разрешают возникающие между ними конфликты. Другое название для КЮ — альтернативные способы разрешения споров (Alternative Dispute Resolution).

Основные признаки

1. КЮ создаются в результате соглашения, заключаемого частными субъектами. Они основываются на договоре между равноправными, автономными друг от друга субъектами, порождаются исключительно согласованием их свободных волеизъявлений и независимо от третьих лиц (включая государство).

2. КЮ являются альтернативой государственной юрисдикции. Они существуют параллельно государственной юрисдикции. С политической точки зрения соглашения частных субъектов, дающие им возможность выйти из-под государственной юрисдикции и решать правовые коллизии в рамках КЮ, — институты гражданского общества.

3. Заинтересованные лица подчиняются КЮ добровольно. В современных условиях могут существовать юридические механизмы для реализации решений КЮ принудительными способами. Однако такая принудительность допустима только на завершающих стадиях контрактных юрисдикций — при приведении их в исполнение. Принудительность не допустима на стадиях формирования и реализации контрактных юрисдикций.

4. КЮ признаются государством. Поддержка КЮ государством выражается в нормативном регулировании их деятельности, в установлении основ их функционирования, но без вмешательства в эту деятельность. Исключение может составлять завершающая стадия процесса осуществления КЮ, когда соответствующие решения приводятся к исполнению.

5. Подчинение субъектов КЮ исключает государственную юрисдикцию. Одновременное подчинение и контрактной, и государственной юрисдикции недопустимо. Выбор соответствующей юрисдикции осуществляется усмотрением заинтересованных сторон.

6. КЮ возможна только для разрешения правовых споров. Это означает, что предпосылкой для того, чтобы дело рассматривалось в КЮ, выступает юридический конфликт.

7. КЮ — правовые институты. Их решения признаются и обеспечиваются государством.

В качестве примера КЮ, действующей в современной России, можно привести церковную юрисдикцию РПЦ (МП). Она обладает своими собственными судами. Так Устав РПЦ запрещает «должностным лицам и сотрудникам канонических подразделений, а также клирикам и мирянам» «обращаться в органы государственной власти и в гражданский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни, включая каноническое управление, церковное устройство, богослужебную и пастырскую деятельность». Последним нашумевшим решением Епархиального суда г. Москвы было признание протодиакона Андрея Кураева «подлежащим извержению из священного сана».

@infilt

Основные признаки

1. КЮ создаются в результате соглашения, заключаемого частными субъектами. Они основываются на договоре между равноправными, автономными друг от друга субъектами, порождаются исключительно согласованием их свободных волеизъявлений и независимо от третьих лиц (включая государство).

2. КЮ являются альтернативой государственной юрисдикции. Они существуют параллельно государственной юрисдикции. С политической точки зрения соглашения частных субъектов, дающие им возможность выйти из-под государственной юрисдикции и решать правовые коллизии в рамках КЮ, — институты гражданского общества.

3. Заинтересованные лица подчиняются КЮ добровольно. В современных условиях могут существовать юридические механизмы для реализации решений КЮ принудительными способами. Однако такая принудительность допустима только на завершающих стадиях контрактных юрисдикций — при приведении их в исполнение. Принудительность не допустима на стадиях формирования и реализации контрактных юрисдикций.

4. КЮ признаются государством. Поддержка КЮ государством выражается в нормативном регулировании их деятельности, в установлении основ их функционирования, но без вмешательства в эту деятельность. Исключение может составлять завершающая стадия процесса осуществления КЮ, когда соответствующие решения приводятся к исполнению.

5. Подчинение субъектов КЮ исключает государственную юрисдикцию. Одновременное подчинение и контрактной, и государственной юрисдикции недопустимо. Выбор соответствующей юрисдикции осуществляется усмотрением заинтересованных сторон.

6. КЮ возможна только для разрешения правовых споров. Это означает, что предпосылкой для того, чтобы дело рассматривалось в КЮ, выступает юридический конфликт.

7. КЮ — правовые институты. Их решения признаются и обеспечиваются государством.

В качестве примера КЮ, действующей в современной России, можно привести церковную юрисдикцию РПЦ (МП). Она обладает своими собственными судами. Так Устав РПЦ запрещает «должностным лицам и сотрудникам канонических подразделений, а также клирикам и мирянам» «обращаться в органы государственной власти и в гражданский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни, включая каноническое управление, церковное устройство, богослужебную и пастырскую деятельность». Последним нашумевшим решением Епархиального суда г. Москвы было признание протодиакона Андрея Кураева «подлежащим извержению из священного сана».

@infilt

Бесполезная выдумка, нужная только для агрессоров и этатистов, желающих легализовать свой образ жизни в либертарианском обществе. В нелибертарианском обществе для нужд либертарианцев идея просто неосуществимая (в силу существования этатизма) и внедреяющая выученную беспомощность (вместо того, чтобы сражаться за освобождение человечества, предлагается изолироваться). Лучше про КЮ забыть.

B

Бесполезная выдумка, нужная только для агрессоров и этатистов, желающих легализовать свой образ жизни в либертарианском обществе. В нелибертарианском обществе для нужд либертарианцев идея просто неосуществимая (в силу существования этатизма) и внедреяющая выученную беспомощность (вместо того, чтобы сражаться за освобождение человечества, предлагается изолироваться). Лучше про КЮ забыть.

КЮ осуждают только этатисты, которые выступают против свободы других людей и хотят управлять всеми, очевидно же.

RD

КЮ осуждают только этатисты, которые выступают против свободы других людей и хотят управлять всеми, очевидно же.

Кому нужны КЮ в условиях либертарианского общества, где весь правопорядок построен на NAP? Очевидно тем, кто против NAP.

B

Кому нужны КЮ в условиях либертарианского общества, где весь правопорядок построен на NAP? Очевидно тем, кто против NAP.

Ложное утверждение, так как КЮ и есть либертарианское общество, против которого ты выступаешь ради нарушения NAP.

Шах и мат, я считаю.

Шах и мат, я считаю.

B

Если что, это ирония, чтобы никто не подумал, что мы тут всерьез сремся. (=

RD

Если что, это ирония, чтобы никто не подумал, что мы тут всерьез сремся. (=

но тема-то серьезная, КЮ - это совершенно идиотский заход с точки зрения пропаганды. Его популяризовал педофил, чье отношение к детям в нормальном либертарианском обществе было бы сразу же наказано, и он его использовал, чтобы зазывать всякую этатистскую сволочь: "вы тоже сможете жить, как хотите, в нашем обществе", не учитывая, что они не готовы соглашаться на компромиссный вариант (без этатистского правопорядка) как на финальный. Для них КЮ будет просто прикрытием для подготовки переворота и реставрации этатизма

RD

политический плюрализм невозможен, надо принять этот факт

АО

Этатизм плюрализм , 😂 че кум скажет то все делать и будут, а кто против пожарники усмирят

гг

Неоправданное беспокойство

С некоторым недоумением наблюдаю над озабоченностью властей по поводу осенних выборов (получит ЕР больше половины, или достаточно 45% и т.д. – денег ли раздать, побольше "коррупционеров" ли посадить…). Вот что значит, когда дурная (озабоченная красивой картинкой) голова рукам покоя не дает. Ведь никакие самые "честные" выборы ни в малейшей степени системе не угрожают, но вот "картинку" жуть так хочется получше. Стоит оно того?

В условиях "массового общества", когда принято эти самые голосования проводить, истеблишмент основывает свою власть на том, что от их результатов ничего в плане сохранения данной системы не меняется. В западном варианте это основано на чередовании неантагонистических ("чуть левой-чуть правой") партий при маргинализации, идеологическом гноблении и недопущении к власти любых других – хоть сколько-то угрожающих истеблишменту "несистемных".

Пока это так, там и возможны "честные выборы", а вот если вдруг разногласия приобретают если даже не антагонистический, но слишком заметный характер, "честностью" (как недавно наблюдалось в США) приходится жертвовать. В иных системах голосования либо формальны (при однопартийной системе) или результаты откровенно подтасовываются.

В нынешней РФ абсолютно все допущенные (и даже мелкие просто разрешенные) партии являются системными: стоят на общей советской платформе, их деятели социологически мало отличимы и вместе взятые и составляют истеблишмент. Будет ли соотношение между ними 60-15-15-10 или 50-25-20-5 или 30-30-30-10 – совершенно неважно и, в общем-то (по здравому рассуждению) не должно служить предметом беспокойства. В "фальсификациях" нет даже малейшего смысла.

Более того, никакой проблемы не составил бы и допуск к выборам несистемных – "настоящих": националистических, религиозных, либеральных, "правых", патриотических и др. партий (у нас их, в отличие от Европы, не то что травят всей мощью СМИ, а элементарно "не разрешают"). Все такие при самых честных выборах получили бы вместе взятые от силы 20% (да хоть бы и 30), и система с ее истеблишментом осталась бы неколебимой.

Нет, ну как же – в "парламенте" появятся "экстремисты" и с трибуны будут говорить ТАКОЕ, что "системным" ушам слышать ну совершенно невозможно… Или даже – как это партия Путина будет иметь лишь не сильно больше, чем партия Зюганова или Жириновского? И вот из-за такой-то ерунды – несколько более приятной "картинки" - собираются раздавать подачки, кого-то сажать, изображать чуть ли не некий "поворот"… Да проще не париться, а картинку-то "нарисовать". Ведь объяви ЕР себе хоть 25% – все равно после будут демонстрации: "Подтасовка - а на самом деле 10!". Ну что же, хоть развлечение озабоченные "правильностью" дурачки доставят.

#salery

(24 марта 2021)

С некоторым недоумением наблюдаю над озабоченностью властей по поводу осенних выборов (получит ЕР больше половины, или достаточно 45% и т.д. – денег ли раздать, побольше "коррупционеров" ли посадить…). Вот что значит, когда дурная (озабоченная красивой картинкой) голова рукам покоя не дает. Ведь никакие самые "честные" выборы ни в малейшей степени системе не угрожают, но вот "картинку" жуть так хочется получше. Стоит оно того?

В условиях "массового общества", когда принято эти самые голосования проводить, истеблишмент основывает свою власть на том, что от их результатов ничего в плане сохранения данной системы не меняется. В западном варианте это основано на чередовании неантагонистических ("чуть левой-чуть правой") партий при маргинализации, идеологическом гноблении и недопущении к власти любых других – хоть сколько-то угрожающих истеблишменту "несистемных".

Пока это так, там и возможны "честные выборы", а вот если вдруг разногласия приобретают если даже не антагонистический, но слишком заметный характер, "честностью" (как недавно наблюдалось в США) приходится жертвовать. В иных системах голосования либо формальны (при однопартийной системе) или результаты откровенно подтасовываются.

В нынешней РФ абсолютно все допущенные (и даже мелкие просто разрешенные) партии являются системными: стоят на общей советской платформе, их деятели социологически мало отличимы и вместе взятые и составляют истеблишмент. Будет ли соотношение между ними 60-15-15-10 или 50-25-20-5 или 30-30-30-10 – совершенно неважно и, в общем-то (по здравому рассуждению) не должно служить предметом беспокойства. В "фальсификациях" нет даже малейшего смысла.

Более того, никакой проблемы не составил бы и допуск к выборам несистемных – "настоящих": националистических, религиозных, либеральных, "правых", патриотических и др. партий (у нас их, в отличие от Европы, не то что травят всей мощью СМИ, а элементарно "не разрешают"). Все такие при самых честных выборах получили бы вместе взятые от силы 20% (да хоть бы и 30), и система с ее истеблишментом осталась бы неколебимой.

Нет, ну как же – в "парламенте" появятся "экстремисты" и с трибуны будут говорить ТАКОЕ, что "системным" ушам слышать ну совершенно невозможно… Или даже – как это партия Путина будет иметь лишь не сильно больше, чем партия Зюганова или Жириновского? И вот из-за такой-то ерунды – несколько более приятной "картинки" - собираются раздавать подачки, кого-то сажать, изображать чуть ли не некий "поворот"… Да проще не париться, а картинку-то "нарисовать". Ведь объяви ЕР себе хоть 25% – все равно после будут демонстрации: "Подтасовка - а на самом деле 10!". Ну что же, хоть развлечение озабоченные "правильностью" дурачки доставят.

#salery

(24 марта 2021)

гг

Неоправданное беспокойство

С некоторым недоумением наблюдаю над озабоченностью властей по поводу осенних выборов (получит ЕР больше половины, или достаточно 45% и т.д. – денег ли раздать, побольше "коррупционеров" ли посадить…). Вот что значит, когда дурная (озабоченная красивой картинкой) голова рукам покоя не дает. Ведь никакие самые "честные" выборы ни в малейшей степени системе не угрожают, но вот "картинку" жуть так хочется получше. Стоит оно того?

В условиях "массового общества", когда принято эти самые голосования проводить, истеблишмент основывает свою власть на том, что от их результатов ничего в плане сохранения данной системы не меняется. В западном варианте это основано на чередовании неантагонистических ("чуть левой-чуть правой") партий при маргинализации, идеологическом гноблении и недопущении к власти любых других – хоть сколько-то угрожающих истеблишменту "несистемных".

Пока это так, там и возможны "честные выборы", а вот если вдруг разногласия приобретают если даже не антагонистический, но слишком заметный характер, "честностью" (как недавно наблюдалось в США) приходится жертвовать. В иных системах голосования либо формальны (при однопартийной системе) или результаты откровенно подтасовываются.

В нынешней РФ абсолютно все допущенные (и даже мелкие просто разрешенные) партии являются системными: стоят на общей советской платформе, их деятели социологически мало отличимы и вместе взятые и составляют истеблишмент. Будет ли соотношение между ними 60-15-15-10 или 50-25-20-5 или 30-30-30-10 – совершенно неважно и, в общем-то (по здравому рассуждению) не должно служить предметом беспокойства. В "фальсификациях" нет даже малейшего смысла.

Более того, никакой проблемы не составил бы и допуск к выборам несистемных – "настоящих": националистических, религиозных, либеральных, "правых", патриотических и др. партий (у нас их, в отличие от Европы, не то что травят всей мощью СМИ, а элементарно "не разрешают"). Все такие при самых честных выборах получили бы вместе взятые от силы 20% (да хоть бы и 30), и система с ее истеблишментом осталась бы неколебимой.

Нет, ну как же – в "парламенте" появятся "экстремисты" и с трибуны будут говорить ТАКОЕ, что "системным" ушам слышать ну совершенно невозможно… Или даже – как это партия Путина будет иметь лишь не сильно больше, чем партия Зюганова или Жириновского? И вот из-за такой-то ерунды – несколько более приятной "картинки" - собираются раздавать подачки, кого-то сажать, изображать чуть ли не некий "поворот"… Да проще не париться, а картинку-то "нарисовать". Ведь объяви ЕР себе хоть 25% – все равно после будут демонстрации: "Подтасовка - а на самом деле 10!". Ну что же, хоть развлечение озабоченные "правильностью" дурачки доставят.

#salery

(24 марта 2021)

С некоторым недоумением наблюдаю над озабоченностью властей по поводу осенних выборов (получит ЕР больше половины, или достаточно 45% и т.д. – денег ли раздать, побольше "коррупционеров" ли посадить…). Вот что значит, когда дурная (озабоченная красивой картинкой) голова рукам покоя не дает. Ведь никакие самые "честные" выборы ни в малейшей степени системе не угрожают, но вот "картинку" жуть так хочется получше. Стоит оно того?

В условиях "массового общества", когда принято эти самые голосования проводить, истеблишмент основывает свою власть на том, что от их результатов ничего в плане сохранения данной системы не меняется. В западном варианте это основано на чередовании неантагонистических ("чуть левой-чуть правой") партий при маргинализации, идеологическом гноблении и недопущении к власти любых других – хоть сколько-то угрожающих истеблишменту "несистемных".

Пока это так, там и возможны "честные выборы", а вот если вдруг разногласия приобретают если даже не антагонистический, но слишком заметный характер, "честностью" (как недавно наблюдалось в США) приходится жертвовать. В иных системах голосования либо формальны (при однопартийной системе) или результаты откровенно подтасовываются.

В нынешней РФ абсолютно все допущенные (и даже мелкие просто разрешенные) партии являются системными: стоят на общей советской платформе, их деятели социологически мало отличимы и вместе взятые и составляют истеблишмент. Будет ли соотношение между ними 60-15-15-10 или 50-25-20-5 или 30-30-30-10 – совершенно неважно и, в общем-то (по здравому рассуждению) не должно служить предметом беспокойства. В "фальсификациях" нет даже малейшего смысла.

Более того, никакой проблемы не составил бы и допуск к выборам несистемных – "настоящих": националистических, религиозных, либеральных, "правых", патриотических и др. партий (у нас их, в отличие от Европы, не то что травят всей мощью СМИ, а элементарно "не разрешают"). Все такие при самых честных выборах получили бы вместе взятые от силы 20% (да хоть бы и 30), и система с ее истеблишментом осталась бы неколебимой.

Нет, ну как же – в "парламенте" появятся "экстремисты" и с трибуны будут говорить ТАКОЕ, что "системным" ушам слышать ну совершенно невозможно… Или даже – как это партия Путина будет иметь лишь не сильно больше, чем партия Зюганова или Жириновского? И вот из-за такой-то ерунды – несколько более приятной "картинки" - собираются раздавать подачки, кого-то сажать, изображать чуть ли не некий "поворот"… Да проще не париться, а картинку-то "нарисовать". Ведь объяви ЕР себе хоть 25% – все равно после будут демонстрации: "Подтасовка - а на самом деле 10!". Ну что же, хоть развлечение озабоченные "правильностью" дурачки доставят.

#salery

(24 марта 2021)

Всё что нужно знать про представительную демократию

B

но тема-то серьезная, КЮ - это совершенно идиотский заход с точки зрения пропаганды. Его популяризовал педофил, чье отношение к детям в нормальном либертарианском обществе было бы сразу же наказано, и он его использовал, чтобы зазывать всякую этатистскую сволочь: "вы тоже сможете жить, как хотите, в нашем обществе", не учитывая, что они не готовы соглашаться на компромиссный вариант (без этатистского правопорядка) как на финальный. Для них КЮ будет просто прикрытием для подготовки переворота и реставрации этатизма

Вот это все реально звучит как этатизм.

И, я подозреваю, им околоявляется.

Полегче, все же. У нас тут либертарианство, если что.

И, я подозреваю, им околоявляется.

Полегче, все же. У нас тут либертарианство, если что.

RD

Вот это все реально звучит как этатизм.

И, я подозреваю, им околоявляется.

Полегче, все же. У нас тут либертарианство, если что.

И, я подозреваю, им околоявляется.

Полегче, все же. У нас тут либертарианство, если что.

Либертарианство - это свобода для тех, кто не нарушает NAP, а не для тех, кто нарушает. Все просто 🚁

B

Либертарианство - это свобода для тех, кто не нарушает NAP, а не для тех, кто нарушает. Все просто 🚁

Да.

И если ты заставляешь людей не следовать КЮ — ты нарушаешь NAP.

Все просто.

И если ты заставляешь людей не следовать КЮ — ты нарушаешь NAP.

Все просто.