Причина, по которой нынешние учебники по экономике начинаются с описания воображаемых деревень, состоит в том, что в реальной жизни таких деревень нет. Даже некоторые экономисты были вынуждены признать, что Земли меновой торговли, о которой писал Смит, не существует.

Вопрос в том, почему несмотря ни на что этот миф продолжает существовать. Экономисты давно отвергли другие положения «Богатства народов», например трудовую теорию стоимости Смита и его критическую оценку акционерных компаний. Почему просто не признать, что миф о меновой торговле — это лишь забавная притча эпохи Просвещения, и не попытаться исследовать изначальные кредитные соглашения или хоть что-то более соответствующее историческим фактам?

На самом деле от мифа о меновой торговле нельзя отказаться, поскольку он играет центральную роль во всей экономической науке.

Вспомним, чего хотел добиться Смит, когда писал свой труд «О богатстве народов». В первую очередь он пытался обосновать право на существование новоявленной экономической дисциплины. Это означало, что она не только имела свою особую сферу исследования, которую мы теперь называем «экономикой» (сама мысль о том, что есть нечто под названием «экономика», во времена Смита была внове); она еще и действовала в соответствии с законами, подобными тем, которые управляют физическим миром и которые незадолго до того открыл сэр Исаак Ньютон. Ньютон представлял Бога в образе небесного часовщика, который создал физический механизм Вселенной, действующий во благо человечества, и затем предоставил его самому себе. Смит пытался вывести закон, подобный Ньютонову. Бог, или, как он выражался, Божественное провидение, устроил дела таким образом, что в условиях свободного рынка нашим стремлением к достижению личного интереса будет руководить «невидимая рука», направляющая его к пользе всего общества.

После того как основы экономической науки были заложены, потребность в теологических доводах отпала. Люди продолжают спорить, действительно ли свободный рынок принесет те плоды, о которых говорил Смит; но никто не задается вопросом, существует ли на самом деле «рынок». Вытекающие из этого понятия исходные допущения стали общепринятыми — настолько, что, как я отмечал, мы просто уверены: когда ценные предметы переходят из рук в руки, то это происходит потому, что два человека решили, будто они оба получат от обмена ими материальную выгоду. Интересным следствием этого стало то, что экономисты стали считать неважным, используются ли, собственно, деньги или нет, поскольку деньги — это всего лишь товар, который призван облегчить обмен и который мы применяем для оценки стоимости других товаров. Иными словами, специфических свойств у него нет. Более того, в 1958 году Пол Сэмюэльсон, один из ведущих ученых неоклассической школы, которая до сих пор преобладает в современной экономической мысли, с презрением отозвался о том, что он называл «выдуманной социальной функцией денег». «Даже в самых развитых индустриальных экономиках, — утверждал он, — если мы сведем обмен к базовым операциям и уберем слой денег, который только сбивает с толку, то мы увидим, что торговля между людьми и странами основывается на меновой торговле».

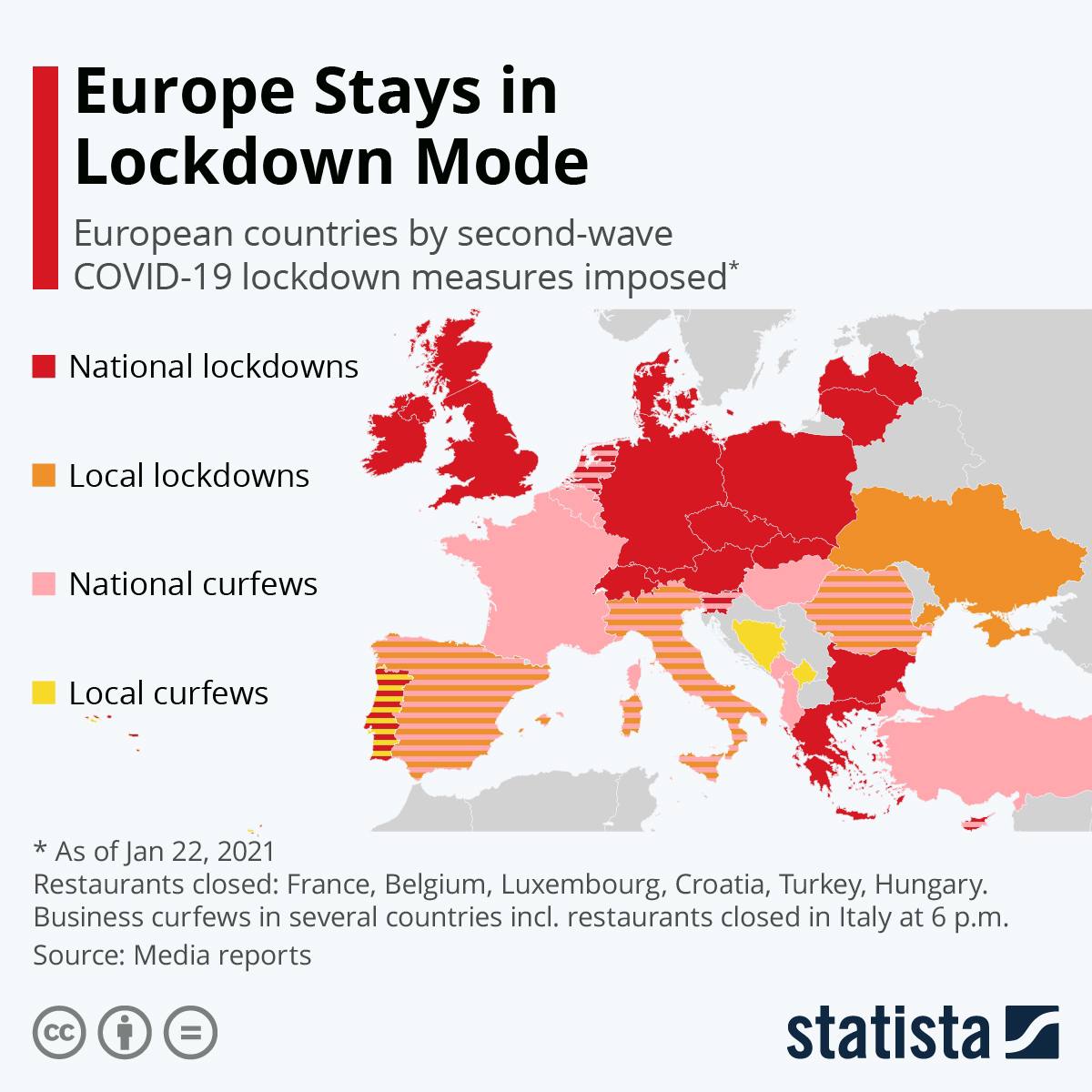

Это — апофеоз общепринятой экономической науки. Деньги неважны. Экономики — «реальные экономики» — на самом «деле представляют собой огромные системы меновой торговли. Проблема в том, что, как учит нас история, таких огромных систем меновой торговли без денег не бывает. Даже когда экономики «возвращаются к меновой торговле», как это якобы произошло в Европе в Средние века, они не отказываются от употребления денег. В них перестает использоваться наличность. В Средние века, например, все продолжали определять стоимость инструментов и скота в старых римских монетах, хотя сами эти монеты исчезли из обращения.

Именно деньги дали нам возможность представлять себя такими, какими рисуют нас экономисты, т. е. собранием людей и народов, главным занятием которых является обмен вещами.

Отрывок из книги

Долг: первые 5000 лет истории

Дэвид Гребер