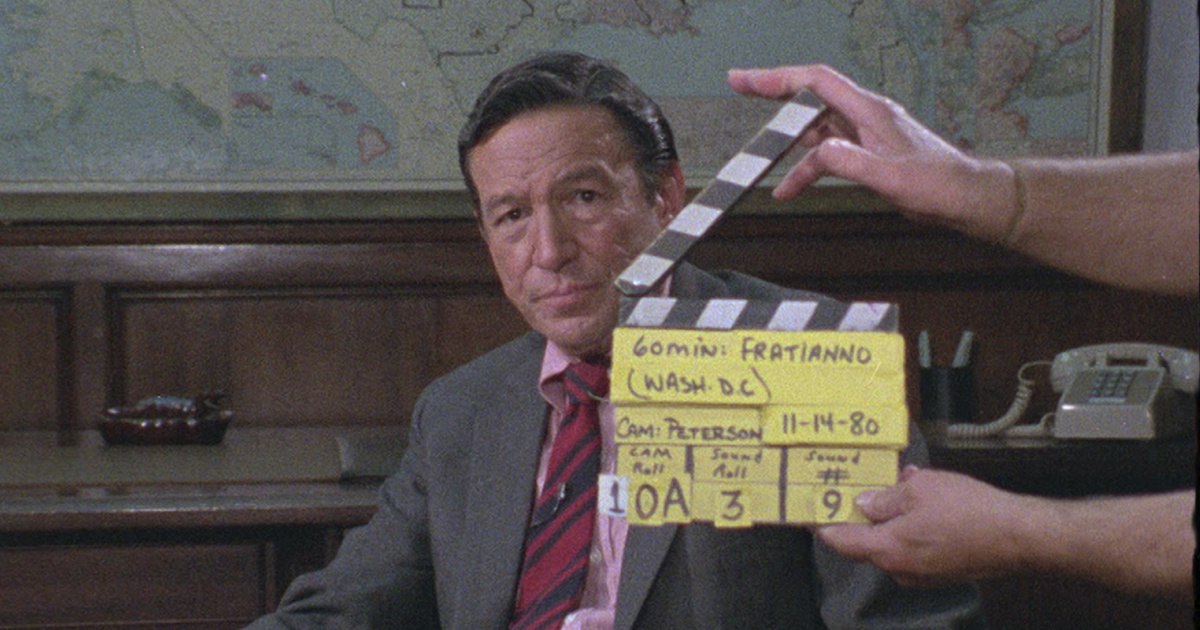

Уоллес фактически создавал американское (а значит, и мировое) телевидение, каким мы его знаем: пришел туда в конце 1940-х с радио — сначала вел развлекательные шоу и снимался в рекламе, потом перешел на более серьезные материи и едва ли не первым в стране стал брать на экране конфликтные интервью и задавать неудобные вопросы; собеседники возмущались, отчего передачи Уоллеса становились только популярнее. В отличие от Листьева, Уоллес прожил долго — и успел проинтервьюировать и Сальвадора Дали, и — в 2005 году, когда ему было 87 лет — Владимира Путина. По дороге между одним и другим он успел создать жанр современного новостного альманаха, став соведущим до сих пор существующей программы «60 Minutes» (см., например, классические парфеновские «Намедни» начала 2000-х — это все оттуда). Проинтервьюировать в Тегеране Аятоллу Хомейни в 1979 году, в разгар кризиса с американскими заложниками, причем иранский духовный лидер сам попросил привезти ему Уоллеса. Одним из первых атаковать табачную индустрию по телевизору — и это при том, что передачи Уоллеса в 1950-х исправно начинались с сообщения о том, что он курит «Парламент».

В общем, история Уоллеса — это история и современного телевидения, и фильм «С вами Майк Уоллес», который мы тоже показываем в программе «Новые люди» на Beat Film Festival, ровно ее и рассказывает. Причем делает это очень лихо, монтируя в одну бодрую картину сотни и тысячи часов, оставшихся от великого журналиста, который умер в 2012 году, не дожив шесть лет до столетия. Легко представить, как такое кино можно было бы сделать торжественно и академично, — с говорящими головами и перечислением заслуг; режиссер Ави Белкин делает по-другому — это очень стремительное и быстрое кино, которое высвечивает все противоречия Уоллеса: человека, любившего журналистские манипуляции, красивую жизнь и высший свет, но упиравшегося рогом, как только речь заходила о принципах. Тем и был велик.

В конце концов, «С вами Майк Уоллес» — свидетельство того, что жить стоит долго, а архивы, вопреки провозглашенному, надо все-таки заводить. Ну и что еще важно: в эпоху, когда все ненавидят телевизор (в том числе — в США), это напоминание о том, почему его когда-то все любили и что он умеет.

«С вами Майк Уоллес» мы покажем 3 июня в «Октябре» в 8 вечера. Билеты — здесь: https://beatfilmfestival.ru/movies/mike-wallace-is-here/

Вот «Медуза» сделала подборку интервью, по которым можно составить представление о Уоллесе, — посмотрите, это правда впечатляет: https://meduza.io/slides/donald-tramp-tina-terner-i-ayatolla-homeyni-luchshie-intervyu-mayka-uollesa (трудно не заметить, что материал не сообщает, что фильм — часть моей программы, ну, как водится, да ладно).