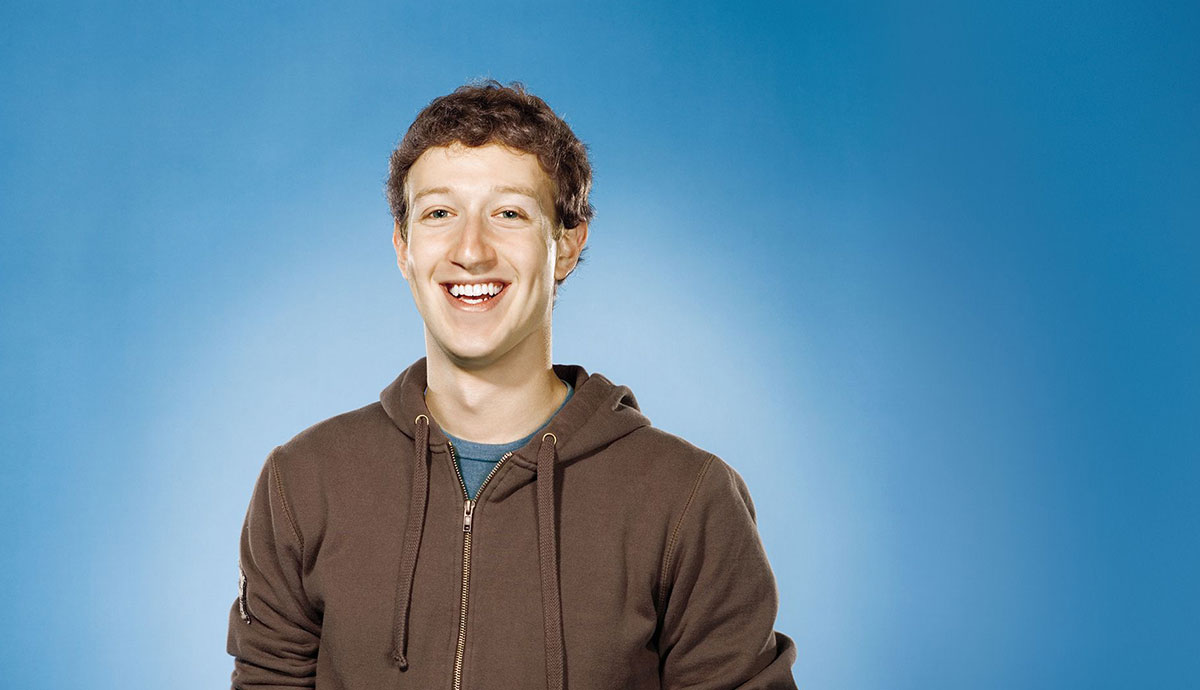

Мощная статья в The Guardian про педофилов — точнее, откуда берется педофилия, как ее лечить и что делать с педофилами, которые отсидели и выходят на свободу. На примере Британии, но большая часть выводов актуальна везде.

Итоги не то чтобы неутешительные, но довольно неуютные. Судя по всему, педофилия — это не выбор и даже не болезнь, но сексуальная ориентация; иными словами, люди с ней рождаются. Это, разумеется, не делает ее приемлемой, но заставляет на многие вещи посмотреть по-другому. Существуют способы того, как обращаться с педофилией медицинскими методами, — препараты, которые подавляют сексуальное влечение (вплоть до термина «химическая кастрация»), и терапия. Первые работают, но не лечат, вторая лечит, но не всегда работает — плюс препараты человек решает принимать или не принимать по желанию, и многие доктора считают, что обязывать их выписывать — это некоторый фашизм. Прекрасная цитата: “The person that you’re treating is your patient. Society is not your patient.”

Дальше есть еще более сложный вопрос с людьми, которые чувствуют сексуальное влечение к детям и понимают, что это неправильно, но еще не совершили никаких преступлений. (Вообще, судя по статье, реально закоренелые педофилы, которые не испытывают никаких сомнений и плевать хотели на социальные нормы, совсем мало.) Куда деваться им? В Британии есть телефон доверия, куда они могут обратиться, — но и его сотрудники обязаны, например, сдавать полиции тех, кто смотрит детскую порнографию. Таким образом, по сути общество не делает ничего, чтобы предотвращать педофилию, а работает только с теми, кто уже совершил преступление.

Много интересных и неудобных вопросов, в общем, — и, как водится, восхищаешься, что про это возможен спокойный и глубокий разговор.

http://www.theguardian.com/society/2016/mar/01/what-should-we-do-about-paedophiles