Size: a a a

2016 April 06

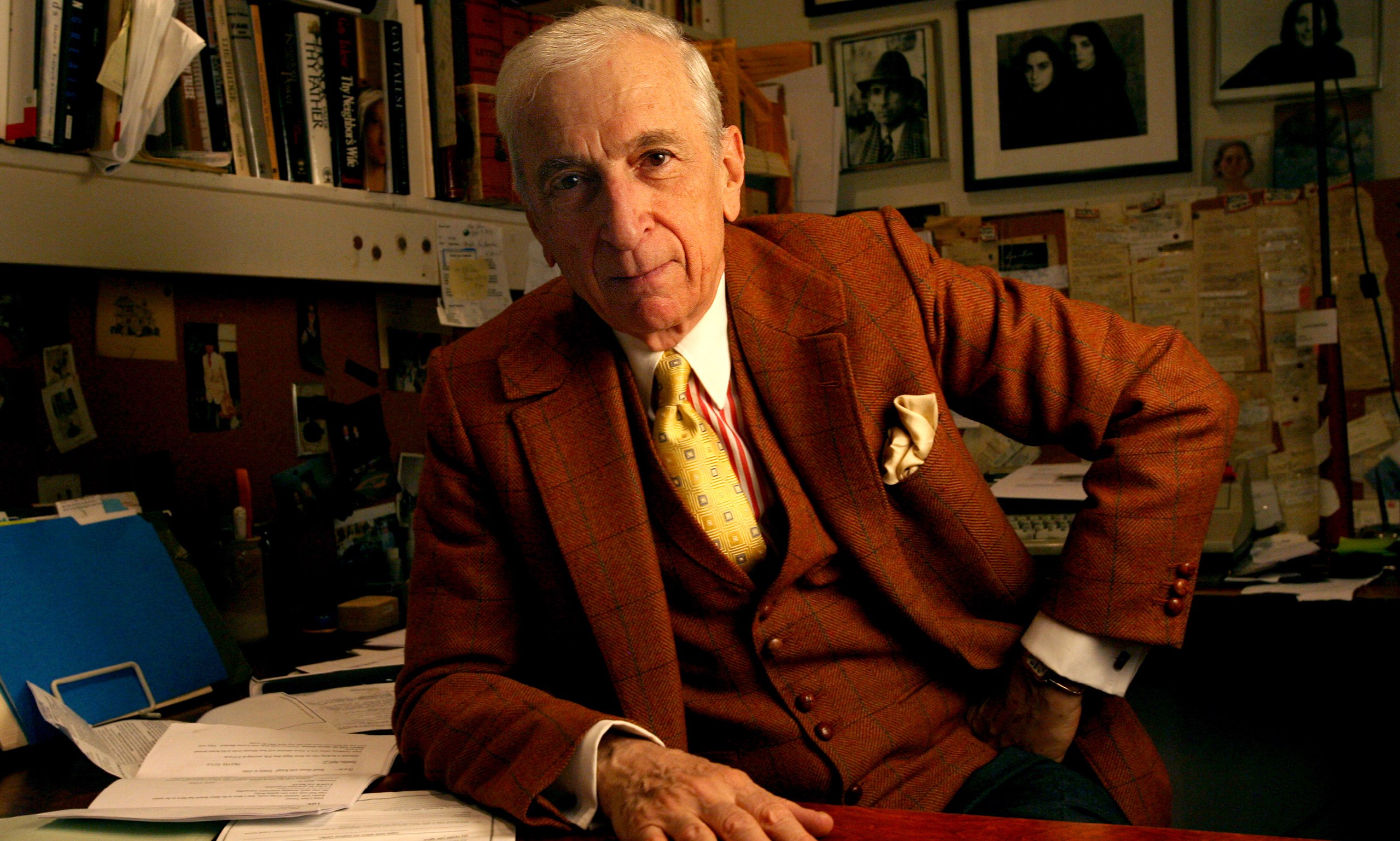

Гэй Тализ — легенда американской журналистики, в 1960-е писал лучшие статьи для Нью Йорк Таймз и Эсквайра. Но и на старика бывает проруха: на днях Тализа спросили, какие писательницы его вдохновили, а 83-летний Гэй ответил, мол, не может вспомнить ни одной женщины-автора, которая бы ему нравилась.

Многие люди решили поддержать непамятливого классика и напомнить пару имён. Нил Гейман посоветовал перечитать (среди прочих) Урсулу Ле Гуин, Ширли Джексон, Мэри Шелли, Эдит Нэсбит, Диану Уинн Джонс и Шахерезаду.

Джон Скальци, лауреат «Хьюго», напомнил о Норе Эфрон, Мадален Л'Энж.

Но это мужчины. А вот женщины отреагировали отчего-то иначе. Тина Фей рассказала, что её впечатлила автобиография модельера Дианы фон Фюрстенберг и новый роман Чимаманды Нгози Адичи, зато вспомнить что-то из трудов пожилого журналиста куда сложнее. А Джоди Пику (её в России часто называют «Пиколт», не делайте так) просто обиделась и сказала, что не желает больше читать статей Тализа. Ну ладно.

http://www.theguardian.com/books/2016/apr/06/authors-respond-to-gay-talese-neil-gaiman-jodi-picoult

Многие люди решили поддержать непамятливого классика и напомнить пару имён. Нил Гейман посоветовал перечитать (среди прочих) Урсулу Ле Гуин, Ширли Джексон, Мэри Шелли, Эдит Нэсбит, Диану Уинн Джонс и Шахерезаду.

Джон Скальци, лауреат «Хьюго», напомнил о Норе Эфрон, Мадален Л'Энж.

Но это мужчины. А вот женщины отреагировали отчего-то иначе. Тина Фей рассказала, что её впечатлила автобиография модельера Дианы фон Фюрстенберг и новый роман Чимаманды Нгози Адичи, зато вспомнить что-то из трудов пожилого журналиста куда сложнее. А Джоди Пику (её в России часто называют «Пиколт», не делайте так) просто обиделась и сказала, что не желает больше читать статей Тализа. Ну ладно.

http://www.theguardian.com/books/2016/apr/06/authors-respond-to-gay-talese-neil-gaiman-jodi-picoult

А тут лучшие британские актёры читают любимые отрывки из Шекспира. Теннант — Гамлет, Джуди Денч — леди Макбет, Йен МакКеллен — Ричард III.

http://www.bbc.co.uk/programmes/p03nn9dz

http://www.bbc.co.uk/programmes/p03nn9dz

2016 April 07

В панамских документах среди виолончелистов и премьер-министров нашли Марио Варгаса Льосу. Никакого криминала, не переживайте.

http://www.gazeta.ru/culture/news/2016/04/06/n_8469011.shtml

http://www.gazeta.ru/culture/news/2016/04/06/n_8469011.shtml

Гардиан совершенно справедливо удивляется тому, что в десятке самых популярных (по результату опроса) авторов в России нет ни одного современного писателя. То есть буквально никого современнее Булгакова и Шолохова средний россиянин вспомнить не в состоянии. Даже Донцова проигрывает Горькому.

Газетаназывает несколько имён, которые смотрелись бы в этом списке органично — если бы Россия была читающей страной: Сорокин, Улицкая, Степнова, Шишкин, Павлов. Акунин, в конце концов.

http://www.theguardian.com/books/booksblog/2016/apr/07/the-writers-russians-dont-read-and-you-should

Газетаназывает несколько имён, которые смотрелись бы в этом списке органично — если бы Россия была читающей страной: Сорокин, Улицкая, Степнова, Шишкин, Павлов. Акунин, в конце концов.

http://www.theguardian.com/books/booksblog/2016/apr/07/the-writers-russians-dont-read-and-you-should

Вообще претензии вполне справедливы. Можно долго восторгаться новыми большими авторами вроде Водолазкина, например. Выход их книг становится событием в литературной России — но не в настоящей; настоящая Россия с литературной едва пересекается, страшно далеки мы от народа. Это не нытьё, просто давно пора уже отбросить навязший (и ложный) штамп про «самую читающую страну» и начать думать, что с этим делать.

Про действительно самую читающую страну: https://lampimampi.wordpress.com/2015/12/15/takk/

2016 April 08

Лучший текст недели: монологи петербуржцев, живущих в квартирах великих поэтов.

http://www.the-village.ru/village/weekend/people-weekend/234013-poety

Например, художник, который на словах не любит Хармса, а на деле рассказывает совершенно хармсовские истории (ну и старух ненавидит):

«Как выглядит типичный хармсовед? Они разные. Был один полный, ярко выраженный еврей, с шевелюрой. Он подолгу говорил, потом задавал вопрос, что-то записывал и снова говорил. Сидел часами и говорил. Зачем мы с женой были ему нужны, я не знаю. Он книжку написал и умер».

Или пара, которая ставит диагнозы Маяковскому:

«Лучше бы в этой квартире жил Достоевский. Достоевский — талантливый человек, умел описать Петербург».

Про бывшего бандита из квартиры Чуковского сами почитайте: там прекрасно всё целиком, не хочется на цитаты рвать.

http://www.the-village.ru/village/weekend/people-weekend/234013-poety

Например, художник, который на словах не любит Хармса, а на деле рассказывает совершенно хармсовские истории (ну и старух ненавидит):

«Как выглядит типичный хармсовед? Они разные. Был один полный, ярко выраженный еврей, с шевелюрой. Он подолгу говорил, потом задавал вопрос, что-то записывал и снова говорил. Сидел часами и говорил. Зачем мы с женой были ему нужны, я не знаю. Он книжку написал и умер».

Или пара, которая ставит диагнозы Маяковскому:

«Лучше бы в этой квартире жил Достоевский. Достоевский — талантливый человек, умел описать Петербург».

Про бывшего бандита из квартиры Чуковского сами почитайте: там прекрасно всё целиком, не хочется на цитаты рвать.

Что делают на зоне интеллигентные люди вроде Олега Навального? Читают Улисса.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1589680774685920&id=1509617739358891&fref=nf

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1589680774685920&id=1509617739358891&fref=nf

2016 April 10

Илья @metkere и сочувствующие решили отправить великого русского писателя Виталия Сероклинова на несколько дней в Париж – в обмен на обещание написать об этом самом Париже рассказ. Если вы никогда не слышали о таком писателе (подозреваю, что так и есть), можете поверить на слово, он хороший. Вложения окупятся, гарантирую.

https://www.facebook.com/eliakabanov/posts/10209275408261898

https://www.facebook.com/eliakabanov/posts/10209275408261898

2016 April 14

Пока часы тринадцать бьют.

Матвиенко предложила задуматься о создании министерств счастья и будущего

2016 April 16

Приглашение на вечер Маяковского в Кливленде гласило:

«Эй, кливлендец, послушай! Театр не уедет, мувис не уедет, знакомые не уедут, а Маяковский уезжает в СССР. Но до отъезда он посетит Кливленд. Поэтому все идем 29 сентября с. г. в Карпентер-Холл. 2226 Ист., 55 стрит, видеть его и слушать лекцию и декламацию Вл. Маяковского».

«Эй, кливлендец, послушай! Театр не уедет, мувис не уедет, знакомые не уедут, а Маяковский уезжает в СССР. Но до отъезда он посетит Кливленд. Поэтому все идем 29 сентября с. г. в Карпентер-Холл. 2226 Ист., 55 стрит, видеть его и слушать лекцию и декламацию Вл. Маяковского».

В письме Хармсу из курской ссылки Введенский пишет: «Получил твое умное, в том смысле, что глупое, письмо. Потом вот еще какой ты неграмотный — разве слово „непременно“ пишется так, как ты его пишешь? Ты его пишешь так: „вчера я гулял“, — ну что в этом общего со словом „непременно“. Слово „непременно“ пишется так: однажды; потом семерка, потом река…»

2016 April 17

Шпаргалка для вашего внутреннего Милонова: система оценки гейскости, от Лорда Куинсбери до Радужного Уайлда в Розовом.

2016 April 19

2016 April 20

Чудное видео о том, какую роль в развитии слов играют ошибки:https://www.youtube.com/watch?time_continue=159&v=HSdSuOpyPwA

Мои любимые истории из ролика:

Слово «pea» (горошина) изначально писалось «pease». Потом неслышимая «e» в конце отвалилось, а «s» стало восприниматься как маркер множественного числа — и тоже исчезло из основной формы слова.

Похожая история с «cherry» (вишня): его позаимствовали из французского в виде «cerise», звук в конце оказался похож на тот же маркер множественного числа и исчез.

Ещё пара хороших историй про гуляющие артикли: французское «naperon» (фартук) сперва превратилось в английское «a napron», после чего буква «n» угуляла из слова в артикль: «an apron».

А вот кусок артикля у слов «an ekename» и «an ewt», наоборот, ушли к слову — вышли «a nickname» (прозвище) и «a newt» (тритон).

Ещё веселее случилось с аллигатором: англичане просто заимствовали испанское слово «ящерица» вместе с артиклем: «el lagarto».

Похожим образом, кстати, появился русский «зонт»: сначала мы позаимствовали нидерландское слово «zonnedek», а потом приняли конечное «-ик» за уменьшительный суффикс и отбросили, то есть зонтик стал зонтом, а не наоборот, как обычно бывает.

Все эти истории основательно сбивают спесь и напоминают: борьба за чистоту языка — дело благородное, но бессмысленное; вчерашняя ошибка сегодня может стать нормой, а завтра — единственным возможным вариантом. И в этом нет ничего дурного: просто так работает язык.

Мои любимые истории из ролика:

Слово «pea» (горошина) изначально писалось «pease». Потом неслышимая «e» в конце отвалилось, а «s» стало восприниматься как маркер множественного числа — и тоже исчезло из основной формы слова.

Похожая история с «cherry» (вишня): его позаимствовали из французского в виде «cerise», звук в конце оказался похож на тот же маркер множественного числа и исчез.

Ещё пара хороших историй про гуляющие артикли: французское «naperon» (фартук) сперва превратилось в английское «a napron», после чего буква «n» угуляла из слова в артикль: «an apron».

А вот кусок артикля у слов «an ekename» и «an ewt», наоборот, ушли к слову — вышли «a nickname» (прозвище) и «a newt» (тритон).

Ещё веселее случилось с аллигатором: англичане просто заимствовали испанское слово «ящерица» вместе с артиклем: «el lagarto».

Похожим образом, кстати, появился русский «зонт»: сначала мы позаимствовали нидерландское слово «zonnedek», а потом приняли конечное «-ик» за уменьшительный суффикс и отбросили, то есть зонтик стал зонтом, а не наоборот, как обычно бывает.

Все эти истории основательно сбивают спесь и напоминают: борьба за чистоту языка — дело благородное, но бессмысленное; вчерашняя ошибка сегодня может стать нормой, а завтра — единственным возможным вариантом. И в этом нет ничего дурного: просто так работает язык.

2016 April 22

Пожалуй, лучший текст про любовь в Серебряном веке.

«Александр Блок ходил по проституткам, но так боготворил свою жену, что не притрагивался к ней пальцем. Жена Александра Блока утешалась с Андреем Белым. Андрей Белый устроил интимный триумвират с Валерием Брюсовым и истеричкой по имени Нина Петровская, воспетой в сногсшибательном романе о дьяволе и ведьмах «Огненный ангел» (рекомендую). Валерий Брюсов был приличным человеком, а вот Нина Петровская позже вышла замуж за Соколова-Кречетова, который клал руку на колено юного гимназиста Шершеневича и спрашивал его, потерял ли он уже невинность. Зрелый Шершеневич крутил роман с поэтессой Надеждой Львовой, и она считала, что он ее не любит. Не любил ее и Брюсов, потому что был приличным человеком. Однажды она позвонила им обоим по телефону, прося приехать, они отказались, и она застрелилась из того самого револьвера, из которого за 8 лет до этого Нина Петровская стреляла в Политехническом музее в Брюсова, но пистолет дал осечку. Нина Петровская тоже покончила с собой, в эмиграции».

http://shakko-kitsune.livejournal.com/437206.html

«Александр Блок ходил по проституткам, но так боготворил свою жену, что не притрагивался к ней пальцем. Жена Александра Блока утешалась с Андреем Белым. Андрей Белый устроил интимный триумвират с Валерием Брюсовым и истеричкой по имени Нина Петровская, воспетой в сногсшибательном романе о дьяволе и ведьмах «Огненный ангел» (рекомендую). Валерий Брюсов был приличным человеком, а вот Нина Петровская позже вышла замуж за Соколова-Кречетова, который клал руку на колено юного гимназиста Шершеневича и спрашивал его, потерял ли он уже невинность. Зрелый Шершеневич крутил роман с поэтессой Надеждой Львовой, и она считала, что он ее не любит. Не любил ее и Брюсов, потому что был приличным человеком. Однажды она позвонила им обоим по телефону, прося приехать, они отказались, и она застрелилась из того самого револьвера, из которого за 8 лет до этого Нина Петровская стреляла в Политехническом музее в Брюсова, но пистолет дал осечку. Нина Петровская тоже покончила с собой, в эмиграции».

http://shakko-kitsune.livejournal.com/437206.html