Size: a a a

2019 December 11

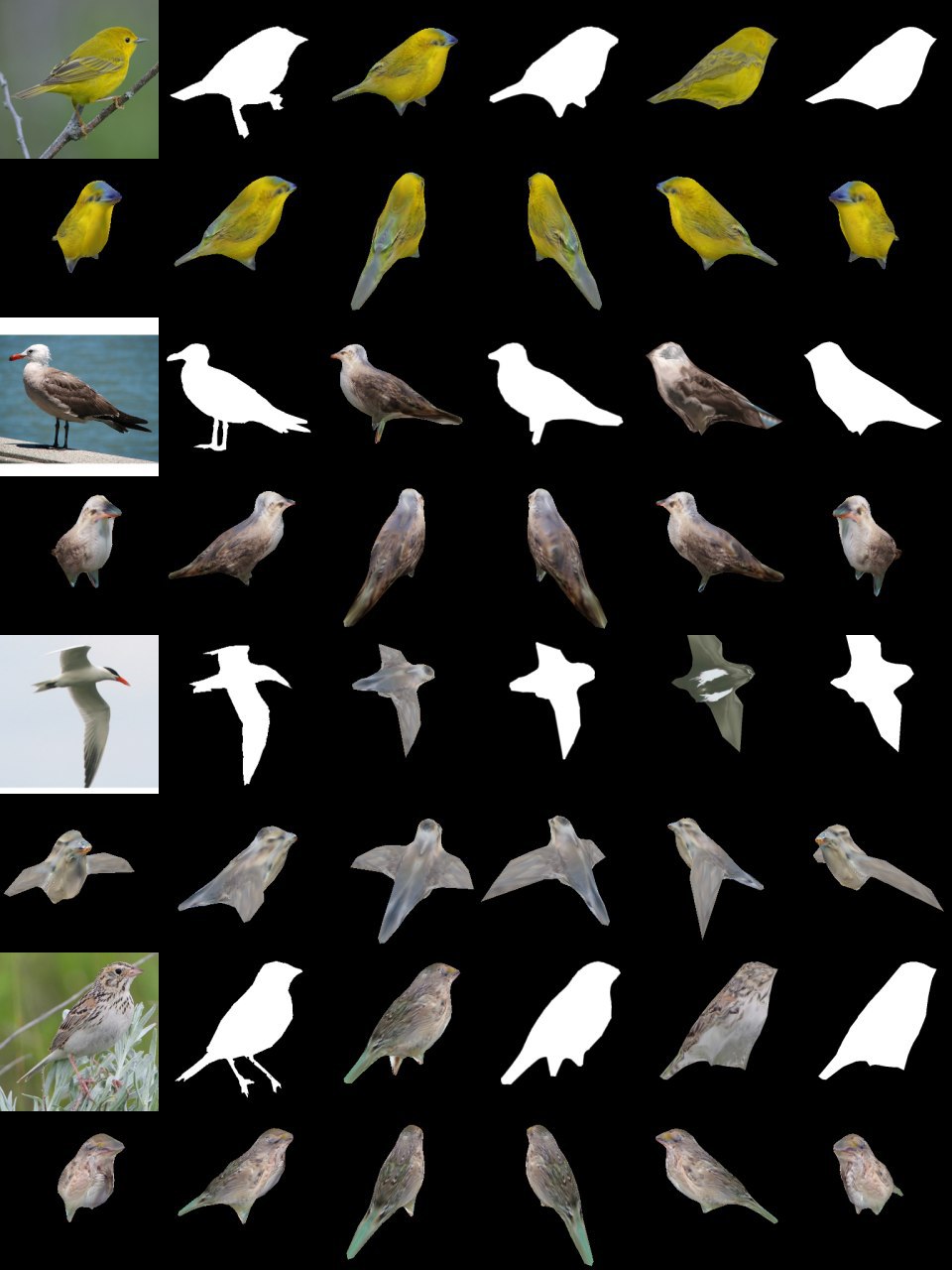

Нейросеть от NVIDIA генерирует по изображению объекта его трехмерную модель. С птичками, машинами и мебелью справляется неплохо. Для расширения репертуара, как я понял, её надо дообучать на дополнительных датасетах.

2019 December 12

Британские ученые (извините) провели опрос молодых англичан и выяснили, что важно для современного этикета.

Вот какой список Top-10 бестактностей составили миллениалы:

1. мусорить — 72%

2. слушать музыку слишком громко — 56%

3. слишком громко разговаривать в транспорте — 53%

4. пользоваться телефоном за обеденным столом — 52%

5. читать чужие сообщения — 50%

6. занимать слишком много места в переполненном транспорте — 49%

7. смотреть в телефон, а не на собеседника — 47%

8. разговаривать с кем-то, не вынимая наушников — 42%

9. заварить себе чай и не предложить присутствующим — 36%

10. листать чей-то фотоальбом в социальных сетях без спроса — 33%

Как минимум 6 пунктов можно отнести к цифровому этикету и использованию гаджетов. Современный этикет, кажется, становится, все более цифровым.

Вот какой список Top-10 бестактностей составили миллениалы:

1. мусорить — 72%

2. слушать музыку слишком громко — 56%

3. слишком громко разговаривать в транспорте — 53%

4. пользоваться телефоном за обеденным столом — 52%

5. читать чужие сообщения — 50%

6. занимать слишком много места в переполненном транспорте — 49%

7. смотреть в телефон, а не на собеседника — 47%

8. разговаривать с кем-то, не вынимая наушников — 42%

9. заварить себе чай и не предложить присутствующим — 36%

10. листать чей-то фотоальбом в социальных сетях без спроса — 33%

Как минимум 6 пунктов можно отнести к цифровому этикету и использованию гаджетов. Современный этикет, кажется, становится, все более цифровым.

Electronic Frontier Foundation опубликовала большой отчёт о том, как коммерческие компании собирают и используют данные о пользователях. Как сайты идентифицируют отдельных пользователей и устройства, как работает фингерпринтинг браузера, трекеры, куки, таргетированная реклама и всё остальное. Это мастрид для медленного чтения — добавьте в закладки или скачайте, чтобы разобраться без спешки.

Текст / PDF / перевод

Текст / PDF / перевод

Парни из «Стафори» прислали пример, как работает их нейронка, которая подделывает голоса. Надо сказать, что звучит очень похоже. И, вроде как, ее можно обучить на любой голос, который говорит на русском языке.

https://youtu.be/WyU-gJ2NTGc

@TheEdinorogBlog

https://youtu.be/WyU-gJ2NTGc

@TheEdinorogBlog

А вот целый сериал про жизнь, алгоритмы и технологический колониализм от телеканала Al-Jazeera.

Пример видео – https://www.youtube.com/watch?v=_fC7acShZkg&feature=youtu.be

Тут полный комплект роликов: https://interactive.aljazeera.com/aje/2019/hail-algorithms/index.html

Пример видео – https://www.youtube.com/watch?v=_fC7acShZkg&feature=youtu.be

Тут полный комплект роликов: https://interactive.aljazeera.com/aje/2019/hail-algorithms/index.html

Американские хакеры научились взламывать домашние камеры наблюдения от Ring. Софт для взлома продавали на форуме, а записи пранков транслировали через Discord — как включают через взломанные камеры музыку, троллят владельцев камер и пугают их детей дурными голосами. После того как взломами заинтересовалась полиция, пранки прекратились, а форум с обсуждением потерли — но журналисты успели всё зафиксировать.

Вы всё ещё считаете домашнюю камеру наблюдения с управлением через интернет хорошей идеей? 👁

Вы всё ещё считаете домашнюю камеру наблюдения с управлением через интернет хорошей идеей? 👁

2019 December 13

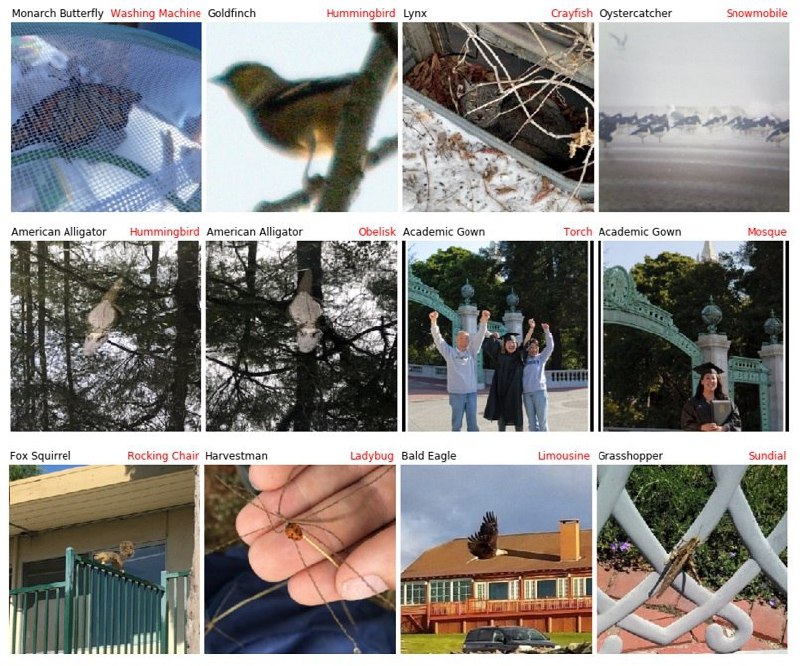

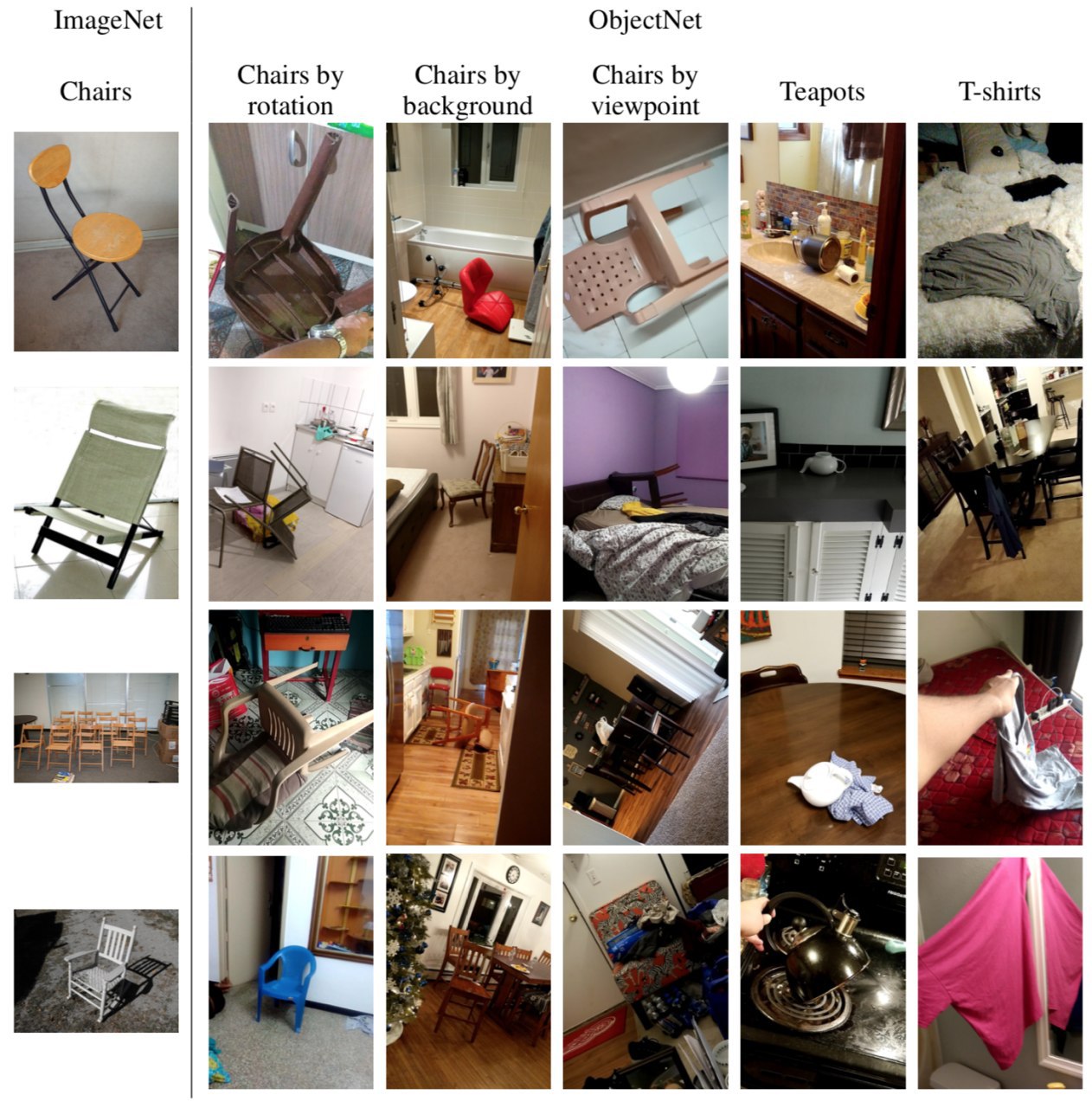

Если вы правильно распознаёте объкты на этих фото — вы круче ИИ

Алгоритмы компьютерного зрения всё ещё далеки от совершенства, несмотря на впечатляющие достижения последних лет. Немного изменив исходное изображение, можно заставить нейросеть видеть в нём совсем другой объект — к примеру, страуса вместо панды или один дорожный знак вместо другого. В этом посте я писал о таких "атаках" на нейросеть подробнее. Нейросеть можно обмануть, повернув фото объекта, изменив всего один пиксель и даже с помощью физического объекта: вот, к примеру, нейросеть видит вместо черепашки пистолет.

Даже самые крутые алгоритмы компьютерного зрения находятся на детском уровне развития по сравнению с человеком. Они не оперируют понятием "объекта", они не понимают, что им показывают — они сравнивают свойства изображения со свойствами картинок, которые им показывали при обучении.

Из-за этого нейросети могут поставить в тупик даже обычные фотографии без всякого подвоха. Американские исследователи собрали датасет из 7500 таких изображений (статья на Arxiv). Программы не могут правильно распознать объекты на этих фото: путают свет и тень, объект и фон или ключевой объект с второстепенным. К примеру, принимают кормушку за птицу, потому что в обучающем датасете были фото с кормушками. Этот датасет может помочь разработчикам лучше понять, как именно их алгоритмы ошибаются и как их можно улучшить.

Бонус: атлас активаций — интересная визуализация внутренних состояний нейросети при распознавании объекта.

Алгоритмы компьютерного зрения всё ещё далеки от совершенства, несмотря на впечатляющие достижения последних лет. Немного изменив исходное изображение, можно заставить нейросеть видеть в нём совсем другой объект — к примеру, страуса вместо панды или один дорожный знак вместо другого. В этом посте я писал о таких "атаках" на нейросеть подробнее. Нейросеть можно обмануть, повернув фото объекта, изменив всего один пиксель и даже с помощью физического объекта: вот, к примеру, нейросеть видит вместо черепашки пистолет.

Даже самые крутые алгоритмы компьютерного зрения находятся на детском уровне развития по сравнению с человеком. Они не оперируют понятием "объекта", они не понимают, что им показывают — они сравнивают свойства изображения со свойствами картинок, которые им показывали при обучении.

Из-за этого нейросети могут поставить в тупик даже обычные фотографии без всякого подвоха. Американские исследователи собрали датасет из 7500 таких изображений (статья на Arxiv). Программы не могут правильно распознать объекты на этих фото: путают свет и тень, объект и фон или ключевой объект с второстепенным. К примеру, принимают кормушку за птицу, потому что в обучающем датасете были фото с кормушками. Этот датасет может помочь разработчикам лучше понять, как именно их алгоритмы ошибаются и как их можно улучшить.

Бонус: атлас активаций — интересная визуализация внутренних состояний нейросети при распознавании объекта.

Ещё один похожий датасет собрали исследователи из MIT. Он содержит 50 000 нестандартных изображений объектов — снятых с непривычных ракурсов и в необычных местах. Перевернутые стулья, скомканные футболки, чайники в ванной — всего больше 300 классов разных объектов. Для сравнения, в первой колонке — "обычные" изображения из стандартного датасета ImageNet.

Лучшие алгоритмы компьютерного зрения распознают объекты из этого датасета с точностью на 40-45% ниже, чем на привычных фотографиях. Это должно мотивировать разработчиков находить новые подходы к распознаванию объектов. Больше изображений для обучения не всегда значит лучше. Даже если обучить алгоритм компьютерного зрения на миллионе фотографий, в реальных условиях ему все равно придётся распознавать объекты в незнакомых контекстах и в новых ракурсах.

Лучшие алгоритмы компьютерного зрения распознают объекты из этого датасета с точностью на 40-45% ниже, чем на привычных фотографиях. Это должно мотивировать разработчиков находить новые подходы к распознаванию объектов. Больше изображений для обучения не всегда значит лучше. Даже если обучить алгоритм компьютерного зрения на миллионе фотографий, в реальных условиях ему все равно придётся распознавать объекты в незнакомых контекстах и в новых ракурсах.

Помните нейронку которая генерировала реалистично лица и другие предметы?

На днях вышла вторая версия этой нейронки, которая генерирует что угодно намного лучше.

Feel old yet?

Видео с другими возможностями, StyleGAN 2 выглядит правда офигенно:

https://youtu.be/c-NJtV9Jvp0

На днях вышла вторая версия этой нейронки, которая генерирует что угодно намного лучше.

Feel old yet?

Видео с другими возможностями, StyleGAN 2 выглядит правда офигенно:

https://youtu.be/c-NJtV9Jvp0

2019 December 16

Стэнфордский университет выпустил ежегодный отчёт AI Index Report — 300 страниц (PDF) о состоянии ИИ-индустрии, её влиянии на мировую экономику, образование и общество. Очень много данных, есть интересные инструменты — например, сравнение разных стран по разным метрикам успешности в разработке и внедрении искусственного интеллекта и поисковик по свежим научным публикациям по теме. Хорошее подспорье для журналистов, исследователей и всех, кто глубоко интересуется темой.

Автоматизируя бедность (Guardian Tech)

На Гардиан Тех тем временем продолжается выпуск материалов, посвященных изменениям в системе социальных выплат и бонусов (welfare system) и неравенству, создаваемому цифровыми технологиями, под названием «Автоматизируя бедность».

Пока есть три материала, и вот о чем они:

1. «Цифровая дистопия: как алгоритмы наказывают бедных». Заглавная статья о том, чему будет посвящен этот цикл, а именно – процессам автоматизации решений, принимаемых при назначении социальных выплат, и перспективе тех, кто больше всего проигрывает в этих процессах.

2. «Компьютер говорит ‘'нет’’: о людях запертых в ‘'черной дыре’’ универсальных кредитов». Статья описывает опыт разных людей, которые столкнулись с автоматизированной системой и для которых это было «как будто черная дыра…где ты число, а не человек».

3. «Автоматизация системы социальных бонусов может привести к бедности еще большее количество людей». Статья о том, как Департамент работы и пенсий в Великобритании решил автоматизировать решения о принятии выплат при помощи алгоритмов. Эта дорогостоящая «цифровая по умолчанию» система, описываемая журналистами как одна из самых радикальных реформ социальных выплат, уже приводит к голоду, срывам и попыткам суицида со стороны людей, пытающихся их получить.

На Гардиан Тех тем временем продолжается выпуск материалов, посвященных изменениям в системе социальных выплат и бонусов (welfare system) и неравенству, создаваемому цифровыми технологиями, под названием «Автоматизируя бедность».

Пока есть три материала, и вот о чем они:

1. «Цифровая дистопия: как алгоритмы наказывают бедных». Заглавная статья о том, чему будет посвящен этот цикл, а именно – процессам автоматизации решений, принимаемых при назначении социальных выплат, и перспективе тех, кто больше всего проигрывает в этих процессах.

2. «Компьютер говорит ‘'нет’’: о людях запертых в ‘'черной дыре’’ универсальных кредитов». Статья описывает опыт разных людей, которые столкнулись с автоматизированной системой и для которых это было «как будто черная дыра…где ты число, а не человек».

3. «Автоматизация системы социальных бонусов может привести к бедности еще большее количество людей». Статья о том, как Департамент работы и пенсий в Великобритании решил автоматизировать решения о принятии выплат при помощи алгоритмов. Эта дорогостоящая «цифровая по умолчанию» система, описываемая журналистами как одна из самых радикальных реформ социальных выплат, уже приводит к голоду, срывам и попыткам суицида со стороны людей, пытающихся их получить.

2019 December 17

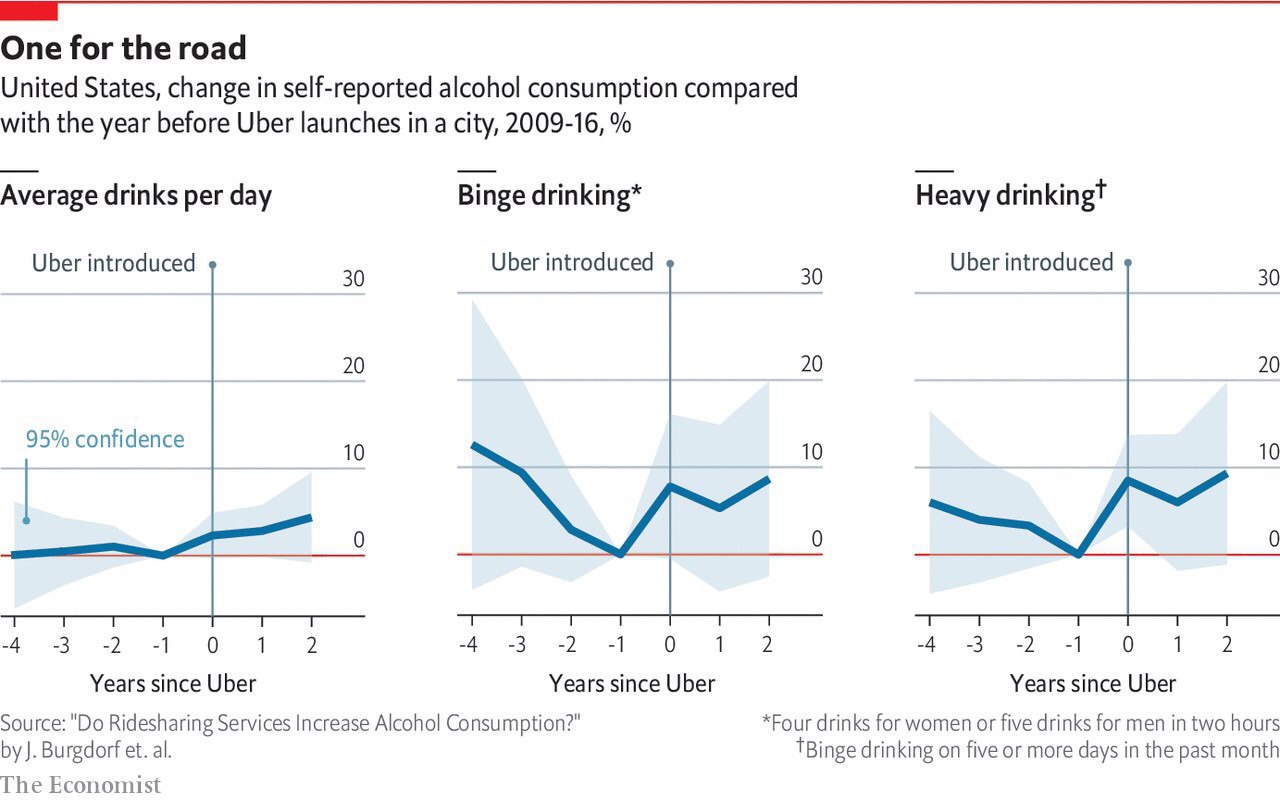

Немного алко-статистики от The Economist: увеличение продаж крепкого алкоголя находится в прямой зависимости от онлайн-сервисов по заказу такси

Исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что после старта Uber в Портленде, количество аварий, связанных с алкоголем, сократилось на 62%.

А буквально пару месяцев назад тремя американскими экономистами было проведено новое исследование. Они сопоставили данные о доступности Uber с медицинскими опросами из американских Центров по контролю заболеваний в том же городе Портленд.

Они обнаружили, что в среднем потребление алкоголя выросло на 3%, запойное пьянство увеличилось на 8%, а тяжелое пьянство (три или более случаев запоя в месяц) выросло на 9% в течение нескольких лет после того, как в городе появился Uber.

Показатели были еще выше в городах без общественного транспорта, где появление Uber привело к тому, что средний чек на крепкий алкоголь вырос на 5%, а случаи запоя стали чаще на 20%.

А если люди пьют много, то мала вероятность, что они сядут за руль пьяными. Не будем говорить о прямом влиянии онлайн-сервисов по заказу такси на здоровье. Тем не менее отметим , что есть группа людей, которые явно выигрывают от присутствия Uber, Lyft и других. И это бармены. Трудовая занятость в барах и ресторанах увеличивается в среднем на 2% всякий раз, когда Uber выходит на рынок в каком-либо городе.

Исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что после старта Uber в Портленде, количество аварий, связанных с алкоголем, сократилось на 62%.

А буквально пару месяцев назад тремя американскими экономистами было проведено новое исследование. Они сопоставили данные о доступности Uber с медицинскими опросами из американских Центров по контролю заболеваний в том же городе Портленд.

Они обнаружили, что в среднем потребление алкоголя выросло на 3%, запойное пьянство увеличилось на 8%, а тяжелое пьянство (три или более случаев запоя в месяц) выросло на 9% в течение нескольких лет после того, как в городе появился Uber.

Показатели были еще выше в городах без общественного транспорта, где появление Uber привело к тому, что средний чек на крепкий алкоголь вырос на 5%, а случаи запоя стали чаще на 20%.

А если люди пьют много, то мала вероятность, что они сядут за руль пьяными. Не будем говорить о прямом влиянии онлайн-сервисов по заказу такси на здоровье. Тем не менее отметим , что есть группа людей, которые явно выигрывают от присутствия Uber, Lyft и других. И это бармены. Трудовая занятость в барах и ресторанах увеличивается в среднем на 2% всякий раз, когда Uber выходит на рынок в каком-либо городе.

Что общего между китайскими подделками, террористами и Amazon? Журнал Marker выяснил, как устроена индустрия контрафактных товаров на примере модной термобутылки S’well.

Представьте: вы инвестируете все сбережения в дизайнерский продукт, запускаете первую партию, а потом оказываетесь на выставке в Гонконге, где неизвестная компания продает вашу разработку. Причем под тем же брендом. Да еще и с маркировкой ™.

Эта история случилась с основательницей бренда S’well. Выяснилось, что поддельные бутылки производили в том же городе, что и оригинальные – буквально на соседней фабрике.

Часто фейки штампуют на том же производстве, только в другую смену – например, ночью. А для ведения бизнеса создают компании-однодневки, которые легко ликвидировать.

Большинство подделок приезжает из материкового Китая и Гонконга. Склады пограничных служб ломятся от контрафактных товаров, причем с каждым годом их число растет.

Неудивительно, ведь подделки – это огромный бизнес, который приносит миллиарды долларов. Даже скромный оператор нелегального склада может зарабатывать до $90 тыс. в год, что уж говорить о владельцах бизнеса.

Часто контрафакт приносит больше денег, чем сбыт наркотиков. А рисков при этом меньше.

Этим уже пользуются преступные группировки и террористические организации. Например, атака на офис «Шарли Эбдо» в 2015 стала возможной в том числе благодаря продажам фальшивых кроссовок Nike из Китая.

По данным ООН, рынок подделок входит в тройку главных источников финансирования криминальной деятельности.

Как в эту историю оказался втянут Amazon и другие гиганты вроде Walmart? Компании в погоне за широким ассортиментом и низкими ценами дают “зеленый свет” подделкам. Ситуацию усугубляют алгоритмы ранжирования, которые выводят в топ более дешевые товары, а фальсификат всегда стоит дешевле. Кстати, именно ИИ зачищает подделки на сайте Amazon – и пока в основном безуспешно.

Мы уже писали о запутанной логистической сети Amazon. Компания собирает товары от 2,5 млн продавцов со всего мира – посылки циркулируют между тысячами складов и центров обработки заказов. Контролировать качество и подлинность на всех этапах Amazon не удается.

Проблема еще и в том, что реплики настолько усовершенствовались, что даже специалисты с трудом могут отличить фальшивку от оригинала. Например, производители фейковых сумок Louis Vuitton подделывают не только саму вещь, но упаковку и даже чек.

Почему рынок подделок достиг такого расцвета в 2010-е? В первую очередь, благодаря интернет-торговле, в том числе многочисленным Instagram-магазинам и сайтам дропшипперов. Фальшивые бренды не только копируют весь контент – от лого до фотографий, но и таргетируют рекламу на поклонников реальных марок, чтобы переманить их на свою сторону. И за это опять стоит поблагодарить алгоритмы. 👏🏻👏🏻👏🏻

Представьте: вы инвестируете все сбережения в дизайнерский продукт, запускаете первую партию, а потом оказываетесь на выставке в Гонконге, где неизвестная компания продает вашу разработку. Причем под тем же брендом. Да еще и с маркировкой ™.

Эта история случилась с основательницей бренда S’well. Выяснилось, что поддельные бутылки производили в том же городе, что и оригинальные – буквально на соседней фабрике.

Часто фейки штампуют на том же производстве, только в другую смену – например, ночью. А для ведения бизнеса создают компании-однодневки, которые легко ликвидировать.

Большинство подделок приезжает из материкового Китая и Гонконга. Склады пограничных служб ломятся от контрафактных товаров, причем с каждым годом их число растет.

Неудивительно, ведь подделки – это огромный бизнес, который приносит миллиарды долларов. Даже скромный оператор нелегального склада может зарабатывать до $90 тыс. в год, что уж говорить о владельцах бизнеса.

Часто контрафакт приносит больше денег, чем сбыт наркотиков. А рисков при этом меньше.

Этим уже пользуются преступные группировки и террористические организации. Например, атака на офис «Шарли Эбдо» в 2015 стала возможной в том числе благодаря продажам фальшивых кроссовок Nike из Китая.

По данным ООН, рынок подделок входит в тройку главных источников финансирования криминальной деятельности.

Как в эту историю оказался втянут Amazon и другие гиганты вроде Walmart? Компании в погоне за широким ассортиментом и низкими ценами дают “зеленый свет” подделкам. Ситуацию усугубляют алгоритмы ранжирования, которые выводят в топ более дешевые товары, а фальсификат всегда стоит дешевле. Кстати, именно ИИ зачищает подделки на сайте Amazon – и пока в основном безуспешно.

Мы уже писали о запутанной логистической сети Amazon. Компания собирает товары от 2,5 млн продавцов со всего мира – посылки циркулируют между тысячами складов и центров обработки заказов. Контролировать качество и подлинность на всех этапах Amazon не удается.

Проблема еще и в том, что реплики настолько усовершенствовались, что даже специалисты с трудом могут отличить фальшивку от оригинала. Например, производители фейковых сумок Louis Vuitton подделывают не только саму вещь, но упаковку и даже чек.

Почему рынок подделок достиг такого расцвета в 2010-е? В первую очередь, благодаря интернет-торговле, в том числе многочисленным Instagram-магазинам и сайтам дропшипперов. Фальшивые бренды не только копируют весь контент – от лого до фотографий, но и таргетируют рекламу на поклонников реальных марок, чтобы переманить их на свою сторону. И за это опять стоит поблагодарить алгоритмы. 👏🏻👏🏻👏🏻

2019 December 19

"Из эксперимента с голубями мы знаем про силу переменного позитивного подкрепления: голуби нажимали на кнопки и получали съедобные шарики, но получали их непредсказуемо, независимо от того, как они нажимали на кнопку. Непредсказуемость поощрений приводит к выбросу дофамина - ключевого нейромедиатора, который регулирует чувство желания. Соответственно возникает желание и дальше нажимать на кнопку. Многие приложения и сайты заставляют нас импульсивно проверять обновления. Когда мы публикуем заметку в фэйсбуке, то ждем лайков. Но результат предугадать сложно. Эта непредсказуемость превращает проверку социальных сетей и создание контента в очень привлекательные занятия, как игру в игровые автоматы”

Кэл Ньюпорт рассказывает, как отказаться от бесполезной траты времени на социальные сети и как сохранить фокус и осознанность в шумном мире. Сделала конспект его книги "Цифровой минимализм": https://vk.com/@digitaletiquette-digital-minimalism

И как обычно: я не храню прочитанные книги. Поэтому с удовольствием отдам в Москве книгу тому, кто хочет узнать больше про цифровой минимализм. Пишите в личку.

Upd книгу забрали

Кэл Ньюпорт рассказывает, как отказаться от бесполезной траты времени на социальные сети и как сохранить фокус и осознанность в шумном мире. Сделала конспект его книги "Цифровой минимализм": https://vk.com/@digitaletiquette-digital-minimalism

И как обычно: я не храню прочитанные книги. Поэтому с удовольствием отдам в Москве книгу тому, кто хочет узнать больше про цифровой минимализм. Пишите в личку.

Upd книгу забрали

Исследователи в surveillance studies интересуются двумя аспектами расширения чувственного аппарата государства: тем, как государство видит (круговое видеонаблюдение, скрытые камеры, спутниковые данные), и тем, как государство слышит (перехват звонков, прослушка, запись разговоров). Читая статьи, можно даже предположить, что государство не нюхает, однако такое предположение окажется ошибочным.

В 1960-х годах Штази разработали метод сбора «консервированных запахов» (Geruchskonserven). Сотрудники похищали личные вещи активистов и помещали их в герметичные сосуды, а после обучали собак находить носителя запаха. Надписи на баночках гласили следующее: «Имя: [x]. Время: [x]. Объект: подштанники рабочего». Помимо личных вещей, «консервации» подлежали обивки стульев, на которых активисты сидели во время допросов. В 2007 году, когда перед саммитом G8 в Хайлигендамме полицейские занимались сбором «образцов телесных запахов» (Körpergeruchsproben) политических активистов, выяснилось, что метод все еще используется.

В 1993 году вопросом «пронюхивания» подозреваемых занялось ЦРУ, представившее наработки в докладе «Человеческие запахи и их распознавание». Значительная часть документа посвящена эккриновым, апокриновым и сальным железам, предположительно ответственным за «индивидуальные» телесные запахи. Автор доклада представил оценку объема производимых запахов и просчитал дистанции, необходимые для их распознавания собачьим носом. Поскольку дистанции оказались относительно маленькими, в докладе впервые прозвучала идея создания «механической ищейки» — сенсорного устройства, способного автоматически распознавать человека по запаху на большом расстоянии.

Разработки 1990-х годов оказались востребованными после объявления «войны против терроризма» в 2001 году: среди руководителей полиции распространились руководства, призывающие обращать особое внимание на запах подозреваемых, число собак-ищеек возросло в десятки раз, а финансирование проектов идентификации «ароматических отпечатков» — в сотни. В 2007 году Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (aka DAPRA, о котором мы уже говорили в связи с бомбами-вонючками) взялось за развитие «Проекта по определению уникального запаха», прежде известного как «Программа определения одоротипа». Заявленная цель проекта — вычисление и идентификация людей по телесному запаху (теперь считается, что индивидуальный запах связан с устройством главного комплекса гистосовместимости). Практическое применение — контроль границ и борьба с международным терроризмом. На базе проекта DAPRA совместными усилиями США и Великобритании были разработаны RASCO — система непрямого сбора проб воздуха для проверки собаками, дающая более надежные результаты, чем анализ радужки глаза или распознавание лиц, и IBIS — система идентификации по индивидуальному запаху, также показавшая превосходные результаты.

В 2013 году в Мадридском политехническом университете разработали технологию биометрической идентификации по запаху. В опубликованном отчете утверждается, что погрешность при распознавании составляет не более 15%. Хотя заявленная точность не превосходит распространенные методы идентификации, авторы текста видят конкурентное преимущество технологии в ее «неинвазивности» (для сбора биометрических данных человеку достаточно пройти мимо сенсоров) и надежности (точная идентификация по запаху возможна независимо от болезней, диеты и использования косметических средств). Подобные сенсоры позволят государству нюхать без необходимости останавливать человека, выдвигать ему подозрения или даже приближаться с собаками.

В журнале Radical Philosophy довольно продолжительное время пролежала без нашего внимания статья Марка Неокле(о)уса The smell of power: а contribution to the critique of the sniffer dog. Неоклеус — профессор критики политической экономии в Университете Брунеля, широко известный работами по полицейской власти (см. The Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power, 2000). В статье объяснено, как вышеперечисленные «открытия» способствуют укреплению полицейской власти.

В 1960-х годах Штази разработали метод сбора «консервированных запахов» (Geruchskonserven). Сотрудники похищали личные вещи активистов и помещали их в герметичные сосуды, а после обучали собак находить носителя запаха. Надписи на баночках гласили следующее: «Имя: [x]. Время: [x]. Объект: подштанники рабочего». Помимо личных вещей, «консервации» подлежали обивки стульев, на которых активисты сидели во время допросов. В 2007 году, когда перед саммитом G8 в Хайлигендамме полицейские занимались сбором «образцов телесных запахов» (Körpergeruchsproben) политических активистов, выяснилось, что метод все еще используется.

В 1993 году вопросом «пронюхивания» подозреваемых занялось ЦРУ, представившее наработки в докладе «Человеческие запахи и их распознавание». Значительная часть документа посвящена эккриновым, апокриновым и сальным железам, предположительно ответственным за «индивидуальные» телесные запахи. Автор доклада представил оценку объема производимых запахов и просчитал дистанции, необходимые для их распознавания собачьим носом. Поскольку дистанции оказались относительно маленькими, в докладе впервые прозвучала идея создания «механической ищейки» — сенсорного устройства, способного автоматически распознавать человека по запаху на большом расстоянии.

Разработки 1990-х годов оказались востребованными после объявления «войны против терроризма» в 2001 году: среди руководителей полиции распространились руководства, призывающие обращать особое внимание на запах подозреваемых, число собак-ищеек возросло в десятки раз, а финансирование проектов идентификации «ароматических отпечатков» — в сотни. В 2007 году Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (aka DAPRA, о котором мы уже говорили в связи с бомбами-вонючками) взялось за развитие «Проекта по определению уникального запаха», прежде известного как «Программа определения одоротипа». Заявленная цель проекта — вычисление и идентификация людей по телесному запаху (теперь считается, что индивидуальный запах связан с устройством главного комплекса гистосовместимости). Практическое применение — контроль границ и борьба с международным терроризмом. На базе проекта DAPRA совместными усилиями США и Великобритании были разработаны RASCO — система непрямого сбора проб воздуха для проверки собаками, дающая более надежные результаты, чем анализ радужки глаза или распознавание лиц, и IBIS — система идентификации по индивидуальному запаху, также показавшая превосходные результаты.

В 2013 году в Мадридском политехническом университете разработали технологию биометрической идентификации по запаху. В опубликованном отчете утверждается, что погрешность при распознавании составляет не более 15%. Хотя заявленная точность не превосходит распространенные методы идентификации, авторы текста видят конкурентное преимущество технологии в ее «неинвазивности» (для сбора биометрических данных человеку достаточно пройти мимо сенсоров) и надежности (точная идентификация по запаху возможна независимо от болезней, диеты и использования косметических средств). Подобные сенсоры позволят государству нюхать без необходимости останавливать человека, выдвигать ему подозрения или даже приближаться с собаками.

В журнале Radical Philosophy довольно продолжительное время пролежала без нашего внимания статья Марка Неокле(о)уса The smell of power: а contribution to the critique of the sniffer dog. Неоклеус — профессор критики политической экономии в Университете Брунеля, широко известный работами по полицейской власти (см. The Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power, 2000). В статье объяснено, как вышеперечисленные «открытия» способствуют укреплению полицейской власти.

2019 December 23

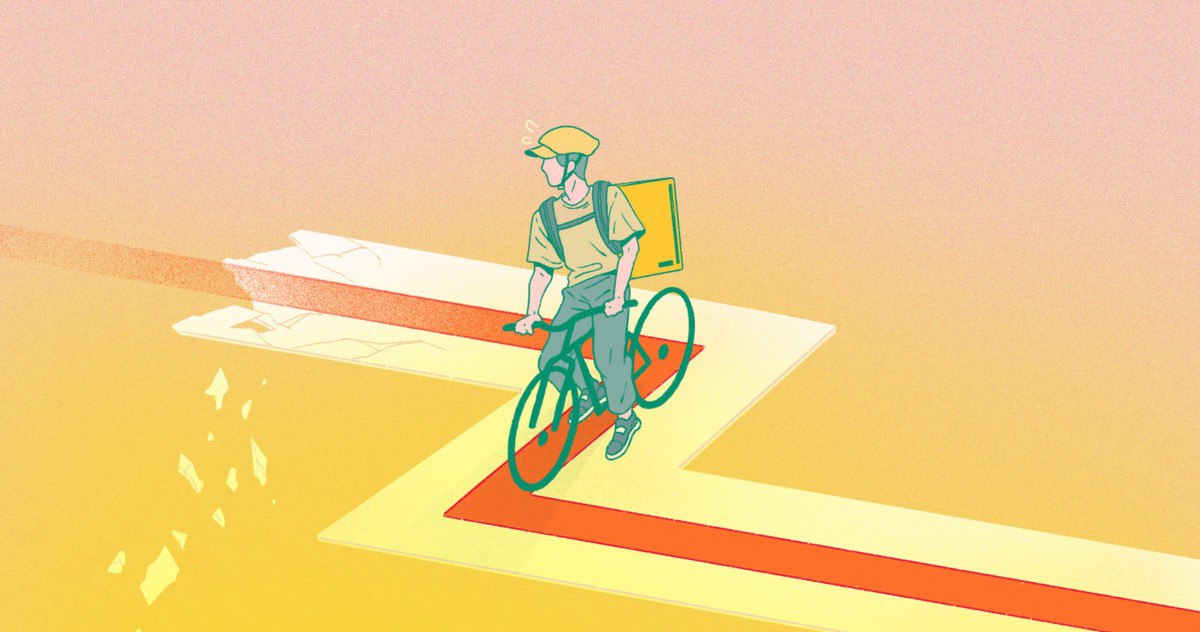

Проблемы новой экономики в странах третьего мира — в Аргентине курьеров таких служб, как Glovo и Rappi, стимулируют доставлять любые пакеты в пределах города, и как следствие — уже насчитывается с десяток случаев, когда через них пытались организовать доставку довольно подозрительно выглядящих и пахнущих пакетов. Расчет наркодельцов довольно прост — курьер получает запечатанный пакет, везет его по назначению и, даже если его по дороге задерживает полиция, обвинить отправителя будет непросто, тем более, что курьер обычно мигрант из Венесуэлы, денег не имеет и будет первым подозреваемым, да еще и пойманным с поличным.

Сейчас этими случаями занимается профсоюз курьеров, который требует от властей страны признать такие курьерские компании почтовыми сервисами, в результате чего они должны будут соблюдать установленные правила оформления отправлений. Но тут возникает проблема слабого государства в затяжном кризисе — национальный регулятор согласился с требованием, но применить его не смог. Последовало решение суда об остановке деятельности курьерских служб, но они его обжаловали и в итоге продолжили работать. Вам это ничего не напоминает?

https://onezero.medium.com/delivery-apps-are-turning-gig-workers-into-drug-mules-in-argentina-605d24860308?

Сейчас этими случаями занимается профсоюз курьеров, который требует от властей страны признать такие курьерские компании почтовыми сервисами, в результате чего они должны будут соблюдать установленные правила оформления отправлений. Но тут возникает проблема слабого государства в затяжном кризисе — национальный регулятор согласился с требованием, но применить его не смог. Последовало решение суда об остановке деятельности курьерских служб, но они его обжаловали и в итоге продолжили работать. Вам это ничего не напоминает?

https://onezero.medium.com/delivery-apps-are-turning-gig-workers-into-drug-mules-in-argentina-605d24860308?

2019 December 24

Наткнулся в твиттере на красивое исследование городской сегрегации на примере Сингапура. Город разделили на кластеры по критерию стоимости жилья — от бедных районов к дорогим. Затем проанализировали анонимизированные данные мобильной связи и посмотрели, насколько плотно общаются между собой жители разных кластеров. Ожидаемо, оказалось, что жители богатых районов в основном общаются только с подобными себе. Как, впрочем, и жители бедных районов. Жители "средних" районов менее сегрегированы и в среднем держат связь и с богатыми, и с бедными.

На странице есть красивая карта, показывающая динамику сегрегации на протяжении суток. Ночью богатые и бедные сидят дома, утром город просыпается, люди начинают ехать по делам, звонить — в среднем сегрегация снижается. В обед центр города — самая активная зона в плане перемещений и звонков (логично).

Сенсаций в этой работе нет, но есть интересные инсайты об экономической и социальной жизни города. И красивые визуализации! Хотелось бы посмотреть на такую карту Киева, сравнить свой район с другими. Хотя в принципе можно и так догадаться, как на карте будут выглядеть спальные районы и как — центральные.

На странице есть красивая карта, показывающая динамику сегрегации на протяжении суток. Ночью богатые и бедные сидят дома, утром город просыпается, люди начинают ехать по делам, звонить — в среднем сегрегация снижается. В обед центр города — самая активная зона в плане перемещений и звонков (логично).

Сенсаций в этой работе нет, но есть интересные инсайты об экономической и социальной жизни города. И красивые визуализации! Хотелось бы посмотреть на такую карту Киева, сравнить свой район с другими. Хотя в принципе можно и так догадаться, как на карте будут выглядеть спальные районы и как — центральные.