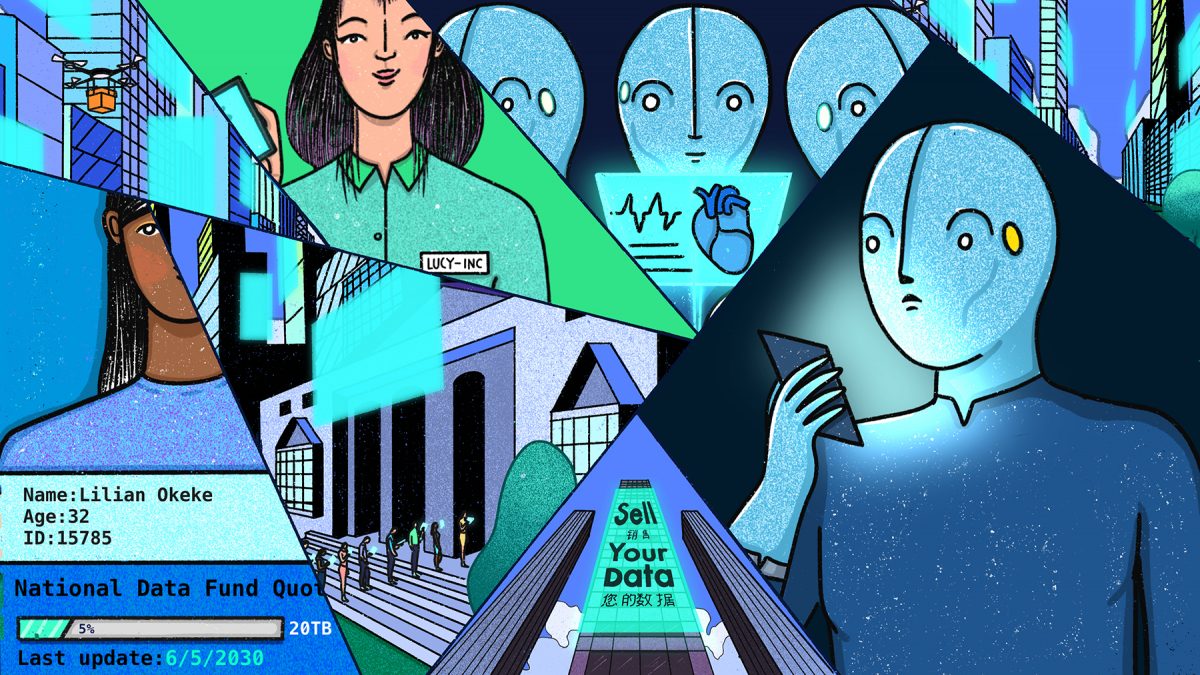

проблема в том, что они скрывают от нас абсолютно все, что могут. ну то есть, мы не знаем, что там под капотом, а если бы и знали, то не смогли бы понять, а если бы поняли, то компании потом могли бы все переделать и так до бесконечности

то есть, когда Facebook, Google, Amazon, Apple, кто угодно говорит нам, что наша лента, поисковая выдача, система рекомендаций построена на сложных алгоритмах, которые учитывают наши интересы, историю браузера, покупок, круг друзей и так далее, и поэтому вы видим в интернете то, что видим, откуда мы знаем, что это правда? а не просто видим тех, кто больше заплатил? мир вокруг нас, в который мы смотрим через экран смартфона, действительно темен и полон ужасов, или просто испуганными людьми проще управлять, а фарм компании хотят продавать больше антидепрессантов (утрирую)

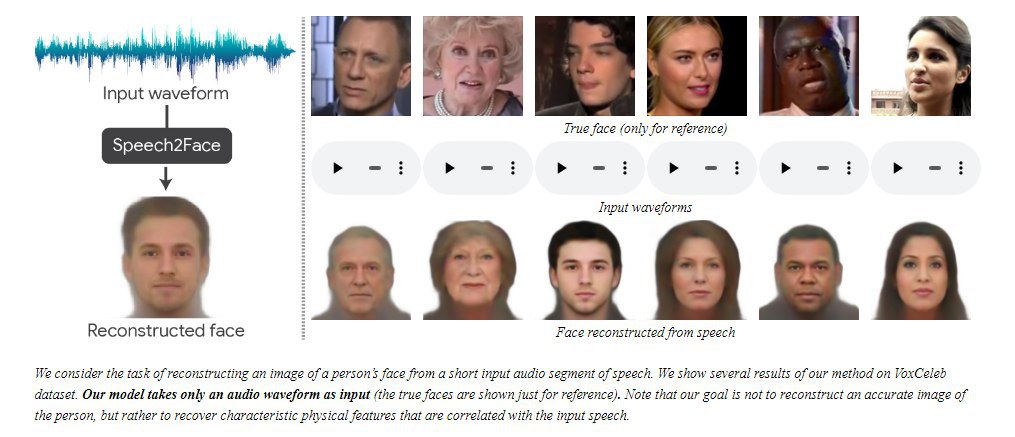

технологические компании говорят нам, что это все мы, наши действия, наши тайные желания, которые они знают даже лучше нас, потому что у них вся биг дата и аналитика. но гораздо проще не пытаться предсказать наши желания, а модифицировать наше поведение, где-то подсказать, где-то чуть подтолкнуть, а где-то загнать в тоннель, в котором есть только одно направление движения, и выбрали его не мы. не надо угадывать, чего мы хотим, надо просто сказать нам, что мы именно этого и хотели #paranoia