Size: a a a

2019 November 29

Одна из первых реконструкций прижизненного облика птеродактилей. Автор английский естествоиспытатель Эдвард Ньюман (Edward Newman), 1843 г. Прекрасно.

Важнейшее событие недели: спустя 26 лет после того, как воздушный шар в форме Саника слегка лопнул на параде, видео этого происшествия наконец добралось до интернета.

Воздушный шар тогда чуть придавил полицейского (тот попал в больницу), но SEGA of America тех времён смогла обернуть это в пиар вида "просто Саник шёл слишком быстро", будто бы с коротким рекламным интервью с улыбающимся полицейским в местной газете (см. книгу Console Wars Блейка Харриса); надеемся, что и эта статья когда-нибудь доберётся до интернета.

Никогда не сдавайтесь.

Будьте как американская SEGA середины девяностых.

https://youtu.be/H00YBqQ58hE?t=96

Воздушный шар тогда чуть придавил полицейского (тот попал в больницу), но SEGA of America тех времён смогла обернуть это в пиар вида "просто Саник шёл слишком быстро", будто бы с коротким рекламным интервью с улыбающимся полицейским в местной газете (см. книгу Console Wars Блейка Харриса); надеемся, что и эта статья когда-нибудь доберётся до интернета.

Никогда не сдавайтесь.

Будьте как американская SEGA середины девяностых.

https://youtu.be/H00YBqQ58hE?t=96

#Подборка домашнего чтения №1.

Три статьи об анонимности, Гае Фоксе и насилии

1. AEON — #Подборка домашнего чтения №1.

Три статьи об анонимности, Гае Фоксе и насилии

1. AEON — «Власть анонимного»

Вы же уже слышали, что автор умер? Настаивание на том, что автор что-то хотел сказать произведением, уже считается чуть ли не прямым оскорблением священного читательского права на собственную трактовку. Автор статьи на примере античной анонимной литературы разбирается, как имперсонификация автора становится общекультурной тенденцией.

https://aeon.co/essays/lessons-from-ancient-rome-on-the-power-of-anonymity

2. Literary Hub — «История Гая Фокса»

Образ Гая Фокса в современной (неанглийской) культуре плотно связан с графическим романом «V for Vendetta» и одноимённым фильмом, хотя личности знаменитого террориста мы обязаны и самим словом «guy». Автор статьи исследует, когда именно англоязычный мир настолько стал ассоциировать себя именно с этим персонажем, что даже принял его имя, и когда эта связь окончательно затерялась. Или всё было совсем наоборот?

https://lithub.com/remember-remember-where-the-word-guy-comes-from/

3. The New Yorker — «Природа насилия Богумила Грабала»

Честно говоря, я вообще удивлена, что не самый известный чешский писатель кого-то интересует в Америке, и что про него напишут длинную, ОЧЕНЬ длинную статью, да ещё и не на самую тривиальную тему. Для тех, кто не знает: Грабал — мэтр чешского модернизма и постмодернизма. По его произведению был снят оскароносный фильм «Поезда под пристальным наблюдением» и предтеча «Отеля Гранд Будапешт» (серьёзно, некоторые сцены как будто дословно процитированы Андерсоном) — «Я обслуживал английского короля». В статье разбирается модус насилия в некоторых произведениях Грабала.

https://www.newyorker.com/books/under-review/the-violent-insights-of-bohumil-hrabal

Три статьи об анонимности, Гае Фоксе и насилии

1. AEON — #Подборка домашнего чтения №1.

Три статьи об анонимности, Гае Фоксе и насилии

1. AEON — «Власть анонимного»

Вы же уже слышали, что автор умер? Настаивание на том, что автор что-то хотел сказать произведением, уже считается чуть ли не прямым оскорблением священного читательского права на собственную трактовку. Автор статьи на примере античной анонимной литературы разбирается, как имперсонификация автора становится общекультурной тенденцией.

https://aeon.co/essays/lessons-from-ancient-rome-on-the-power-of-anonymity

2. Literary Hub — «История Гая Фокса»

Образ Гая Фокса в современной (неанглийской) культуре плотно связан с графическим романом «V for Vendetta» и одноимённым фильмом, хотя личности знаменитого террориста мы обязаны и самим словом «guy». Автор статьи исследует, когда именно англоязычный мир настолько стал ассоциировать себя именно с этим персонажем, что даже принял его имя, и когда эта связь окончательно затерялась. Или всё было совсем наоборот?

https://lithub.com/remember-remember-where-the-word-guy-comes-from/

3. The New Yorker — «Природа насилия Богумила Грабала»

Честно говоря, я вообще удивлена, что не самый известный чешский писатель кого-то интересует в Америке, и что про него напишут длинную, ОЧЕНЬ длинную статью, да ещё и не на самую тривиальную тему. Для тех, кто не знает: Грабал — мэтр чешского модернизма и постмодернизма. По его произведению был снят оскароносный фильм «Поезда под пристальным наблюдением» и предтеча «Отеля Гранд Будапешт» (серьёзно, некоторые сцены как будто дословно процитированы Андерсоном) — «Я обслуживал английского короля». В статье разбирается модус насилия в некоторых произведениях Грабала.

https://www.newyorker.com/books/under-review/the-violent-insights-of-bohumil-hrabal

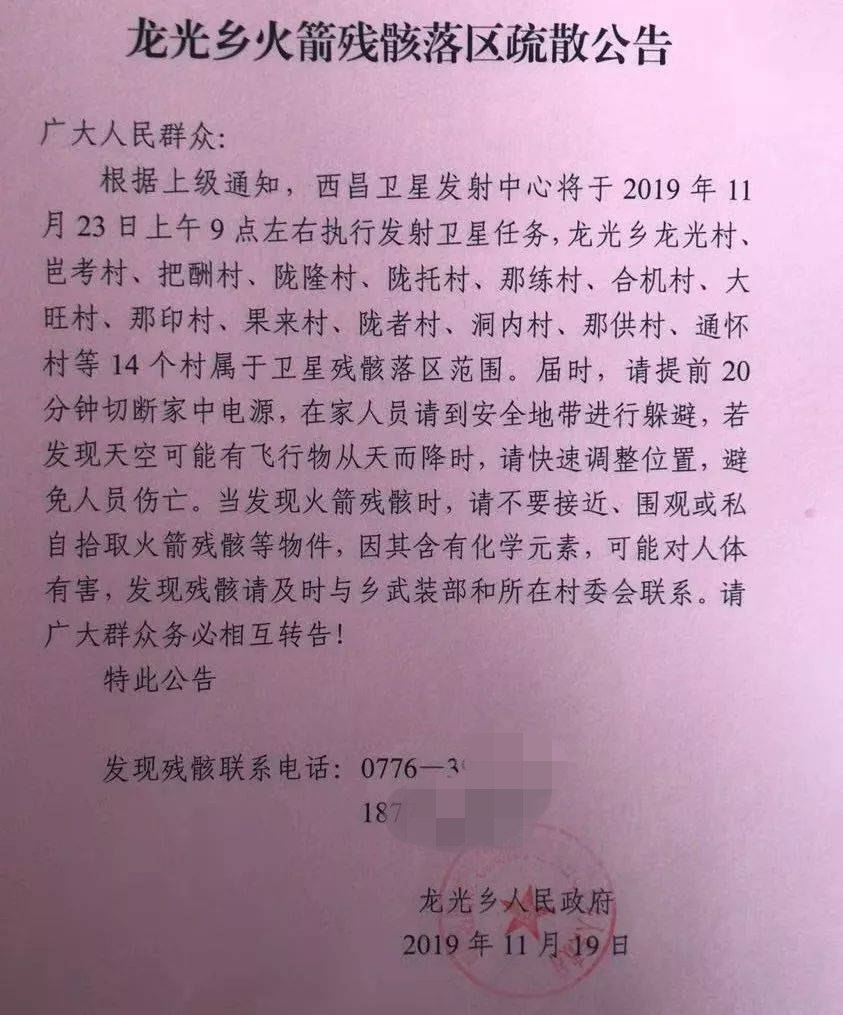

Одна из листовок, которые в Китае раздают жителям районов, где предположительно будут падать ступени ракет-носителей.

«Пожалуйста, за 20 минут до запуска отключите питание и спрячьтесь в безопасном месте. Если вы заметите падающий в вашу сторону объект, быстро смените местоположение».

«Не подходите к упавшим обломкам: находящиеся среди них химикаты могут быть вредны для вашего здоровья».

Настоящая забота о населении!

https://twitter.com/thesheetztweetz/status/1199415171975958528

«Пожалуйста, за 20 минут до запуска отключите питание и спрячьтесь в безопасном месте. Если вы заметите падающий в вашу сторону объект, быстро смените местоположение».

«Не подходите к упавшим обломкам: находящиеся среди них химикаты могут быть вредны для вашего здоровья».

Настоящая забота о населении!

https://twitter.com/thesheetztweetz/status/1199415171975958528

Нейросеть Google Translate составила единую базу смыслов человеческих слов

За последние десять лет система автоматического перевода текстов Google Translate выросла с нескольких языков до 103, а сейчас она переводит 140 млрд слов ежедневно. В сентябре сообщалось, что разработчики приняли решение полностью перевести сервис Google Translate на глубинное обучение, сделав перевод гораздо лучше. Более того, система может переводить тексты на языки, для которых никогда не видела переводов, то есть не обучалась специально для этой языковой пары.

Нейросеть теперь не только анализирует существующие варианты перевода в процессе обучения, но и выполняет интеллектуальный анализ предложений, разбивая их на «словарные сегменты». В определённой репрезентации внутри сети эти «словарные сегменты» соответствуют смыслам слов. Эта внутренняя репрезентация внутри сети и является в каком-то определении универсальным языком человечества.

За последние десять лет система автоматического перевода текстов Google Translate выросла с нескольких языков до 103, а сейчас она переводит 140 млрд слов ежедневно. В сентябре сообщалось, что разработчики приняли решение полностью перевести сервис Google Translate на глубинное обучение, сделав перевод гораздо лучше. Более того, система может переводить тексты на языки, для которых никогда не видела переводов, то есть не обучалась специально для этой языковой пары.

Нейросеть теперь не только анализирует существующие варианты перевода в процессе обучения, но и выполняет интеллектуальный анализ предложений, разбивая их на «словарные сегменты». В определённой репрезентации внутри сети эти «словарные сегменты» соответствуют смыслам слов. Эта внутренняя репрезентация внутри сети и является в каком-то определении универсальным языком человечества.

О том, как Spotify следит за психологическим состоянием пользователей и продаёт собранную информацию рекламодателям:

Музыка, которую мы слушаем, замечательно отражает наши переживания. И сегодня стриминговые сервисы получили уникальную возможность собирать данные о настроениях своих пользователей. Отбросьте все иллюзии о приватности (если они еще остались) – любая онлайн-платформа записывает наши действия. Сервисы потокового воспроизведения музыки не стали исключением.

Даже зайдя в «приватный режим» Spotify (прим. – делает всю активность невидимой для друзей), пользователь все равно передает сервису данные о прослушиваниях. И благодаря повсеместному мониторингу Spotify превращается в одного из крупнейших мировых интернет-рекламодателей. Шведский стриминг генерирует сотни плейлистов, каждому из которых присваивает своё настроение: Mood Booster, Rage Beats, Life Sucks и так далее. Нужна энергичная утренняя музыка? Без проблем! Пытаетесь справиться с утратой? Найдется что-нибудь и для вас. Собрались всю ночь учиться? К вашим услугам Study Beats и тому подобные плейлисты.

Уже четыре года Spotify с помощью агрессивного маркетинга вещает о том, что их умные плейлисты это лучший способ навигации в океане из артистов и песен. Рекламные компании Spotify давно проходят под слоганом «Музыка для любого настроения». Но при ближайшем рассмотрении решение сервиса разделить подписчиков по настроенческим группам – это часть рекламной стратегии, которая помогла ему выйти на IPO. Данные об эмоциях стали главным магнитом для крупных компаний и маркетологов всех сортов и расцветок.

Впервые Spotify объявил о возможности мониторить психодемографиечские показатели еще в 2015 г, выкупив технологию «Music Intelligence» у компании Echo Nest. По мнению сервиса классифицировать миллениалов по жанрам музыки было уже глупо – они слушали почти все. Куда эффективней оказалось следить за их настроением. В том же году все бесплатные подписчики Spotify (прим. – около 60% от 180 млн. пользователей) начали получать рекламу, таргетированную по новой технологии.

Со временем сервис стал дополнять свои данные информацией о потребительских привычках, купленной у сторонних источников, и получать на выходе отличный рекламный инструмент, которым пользуются Dunkin’ Donuts, Snickers, Gatorade, BMW и маркетинговые гиганты типа WWP creative. Более того, Spotify научился предсказывать эмоции своих пользователей, составляя так называемые «emotional journey». То есть сейчас сервис знает какое количество пользователей будет находиться в той или иной настроенческой категории в будущем.

Что в итоге? В итоге Spotify научился собирать о пользователях уникальные сведения, которые не может предоставить ни одна другая IT-компания. Из положительных сторон такого мониторинга можно выделить тенденцию сервиса «выталкивать» людей на более позитивный эмоциональный уровень. Умные алгоритмы постепенно предлагают подписчикам в плохом настроении более положительные песни и, как показывает практика, те начинают с удовольствием их слушать. А логика такого решения Spotify диктуется хотя бы тем, что в хорошем настроении у людей повышается потребительская активность. Такой вот Mood-Boosting, способный в будущем сказаться на всей музыке, культуре и политике. Но надо отдать Spotify должное - в отличие от всех социальных сетей, только угнетающих психологию человека, стриминг занят ровно обратным.

Текст издания The Baffler:

http://bit.ly/2Zsj3Gb

Музыка, которую мы слушаем, замечательно отражает наши переживания. И сегодня стриминговые сервисы получили уникальную возможность собирать данные о настроениях своих пользователей. Отбросьте все иллюзии о приватности (если они еще остались) – любая онлайн-платформа записывает наши действия. Сервисы потокового воспроизведения музыки не стали исключением.

Даже зайдя в «приватный режим» Spotify (прим. – делает всю активность невидимой для друзей), пользователь все равно передает сервису данные о прослушиваниях. И благодаря повсеместному мониторингу Spotify превращается в одного из крупнейших мировых интернет-рекламодателей. Шведский стриминг генерирует сотни плейлистов, каждому из которых присваивает своё настроение: Mood Booster, Rage Beats, Life Sucks и так далее. Нужна энергичная утренняя музыка? Без проблем! Пытаетесь справиться с утратой? Найдется что-нибудь и для вас. Собрались всю ночь учиться? К вашим услугам Study Beats и тому подобные плейлисты.

Уже четыре года Spotify с помощью агрессивного маркетинга вещает о том, что их умные плейлисты это лучший способ навигации в океане из артистов и песен. Рекламные компании Spotify давно проходят под слоганом «Музыка для любого настроения». Но при ближайшем рассмотрении решение сервиса разделить подписчиков по настроенческим группам – это часть рекламной стратегии, которая помогла ему выйти на IPO. Данные об эмоциях стали главным магнитом для крупных компаний и маркетологов всех сортов и расцветок.

Впервые Spotify объявил о возможности мониторить психодемографиечские показатели еще в 2015 г, выкупив технологию «Music Intelligence» у компании Echo Nest. По мнению сервиса классифицировать миллениалов по жанрам музыки было уже глупо – они слушали почти все. Куда эффективней оказалось следить за их настроением. В том же году все бесплатные подписчики Spotify (прим. – около 60% от 180 млн. пользователей) начали получать рекламу, таргетированную по новой технологии.

Со временем сервис стал дополнять свои данные информацией о потребительских привычках, купленной у сторонних источников, и получать на выходе отличный рекламный инструмент, которым пользуются Dunkin’ Donuts, Snickers, Gatorade, BMW и маркетинговые гиганты типа WWP creative. Более того, Spotify научился предсказывать эмоции своих пользователей, составляя так называемые «emotional journey». То есть сейчас сервис знает какое количество пользователей будет находиться в той или иной настроенческой категории в будущем.

Что в итоге? В итоге Spotify научился собирать о пользователях уникальные сведения, которые не может предоставить ни одна другая IT-компания. Из положительных сторон такого мониторинга можно выделить тенденцию сервиса «выталкивать» людей на более позитивный эмоциональный уровень. Умные алгоритмы постепенно предлагают подписчикам в плохом настроении более положительные песни и, как показывает практика, те начинают с удовольствием их слушать. А логика такого решения Spotify диктуется хотя бы тем, что в хорошем настроении у людей повышается потребительская активность. Такой вот Mood-Boosting, способный в будущем сказаться на всей музыке, культуре и политике. Но надо отдать Spotify должное - в отличие от всех социальных сетей, только угнетающих психологию человека, стриминг занят ровно обратным.

Текст издания The Baffler:

http://bit.ly/2Zsj3Gb

бггг

🤖 Robot debates humans about the dangers of artificial intelligence

An artificial intelligence has debated the dangers of AI – narrowly convincing audience members that the technology will do more good than harm.

Project Debater, a robot developed by IBM, spoke on both sides of the argument, with two human teammates for each side helping it out. Talking in a female American voice to a crowd at the University of Cambridge Union on Thursday evening, the AI gave each side’s opening statements, using arguments drawn from more than 1100 human submissions made ahead of time.

Find out more about Artificial Intelligence: At our AI Instant Expert event in London

On the proposition side, arguing that AI will bring more harm than good, Project Debater’s opening remarks were darkly ironic. “AI can cause a lot of harm,” it said. “AI will not be able to make a decision that is the morally correct one, because morality is unique to humans.”

“AI companies still have too little expertise on how to properly assess datasets and filter out bias,” it added. “AI will take human bias and will fixate it for generations.”

src: New Scientist

Project Debater argued both for and against the benefits of artificial intelligence (IBM)

🤖 Robot debates humans about the dangers of artificial intelligence

An artificial intelligence has debated the dangers of AI – narrowly convincing audience members that the technology will do more good than harm.

Project Debater, a robot developed by IBM, spoke on both sides of the argument, with two human teammates for each side helping it out. Talking in a female American voice to a crowd at the University of Cambridge Union on Thursday evening, the AI gave each side’s opening statements, using arguments drawn from more than 1100 human submissions made ahead of time.

Find out more about Artificial Intelligence: At our AI Instant Expert event in London

On the proposition side, arguing that AI will bring more harm than good, Project Debater’s opening remarks were darkly ironic. “AI can cause a lot of harm,” it said. “AI will not be able to make a decision that is the morally correct one, because morality is unique to humans.”

“AI companies still have too little expertise on how to properly assess datasets and filter out bias,” it added. “AI will take human bias and will fixate it for generations.”

src: New Scientist

Project Debater argued both for and against the benefits of artificial intelligence (IBM)

Подымается очень важный вопрос об авторстве. Ведь "Эпос о Гильгамеше" был записан в канонической форме через 1200 лет после появления первой его письменной версии и 1500 лет после жизни самого Бильгамеса. Автор, как сказали бы сейчас - постмодернист. Ему важен не столько сюжет, сколько размышления о мире на фоне приключений героя.

https://lithub.com/who-were-the-scribes-who-actually-wrote-down-the-epic-of-gilgamesh/

https://lithub.com/who-were-the-scribes-who-actually-wrote-down-the-epic-of-gilgamesh/

Честно говоря, даже не подозревал о существовании византийских шахмат. Но не я один. С момента падения Константинополя и до 1983 года затрикион (как называли эти шахматы на круглой доске сами ромеи) были благополучно забыты. Спасибо британскому историку Дэвиду Рейнольдсу, который возродил игру и стал приобщать раз за разом все более обширную аудиторию. #византия

Вот здесь подробная статья о византийских шахматах, автор - Сергей Девочкин:

https://bit.ly/33sPEO1

Вот здесь подробная статья о византийских шахматах, автор - Сергей Девочкин:

https://bit.ly/33sPEO1

В фб я классы половлю, но сюда тоже хочется поныть:

Больше, чем сравнения честных (= без волос) реконструкций древних людей с одним там депутатом, меня расстраивает и злит тезис посетителей, что люди – голые обезьяны.

Ок, мы действительно не вполне уверены, почему люди имеют в 10 раз больше потовых желез (Камберова, 2018) и короче и мягче волос (Чернова, 2014), чем другие приматы. Само собой, осаванивание Африки (Маслин, 2014) повлияло, потому что терморегуляция довольно бессердечна, и для выносливых бегунов проще начать отдавать больше тепла, чем модернизировать глубокую физиологию. Вероятно, играл свою роль и половой отбор, и в какие-то моменты эволюции менее шерстяные австралопитеки оставляли в среднем больше детей.

Но в целом, это «полысение» весьма условно – потому что штук фолликул-то столько же (правда, они немного иначе распределены по телу). Первым посчитал Шульц (1931), а после него еще несколько раз уточняли и пересчитывали, самые молодые цифры у Отберг (2004) и Йонссон (2016).

То есть, волос столько же, спина в целом правда полысее, пуха нет, как у всех человекообразных; даже толщина волоса похожа: обезьяний волос, в среднем, 140–170 мкм (Чернова, 2014), а человеческие сильнее варьируют, диаметр от 17 до 181 мкм (Лей, 1999). Ещё варьируют разновидности кератина, но они вообще у млеков легко начинают различаться (Ву, 2008).

Поделись, если и у тебя есть знакомые, кто считает людей лысыми обезьянами ((((((((

• Kamberova Yana G., Samantha M. Guhana, Alessandra DeMarchisa, Judy Jianga, Sara Sherwood Wrightb, Bruce A. Morganc, Pardis C. Sabetid,e,f,g, Clifford J. Tabina, Daniel E. Liebermanb. (2018). Comparative evidence for the independent evolution of hair and sweat glandtraits in primates doi: http://dx.doi.org/10.1101/430454.

• Chernova Olga Fedorovna (2014). Scanning electron microscopy of the hair medulla of orangutan, chimpanzee,and man. Journal of Biological Sciences DOI: 10.1134/S0012496614030065

• Maslin, M. A., Brierley, C. M., Milner, A. M., Shultz, S., Trauth, M. H., & Wilson, K. E. (2014). East African climate pulses and early human evolution. Quaternary Science Reviews, 101, 1–17. doi:10.1016/j.quascirev.2014.06.012

• Schultz A. (1931). The Density Of Hair In Primates. Human Biology, Vol. 3, No. 3 (September 1931), pp. 303-321

• Otberg Nina, Heike Richter, Hans Schaefer, Ulrike Blume-Peytavi, Wolfram Sterry, and Ju¨ rgen Lademann. (2004). Variations of Hair Follicle Size and Distribution in Different Body Sites. J Invest Dermatol 122:14 –19, 2004

• Jönsson Emma H. ,Bendas , Johanna, Weidner Kerstin, Wessberg Johan, Olausson Håkan. (2016). The relation between human hair follicle density and touch perception

• Ley, Brian (1999). Elert, Glenn (ed.). "Diameter of a human hair". The Physics Factbook. Retrieved 2018-12-08.

• Wu, D.-D., Irwin, D. M., & Zhang, Y.-P. (2008). Molecular evolution of the keratin associated protein gene family in mammals, role in the evolution of mammalian hair. BMC Evolutionary Biology, 8(1), 241. doi:10.1186/1471-2148-8-241

Больше, чем сравнения честных (= без волос) реконструкций древних людей с одним там депутатом, меня расстраивает и злит тезис посетителей, что люди – голые обезьяны.

Ок, мы действительно не вполне уверены, почему люди имеют в 10 раз больше потовых желез (Камберова, 2018) и короче и мягче волос (Чернова, 2014), чем другие приматы. Само собой, осаванивание Африки (Маслин, 2014) повлияло, потому что терморегуляция довольно бессердечна, и для выносливых бегунов проще начать отдавать больше тепла, чем модернизировать глубокую физиологию. Вероятно, играл свою роль и половой отбор, и в какие-то моменты эволюции менее шерстяные австралопитеки оставляли в среднем больше детей.

Но в целом, это «полысение» весьма условно – потому что штук фолликул-то столько же (правда, они немного иначе распределены по телу). Первым посчитал Шульц (1931), а после него еще несколько раз уточняли и пересчитывали, самые молодые цифры у Отберг (2004) и Йонссон (2016).

То есть, волос столько же, спина в целом правда полысее, пуха нет, как у всех человекообразных; даже толщина волоса похожа: обезьяний волос, в среднем, 140–170 мкм (Чернова, 2014), а человеческие сильнее варьируют, диаметр от 17 до 181 мкм (Лей, 1999). Ещё варьируют разновидности кератина, но они вообще у млеков легко начинают различаться (Ву, 2008).

Поделись, если и у тебя есть знакомые, кто считает людей лысыми обезьянами ((((((((

• Kamberova Yana G., Samantha M. Guhana, Alessandra DeMarchisa, Judy Jianga, Sara Sherwood Wrightb, Bruce A. Morganc, Pardis C. Sabetid,e,f,g, Clifford J. Tabina, Daniel E. Liebermanb. (2018). Comparative evidence for the independent evolution of hair and sweat glandtraits in primates doi: http://dx.doi.org/10.1101/430454.

• Chernova Olga Fedorovna (2014). Scanning electron microscopy of the hair medulla of orangutan, chimpanzee,and man. Journal of Biological Sciences DOI: 10.1134/S0012496614030065

• Maslin, M. A., Brierley, C. M., Milner, A. M., Shultz, S., Trauth, M. H., & Wilson, K. E. (2014). East African climate pulses and early human evolution. Quaternary Science Reviews, 101, 1–17. doi:10.1016/j.quascirev.2014.06.012

• Schultz A. (1931). The Density Of Hair In Primates. Human Biology, Vol. 3, No. 3 (September 1931), pp. 303-321

• Otberg Nina, Heike Richter, Hans Schaefer, Ulrike Blume-Peytavi, Wolfram Sterry, and Ju¨ rgen Lademann. (2004). Variations of Hair Follicle Size and Distribution in Different Body Sites. J Invest Dermatol 122:14 –19, 2004

• Jönsson Emma H. ,Bendas , Johanna, Weidner Kerstin, Wessberg Johan, Olausson Håkan. (2016). The relation between human hair follicle density and touch perception

• Ley, Brian (1999). Elert, Glenn (ed.). "Diameter of a human hair". The Physics Factbook. Retrieved 2018-12-08.

• Wu, D.-D., Irwin, D. M., & Zhang, Y.-P. (2008). Molecular evolution of the keratin associated protein gene family in mammals, role in the evolution of mammalian hair. BMC Evolutionary Biology, 8(1), 241. doi:10.1186/1471-2148-8-241

Венера (небесное тело).

Девушка верхом на фениксе в шапочке с птичьей головой.

Китай 17 в.

Девушка верхом на фениксе в шапочке с птичьей головой.

Китай 17 в.

Курс лекций Дмитрия Владимировича Бугая об аристотелевской и эллинистической философии — довольно базовый, судя по всему, для первокурсников, но все равно увлекательный, Бугай читает очень складно

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNAGF8trDL5rg1plyoFEZHwY

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNAGF8trDL5rg1plyoFEZHwY

2019 November 30

Анонимность против авторов

В статье от AEON, которая была первой в «Домашнем чтении», основная мысль звучит так: произведение, опубликованное анонимно, имеет большее влияние, чем авторская история. В материале приведена в качестве примера анонимная античная драма о жене римского тирана Нерона, и это (разумеется) — не история самой жены, а критика жестокого правителя и его политики. И тут же параллелью вводится следующая иллюстрация — более сильная и показательная — уличное граффити. Напиши своё имя под словами «Долой капитализм!», и острое общественное высказывание превратится в ничего не значащий крик одного человека из толпы.

Итак, анонимное произведение имеет 2 преимущества перед авторской историей: избавляет читателя от предубеждений по поводу личности автора («Очередная нелогичная сопливая муть от женщины? Ну уж нет») и как бы выражает мнение не одного конкретного человека, а всего общества.

Модерн, с его стремлением обобщить и категоризировать всё в этом мире, проложил опасный путь к неизбежной потере индивидуальности в эпохе постмодерна. С лёгкой руки Барта Автор умер как категория — и теперь не может существовать «неверных» трактовок текста, ведь каждый имеет право на своё мнение и видение.

Анонимность автора предполагает то, что за ним нет историко-биографического бэкграунда, и его высказывание становится общим для всех. Восприятие читателем текста меняется — кажется, будто текст анонима более актуален, чем авторский. Обладатель имени на обложке смертен, а Аноним будет жить вечно.

В статье от AEON, которая была первой в «Домашнем чтении», основная мысль звучит так: произведение, опубликованное анонимно, имеет большее влияние, чем авторская история. В материале приведена в качестве примера анонимная античная драма о жене римского тирана Нерона, и это (разумеется) — не история самой жены, а критика жестокого правителя и его политики. И тут же параллелью вводится следующая иллюстрация — более сильная и показательная — уличное граффити. Напиши своё имя под словами «Долой капитализм!», и острое общественное высказывание превратится в ничего не значащий крик одного человека из толпы.

Итак, анонимное произведение имеет 2 преимущества перед авторской историей: избавляет читателя от предубеждений по поводу личности автора («Очередная нелогичная сопливая муть от женщины? Ну уж нет») и как бы выражает мнение не одного конкретного человека, а всего общества.

Модерн, с его стремлением обобщить и категоризировать всё в этом мире, проложил опасный путь к неизбежной потере индивидуальности в эпохе постмодерна. С лёгкой руки Барта Автор умер как категория — и теперь не может существовать «неверных» трактовок текста, ведь каждый имеет право на своё мнение и видение.

Анонимность автора предполагает то, что за ним нет историко-биографического бэкграунда, и его высказывание становится общим для всех. Восприятие читателем текста меняется — кажется, будто текст анонима более актуален, чем авторский. Обладатель имени на обложке смертен, а Аноним будет жить вечно.

Третьего дня пришёл ко мне Паша Гертман с интересным набросом. Дескать, игре Жизнь, r-пентамино и глайдеру (планеру) то ли уже стукнуло 50 лет, то ли вот-вот исполнится. И как бы нам этот момент не прозевать. Разные источники дают противоречивую информацию, объявляя годом появления игры Жизнь, r-пентамино и глайдера то ли 1969, то ли 1970, в разных комбинациях, а авторство (точнее первооткрывательство) глайдера приписывается то Конвею, то Ричарду Гаю.

По кускам у меня собралась такая картина: Конвей сформулировал правила игры Жизнь в первой половине 1969 года в Кембридже, и первое время итерировал разные начальные паттерны вручную (на бумаге и на доске), но это оказалось делом сложным и занудным. Поэтому он договорился с кембриджским компьютерным центром, и ему на помощь пришли Стив Борн (автор первого юникс шелла, Bourne shell aka sh) и Майк Гай, которые как раз в тот момент работали там над языком ALGOL 68C. Они написали программу под PDP-7, облегчающую расчёт поколений Жизни, и стали вместе наблюдать за развитием разных комбинаций. На тот момент особенно их занимало r-пентамино, демонстрирующее хаотическую динамику в первые 1000+ поколений. Ближе к концу лета к экспериментам присоединился отец Майка, математик Ричард Гай, и именно он, согласно воспоминаниям Конвея, "в самом конце осени" 1969 года случайно заметил, что на 69 поколении развития r-пентамино в хаосе образуется комбинация, которая устойчиво двигается по полю с периодом 4 и скоростью c/4.

Почти год спустя, в октябре 1970 в журнале Scientific American вышла популяризаторская статья Мартина Гарднера об игре Жизнь, принесшая игре огромную популярность. Однако в ней не были указаны явные даты ("this month we consider Conway's latest brainchild"), а глайдер был назван "one of the most remarkable of Conway's discoveries". С тех пор в большинстве источников годом открытия игры Жизнь, r-пентамино и глайдера называется 1970, а открывателем глайдера часто объявляется сам Конвей.

В общем, разобравшись, мы с Пашей решили, что "Late in the fall of 1969" это прямо сегодня, и объявляем сегодняшний день Днём Глайдера (к тому же, юбилейным, пятидесятым!). И не верьте никому, когда через год все научпоп журналы будут справлять пятидесятилетие игры Жизнь, знайте, оно уже прошло ;)

А если вы заскучали, посмотрите мои старые трёхмерные визуализации поколений игры Жизнь, почитайте про глайдер на апериодичной мозаике Пенроуза или поиграйте со свёрткой поколений одномерных автоматов Вольфрама в кривые Пеано.

По кускам у меня собралась такая картина: Конвей сформулировал правила игры Жизнь в первой половине 1969 года в Кембридже, и первое время итерировал разные начальные паттерны вручную (на бумаге и на доске), но это оказалось делом сложным и занудным. Поэтому он договорился с кембриджским компьютерным центром, и ему на помощь пришли Стив Борн (автор первого юникс шелла, Bourne shell aka sh) и Майк Гай, которые как раз в тот момент работали там над языком ALGOL 68C. Они написали программу под PDP-7, облегчающую расчёт поколений Жизни, и стали вместе наблюдать за развитием разных комбинаций. На тот момент особенно их занимало r-пентамино, демонстрирующее хаотическую динамику в первые 1000+ поколений. Ближе к концу лета к экспериментам присоединился отец Майка, математик Ричард Гай, и именно он, согласно воспоминаниям Конвея, "в самом конце осени" 1969 года случайно заметил, что на 69 поколении развития r-пентамино в хаосе образуется комбинация, которая устойчиво двигается по полю с периодом 4 и скоростью c/4.

Почти год спустя, в октябре 1970 в журнале Scientific American вышла популяризаторская статья Мартина Гарднера об игре Жизнь, принесшая игре огромную популярность. Однако в ней не были указаны явные даты ("this month we consider Conway's latest brainchild"), а глайдер был назван "one of the most remarkable of Conway's discoveries". С тех пор в большинстве источников годом открытия игры Жизнь, r-пентамино и глайдера называется 1970, а открывателем глайдера часто объявляется сам Конвей.

В общем, разобравшись, мы с Пашей решили, что "Late in the fall of 1969" это прямо сегодня, и объявляем сегодняшний день Днём Глайдера (к тому же, юбилейным, пятидесятым!). И не верьте никому, когда через год все научпоп журналы будут справлять пятидесятилетие игры Жизнь, знайте, оно уже прошло ;)

А если вы заскучали, посмотрите мои старые трёхмерные визуализации поколений игры Жизнь, почитайте про глайдер на апериодичной мозаике Пенроуза или поиграйте со свёрткой поколений одномерных автоматов Вольфрама в кривые Пеано.

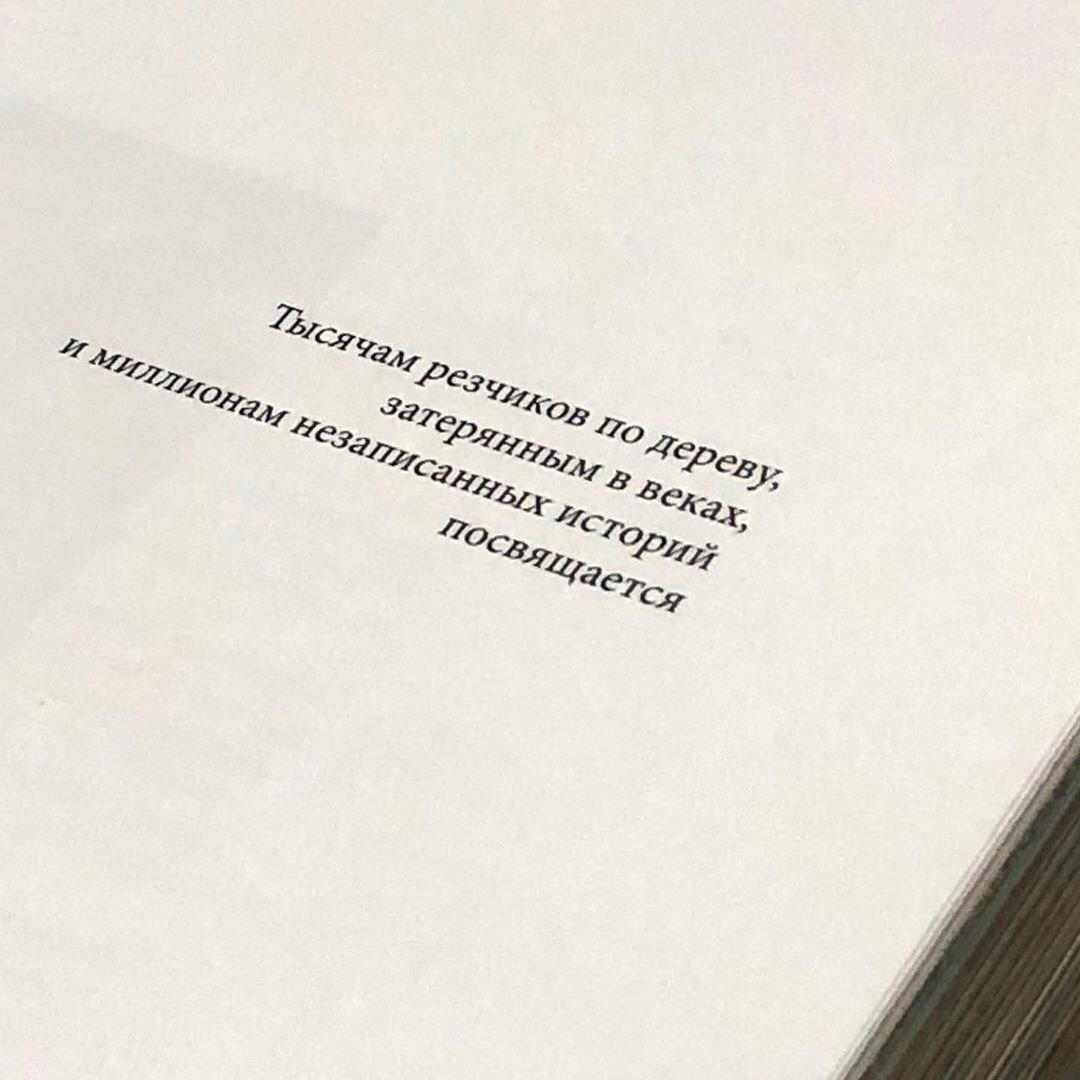

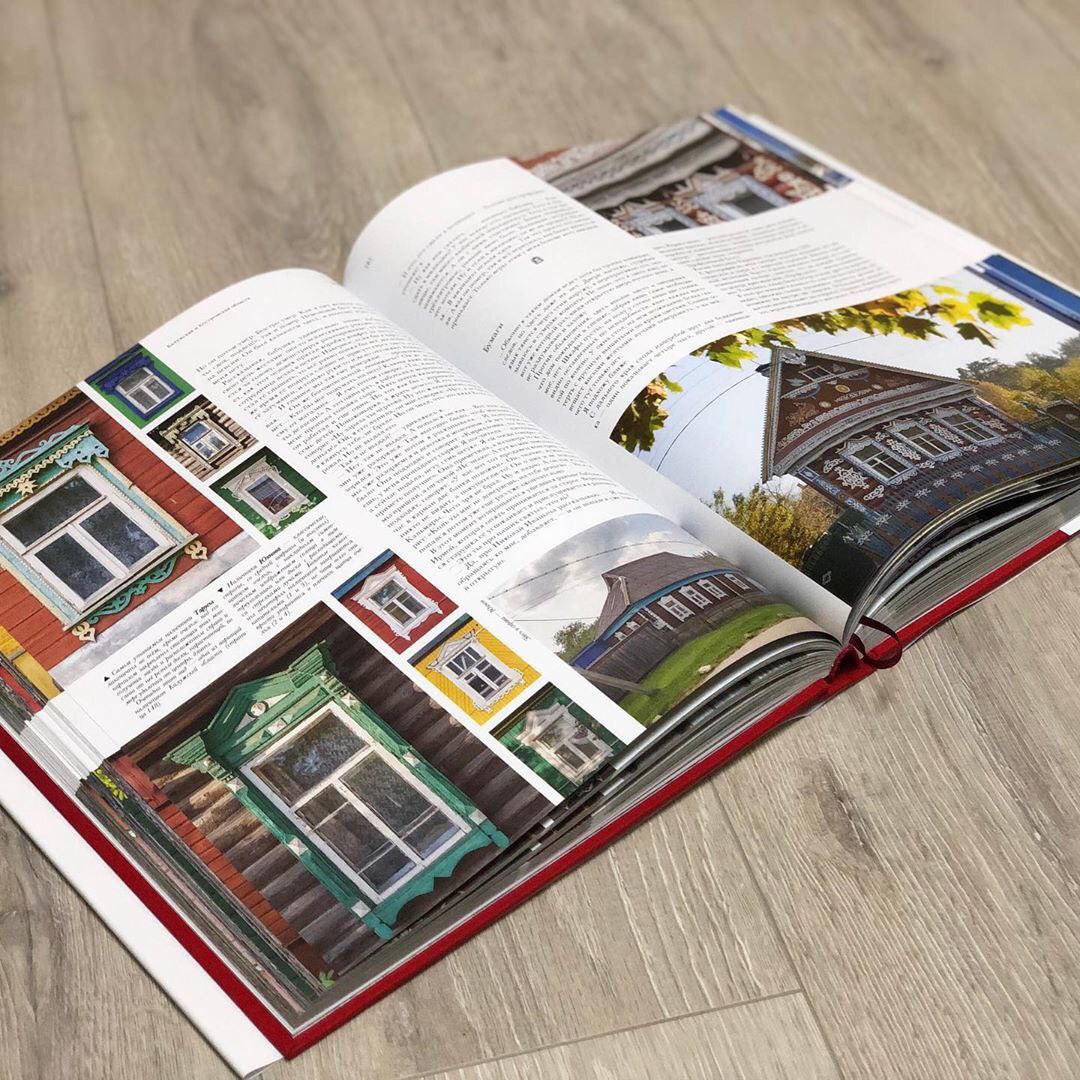

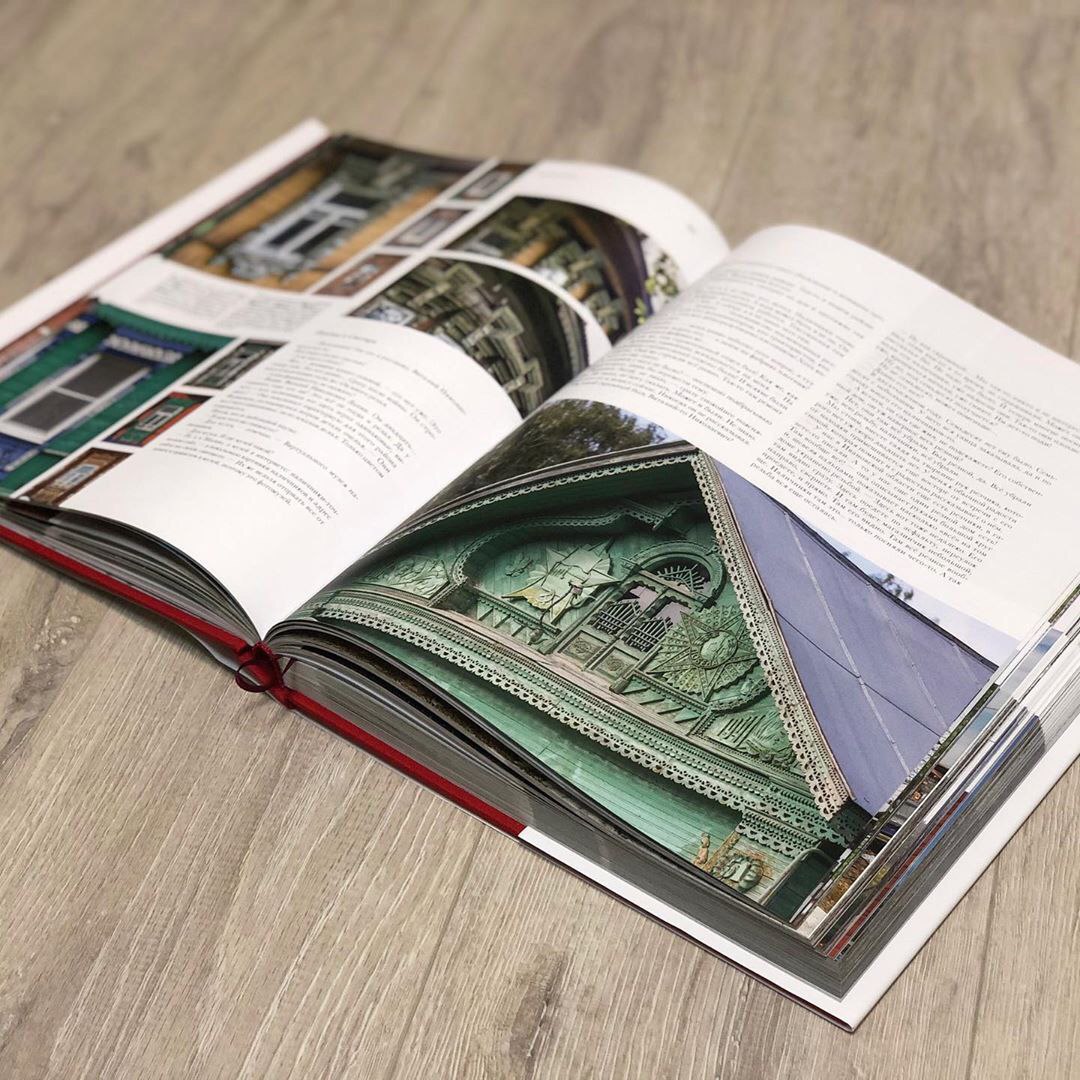

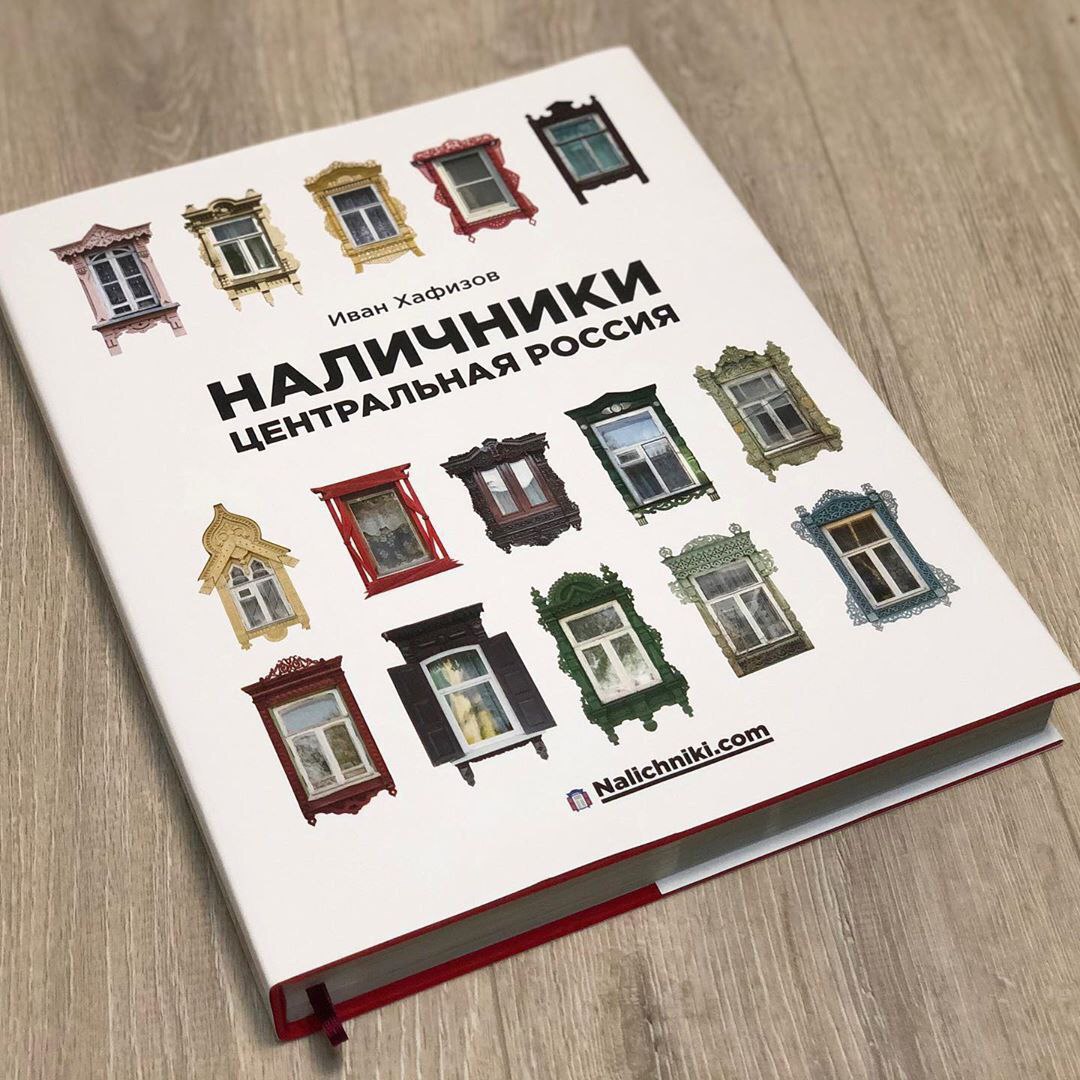

Иван Хафизов сделал книгу о замечательной традиции, подобной которой нет нигде в мире. О русских резных наличниках.

Эти детали сохраняют нашу индивидуальность, как и в общем деревянное зодчество. Я уважаю людей, которые с трепетом относятся к нашей истории и, главное, популяризируют её до глобальных масштабов, что теперь наличники и не назовёшь мелочью.

И да, во-первых, это красиво!

Проект: instagram.com/nalichniki

Эти детали сохраняют нашу индивидуальность, как и в общем деревянное зодчество. Я уважаю людей, которые с трепетом относятся к нашей истории и, главное, популяризируют её до глобальных масштабов, что теперь наличники и не назовёшь мелочью.

И да, во-первых, это красиво!

Проект: instagram.com/nalichniki