Size: a a a

2021 May 07

2021 May 08

Ютьюб дня по версии Свидетелей.

Режиссёр-мультипликатор Катя Алдашина-Филиппова (работает на "Союзмультфильм") выпустила сегодня короткий ролик на стихи Осипа Мандельшама.

"Квартира тиха, как бумага —

Пустая, без всяких затей, —

И слышно, как булькает влага

По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,

Лягушкой застыл телефон,

Видавшие виды манатки

На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

И я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки

И вузовской песни бойчей,

Присевших на школьной скамейке

Учить щебетать палачей".

Читает Михаил Ефремов.

https://www.youtube.com/watch?v=I3OhzTuxpz8

Режиссёр-мультипликатор Катя Алдашина-Филиппова (работает на "Союзмультфильм") выпустила сегодня короткий ролик на стихи Осипа Мандельшама.

"Квартира тиха, как бумага —

Пустая, без всяких затей, —

И слышно, как булькает влага

По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,

Лягушкой застыл телефон,

Видавшие виды манатки

На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

И я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки

И вузовской песни бойчей,

Присевших на школьной скамейке

Учить щебетать палачей".

Читает Михаил Ефремов.

https://www.youtube.com/watch?v=I3OhzTuxpz8

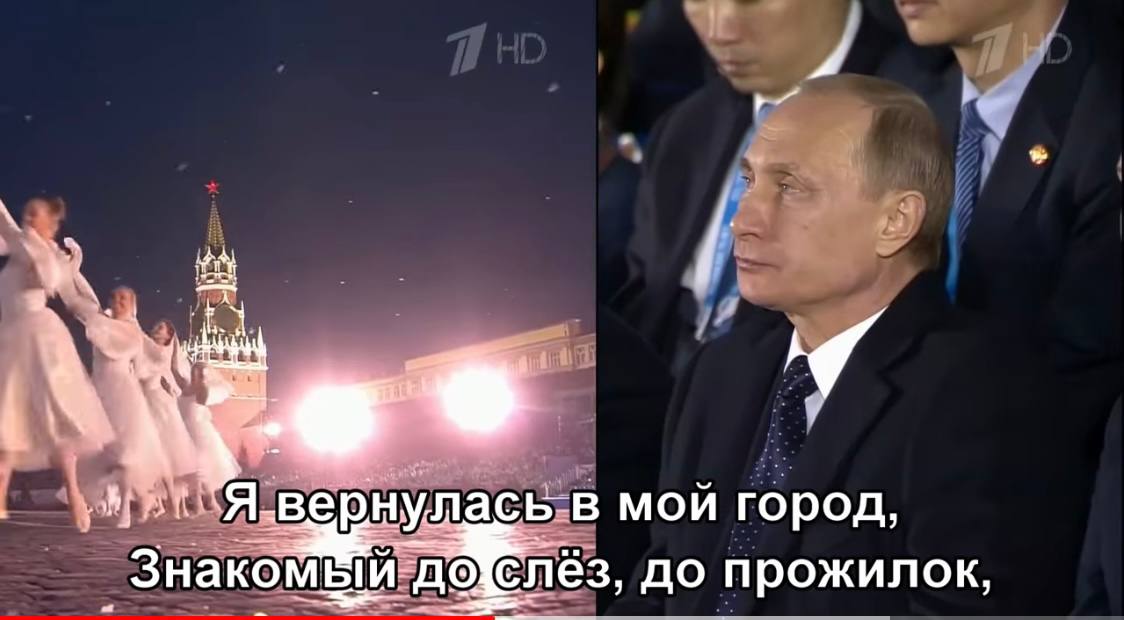

И прямо крутая история: услышал в анонсе концерта к 9 мая и подумал, что показалось, но нет, Герзмава давно поет.

У Мандельштама (убитого до войны) было стихотворение про Петербург, что там всех расстреляли, и сам лирический герой тоже ждет ареста. В конце семидесятых, чуть изменив текст, это стихотворение спела Пугачева. А теперь, видимо, какой-то молодой редактор, подбирая песни про войну, подумал - вау, у Пугачевой есть песня про блокаду, Путину должно понравиться https://youtu.be/Ii1eOvSAlAo

У Мандельштама (убитого до войны) было стихотворение про Петербург, что там всех расстреляли, и сам лирический герой тоже ждет ареста. В конце семидесятых, чуть изменив текст, это стихотворение спела Пугачева. А теперь, видимо, какой-то молодой редактор, подбирая песни про войну, подумал - вау, у Пугачевой есть песня про блокаду, Путину должно понравиться https://youtu.be/Ii1eOvSAlAo

Гениальный зеленый список стран вчера объявили. А я еще смеялась над внезапной Танзанией в российском списке прошлым летом...)

Например, из Великобритании летом предлагают пропутешествовать на Фолкленды или остров Св. Елены.

Последний раз британцы массово путешествовали на Фолкленды в 1982 году, когда Тэтчер отправила туда пару авианосцев.

А на о. Св. Елены - в составе конвоя Наполеона, в котором было 3 тысячи британских солдат.

Например, из Великобритании летом предлагают пропутешествовать на Фолкленды или остров Св. Елены.

Последний раз британцы массово путешествовали на Фолкленды в 1982 году, когда Тэтчер отправила туда пару авианосцев.

А на о. Св. Елены - в составе конвоя Наполеона, в котором было 3 тысячи британских солдат.

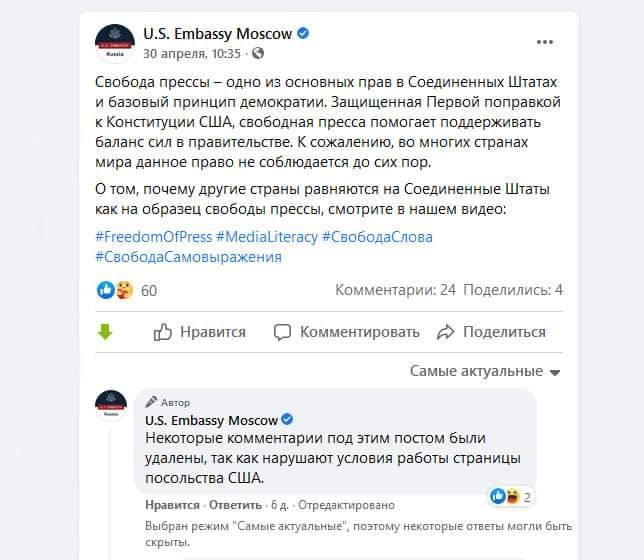

Знак «Добейте выживших».

Немного о свободе:

Раньше не видел, но это какая-то больная хуйня. Зенитка от Симачёва, типа того.

Рассказ о том, как 25-летний Юра Шевчук участвовал в песенном конкурсе "Комсомольской правды" в 1982 году.

— В этом конкурсе принимал участие Юра Шевчук, Катя Семенова. Вот Катя у нас сейчас уже стала [известной], а Юра Шевчук — его вырезали. Он пел прекрасную песню Эшпая "Что знает о любви любовь". И когда я спросил: "А почему же вы вырезали этого человека?" Мне сказал представитель: "Так у нас не поют". Я говорю: "Ну так мы же искали, чтобы пели не так как все". Он говорит: "Я понимаю. Но так у нас не поют".

https://www.youtube.com/watch?v=w9MtY3vckGs&t=1462s (таймкод 24:23)

Сегодня некоторые ностальгируют по Советскому Союзу. Говорят, что там было вкусное мороженое. Быть может и было.

Но еще в Советском Союзе были чиновники, которые запрещали людям петь. Они говорили: "Так у нас не поют".

И все.

А исполнение Шевчука сохранилось — послушайте, как запрещено было петь на советской эстраде.

https://www.youtube.com/watch?v=WJKisJ38SOg

За наводку спасибо @gorbyrock

— В этом конкурсе принимал участие Юра Шевчук, Катя Семенова. Вот Катя у нас сейчас уже стала [известной], а Юра Шевчук — его вырезали. Он пел прекрасную песню Эшпая "Что знает о любви любовь". И когда я спросил: "А почему же вы вырезали этого человека?" Мне сказал представитель: "Так у нас не поют". Я говорю: "Ну так мы же искали, чтобы пели не так как все". Он говорит: "Я понимаю. Но так у нас не поют".

https://www.youtube.com/watch?v=w9MtY3vckGs&t=1462s (таймкод 24:23)

Сегодня некоторые ностальгируют по Советскому Союзу. Говорят, что там было вкусное мороженое. Быть может и было.

Но еще в Советском Союзе были чиновники, которые запрещали людям петь. Они говорили: "Так у нас не поют".

И все.

А исполнение Шевчука сохранилось — послушайте, как запрещено было петь на советской эстраде.

https://www.youtube.com/watch?v=WJKisJ38SOg

За наводку спасибо @gorbyrock

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев, умерший в возрасте 100 лет, посвятил себя служению стране и сделал для нее исключительно много, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Он прожил героическую жизнь. Егор Кузьмич — человек, который до конца был предан высоким идеалам социализма, справедливости, дружбы. Человек, который себя посвятил служению трудовому народу. Он сделал для страны исключительно много. Прежде всего, очень активно и энергично работал в Сибири", — сказал он.

"Он прожил героическую жизнь. Егор Кузьмич — человек, который до конца был предан высоким идеалам социализма, справедливости, дружбы. Человек, который себя посвятил служению трудовому народу. Он сделал для страны исключительно много. Прежде всего, очень активно и энергично работал в Сибири", — сказал он.

настала пора двигаться дальше.............................

2021 May 09

Наш генеральный директор радио «КП» Роман Карманов нашел в Абхазии буквально могилу Тараса Кострова, главного редактора «Комсомольской правды» 1925 года, насколько я знаю, он там даже прополол растения вокруг могилы… Человек поехал отдыхать в Гагры и умер там неизвестно от чего - от чахотки. Но Роман молодец - конечно, это круто - найти могилу главного редактора. Но Роман называет его первым главным редактором, а это несправедливо, потому что первым главным редактором «Комсомолки» был Александр Слепков, соратник Бухарина, который работал полгода, потом перешел на какую-то научную работу, а потом, понятно, загремел в Коммунарочку…

https://radiokp.ru/podcast/voyna-i-mir-s-olegom-kashinym-i-mariey-baronovoy/410972

https://radiokp.ru/podcast/voyna-i-mir-s-olegom-kashinym-i-mariey-baronovoy/410972

Так вот к чему была та статья в Зебелле:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9554513/Russian-supermarket-chain-Svetofor-claims-cheaper-rivals-opening-UK.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9554513/Russian-supermarket-chain-Svetofor-claims-cheaper-rivals-opening-UK.html

И с профессором вон какой ужас

Часто удивляются, почему при коммунистах на 9 мая не было парадов. И даже ставят это современной России в пример.

И в самом деле 9 мая в позднем СССР было скорее днем скорби о погибших, когда Советский Союз представал очень мирной страной из песни Хотят ли русские войны.

Центральным ритуалом того 9 мая была Минута Молчания.

А весь парадный милитаризм был перенесен на 7 ноября.

И это было очень логично. 7 ноября был день победы большевиков над Россией, день экспорта Мировой Революции на весь мир. И конечно коммунисты хотели показывать оружие именно в этот день.

А 9 мая и тогда уже понималось как день русских подвига и скорби, как день победы в национальной оборонительной войне. И отмечать его парадами значило наводить на не те мысли.

Один раз попробовали в 1965, на пике влияния шелепинской группы. Тогда и гонения на Церковь прекратили, и Берегите святыню нашу провозгласили, и Могилу неизвестного солдата соорудили. Это так и подавалось как парад предупреждение для НАТО.

https://youtu.be/yJFYAhM-aUk

И сразу полезли не те смыслы. Еще живой Гагарин, еще живой и бодрый Покрышкин. И даже Последний Герой Шипки Константин Хруцкий в папахе с православным крестом (сейчас считается самозванцем, но шок эффект от этого кадра после хрущевских гонений был огромный).

Больше таких безобразиев решили не повторять. Концепция Дня Победы 1965 возродилась только 40 лет спустя при Путине.

Военным праздником 9 мая стал тогда, когда Россия начала рассматриваться как национальное государство с историей и интересами, а не как крепость воинствующего коммунизма.

И в самом деле 9 мая в позднем СССР было скорее днем скорби о погибших, когда Советский Союз представал очень мирной страной из песни Хотят ли русские войны.

Центральным ритуалом того 9 мая была Минута Молчания.

А весь парадный милитаризм был перенесен на 7 ноября.

И это было очень логично. 7 ноября был день победы большевиков над Россией, день экспорта Мировой Революции на весь мир. И конечно коммунисты хотели показывать оружие именно в этот день.

А 9 мая и тогда уже понималось как день русских подвига и скорби, как день победы в национальной оборонительной войне. И отмечать его парадами значило наводить на не те мысли.

Один раз попробовали в 1965, на пике влияния шелепинской группы. Тогда и гонения на Церковь прекратили, и Берегите святыню нашу провозгласили, и Могилу неизвестного солдата соорудили. Это так и подавалось как парад предупреждение для НАТО.

https://youtu.be/yJFYAhM-aUk

И сразу полезли не те смыслы. Еще живой Гагарин, еще живой и бодрый Покрышкин. И даже Последний Герой Шипки Константин Хруцкий в папахе с православным крестом (сейчас считается самозванцем, но шок эффект от этого кадра после хрущевских гонений был огромный).

Больше таких безобразиев решили не повторять. Концепция Дня Победы 1965 возродилась только 40 лет спустя при Путине.

Военным праздником 9 мая стал тогда, когда Россия начала рассматриваться как национальное государство с историей и интересами, а не как крепость воинствующего коммунизма.

(Для хорватского журнала писал шесть лет назад):

Сегодня мало кто понимает реальное беспрецедентное историческое значение Второй мировой войны для России. Семьдесят лет советской истории — жесточайшая террористическая диктатура партии большевиков и ее репрессивного аппарата. Советский режим был бесчеловечен и лжив. Люди, лишенные не только большей части гражданских прав, но часто и элементарных бытовых удобств, каждый день слышали по радио и от своих вождей, что живут в самом счастливом и справедливом обществе. Двоемыслие, несоответствие между реальностью и словами, на протяжении десятилетий было обязательным свойством советского общества, изолированного от всего остального мира.

И только война, только четыре года из семидесяти — удивительное исключение из всех правил советской истории, программный сбой. Да, война была трагедией и катастрофой, но при этом она же была настоящим светлым пятном даже для тех, кто никогда бы не решился сказать об этом вслух.

На четыре года прервалось и рабство, и двоемыслие. Вчера ты — бесправный колхозник или строитель, за порцию баланды сооружающий очередную «стройку коммунизма». Сегодня ты — солдат, честно сражающийся с самым настоящим мировым злом. Вчера партия за тебя решала, что такое добро, и что такое зло, а сегодня ты воюешь на стороне Англии и Америки. Вчера тебе назначали во враги твоих знакомых, родственников и соседей, за которым по ночам приезжала машина из тайной полиции и увозила их в Гулаг, сегодня твой враг — не придуманный, а самый настоящий чужеземный захватчик, несущий на твою землю смерть и разрушения. Вчера ты был винтиком в огромном бесчеловечном механизме, а сегодня ты — личность, от выбора которой в каждую минуту зависит и собственная судьба, и судьба страны, и даже человечества.

Четыре года войны на советском фронте парадоксальным образом стали четырьмя годами максимальной для советского режима правды, свободы и справедливости. Война унесла миллионы жизней, но она же стала единственным светлым пятном для десятков миллионов людей в их беспросветном существовании. И в послевоенные годы советская картина мира была полна лжи и недомолвок, палачи считались героями, честные люди врагами, и только воспоминание о войне, когда врагами были враги, а честные люди — честными людьми, было самым человечным и потому самым важным историческим эпизодом. Отношение к войне как к особому периоду истории — это важнейший элемент национальной самоидентификации всех бывших советских людей. Крушение коммунизма в 1991 году, обрушившее все советские ценности, никак не повлияло на ценность этой войны, более того — поскольку постсоветской России вообще не удалось создать свою национальную мифологию, то только мифология войны осталась единственной общепризнанной и бесспорной всероссийской духовной ценностью.

Сегодня мало кто понимает реальное беспрецедентное историческое значение Второй мировой войны для России. Семьдесят лет советской истории — жесточайшая террористическая диктатура партии большевиков и ее репрессивного аппарата. Советский режим был бесчеловечен и лжив. Люди, лишенные не только большей части гражданских прав, но часто и элементарных бытовых удобств, каждый день слышали по радио и от своих вождей, что живут в самом счастливом и справедливом обществе. Двоемыслие, несоответствие между реальностью и словами, на протяжении десятилетий было обязательным свойством советского общества, изолированного от всего остального мира.

И только война, только четыре года из семидесяти — удивительное исключение из всех правил советской истории, программный сбой. Да, война была трагедией и катастрофой, но при этом она же была настоящим светлым пятном даже для тех, кто никогда бы не решился сказать об этом вслух.

На четыре года прервалось и рабство, и двоемыслие. Вчера ты — бесправный колхозник или строитель, за порцию баланды сооружающий очередную «стройку коммунизма». Сегодня ты — солдат, честно сражающийся с самым настоящим мировым злом. Вчера партия за тебя решала, что такое добро, и что такое зло, а сегодня ты воюешь на стороне Англии и Америки. Вчера тебе назначали во враги твоих знакомых, родственников и соседей, за которым по ночам приезжала машина из тайной полиции и увозила их в Гулаг, сегодня твой враг — не придуманный, а самый настоящий чужеземный захватчик, несущий на твою землю смерть и разрушения. Вчера ты был винтиком в огромном бесчеловечном механизме, а сегодня ты — личность, от выбора которой в каждую минуту зависит и собственная судьба, и судьба страны, и даже человечества.

Четыре года войны на советском фронте парадоксальным образом стали четырьмя годами максимальной для советского режима правды, свободы и справедливости. Война унесла миллионы жизней, но она же стала единственным светлым пятном для десятков миллионов людей в их беспросветном существовании. И в послевоенные годы советская картина мира была полна лжи и недомолвок, палачи считались героями, честные люди врагами, и только воспоминание о войне, когда врагами были враги, а честные люди — честными людьми, было самым человечным и потому самым важным историческим эпизодом. Отношение к войне как к особому периоду истории — это важнейший элемент национальной самоидентификации всех бывших советских людей. Крушение коммунизма в 1991 году, обрушившее все советские ценности, никак не повлияло на ценность этой войны, более того — поскольку постсоветской России вообще не удалось создать свою национальную мифологию, то только мифология войны осталась единственной общепризнанной и бесспорной всероссийской духовной ценностью.

(И три года назад):

Когда-то было модно фантазировать о временах, когда «выедет к армии маршал, не видевший этой войны» – многие боялись, что со смертью последнего ветерана память о войне померкнет и растворится в каких-нибудь других, менее значительных воспоминаниях. По мере того, как 9 мая превращалось в профессиональный праздник ветеранов, эти опасения делались все более обоснованными. Можно даже предположить, что если бы не усилия власти по формированию военного культа, 9 мая уже сейчас воспринималось бы примерно так же, как воспринимается 7 ноября – спорный праздник, доставшийся в наследство от прошлого, имеющий, конечно, своих преданных поклонников, но в целом никого и никак не трогающий. Но с той же уверенностью можно предположить, что, если бы в наше время каким-нибудь чудом из семидесятых перенесся обычный человек поколения «Белорусского вокзала», читатель «лейтенантской прозы», поклонник военных песен Высоцкого, то есть носитель той культуры, в которой существовал прежний канон восприятия войны 1941–45 годов, то такой человек или не понял бы, что все нынешние песни-пляски в гимнастерках как-то связаны с той войной, или ужаснулся бы тому, во что оказалась превращена память, казавшаяся вечной.

Конструирование этого нового военного мифа и нового военного культа, разумеется, было авантюрой. Более того, эта авантюра была безнравственной по отношению к прошлому, к исторической памяти, к обществу; миллионы погибших и общенациональная травма, пережитая всего лишь несколько десятилетий назад, все-таки не очень годятся для идеологического эксперимента, какие бы цели он ни преследовал. И те первые эпизоды, в которых можно было разглядеть будущее торжество глянцево-пропагандистской версии войны – первая георгиевская ленточка, повязанная на собачий поводок или на бутылку водки, первая детская пилотка или гимнастерка, первый стикер «Можем повторить» – все это заслуживало возмущений, критики и споров. Но актуальность любого спора конечна, и если спор проигран, это тоже становится историческим фактом – уже настоящим, а не фейковым.

Само слово «победобесие» было, может быть, уместно в конце нулевых или начале десятых, когда культ только складывался, теперь же употреблять его всерьез – примерно то же самое, что и говорить «кровавый режим», то есть можно, наверное, но не поймут. Даже жалобы на школьное «письмо папе» кажутся вымученными – такие вещи могли возмущать всерьез лет пятнадцать назад, а сейчас-то чего – с этим уже выросло целое поколение, для которого путинский культ Победы по факту стал самым бесспорным и незыблемым. Чтобы оспаривать его, теперь нужно спорить не с чиновниками из РВИО, а с этим поколением, доказывая ему, что и на «Бессмертный полк» оно ходило зря, и «Спасибо деду за победу» говорило неискренне, и впустую плакало, сочиняя в четвертом классе «письмо отцу на фронт». То есть да, ничего невозможного в этом нет – оспорить можно все, и убедить людей можно в чем угодно, просто стоит понимать, что по мере того как сконструированный в нулевые новый культ врастал в общественное сознание, борьба с этим культом стала равноценна борьбе с обществом. Культ придумывали циники, но, как всегда бывает, в какой-то момент он сделался достоянием честных масс, неотъемлемой и важной частью их жизни. Поп-артисты в гимнастерках, кино типа «Мы из будущего», всякие вот эти детские ритуалы вроде пресловутых школьных писем – да, это неимоверная пошлость, но кто имеет право избавить общество от этой пошлости? Заменить «Мы из будущего» на «Прокляты и убиты» можно только насилием, и это будет огромная коллективная травма для всех, кто в последние пятнадцать лет носил георгиевские ленточки, а потом ходил на «Бессмертный полк», и выбор тут – или терпеть пошлость «победобесия», или бороться с нею, уговаривая общество травмировать себя непонятно во имя чего.

Когда-то было модно фантазировать о временах, когда «выедет к армии маршал, не видевший этой войны» – многие боялись, что со смертью последнего ветерана память о войне померкнет и растворится в каких-нибудь других, менее значительных воспоминаниях. По мере того, как 9 мая превращалось в профессиональный праздник ветеранов, эти опасения делались все более обоснованными. Можно даже предположить, что если бы не усилия власти по формированию военного культа, 9 мая уже сейчас воспринималось бы примерно так же, как воспринимается 7 ноября – спорный праздник, доставшийся в наследство от прошлого, имеющий, конечно, своих преданных поклонников, но в целом никого и никак не трогающий. Но с той же уверенностью можно предположить, что, если бы в наше время каким-нибудь чудом из семидесятых перенесся обычный человек поколения «Белорусского вокзала», читатель «лейтенантской прозы», поклонник военных песен Высоцкого, то есть носитель той культуры, в которой существовал прежний канон восприятия войны 1941–45 годов, то такой человек или не понял бы, что все нынешние песни-пляски в гимнастерках как-то связаны с той войной, или ужаснулся бы тому, во что оказалась превращена память, казавшаяся вечной.

Конструирование этого нового военного мифа и нового военного культа, разумеется, было авантюрой. Более того, эта авантюра была безнравственной по отношению к прошлому, к исторической памяти, к обществу; миллионы погибших и общенациональная травма, пережитая всего лишь несколько десятилетий назад, все-таки не очень годятся для идеологического эксперимента, какие бы цели он ни преследовал. И те первые эпизоды, в которых можно было разглядеть будущее торжество глянцево-пропагандистской версии войны – первая георгиевская ленточка, повязанная на собачий поводок или на бутылку водки, первая детская пилотка или гимнастерка, первый стикер «Можем повторить» – все это заслуживало возмущений, критики и споров. Но актуальность любого спора конечна, и если спор проигран, это тоже становится историческим фактом – уже настоящим, а не фейковым.

Само слово «победобесие» было, может быть, уместно в конце нулевых или начале десятых, когда культ только складывался, теперь же употреблять его всерьез – примерно то же самое, что и говорить «кровавый режим», то есть можно, наверное, но не поймут. Даже жалобы на школьное «письмо папе» кажутся вымученными – такие вещи могли возмущать всерьез лет пятнадцать назад, а сейчас-то чего – с этим уже выросло целое поколение, для которого путинский культ Победы по факту стал самым бесспорным и незыблемым. Чтобы оспаривать его, теперь нужно спорить не с чиновниками из РВИО, а с этим поколением, доказывая ему, что и на «Бессмертный полк» оно ходило зря, и «Спасибо деду за победу» говорило неискренне, и впустую плакало, сочиняя в четвертом классе «письмо отцу на фронт». То есть да, ничего невозможного в этом нет – оспорить можно все, и убедить людей можно в чем угодно, просто стоит понимать, что по мере того как сконструированный в нулевые новый культ врастал в общественное сознание, борьба с этим культом стала равноценна борьбе с обществом. Культ придумывали циники, но, как всегда бывает, в какой-то момент он сделался достоянием честных масс, неотъемлемой и важной частью их жизни. Поп-артисты в гимнастерках, кино типа «Мы из будущего», всякие вот эти детские ритуалы вроде пресловутых школьных писем – да, это неимоверная пошлость, но кто имеет право избавить общество от этой пошлости? Заменить «Мы из будущего» на «Прокляты и убиты» можно только насилием, и это будет огромная коллективная травма для всех, кто в последние пятнадцать лет носил георгиевские ленточки, а потом ходил на «Бессмертный полк», и выбор тут – или терпеть пошлость «победобесия», или бороться с нею, уговаривая общество травмировать себя непонятно во имя чего.

Глава омского минздрава Мураховский, бывший главврач больницы, куда с отравлением попал Навальный, пропал на охоте. Ищут вторые сутки. Уехал на квадроцикле в болота и сгинул. Если не найдут живым, то даже будь это совпадение, мало кто поверит в такое стечение обстоятельств. До этого умерли два врача этой больницы — учитывая ковид и высокую смертность среди врачей, тоже вполне может быть совпадением, но идеально ложится в нарратив «убирают свидетелей», так что эта версия у публики будет очень популярна.

https://t.me/itsmymedia/3125

https://t.me/itsmymedia/3125