Size: a a a

2018 May 27

2018 May 28

А проекту "Такие дела" - 3 года, ура! За эти 3 года Митя Алешковский и его команда сделали лучший информационный проект о благотворительности в России, который продолжает помогать тысячам людей.

"Такие дела" помогают другим, а мы можем помочь "Таким делам". Сделать это можно вот здесь:

https://takiedela.ru/support-us/

"Такие дела" помогают другим, а мы можем помочь "Таким делам". Сделать это можно вот здесь:

https://takiedela.ru/support-us/

2018 June 01

Этим летом начнутся съемки сериала по роману «Зулейха открывает глаза», в главной роли — Чулпан Хаматова.

https://knife.media/yahina-interview/

https://knife.media/yahina-interview/

2018 June 05

Если все на самом деле и нашу реальность не поглотила постправда, то в Москве начали увольнять из-за Олдоса Хаксли. Новость звучит, как название плохого эпизода «Чёрного зеркала». Книги, слава Форду, пока не сжигают, а их распространителей ещё не сажают.

В московской школе якобы уволили педагога, которая привела учеников на спектакль по Хаксли.

«Мне известен ужасающий факт, в котором я хочу разобраться. Учительница привела класс на спектакль к нам, в театр «Модерн», по произведению Хаксли «О дивный новый мир». Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идёт разговор про свободную любовь. И за это, получается, «растление» директор школы уволил этого педагога. Видимо, начали жаловаться недальновидные родители, не разобравшись в сути дела. У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причём, у нас написано 16+, и мы говорим об этом, исходя из того, что мы осуждаем», — прокомментировал ситуацию худрук театра «Модерн» Грымов.

Не удивлюсь, если узнаю, что некоторые активные граждане могли усмотреть в произведении пропаганду суицида или даже рекламу АУЕ.

Отличный момент, чтобы учредить премию имени Хаксли и раздавать ее за вклад в борьбу со всемирной глупостью. Грымов — первый номинант, если доведёт дело до конца, не побоявшись судьбы Серебренникова, например. Опять же — если все это действительно произошло не в мозгу фантаста, подсевшего на вечерние шоу федеральных каналов.

В московской школе якобы уволили педагога, которая привела учеников на спектакль по Хаксли.

«Мне известен ужасающий факт, в котором я хочу разобраться. Учительница привела класс на спектакль к нам, в театр «Модерн», по произведению Хаксли «О дивный новый мир». Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идёт разговор про свободную любовь. И за это, получается, «растление» директор школы уволил этого педагога. Видимо, начали жаловаться недальновидные родители, не разобравшись в сути дела. У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причём, у нас написано 16+, и мы говорим об этом, исходя из того, что мы осуждаем», — прокомментировал ситуацию худрук театра «Модерн» Грымов.

Не удивлюсь, если узнаю, что некоторые активные граждане могли усмотреть в произведении пропаганду суицида или даже рекламу АУЕ.

Отличный момент, чтобы учредить премию имени Хаксли и раздавать ее за вклад в борьбу со всемирной глупостью. Грымов — первый номинант, если доведёт дело до конца, не побоявшись судьбы Серебренникова, например. Опять же — если все это действительно произошло не в мозгу фантаста, подсевшего на вечерние шоу федеральных каналов.

2018 June 07

Почитала рецензии разных «критиков» на Монеточку и поняла, какая же пропасть лежит между теми, кому сейчас 20 и 30. Пытаются привязать певицу к контексту «эпохи Путина», найти там филологические отсылки (зачем?). На мой взгляд, тут важнее интонация и ее уникальный метод перерабатывать почти любой материал. Монеточка это не только певица-мем с миди-клавиатурой, но и голос поколения Вконтакте, использующая в творчестве понятный аудитории способ восприятия. На ум приходит Слава КПСС с «Детской танцевальной музыкой» (не случайно их внимание друг к другу, они чувствуют взаимное родство). Для меня одной из самых важных у неё песен является «Я Лиза», настоящий гимн хикки и эскапизма в целом. Монеточка поёт:

Зато клёвые у меня

Сохранённые картинки

Зачем мне реальные друзья?

Зачем мне парни и вечеринки

Когда здесь в интернете есть

Мои прикольные друзяшки

В реальном мире я не оч

А тут я лапочка и няшка.

Всё творчество певицы так или иначе пропитано инфантилизмом, но и над ним она иронизирует. Ироническая дистанция выдержана везде, даже в названии альбома «Раскраски для взрослых». Такие раскраски были популярны пару лет назад, название у них, если вдуматься, совершенно идиотское: почему что-то раскрашивать — это типичное занятие для детей? В названии альбома угадывается ключ к ее творчеству. Если дети раскрашивают зайчиков и цветы, то взрослым певица предлагает раскрасить 90-е, ночной ларёк, завод и «запорожец».

Монеточка подчёркнуто аполитична (потому что серьёзность это скучно), но не боится перерабатывать и тяжёлый политический материал в нечто трогательное и невинное. Не боится спеть «Мамочка, я не зигую». Трек «Украинский вопрос» с подчёркнуто детским припевом высвечивает всю комичность бытовых разборок на почве политики. А вот как она поёт о «политических активистах»:

Мой парень — самый клёвый анархо-коммунист.

Он хочет, чтобы венгры жили свободно.

Мы ходим с ним на митинги в защиту белых крыс,

А простые пацаны — это не модно!

Монеточка знает, что митинги это «праздник непослушания», но с серьёзным лицом. Самый важный трек для понимания ее политической позиции — это «НТВ», где певица миксует фантастические заголовки из новостных лент с противоречивыми тезисами госпропаганды. При этом по мелодике и темпу песня напоминает бодрый евангелистский поп, и его хочется слушать и слушать. Под него, кстати, можно было бы открывать заседания Госдумы.

Монеточка — патриотка, но не такая, как вы ожидаете. Она патриотка виртуальной России, чьим гимном является корявый клюквенный текст из компьютерной игры Red alert (написанный, кстати, поляком). Он отлично представляет Россию, которая существует в сознании «других», смотрящих на неё снаружи. И этот взгляд кажется Монеточке, находящейся глубоко «внутри» России, интересным и достойным внимания. Как говорили гестаповцы и сотрудники Билайна: каждому — своё. Для меня Монеточка, например, гораздо важнее, чем какая-нибудь Луна. Если бы у Луны было чувство юмора, она не была бы Луной. Луна это просто чуть обновлённая певица Линда. А Монеточка это Псой Короленко для винишек.

Думаю, известность Лизу не испортит как и Славу, подружившегося с Киркоровым. Как бы ее сейчас не нахваливали «светские львицы», мы-то знаем: они очень скоро отправят ее на ту же полку, где пылятся мумии Петра Налича и Алины Орловой. И это хорошо. Главное, чтобы сама певица выбрала правильный путь и не повторила пример Гай Германики, которая из киношного бунтаря превратилась в ведущую на православном канале.

https://www.youtube.com/watch?v=ccS1_Yt9vU0

Зато клёвые у меня

Сохранённые картинки

Зачем мне реальные друзья?

Зачем мне парни и вечеринки

Когда здесь в интернете есть

Мои прикольные друзяшки

В реальном мире я не оч

А тут я лапочка и няшка.

Всё творчество певицы так или иначе пропитано инфантилизмом, но и над ним она иронизирует. Ироническая дистанция выдержана везде, даже в названии альбома «Раскраски для взрослых». Такие раскраски были популярны пару лет назад, название у них, если вдуматься, совершенно идиотское: почему что-то раскрашивать — это типичное занятие для детей? В названии альбома угадывается ключ к ее творчеству. Если дети раскрашивают зайчиков и цветы, то взрослым певица предлагает раскрасить 90-е, ночной ларёк, завод и «запорожец».

Монеточка подчёркнуто аполитична (потому что серьёзность это скучно), но не боится перерабатывать и тяжёлый политический материал в нечто трогательное и невинное. Не боится спеть «Мамочка, я не зигую». Трек «Украинский вопрос» с подчёркнуто детским припевом высвечивает всю комичность бытовых разборок на почве политики. А вот как она поёт о «политических активистах»:

Мой парень — самый клёвый анархо-коммунист.

Он хочет, чтобы венгры жили свободно.

Мы ходим с ним на митинги в защиту белых крыс,

А простые пацаны — это не модно!

Монеточка знает, что митинги это «праздник непослушания», но с серьёзным лицом. Самый важный трек для понимания ее политической позиции — это «НТВ», где певица миксует фантастические заголовки из новостных лент с противоречивыми тезисами госпропаганды. При этом по мелодике и темпу песня напоминает бодрый евангелистский поп, и его хочется слушать и слушать. Под него, кстати, можно было бы открывать заседания Госдумы.

Монеточка — патриотка, но не такая, как вы ожидаете. Она патриотка виртуальной России, чьим гимном является корявый клюквенный текст из компьютерной игры Red alert (написанный, кстати, поляком). Он отлично представляет Россию, которая существует в сознании «других», смотрящих на неё снаружи. И этот взгляд кажется Монеточке, находящейся глубоко «внутри» России, интересным и достойным внимания. Как говорили гестаповцы и сотрудники Билайна: каждому — своё. Для меня Монеточка, например, гораздо важнее, чем какая-нибудь Луна. Если бы у Луны было чувство юмора, она не была бы Луной. Луна это просто чуть обновлённая певица Линда. А Монеточка это Псой Короленко для винишек.

Думаю, известность Лизу не испортит как и Славу, подружившегося с Киркоровым. Как бы ее сейчас не нахваливали «светские львицы», мы-то знаем: они очень скоро отправят ее на ту же полку, где пылятся мумии Петра Налича и Алины Орловой. И это хорошо. Главное, чтобы сама певица выбрала правильный путь и не повторила пример Гай Германики, которая из киношного бунтаря превратилась в ведущую на православном канале.

https://www.youtube.com/watch?v=ccS1_Yt9vU0

2018 June 09

Дуглас Смит. «Бывшие люди. Последние дни русской аристократии»

В аннотации написано, что это первая в мире книга, посвящённая исследованию судеб российских дворян после революции. Не уверена, что это так, но ничего подобного мне действительно не попадалось. Об истории элиты царских времён в советскую эпоху говорить и уж тем более писать было не желательно. А чего-то современного до этого момента не встречалось (если вы читали что-то стоящее по теме — присылайте).

Зато теперь благодаря британскому историку и слависту Дугласу Смиту у широкой аудитории появилась возможность узнать подробности того, как уничтожалась российская аристократия.

Ирония судьбы — нашу историю собирают по кусочкам и берегут те, кто особого не имеет к ней отношения. На фоне этого, пользуясь случаем, горько посетую, что, например, в Санкт-Петербурге ни одному из Набоковых не стоит памятника (маленькую плиту в филологическом дворике я не беру в расчет). Зато есть в Монтрё. Дом-музей Владимира Зворыкина в Муроме разорен, обоссан и закрыт для посетителей с 2011 года. А коллекция достопримечательностей Российской империи С.М.Прокудина-Горского — одна из первых в мире коллекций цветных фотографий, хранится в Библиотеке Конгресса США. Разве что один негатив снимка, сделанного в Златоусте, находится у нас, в музее Нижнего Тагила. Да и то благодаря президенту США Рейгану, который в 1987 году подарил его Советскому Союзу.

Но вернёмся к произведению. На примере семейных историй двух знаменитых аристократических фамилий, Шереметьевых и Голицыных, автор рассказывает о том, как люди, некогда по полдня одевающиеся к обеду и заботившиеся о красоте ногтей буквально в одночасье вынуждены были научиться делать галоши из подручных материалов и собирать шишки с одуванчиками, чтобы не помереть с голоду. Как за мешок муки продавали алмазную диадемку, которую надевали на приемы в зимнем дворце, а Левитана и Поленова отдавали за несколько мешков картошки. Как обдирали с деревьев кору и как затыкали персидскими коврами и соболями окна от вьюги в товарных вагонах, где приходилось скрываться.

И если уж и говорить о торжестве социального равенства, то да, это удалось-отчаянные поиски еды уровняли аристократов с остальной Россией.

После революции в одночасье рухнула вся социальная инфраструктура. Бывшие дворянки были или насильно «социализированы» для нужд солдат Красной армии или добровольно продавались на улицах за еду. Книги из библиотек пускали на самокрутки, усадьбы сжигали, а картины именитых авторов резали или калякали.

События, описанные в этой книге, лежат за пределами разумного. И до сих пор актуальной темой остается выяснение причин, приведших к этой катастрофе.Среди которых не последнюю роль занимает неосведомленность правящей элиты относительно жизни народа. О чем говорить, когда, например, в семье Шереметьевых причиной революции полагали международный сионизм, происки дьявола или кару господню. А вовсе не тот факт, что за пределами красивых усадеб в нищите мучались люди.

Безусловно, нужно помнить, что ничего, кроме дерьма и крови, революция с собой не приносит. А приносит только новый передел, новую братву у кормушки.

И куда в такой ситуации «простому крестьянину» податься, когда и «белые», и «красные» в общем-то мало чем друг от друга отличаются — решительно непонятно.

Дочитав книгу, не специально задумалась о том, что будет если вдруг снова замаячит перед русским народом лихое искушение? Что если представится шанс пошуршать на яхте Сечина и полетать в собачьем самолете Шувалова? Сработают ли уроки истории?

С течением времени сглаживается эта острота трагедии, и искушению «повторить все как встарь» противостоять сложнее. Нет уверенности, что каждый сможет примерить на себя ту или иную революционную роль и ужаснуться ей в должной мере.

В аннотации написано, что это первая в мире книга, посвящённая исследованию судеб российских дворян после революции. Не уверена, что это так, но ничего подобного мне действительно не попадалось. Об истории элиты царских времён в советскую эпоху говорить и уж тем более писать было не желательно. А чего-то современного до этого момента не встречалось (если вы читали что-то стоящее по теме — присылайте).

Зато теперь благодаря британскому историку и слависту Дугласу Смиту у широкой аудитории появилась возможность узнать подробности того, как уничтожалась российская аристократия.

Ирония судьбы — нашу историю собирают по кусочкам и берегут те, кто особого не имеет к ней отношения. На фоне этого, пользуясь случаем, горько посетую, что, например, в Санкт-Петербурге ни одному из Набоковых не стоит памятника (маленькую плиту в филологическом дворике я не беру в расчет). Зато есть в Монтрё. Дом-музей Владимира Зворыкина в Муроме разорен, обоссан и закрыт для посетителей с 2011 года. А коллекция достопримечательностей Российской империи С.М.Прокудина-Горского — одна из первых в мире коллекций цветных фотографий, хранится в Библиотеке Конгресса США. Разве что один негатив снимка, сделанного в Златоусте, находится у нас, в музее Нижнего Тагила. Да и то благодаря президенту США Рейгану, который в 1987 году подарил его Советскому Союзу.

Но вернёмся к произведению. На примере семейных историй двух знаменитых аристократических фамилий, Шереметьевых и Голицыных, автор рассказывает о том, как люди, некогда по полдня одевающиеся к обеду и заботившиеся о красоте ногтей буквально в одночасье вынуждены были научиться делать галоши из подручных материалов и собирать шишки с одуванчиками, чтобы не помереть с голоду. Как за мешок муки продавали алмазную диадемку, которую надевали на приемы в зимнем дворце, а Левитана и Поленова отдавали за несколько мешков картошки. Как обдирали с деревьев кору и как затыкали персидскими коврами и соболями окна от вьюги в товарных вагонах, где приходилось скрываться.

И если уж и говорить о торжестве социального равенства, то да, это удалось-отчаянные поиски еды уровняли аристократов с остальной Россией.

После революции в одночасье рухнула вся социальная инфраструктура. Бывшие дворянки были или насильно «социализированы» для нужд солдат Красной армии или добровольно продавались на улицах за еду. Книги из библиотек пускали на самокрутки, усадьбы сжигали, а картины именитых авторов резали или калякали.

События, описанные в этой книге, лежат за пределами разумного. И до сих пор актуальной темой остается выяснение причин, приведших к этой катастрофе.Среди которых не последнюю роль занимает неосведомленность правящей элиты относительно жизни народа. О чем говорить, когда, например, в семье Шереметьевых причиной революции полагали международный сионизм, происки дьявола или кару господню. А вовсе не тот факт, что за пределами красивых усадеб в нищите мучались люди.

Безусловно, нужно помнить, что ничего, кроме дерьма и крови, революция с собой не приносит. А приносит только новый передел, новую братву у кормушки.

И куда в такой ситуации «простому крестьянину» податься, когда и «белые», и «красные» в общем-то мало чем друг от друга отличаются — решительно непонятно.

Дочитав книгу, не специально задумалась о том, что будет если вдруг снова замаячит перед русским народом лихое искушение? Что если представится шанс пошуршать на яхте Сечина и полетать в собачьем самолете Шувалова? Сработают ли уроки истории?

С течением времени сглаживается эта острота трагедии, и искушению «повторить все как встарь» противостоять сложнее. Нет уверенности, что каждый сможет примерить на себя ту или иную революционную роль и ужаснуться ей в должной мере.

2018 June 13

Карин Юханнисон «История меланхолии»

Милая книжка про скуку и печаль. Шведская исследовательница разбирается, что могли означать скатившаяся по щеке слеза или нервное подрагивание крыльев носа в разные исторические периоды.

Автор пытается проследить место меланхолии и ее роль в культуре. В книге собраны интересные факты из жизни страдающих от психических проблем знаменитых людей — гипомания Дизеля, диеты Витгенштейна и Кафки, болезненные поллюции Макса Вебера. На примере историй из жизни, фильмов, литературных произведений и медицинских справок Карин Юханнисон отыскивает меланхолию в разные временные периоды. Однако этот недуг то и дело ускользает от исследователя, прячась под разными названиями и прикрываясь актуальными тому времени симптомами.

Ангедония, аномия, страх, фуга, паника, гиперчувствительность, фланерство, эмоциональное выгорание, усталость, скука и, наконец, депрессия — у меланхолии нет единой формы. В разное время она по-разному называлась и проявлялась. Например, в 17 веке люди, страдавшие от душевного мрака, считали, что превращаются в волка. Некоторым меланхоликам казалось, что они сделаны из масла или воска, поэтому боялись растаять. А в античный период меланхолию считали интеллектуальным величием.

Важную роль в истории этого чувства играло гендерное неравенство — мужчина-меланхолик считался элитой, а женщина в депрессии — неудачницей. И до тех пор пока меланхолия была модным трендом, женщин в ряды страдающих не принимали.

То или иное чувство становилось маркером классовой и гендерной принадлежности. Долгое время сплин, бессонница и даже сновидения считались привилегией аристократии.

Автор провела подробное расследование как менялся язык печали начиная с XVIII века, но, как мне кажется, споткнулась на настоящем. Современную депрессию она вскользь объяснила чрезмерным ускорением развития общества потребления. Возможно тактично сглаживает углы, чтобы не подвергать резкой критике нынешнее трепетное отношение к модным неврозам.

Современная элита не отстает от предшественников — как тут не вспомнить панк-короля Игги Попа, решившего, что он — стакан апельсинового сока? Никому в голову не пришло критиковать музыканта — истоки необычной ситуации свели к утонченности и гениальности рок-звезды, что лишь пробудило нездоровый интерес к его расстройству.

В наши дни в моду входят такие психические нарушения, как биполярное расстройство, СДВГ или дислексия, которую распиарили голливудские звезды.

Каждому времени свой недуг. И часто мы чувствуем то, что нас учат чувствовать. Но, что важно, в этой книге меланхолию рассматривают не как диагноз, а как явление культуры. Так что ипохондрикам любящим примерять каждую заразу на себя, нечего бояться. Здесь только про палитру чувств, а не про болезнь.

Милая книжка про скуку и печаль. Шведская исследовательница разбирается, что могли означать скатившаяся по щеке слеза или нервное подрагивание крыльев носа в разные исторические периоды.

Автор пытается проследить место меланхолии и ее роль в культуре. В книге собраны интересные факты из жизни страдающих от психических проблем знаменитых людей — гипомания Дизеля, диеты Витгенштейна и Кафки, болезненные поллюции Макса Вебера. На примере историй из жизни, фильмов, литературных произведений и медицинских справок Карин Юханнисон отыскивает меланхолию в разные временные периоды. Однако этот недуг то и дело ускользает от исследователя, прячась под разными названиями и прикрываясь актуальными тому времени симптомами.

Ангедония, аномия, страх, фуга, паника, гиперчувствительность, фланерство, эмоциональное выгорание, усталость, скука и, наконец, депрессия — у меланхолии нет единой формы. В разное время она по-разному называлась и проявлялась. Например, в 17 веке люди, страдавшие от душевного мрака, считали, что превращаются в волка. Некоторым меланхоликам казалось, что они сделаны из масла или воска, поэтому боялись растаять. А в античный период меланхолию считали интеллектуальным величием.

Важную роль в истории этого чувства играло гендерное неравенство — мужчина-меланхолик считался элитой, а женщина в депрессии — неудачницей. И до тех пор пока меланхолия была модным трендом, женщин в ряды страдающих не принимали.

То или иное чувство становилось маркером классовой и гендерной принадлежности. Долгое время сплин, бессонница и даже сновидения считались привилегией аристократии.

Автор провела подробное расследование как менялся язык печали начиная с XVIII века, но, как мне кажется, споткнулась на настоящем. Современную депрессию она вскользь объяснила чрезмерным ускорением развития общества потребления. Возможно тактично сглаживает углы, чтобы не подвергать резкой критике нынешнее трепетное отношение к модным неврозам.

Современная элита не отстает от предшественников — как тут не вспомнить панк-короля Игги Попа, решившего, что он — стакан апельсинового сока? Никому в голову не пришло критиковать музыканта — истоки необычной ситуации свели к утонченности и гениальности рок-звезды, что лишь пробудило нездоровый интерес к его расстройству.

В наши дни в моду входят такие психические нарушения, как биполярное расстройство, СДВГ или дислексия, которую распиарили голливудские звезды.

Каждому времени свой недуг. И часто мы чувствуем то, что нас учат чувствовать. Но, что важно, в этой книге меланхолию рассматривают не как диагноз, а как явление культуры. Так что ипохондрикам любящим примерять каждую заразу на себя, нечего бояться. Здесь только про палитру чувств, а не про болезнь.

2018 June 18

«Когда я слышу слово „культура“… я снимаю с предохранителя свой браунинг!» Г. Йост

Ну что, сходила на «Дело Собчака». Фильм откровенно плохой, но вместе с тем — имеющий право на существование. Потому что у нас, в конце концов, свобода слова. И мы даже знаем, чьего именно.

«Дочь одного из родоначальников современной российской демократии Ксения Собчак спустя 18 лет после смерти своего отца пытается разобраться в его политической судьбе. Вместе с режиссером Верой Кричевской она дает слово соратникам и оппонентам Анатолия Собчака, знакомится с уголовным делом, перечеркнувшим его карьеру, и пытается найти ответ на вопрос о том, каково пришлось бы Анатолию Собчаку в сегодняшней России», — пишут сами авторы о своём фильме.

И здесь начинается, пожалуй, самое интересное. Будучи хорошо обученным классике пропаганды, в том числе такому приёму, как «Большая ложь», авторы фильма начинают абсолютно бессовестно и нагло конструировать какую-то свою, шизофазийную, реальность. И ладно бы если дело происходило веке в XII или XVII. Кто знает, как оно там было. Но за исходную точку своего повествования авторы берут такой замечательный период, как «perestroika» и завершают свой рассказ 20 февраля 2000 года на берегу Балтийского моря. То есть времена и места не столь отдалённые от нас сегодняшних, чтобы интерпретировать их в вольной форме в надежде, что пипл схавает. Но, как известно, я сам обманываться рад!

А теперь ближе к делу. Непосредственно «Дела Собчака» в одноименном фильме — до невозможного мало. Да и кому вообще может быть интересно развалившееся расследование о махинациях с квартирой, случившееся четверть века назад. При этом то тут, то там в контексте фильма встречаются непрекращающиеся дифирамбы демократии и свободе, воплощенные в фигуре первого мэра Санкт-Петербурга.

Понятно, что ангажированность авторов фильма не позволяла надеяться на рассказ о том, в каком бедственном финансовом положении оказался город после отставки Собчака, какие непомерные долги он набрал, какие безвозвратные ссуды и кому раздавал и как дружил с представителями питерских ОПГ. Также понятно, что и деятельность фонда Людмилы Нарусовой по выплате немецких компенсаций блокадникам Ленинграда, к которому был ряд вопросов у контролирующих органов, так и останется без должного внимания со стороны гражданского общества и соответствующих структур.

Непонятно другое. Зачем, снимая явно и откровенно позитивную ленту про одного конкретного человека, делать при этом вид, что совершаешь какой-то гражданский подвиг? Что мешает честно сказать — да, я сняла пропагандистский рекламный ролик о своём отце и Владимире Путине, я ещё могу вам пригодиться, не бросайте меня в терновый куст?

Да, фильм может быть качественно снятым сторителлингом об Анатолии Собчаке, рассказанным с позиции его дочери и либеральной журналистки, но какой конкретный месседж эта картина несёт широкой аудитории?

Разве только то, что в проигрыше выборов (в контексте противостояния Собчака и Яковлева) нет ничего дурного, и это, во многом, оправдание нынешнего собственного бездействия отдельных лиц. Ксения Анатольевна со своими полутора процентами смотрится здесь очень даже в тему.

Ну что, сходила на «Дело Собчака». Фильм откровенно плохой, но вместе с тем — имеющий право на существование. Потому что у нас, в конце концов, свобода слова. И мы даже знаем, чьего именно.

«Дочь одного из родоначальников современной российской демократии Ксения Собчак спустя 18 лет после смерти своего отца пытается разобраться в его политической судьбе. Вместе с режиссером Верой Кричевской она дает слово соратникам и оппонентам Анатолия Собчака, знакомится с уголовным делом, перечеркнувшим его карьеру, и пытается найти ответ на вопрос о том, каково пришлось бы Анатолию Собчаку в сегодняшней России», — пишут сами авторы о своём фильме.

И здесь начинается, пожалуй, самое интересное. Будучи хорошо обученным классике пропаганды, в том числе такому приёму, как «Большая ложь», авторы фильма начинают абсолютно бессовестно и нагло конструировать какую-то свою, шизофазийную, реальность. И ладно бы если дело происходило веке в XII или XVII. Кто знает, как оно там было. Но за исходную точку своего повествования авторы берут такой замечательный период, как «perestroika» и завершают свой рассказ 20 февраля 2000 года на берегу Балтийского моря. То есть времена и места не столь отдалённые от нас сегодняшних, чтобы интерпретировать их в вольной форме в надежде, что пипл схавает. Но, как известно, я сам обманываться рад!

А теперь ближе к делу. Непосредственно «Дела Собчака» в одноименном фильме — до невозможного мало. Да и кому вообще может быть интересно развалившееся расследование о махинациях с квартирой, случившееся четверть века назад. При этом то тут, то там в контексте фильма встречаются непрекращающиеся дифирамбы демократии и свободе, воплощенные в фигуре первого мэра Санкт-Петербурга.

Понятно, что ангажированность авторов фильма не позволяла надеяться на рассказ о том, в каком бедственном финансовом положении оказался город после отставки Собчака, какие непомерные долги он набрал, какие безвозвратные ссуды и кому раздавал и как дружил с представителями питерских ОПГ. Также понятно, что и деятельность фонда Людмилы Нарусовой по выплате немецких компенсаций блокадникам Ленинграда, к которому был ряд вопросов у контролирующих органов, так и останется без должного внимания со стороны гражданского общества и соответствующих структур.

Непонятно другое. Зачем, снимая явно и откровенно позитивную ленту про одного конкретного человека, делать при этом вид, что совершаешь какой-то гражданский подвиг? Что мешает честно сказать — да, я сняла пропагандистский рекламный ролик о своём отце и Владимире Путине, я ещё могу вам пригодиться, не бросайте меня в терновый куст?

Да, фильм может быть качественно снятым сторителлингом об Анатолии Собчаке, рассказанным с позиции его дочери и либеральной журналистки, но какой конкретный месседж эта картина несёт широкой аудитории?

Разве только то, что в проигрыше выборов (в контексте противостояния Собчака и Яковлева) нет ничего дурного, и это, во многом, оправдание нынешнего собственного бездействия отдельных лиц. Ксения Анатольевна со своими полутора процентами смотрится здесь очень даже в тему.

2018 June 20

Цундоку (積ん読) — так в Японии называется, когда человек покупает много книг, и потом их не читает.

Художник: Amy Crook

Художник: Amy Crook

2018 June 23

«Проданные сокровища России. Как Советская власть распродавала национализированное искусство. 1917 — 1938 годы»

Редкая книга о ещё одной ужасной стороне национальной катастрофы начала XX века — о том, как новое советское правительство распродавало российские художественные коллекции.

Вообще, первооткрывателем этой запретной темы стал журнал «Огонек» ещё в далёком 1989 году. Расследование о разграблении Эрмитажа вышло в трех номерах в рубрике «Боль отечества», в которой публиковались расследования о пропаже культурных ценностей. И только в 2000 году об этом появилась целая книга.

До Революции Эрмитаж был самой крупной сокровищницей мирового искусства, чью коллекцию веками наполняли как монархи, так и состоятельные меценаты. Величайшие шедевры, которые скупала Екатерина II, свозили в Россию военными фрегатами. Мы располагали одним из лучших в мире собраний картин Рембрандта. Сейчас же Отдел редких книг Библиотеки Конгресса США почти на 80% состоит из купленных в России, среди которых есть первая печатная книга на русском языке — «Апостол» Ивана Фёдорова (1564), с которой, собственно, и началась история книгопечатания в России.

Чтобы воплотить все грандиозные намеченные планы в жизнь, новой власти нужно было много золота. И вот, по злой иронии, выжить советы могли лишь с помощью мировой буржуазии, которая и стала покупателем российских сокровищ. После революции сразу национализировали частную собственность — дворцы и усадьбы, которые очень скоро были опустошены или уничтожены. Но потом кто-то нашел у княгини Мещерской в домашней коллекции картину Боттичелли, и стало понятно — пока ещё не все разворовали. Тут-то и начали выписывать конфискационные декреты на предметы искусства и памятники старины.

Но ценности не просто изымались и отправлялись в хранилища. Властями было принято решение тайно распродавать сокровища. При этом весь процесс торговли был очень дурно организован.

Западные эксперты пытались дешево выманить главные шедевры русских музеев и это не составляло им труда, так как чиновники главной конторы по скупке и реализации антикварных вещей плохо понимали, каким товаром торгуют и даже путали имена художников — вместо Ван Дейка могли написать Ван Эйк, вместо Титуса писали Татус.

Кто-то из современников того времени хорошо сказал: «Если кухарка, в случае надобности, могла управлять государством, то писать библиотечные карточки на всех европейских языках она еще не умела». Но несмотря на невежество, власти понимали, что за предметы искусства можно выручить немало денег. Поэтому они устраивали целые рекламные

кампании: специальные выставки-распродажи, лекции, закрытые показы, даже издали альбом коронных драгоценностей для удобства (кстати, если хотите мне что-нибудь подарить...).

Были созданы особые комиссионки, например — универмаг Торгсин на Смоленской, для торговли с иностранцами. Так, вскоре наряду с традиционными русскими статьями экспорта, как лес, меха, икра и кожа, появился раздел «художественные ценности».

Книга повествует о печальной истории. О том, как у варваров возникла возможность по собственной глупости уничтожить культурное наследие целой империи, но, к счастью, им просто не хватило мозгов для этого. От людей, которые в своей деятельности во главу угла ставили лишь одну строчку из Интернационала (про разрушенный мир, очевидно), можно было ожидать и гораздо-гораздо худшего.

Когда знакомишься с этими трагическими страницами родной истории, испытываешь одновременно скорбь и гордость: за безвозвратные и бессмысленные потери и за несметные богатства и достояния мирового искусства, которые собрала и сберегла наша страна, несмотря ни на что.

Редкая книга о ещё одной ужасной стороне национальной катастрофы начала XX века — о том, как новое советское правительство распродавало российские художественные коллекции.

Вообще, первооткрывателем этой запретной темы стал журнал «Огонек» ещё в далёком 1989 году. Расследование о разграблении Эрмитажа вышло в трех номерах в рубрике «Боль отечества», в которой публиковались расследования о пропаже культурных ценностей. И только в 2000 году об этом появилась целая книга.

До Революции Эрмитаж был самой крупной сокровищницей мирового искусства, чью коллекцию веками наполняли как монархи, так и состоятельные меценаты. Величайшие шедевры, которые скупала Екатерина II, свозили в Россию военными фрегатами. Мы располагали одним из лучших в мире собраний картин Рембрандта. Сейчас же Отдел редких книг Библиотеки Конгресса США почти на 80% состоит из купленных в России, среди которых есть первая печатная книга на русском языке — «Апостол» Ивана Фёдорова (1564), с которой, собственно, и началась история книгопечатания в России.

Чтобы воплотить все грандиозные намеченные планы в жизнь, новой власти нужно было много золота. И вот, по злой иронии, выжить советы могли лишь с помощью мировой буржуазии, которая и стала покупателем российских сокровищ. После революции сразу национализировали частную собственность — дворцы и усадьбы, которые очень скоро были опустошены или уничтожены. Но потом кто-то нашел у княгини Мещерской в домашней коллекции картину Боттичелли, и стало понятно — пока ещё не все разворовали. Тут-то и начали выписывать конфискационные декреты на предметы искусства и памятники старины.

Но ценности не просто изымались и отправлялись в хранилища. Властями было принято решение тайно распродавать сокровища. При этом весь процесс торговли был очень дурно организован.

Западные эксперты пытались дешево выманить главные шедевры русских музеев и это не составляло им труда, так как чиновники главной конторы по скупке и реализации антикварных вещей плохо понимали, каким товаром торгуют и даже путали имена художников — вместо Ван Дейка могли написать Ван Эйк, вместо Титуса писали Татус.

Кто-то из современников того времени хорошо сказал: «Если кухарка, в случае надобности, могла управлять государством, то писать библиотечные карточки на всех европейских языках она еще не умела». Но несмотря на невежество, власти понимали, что за предметы искусства можно выручить немало денег. Поэтому они устраивали целые рекламные

кампании: специальные выставки-распродажи, лекции, закрытые показы, даже издали альбом коронных драгоценностей для удобства (кстати, если хотите мне что-нибудь подарить...).

Были созданы особые комиссионки, например — универмаг Торгсин на Смоленской, для торговли с иностранцами. Так, вскоре наряду с традиционными русскими статьями экспорта, как лес, меха, икра и кожа, появился раздел «художественные ценности».

Книга повествует о печальной истории. О том, как у варваров возникла возможность по собственной глупости уничтожить культурное наследие целой империи, но, к счастью, им просто не хватило мозгов для этого. От людей, которые в своей деятельности во главу угла ставили лишь одну строчку из Интернационала (про разрушенный мир, очевидно), можно было ожидать и гораздо-гораздо худшего.

Когда знакомишься с этими трагическими страницами родной истории, испытываешь одновременно скорбь и гордость: за безвозвратные и бессмысленные потери и за несметные богатства и достояния мирового искусства, которые собрала и сберегла наша страна, несмотря ни на что.

2018 June 26

Как известно, поэт в России всегда был чем-то большим, чем просто поэтом. То же самое касается и писателя. Что бы ни говорили всякие разные злопыхатели, наша страна и наша культура абсолютно литературоцентричны в этом плане.

Особым жанром русской мифологии является диалог между писателем и государством, а если точнее — его главой. Императором ли, генеральным секретарем или президентом. Лермонтов и Николай I, Шолохов и Сталин, Астафьев и Ельцин, Солженицын и Путин, коллективные письма и «Юра, музыкант».

В июле 1998 года, завершив публикацию полного собрания своих сочинений, писатель Астафьев написал: «История рассудит и нас, и Ельцина, и время».

Несколько иначе прошла встреча Путина с писателем Валентином Распутиным. Распутин плыл по Ангаре и позвонил Путину, договорился о встрече. Путин вскоре приехал на Байкал. Писатель начал с того, что припомнил слова Солженицына о главной задаче власти — сбережении народа. Путин не перебивал его, но только до той поры, пока он не заговорил о возможности отказаться от отметки верхнего бьефа строящейся ГЭС. Путин спас Байкал от грозящей ему беды, приняв решение отодвинуть нефтяную трубу по берегу Байкала на безопасное расстояние.

В июне этого года во время прямой линии с президентом другой писатель — Сергей Шаргунов — вновь заговорил о сбережении народа. Шаргунов посетовал, что применение законов об «экстремизме» надо брать под какой-никакой, но общественный контроль.

Вскоре он передал президенту список конкретных людей и дел по этой проблеме. Поднимая эту тему, он имел в виду, в частности, дело журналиста РБК Александра Соколова, осуждённого на 3,5 года за участие в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, Соколов являлся членом запрещённой структуры «Армия воли народа». Шаргунов добавил, что считает статью 282 УК РФ избыточной. «Я не скрываю, что я против этой статьи уголовного кодекса. В настоящий момент речь идёт о том, чтобы помочь конкретным людям, а не о том, чтобы вступать в бесконечную и бессмысленную полемику с государством о конкретных статьях. Кроме того, важно обезопасить потенциальных жертв произвола», — добавил писатель.

Статья часто применялась и продолжает применяться в позорнейших делах о репостах и ретвитах, и долгое время служила своего рода превентивным оружием, дубинкой, которой грозили всем инакомыслящим. Фактически, любая социальная группа в соответствии со статьёй может объявить себя обиженной и подать соответствующий иск в суд.

Накануне Сергей Шаргунов внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента два законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, «репосты» новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети "Интернет"», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Уже на следующий день, то есть сегодня, Верховный суд РФ подготовил отзыв на «писательский» законопроект, суть которого сводится к негативной оценке последствий декриминализации 282-й статьи. Противоречиво, говорят. Штош.

Жизнь вообще — штука противоречивая. А жизнь в острогах — и того противоречивее. У Фёдора Михайловича можно поинтересоваться — как оно там.

Во время последней «Прямой линии» с Путиным Шаргунов сказал, что «если буквально воспринимать 282-ю статью УК, то надо посмертно осудить Пушкина, Достоевского, Маяковского, а их произведения изъять».

Серёжа, ты зачем им подсказываешь?

Особым жанром русской мифологии является диалог между писателем и государством, а если точнее — его главой. Императором ли, генеральным секретарем или президентом. Лермонтов и Николай I, Шолохов и Сталин, Астафьев и Ельцин, Солженицын и Путин, коллективные письма и «Юра, музыкант».

В июле 1998 года, завершив публикацию полного собрания своих сочинений, писатель Астафьев написал: «История рассудит и нас, и Ельцина, и время».

Несколько иначе прошла встреча Путина с писателем Валентином Распутиным. Распутин плыл по Ангаре и позвонил Путину, договорился о встрече. Путин вскоре приехал на Байкал. Писатель начал с того, что припомнил слова Солженицына о главной задаче власти — сбережении народа. Путин не перебивал его, но только до той поры, пока он не заговорил о возможности отказаться от отметки верхнего бьефа строящейся ГЭС. Путин спас Байкал от грозящей ему беды, приняв решение отодвинуть нефтяную трубу по берегу Байкала на безопасное расстояние.

В июне этого года во время прямой линии с президентом другой писатель — Сергей Шаргунов — вновь заговорил о сбережении народа. Шаргунов посетовал, что применение законов об «экстремизме» надо брать под какой-никакой, но общественный контроль.

Вскоре он передал президенту список конкретных людей и дел по этой проблеме. Поднимая эту тему, он имел в виду, в частности, дело журналиста РБК Александра Соколова, осуждённого на 3,5 года за участие в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, Соколов являлся членом запрещённой структуры «Армия воли народа». Шаргунов добавил, что считает статью 282 УК РФ избыточной. «Я не скрываю, что я против этой статьи уголовного кодекса. В настоящий момент речь идёт о том, чтобы помочь конкретным людям, а не о том, чтобы вступать в бесконечную и бессмысленную полемику с государством о конкретных статьях. Кроме того, важно обезопасить потенциальных жертв произвола», — добавил писатель.

Статья часто применялась и продолжает применяться в позорнейших делах о репостах и ретвитах, и долгое время служила своего рода превентивным оружием, дубинкой, которой грозили всем инакомыслящим. Фактически, любая социальная группа в соответствии со статьёй может объявить себя обиженной и подать соответствующий иск в суд.

Накануне Сергей Шаргунов внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента два законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, «репосты» новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах сети "Интернет"», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Уже на следующий день, то есть сегодня, Верховный суд РФ подготовил отзыв на «писательский» законопроект, суть которого сводится к негативной оценке последствий декриминализации 282-й статьи. Противоречиво, говорят. Штош.

Жизнь вообще — штука противоречивая. А жизнь в острогах — и того противоречивее. У Фёдора Михайловича можно поинтересоваться — как оно там.

Во время последней «Прямой линии» с Путиным Шаргунов сказал, что «если буквально воспринимать 282-ю статью УК, то надо посмертно осудить Пушкина, Достоевского, Маяковского, а их произведения изъять».

Серёжа, ты зачем им подсказываешь?

2018 June 30

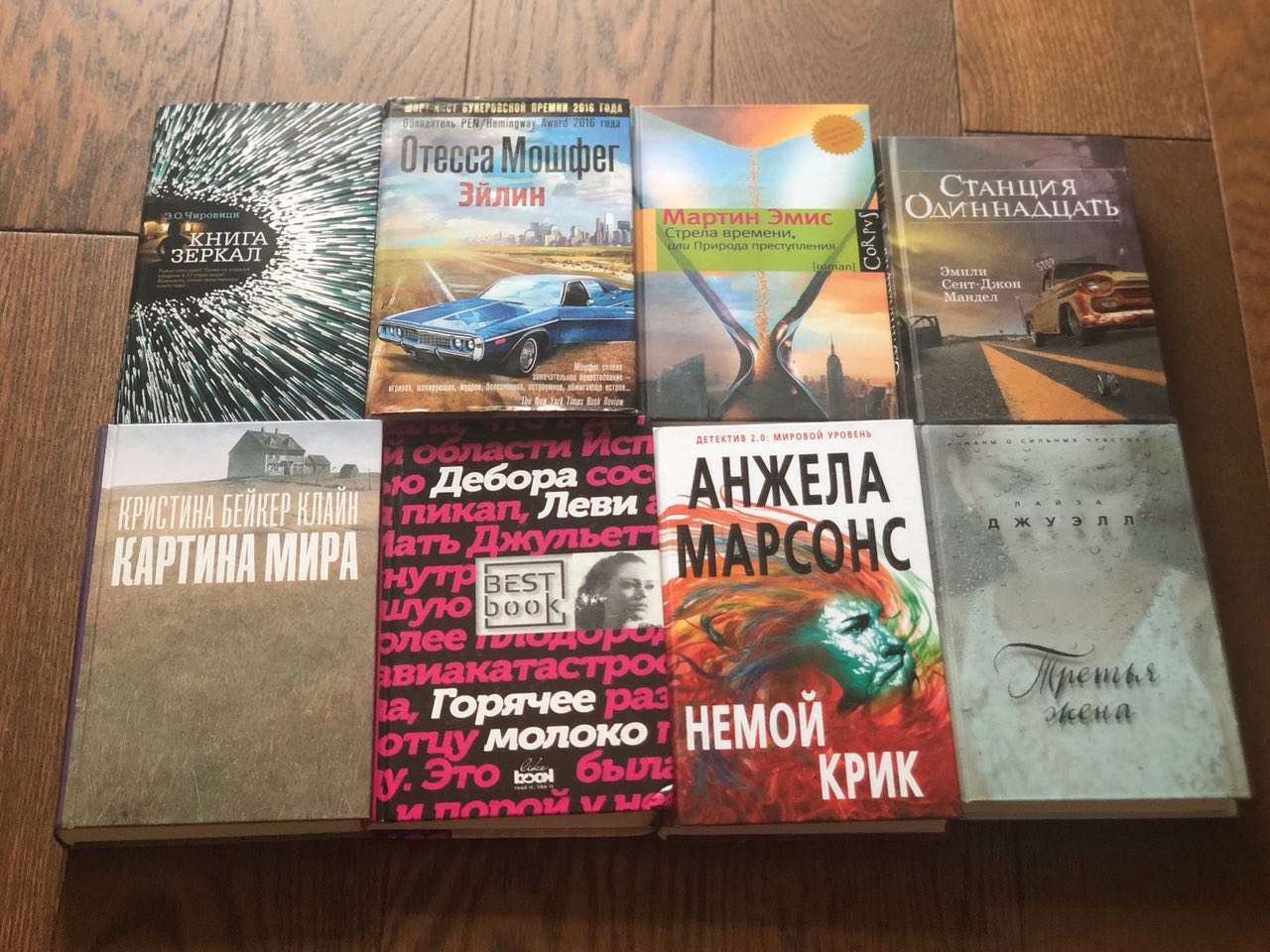

Пляжная коллекция лета-2018

2018 July 04

Р. Брэдбери. Смерть — дело одинокое

К своему стыду, старика Брэдбери в качестве автора триллеров-детективов я открыла совсем недавно. И была приятно удивлена, например как с этой странной и завораживающей книгой.

Калифорния. На дворе — 40-е годы XX века. Небольшой провинциальный городок — Венеция — некогда был процветающим местом, когда там только обнаружили и начали добывать нефть. Теперь же — это прибежище вышедших в тираж одиноких людей. Таких же заброшенных, как и сам город.

Бывшая престарелая звезда немого кино, которая от скуки занимается мистификациями и притворяется то своей горничной, то водителем. Здесь и Убывшая знаменитая оперная певица, которая вот уже 20 лет из-за своих размеров не выходит из дома, постоянно ест майонез , попивает «Сент-Эмильон» и пляшет под Пуччини. К великой толстухе не прекращается паломничество разнопошибных селебрити, которые натаскивают вино и вкусняшки, поэтому в ее логове все время пахло «точно в магазине деликатесов, в этом теплом гнезде, где двадцать лет пасся, лакомился и пел большой, милый, добрый слон». Владелица тира, страдающая от глупости, Слепой негр Гарри зашибающий деньги на лошадиных скачках, странно стареющий актер-с телом Адониса и головой старика( поэтому он всегда ходит с голым торсом и в мотоциклетном шлеме ), безрукий парикхмахер и прочие всеми покинутые фрики. Они будто диснеевские герои из мультика « Отважный маленький тостер», про старую мебель и бытовую технику.

Всех их объединяет вера в то, что кто-нибудь еще появится в их жизни, рассеет одиночество и полюбит. И вскоре этот кто-то появляется-стоит под дверью и громко пахнет смертью.

К своему стыду, старика Брэдбери в качестве автора триллеров-детективов я открыла совсем недавно. И была приятно удивлена, например как с этой странной и завораживающей книгой.

Калифорния. На дворе — 40-е годы XX века. Небольшой провинциальный городок — Венеция — некогда был процветающим местом, когда там только обнаружили и начали добывать нефть. Теперь же — это прибежище вышедших в тираж одиноких людей. Таких же заброшенных, как и сам город.

Бывшая престарелая звезда немого кино, которая от скуки занимается мистификациями и притворяется то своей горничной, то водителем. Здесь и Убывшая знаменитая оперная певица, которая вот уже 20 лет из-за своих размеров не выходит из дома, постоянно ест майонез , попивает «Сент-Эмильон» и пляшет под Пуччини. К великой толстухе не прекращается паломничество разнопошибных селебрити, которые натаскивают вино и вкусняшки, поэтому в ее логове все время пахло «точно в магазине деликатесов, в этом теплом гнезде, где двадцать лет пасся, лакомился и пел большой, милый, добрый слон». Владелица тира, страдающая от глупости, Слепой негр Гарри зашибающий деньги на лошадиных скачках, странно стареющий актер-с телом Адониса и головой старика( поэтому он всегда ходит с голым торсом и в мотоциклетном шлеме ), безрукий парикхмахер и прочие всеми покинутые фрики. Они будто диснеевские герои из мультика « Отважный маленький тостер», про старую мебель и бытовую технику.

Всех их объединяет вера в то, что кто-нибудь еще появится в их жизни, рассеет одиночество и полюбит. И вскоре этот кто-то появляется-стоит под дверью и громко пахнет смертью.

2018 July 06

Планы на выходные

2018 July 10

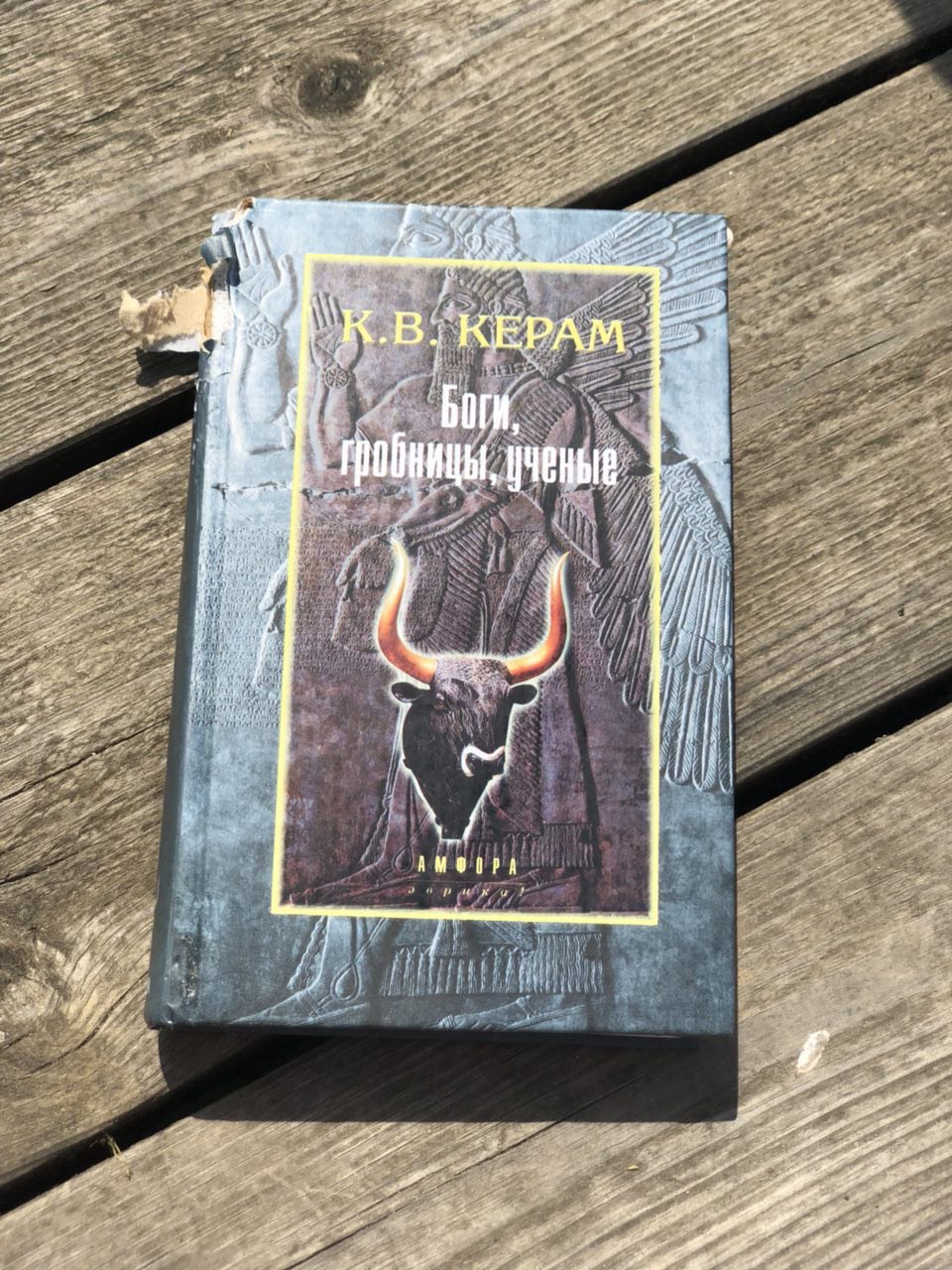

К. Керам. «Боги, гробницы и ученые»

Сегодня на повестке дня — на удивление захватывающий (!) археологический (!!) роман (!!!) о том, каким образом человечество открывало для себя историю древних цивилизаций.

Фантастические легенды и мифы, кладбища домашних крокодилов, человеческие жертвоприношения, странствующие мумии и проклятия фараонов - в этой книге полный набор для охотника за приключениями.

Однако главная особенность в том, что речь здесь идёт не о профессиональных «кабинетных» учёных, которые проводят годы за расшифровкой одной строки какого-нибудь древнего манускрипта (что, безусловно, тоже важно, но всё-таки не так интересно), а о самых настоящих фантазёрах-энтузиастах, одержимых романтиках, которые не испугались поверить в свою мечту и благодаря этому пришли к открытиям, изменившим горизонты мировой истории.

Генрих Шлиман — бедный мальчик из немецкой деревушки, который начитавшись Гомера, в 7 лет поставил себе цель найти Трою. Для чего половину жизни он учился и зарабатывал деньги, пока не стал миллионером и, наконец, смог позволить себе самые настоящие раскопки. Недешёвое удовольствие. Шлиман уверовал в «Илиаду» и «Одиссею», и доказал, что то, что считалось сказками и мифами, на самом деле когда-то было действительностью.

Здесь же можно найти историю ещё одного одержимого мальчика. Жан-Франсуа Шампольон в свои 11 лет увидел египетскую коллекцию одного из участников наполеоновского похода и сказал: «Я прочту, что здесь написано, когда вырасту». И прочел. Шампольон открыл тайну египетской письменности.

Другим известным первооткрывателем, нашедшим серьезный клад ,был американский консул Эдвард Герберт Томпсон, который тоже слепо поверил в легенду о том, что древние майя в рамках борьбы с засухой приносили в жертву девственниц, кидали их в гигантский колодец, а в месте с ними — всякое золотое добро. Так Томпсон стал первым подводным археологом.

«Если верить, сказка оживет», — как бы намекала нам ещё одна канувшая в лету империя в одной из, к слову, своих детских песен. Что тоже неспроста.

Поверив в сказку, упорным трудом можно добиться большего, чем просто упорным трудом. Этот прозрачный намек тянется лейтмотивом через всю книгу. XIX век был идеальным временем для археологии, когда древние империи и царства еще лежали нетронутыми буквально под ногами в песках за околицей. Век открытий и новых знаний, век глобального прорыва во всех облостях науки. Время, когда фантазии и мечты воплощались в жизнь.

Современный же мир не то, чтобы не бросает нам вызов – искусственный интеллект, клонирование, полеты на Марс – дел много. Однако, наука окончательно перестала быть уделом романтичных дилетантов. Более того, один человек, даже самый подготовленный и образованный, будь он хоть Нобелевским лауреатом, ныне практически беспомощен в отсутствие масштабной и дорогостоящей инфраструктуры. Прорывы в науке в 21-м веке могут осуществить только корпорации, которых заботит лишь прибыль, или энергичные тоталитарные государства, а их становится всё меньше. Индивидууму же остается лишь обратить свой пытливый взгляд внутрь себя и постараться приблизить социальный прогресс к технологическому, что никак не менее важно, чем раскопки древней Трои.

Сегодня на повестке дня — на удивление захватывающий (!) археологический (!!) роман (!!!) о том, каким образом человечество открывало для себя историю древних цивилизаций.

Фантастические легенды и мифы, кладбища домашних крокодилов, человеческие жертвоприношения, странствующие мумии и проклятия фараонов - в этой книге полный набор для охотника за приключениями.

Однако главная особенность в том, что речь здесь идёт не о профессиональных «кабинетных» учёных, которые проводят годы за расшифровкой одной строки какого-нибудь древнего манускрипта (что, безусловно, тоже важно, но всё-таки не так интересно), а о самых настоящих фантазёрах-энтузиастах, одержимых романтиках, которые не испугались поверить в свою мечту и благодаря этому пришли к открытиям, изменившим горизонты мировой истории.

Генрих Шлиман — бедный мальчик из немецкой деревушки, который начитавшись Гомера, в 7 лет поставил себе цель найти Трою. Для чего половину жизни он учился и зарабатывал деньги, пока не стал миллионером и, наконец, смог позволить себе самые настоящие раскопки. Недешёвое удовольствие. Шлиман уверовал в «Илиаду» и «Одиссею», и доказал, что то, что считалось сказками и мифами, на самом деле когда-то было действительностью.

Здесь же можно найти историю ещё одного одержимого мальчика. Жан-Франсуа Шампольон в свои 11 лет увидел египетскую коллекцию одного из участников наполеоновского похода и сказал: «Я прочту, что здесь написано, когда вырасту». И прочел. Шампольон открыл тайну египетской письменности.

Другим известным первооткрывателем, нашедшим серьезный клад ,был американский консул Эдвард Герберт Томпсон, который тоже слепо поверил в легенду о том, что древние майя в рамках борьбы с засухой приносили в жертву девственниц, кидали их в гигантский колодец, а в месте с ними — всякое золотое добро. Так Томпсон стал первым подводным археологом.

«Если верить, сказка оживет», — как бы намекала нам ещё одна канувшая в лету империя в одной из, к слову, своих детских песен. Что тоже неспроста.

Поверив в сказку, упорным трудом можно добиться большего, чем просто упорным трудом. Этот прозрачный намек тянется лейтмотивом через всю книгу. XIX век был идеальным временем для археологии, когда древние империи и царства еще лежали нетронутыми буквально под ногами в песках за околицей. Век открытий и новых знаний, век глобального прорыва во всех облостях науки. Время, когда фантазии и мечты воплощались в жизнь.

Современный же мир не то, чтобы не бросает нам вызов – искусственный интеллект, клонирование, полеты на Марс – дел много. Однако, наука окончательно перестала быть уделом романтичных дилетантов. Более того, один человек, даже самый подготовленный и образованный, будь он хоть Нобелевским лауреатом, ныне практически беспомощен в отсутствие масштабной и дорогостоящей инфраструктуры. Прорывы в науке в 21-м веке могут осуществить только корпорации, которых заботит лишь прибыль, или энергичные тоталитарные государства, а их становится всё меньше. Индивидууму же остается лишь обратить свой пытливый взгляд внутрь себя и постараться приблизить социальный прогресс к технологическому, что никак не менее важно, чем раскопки древней Трои.