Size: a a a

2020 August 30

2020 August 31

На самом деле неплохая инициатива, но можно вместе с ней сразу тогда ещё один законопроект пропихнуть, который бы защищал россиян от других, менее полезных инициатив депутатов?

🐈5 сентября на Артплее пройдёт выставка-пристройство собак и кошек из приютов

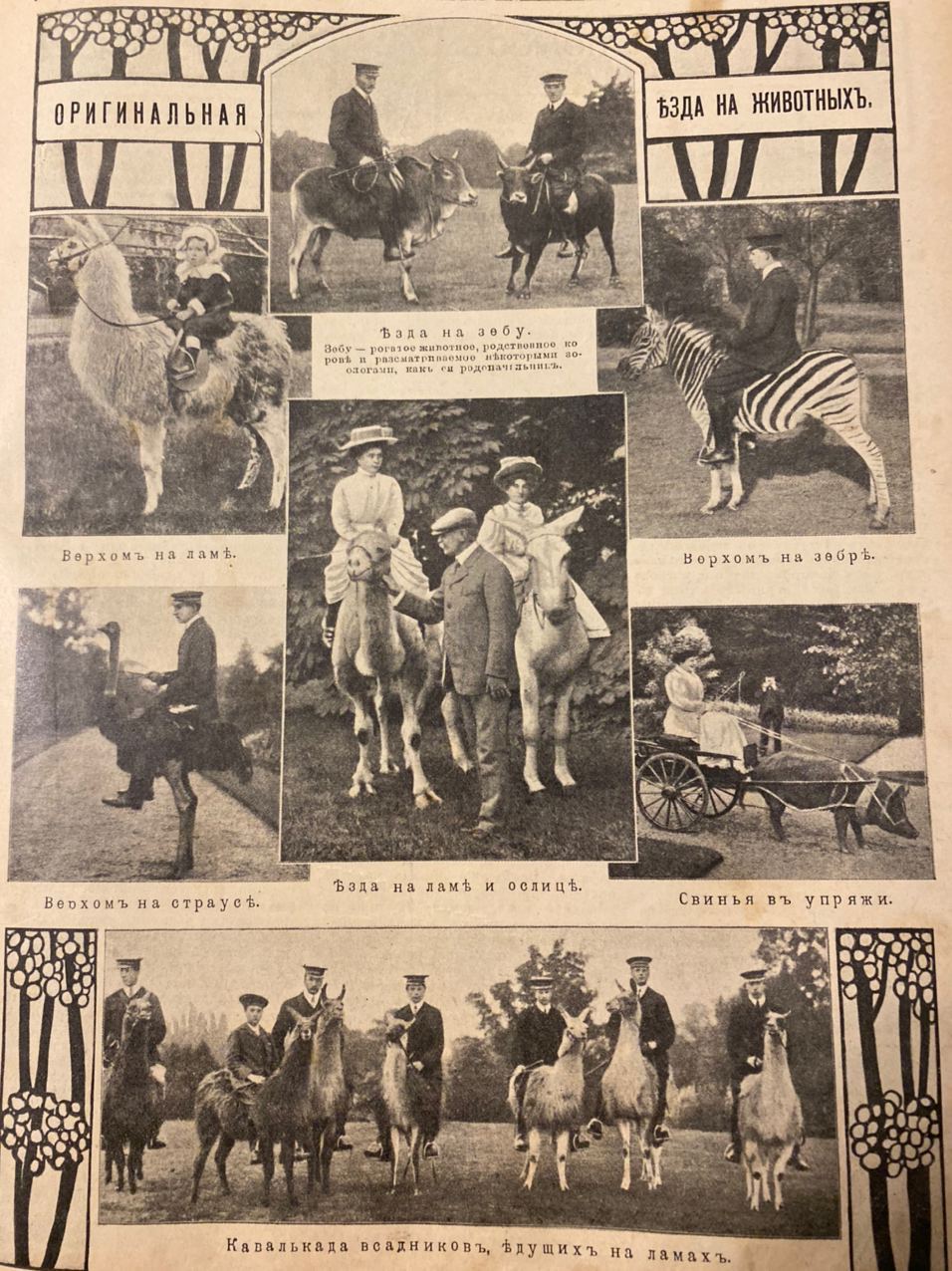

Мне тут наконец пришла новая подшивочка журнала "Природа и люди"👌

В начале ХХ века домашние животные должны были быть не только забавными и покладистыми, но и умнее своих хозяев.

2020 September 01

В Москве неизвестные пригрозили взорвать памятник Кобзону.

СБУ открыла второй фронт?

СБУ открыла второй фронт?

1 сентября в этом году не просто День знаний. У нас в силу вступил обновлённый закон «Об образовании», который вводит в правовое поле понятие «патриотическое воспитание», а у них Трамп внезапно заявил, что в американские школы повсеместно пора возвращать уроки патриотического воспитания.

Пока великие умы сражаются за умы не менее великие, но ещё хотя бы молодые, обратимся немного в прошлое. Как учили и учились у нас раньше?

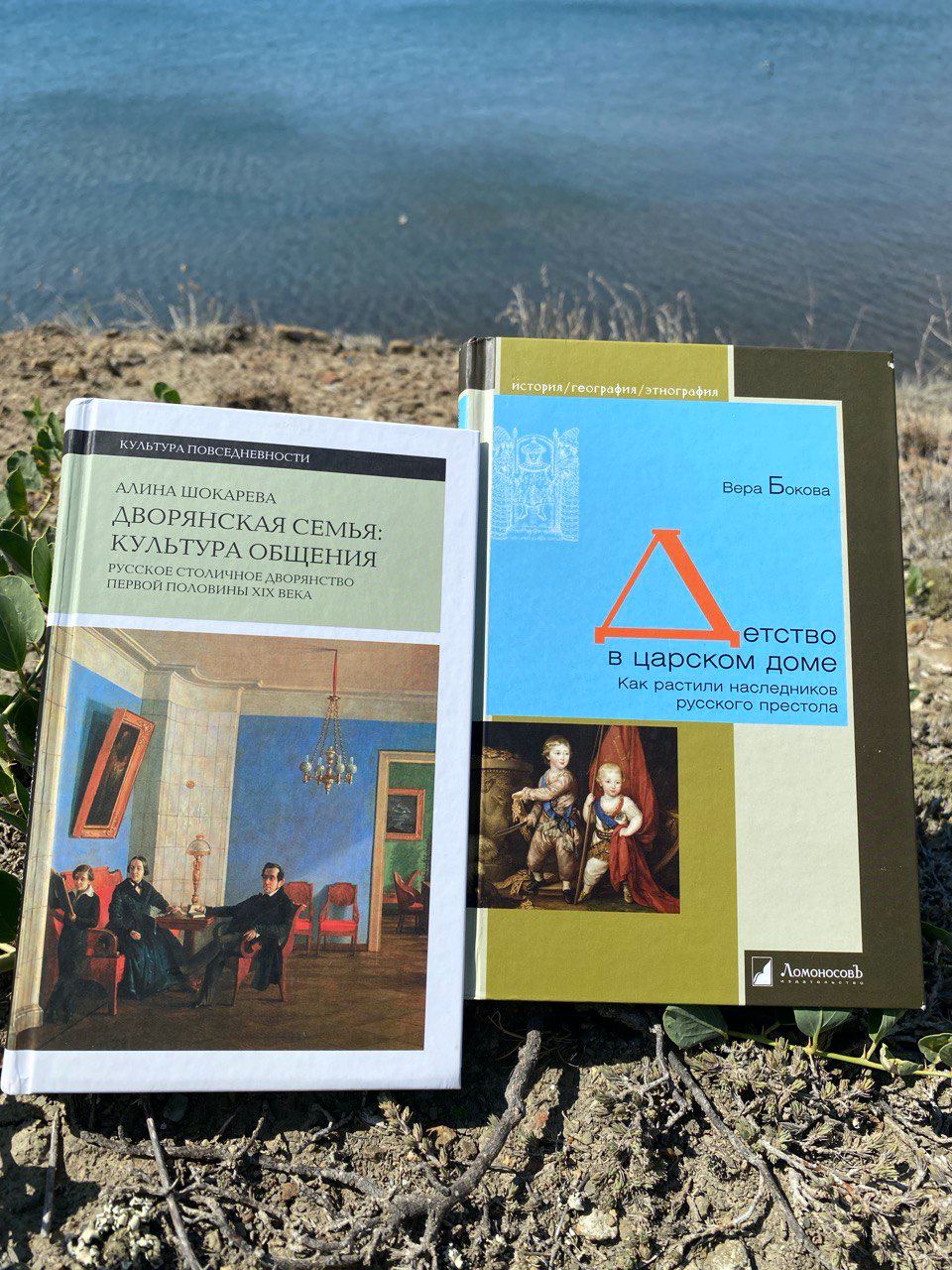

Две книжки для изучения вопроса, неплохих, но и не очень хороших — «Дворянская семья» Алины Шокаревой и «Детство в царском доме» Веры Боковой.

С воспитанием дворян в Российской Империи всю её историю дела шли относительно неплохо. Не хуже, чем в Европе, во всяком случае. Лет до пяти ребёнок мало кого интересовал, находясь на попечении няньки, родители им почти не занимались. Но как только в дворянчике начинало проклёвываться сознание, на него начинали обращать внимание. В первую очередь, это касалось мальчиков. Их воспитанием занимались учителя, часто отцы: языки, арифметика и прочие полезные науки усваивались в той мере, в какой их усвоил родитель.

За девочек отвечали матери. Там с науками было попроще — языки и танцы. Каких-то специальных учебных заведений для девушек до Смольного не существовало, да и сам институт выпускал дворянок не в промышленных масштабах (да и учили там, в основном, «нравственности», танцам и домоводству).

Для мальчиков образовательных учреждений, конечно, было побольше. Так что воспитывали в домашних условиях, а разницу преимущественно составляло то, что из девочки пытались сделать украшение интерьера, а из юного дворянина — хорошего солдата. Смысл жизни русского аристократа — служение своему отечеству. Предел мечтаний для «смолянок» — стать фрейлиной и висеть в качестве портрета в Куропаточной гостиной.

Сложнее обстояли дела в царской семье. Наследники престола — товар штучный. А раз он штучный, то и универсальную образовательную программу под него не найдёшь. Так и получалось, что до конца XVIII века воспитание наследников шло из рук вон плохо. Один за другим эксперименты с созданием сверхчеловека из Романовых проваливались. Воспитанием царевича Алексея занимались мамки и немцы-пьяницы с очевидным результатом. Барон Остерман потерпел сокрушительное поражение в воспитании Петра II. Несчастный Петр III воспитывался вообще как немецкий герцог, то есть, в основном, стоял на горохе, был избиваем розгами и регулярно сидел на хлебе и воде за неуспехи в латыни.

В воспитании Павла I было слишком много внимания к самому Павлу I, что и оторвало императора от реальности с известными последствиями. Павловичи — это три отдельных воспитательных трагедии.

Пожалуй, первым педагогическим успехом стал царевич Николай Александрович, сын Александра II. Ему первому досталась сбалансированная, не вызывающая неврозов воспитательная программа и, если верить свидетельствам, наследник рос блестящим будущим императором. Однако умер в юношестве.

Угрюмый Александр III, неожиданно для себя ставший следующим императором, посмотрев на этот бардак, пришёл к выводу, что раз его самого в императоры не готовили, а результат вышел ого-го, то готовить наследников каким-то особым образом вообще не нужно. Был бы человек хороший, а там справится как-нибудь. Как оказалось, это было роковой ошибкой.

В любом случае, чрезмерная погружённость в свой внутренний мир и семейные дела в ущерб государственным делам никого ещё не сделали великим правителем. Взять хотя бы последнего баварского короля Людвига II, чье увлечение горными прогулками, Вагнером, средневековьем и придворными конюхами сделало его европейским посмешищем.

Образовательная функция неотъемлема от воспитательной. Будь ты хоть наследником престола, хоть простым учеником четвертого «Г» класса из Воронежа. С той лишь разницей, что у монарха нет прав на личную жизнь и пристрастия с момента рождения и до самой смерти.

Возвращаясь ко Дню знаний, хочу добавить, что ковид лишь укрепил моё мнение о перспективах домашнего образования. Новые технологии и открывающиеся благодаря ним способы социализации обязательно к этому приведут.

Пока великие умы сражаются за умы не менее великие, но ещё хотя бы молодые, обратимся немного в прошлое. Как учили и учились у нас раньше?

Две книжки для изучения вопроса, неплохих, но и не очень хороших — «Дворянская семья» Алины Шокаревой и «Детство в царском доме» Веры Боковой.

С воспитанием дворян в Российской Империи всю её историю дела шли относительно неплохо. Не хуже, чем в Европе, во всяком случае. Лет до пяти ребёнок мало кого интересовал, находясь на попечении няньки, родители им почти не занимались. Но как только в дворянчике начинало проклёвываться сознание, на него начинали обращать внимание. В первую очередь, это касалось мальчиков. Их воспитанием занимались учителя, часто отцы: языки, арифметика и прочие полезные науки усваивались в той мере, в какой их усвоил родитель.

За девочек отвечали матери. Там с науками было попроще — языки и танцы. Каких-то специальных учебных заведений для девушек до Смольного не существовало, да и сам институт выпускал дворянок не в промышленных масштабах (да и учили там, в основном, «нравственности», танцам и домоводству).

Для мальчиков образовательных учреждений, конечно, было побольше. Так что воспитывали в домашних условиях, а разницу преимущественно составляло то, что из девочки пытались сделать украшение интерьера, а из юного дворянина — хорошего солдата. Смысл жизни русского аристократа — служение своему отечеству. Предел мечтаний для «смолянок» — стать фрейлиной и висеть в качестве портрета в Куропаточной гостиной.

Сложнее обстояли дела в царской семье. Наследники престола — товар штучный. А раз он штучный, то и универсальную образовательную программу под него не найдёшь. Так и получалось, что до конца XVIII века воспитание наследников шло из рук вон плохо. Один за другим эксперименты с созданием сверхчеловека из Романовых проваливались. Воспитанием царевича Алексея занимались мамки и немцы-пьяницы с очевидным результатом. Барон Остерман потерпел сокрушительное поражение в воспитании Петра II. Несчастный Петр III воспитывался вообще как немецкий герцог, то есть, в основном, стоял на горохе, был избиваем розгами и регулярно сидел на хлебе и воде за неуспехи в латыни.

В воспитании Павла I было слишком много внимания к самому Павлу I, что и оторвало императора от реальности с известными последствиями. Павловичи — это три отдельных воспитательных трагедии.

Пожалуй, первым педагогическим успехом стал царевич Николай Александрович, сын Александра II. Ему первому досталась сбалансированная, не вызывающая неврозов воспитательная программа и, если верить свидетельствам, наследник рос блестящим будущим императором. Однако умер в юношестве.

Угрюмый Александр III, неожиданно для себя ставший следующим императором, посмотрев на этот бардак, пришёл к выводу, что раз его самого в императоры не готовили, а результат вышел ого-го, то готовить наследников каким-то особым образом вообще не нужно. Был бы человек хороший, а там справится как-нибудь. Как оказалось, это было роковой ошибкой.

В любом случае, чрезмерная погружённость в свой внутренний мир и семейные дела в ущерб государственным делам никого ещё не сделали великим правителем. Взять хотя бы последнего баварского короля Людвига II, чье увлечение горными прогулками, Вагнером, средневековьем и придворными конюхами сделало его европейским посмешищем.

Образовательная функция неотъемлема от воспитательной. Будь ты хоть наследником престола, хоть простым учеником четвертого «Г» класса из Воронежа. С той лишь разницей, что у монарха нет прав на личную жизнь и пристрастия с момента рождения и до самой смерти.

Возвращаясь ко Дню знаний, хочу добавить, что ковид лишь укрепил моё мнение о перспективах домашнего образования. Новые технологии и открывающиеся благодаря ним способы социализации обязательно к этому приведут.

Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело. Разговоры об игре Дузе, Гофмана, шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день и целый день. Не на ком отдохнуть.

1897 год, 12 января

68 лет

1897 год, 12 января

68 лет

2020 September 02

«Бабушка перформанса» — это хорошее определение. В 74-м тебя стегают розой, в 80-м ты падаешь в обморок, надышавшись углекислым газом из легких партнёра через затяжной поцелуй, в 97-м сидишь на груде костей, а в 20-м трепешься по зуму с креативщиком «Бёрбери».

Ласковый капитализм тебя причешет и засунет в красивую упаковку, чтобы продать на сейле вместе с красивой открыткой. А потом выставит мощи в галерее, и их можно будет купить всего за 999,99$ — если повезет.

https://t.me/bazaarru/4584

Ласковый капитализм тебя причешет и засунет в красивую упаковку, чтобы продать на сейле вместе с красивой открыткой. А потом выставит мощи в галерее, и их можно будет купить всего за 999,99$ — если повезет.

https://t.me/bazaarru/4584

Владислав Юрьевич задаётся странным для себя вопросом.

Все так удивляются, когда я говорю, что не умею кататься на велосипеде, будто этот навык входит в список обязательных для выживания в России. Надоело каждый раз пояснять, что со мной не так, поэтому решила описать все в одном посте раз и на всегда.

Когда я была маленькая, родители много времени проводили в отъезде, а потому воспитанием занимались преимущественно дедушка с бабушкой, с энтузиазмом тестировавшие на мне все достижения педагогики и медицины в том виде, как понимал их среднестатистический советский пенсионер. Всех пасек Владимирской области не хватило бы, чтобы произвести то количество прополиса, которое мне успели скормить на ночь до 12 лет. Утро же начиналось с ромашковых клизм и засовывания в нос либо оксолиновой мази, либо чеснока. Дома постоянно пахло спиртом, которым протиралась любая поверхность, с которой я могла соприкоснуться даже гипотетически.

Остальных детей бабушка воспринимала как маленькие чумные инкубаторы. В гости ходить было нельзя, если играть с кем-то – то только у нас дома, и то после тщательного досмотра, переходящего в допрос – кто родители, не болит ли чего, не чешется ли голова (а вдруг вошки?). После опрыскивания спиртом дети допускались до игр со мной – конечно, при строгом условии соблюдения социальной дистанции и запретом прикасаться ко мне и моим игрушкам. Желание играть у них почему-то пропадало.

Но вернемся к велосипедам. В 6 лет, я как положено получила от родителей «Дружка», но подружиться нам была не судьба. Бабуля сразу же распорядилась налепить на него позорные вспомогательные колеса, гремевшие на весь район, но даже получившуюся уродливую конструкцию сочла в итоге недостаточно безопасной. Так что самостоятельно ездить на «Дружке» мне не полагалось – рядом все время трусила бабушка, намертво вцепившаяся в руль, чтобы я, не дай бог не расшиблась и « не стала дебилкой ». Одебилиться было больше шансов от такой опеки, нежели от кровавого ДТП, так что «Дружка» я быстро забросила, но страх передвигаться чуть быстрее скорости энергичного старика накрепко въелся в нейронные связи.

Бонусом бабушка успела внушить мне наличие некурабельных проблем с вестибулярным аппаратом. В итоге ее постоянных наущений я словила такой крепкий прайминг, что однажды вырубилась от ужаса на американских горках. С тех пор так и живу – карусели, аттракционы, кони, машины, мотоциклы, сибобы, сигвеи, самокаты, ролики и прочие блага микро- и макромобильности вызывают у меня жуть и оцепенение. В принципе, жить можно, но не могу сказать, что не испытываю зависти к рассекающим по Бульварному кольцу хипстерам на великах.

Не сосчитать людей, выслушавших в том или ином виде эту историю и поставивших себе задачу научить-таки меня двухколесной езде. Тем неприятнее каждый раз было испытывать стыд за то, что попытки эти оставались безрезультатными. В итоге от самого слова «велосипед», небрежно оброненного кем-то, у меня начинает дергаться глаз.

В общем, думала я уже, что так и буду видеть громыхающего «Дружка» в ночных кошмарах, но нашелся-таки человек, который учел мои детские травмы и новейшие достижения транспортной промышленности, и вуаля! Оказывается, в мире есть трехколесные электрические велосипеды для взрослых! И один из них теперь есть у меня! И я даже проехала на нем свои первые десять метров без приступа тошноты и панической атаки!

Так что не удивляйтесь, если рано или поздно увидите меня за рулем трехколесного чуда техники на Бульварном кольце. И знайте – человека научить кататься на велосипеде иногда гораздо сложнее, чем медведя.

Когда я была маленькая, родители много времени проводили в отъезде, а потому воспитанием занимались преимущественно дедушка с бабушкой, с энтузиазмом тестировавшие на мне все достижения педагогики и медицины в том виде, как понимал их среднестатистический советский пенсионер. Всех пасек Владимирской области не хватило бы, чтобы произвести то количество прополиса, которое мне успели скормить на ночь до 12 лет. Утро же начиналось с ромашковых клизм и засовывания в нос либо оксолиновой мази, либо чеснока. Дома постоянно пахло спиртом, которым протиралась любая поверхность, с которой я могла соприкоснуться даже гипотетически.

Остальных детей бабушка воспринимала как маленькие чумные инкубаторы. В гости ходить было нельзя, если играть с кем-то – то только у нас дома, и то после тщательного досмотра, переходящего в допрос – кто родители, не болит ли чего, не чешется ли голова (а вдруг вошки?). После опрыскивания спиртом дети допускались до игр со мной – конечно, при строгом условии соблюдения социальной дистанции и запретом прикасаться ко мне и моим игрушкам. Желание играть у них почему-то пропадало.

Но вернемся к велосипедам. В 6 лет, я как положено получила от родителей «Дружка», но подружиться нам была не судьба. Бабуля сразу же распорядилась налепить на него позорные вспомогательные колеса, гремевшие на весь район, но даже получившуюся уродливую конструкцию сочла в итоге недостаточно безопасной. Так что самостоятельно ездить на «Дружке» мне не полагалось – рядом все время трусила бабушка, намертво вцепившаяся в руль, чтобы я, не дай бог не расшиблась и « не стала дебилкой ». Одебилиться было больше шансов от такой опеки, нежели от кровавого ДТП, так что «Дружка» я быстро забросила, но страх передвигаться чуть быстрее скорости энергичного старика накрепко въелся в нейронные связи.

Бонусом бабушка успела внушить мне наличие некурабельных проблем с вестибулярным аппаратом. В итоге ее постоянных наущений я словила такой крепкий прайминг, что однажды вырубилась от ужаса на американских горках. С тех пор так и живу – карусели, аттракционы, кони, машины, мотоциклы, сибобы, сигвеи, самокаты, ролики и прочие блага микро- и макромобильности вызывают у меня жуть и оцепенение. В принципе, жить можно, но не могу сказать, что не испытываю зависти к рассекающим по Бульварному кольцу хипстерам на великах.

Не сосчитать людей, выслушавших в том или ином виде эту историю и поставивших себе задачу научить-таки меня двухколесной езде. Тем неприятнее каждый раз было испытывать стыд за то, что попытки эти оставались безрезультатными. В итоге от самого слова «велосипед», небрежно оброненного кем-то, у меня начинает дергаться глаз.

В общем, думала я уже, что так и буду видеть громыхающего «Дружка» в ночных кошмарах, но нашелся-таки человек, который учел мои детские травмы и новейшие достижения транспортной промышленности, и вуаля! Оказывается, в мире есть трехколесные электрические велосипеды для взрослых! И один из них теперь есть у меня! И я даже проехала на нем свои первые десять метров без приступа тошноты и панической атаки!

Так что не удивляйтесь, если рано или поздно увидите меня за рулем трехколесного чуда техники на Бульварном кольце. И знайте – человека научить кататься на велосипеде иногда гораздо сложнее, чем медведя.

2020 September 03

Министерство промышленности и торговли РФ наконец-то взялось за решение реальных проблем, отодвинув на второй план всякие мелочи.

Минпромторг выступил с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения.

Согласно проекту постановления, цель инициативы — защитить права продавцов и издательств в связи с развитием современных технологий.

Вы что там, совсем охуели уже? Реально больше нечем заняться, остальные проблемы с промышленностью и торговлей решены уже?

Как вы себе это представляете? Во-первых, к каждому стеллажу поставить по охраннику, чтобы не дай Б-г кто-то хотя бы даже потянулся за телефоном.

Во-вторых, вот например я обычно прихожу в книжный, чтобы посмотреть на новинки, отфоткать обложки и потом спокойно заказать их с доставкой, чтобы не тащить на себе. А что теперь? Нужно будет берестой и, извиняюсь, писалом запасаться для походов?

В-третьих, отличное обоснование. Только вот в связи с развитием интересно каких именно современных технологий? Фотографии? Интернета? Книгопечатания?

Нет, на очередной законодательный бред натыкаться приходится практически уже каждый день, но тут Минпромторг даже Госдуму перещеголял. В определённом смысле уважение вызывает такая победа. Но лишь в определённом.

Минпромторг выступил с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения.

Согласно проекту постановления, цель инициативы — защитить права продавцов и издательств в связи с развитием современных технологий.

Вы что там, совсем охуели уже? Реально больше нечем заняться, остальные проблемы с промышленностью и торговлей решены уже?

Как вы себе это представляете? Во-первых, к каждому стеллажу поставить по охраннику, чтобы не дай Б-г кто-то хотя бы даже потянулся за телефоном.

Во-вторых, вот например я обычно прихожу в книжный, чтобы посмотреть на новинки, отфоткать обложки и потом спокойно заказать их с доставкой, чтобы не тащить на себе. А что теперь? Нужно будет берестой и, извиняюсь, писалом запасаться для походов?

В-третьих, отличное обоснование. Только вот в связи с развитием интересно каких именно современных технологий? Фотографии? Интернета? Книгопечатания?

Нет, на очередной законодательный бред натыкаться приходится практически уже каждый день, но тут Минпромторг даже Госдуму перещеголял. В определённом смысле уважение вызывает такая победа. Но лишь в определённом.

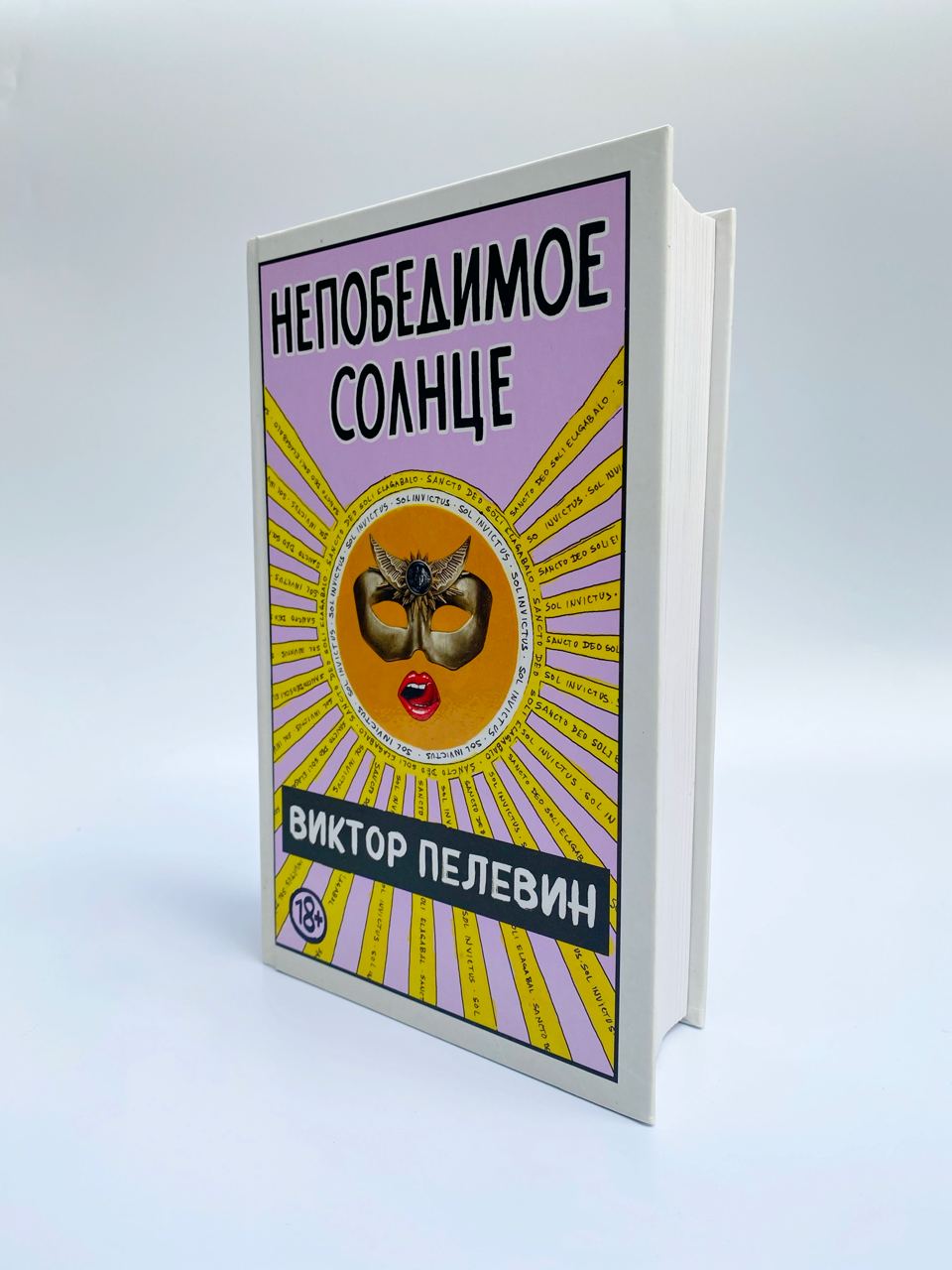

Из нового Пелевина пока понравилась только одна мысль про транснациональные корпорации.

Тоже не новое, кажется, в одном старом интервью он говорил типа, что Березовский приватизирует время, а Гусинский — пространство.

Так и тут, но сейчас он со стороны охранителя обращает внимание на то, что по сути государство сегодня становится главным защитником прав человека. Потому что у корпораций нет этических норм, они вынуждены подчиняться законам. Если бы не государства, старающиеся по мере сил регулировать их внедрение в частную жизнь, все бы уже давно превратилось в антиутопию.

Так что тот, кто сегодня работает на государство, по сути превращается в оппозиционера, потому что он работает на машину, которая мешает превратить мир в делянку условного Безоса.

Тоже не новое, кажется, в одном старом интервью он говорил типа, что Березовский приватизирует время, а Гусинский — пространство.

Так и тут, но сейчас он со стороны охранителя обращает внимание на то, что по сути государство сегодня становится главным защитником прав человека. Потому что у корпораций нет этических норм, они вынуждены подчиняться законам. Если бы не государства, старающиеся по мере сил регулировать их внедрение в частную жизнь, все бы уже давно превратилось в антиутопию.

Так что тот, кто сегодня работает на государство, по сути превращается в оппозиционера, потому что он работает на машину, которая мешает превратить мир в делянку условного Безоса.

2020 September 04