Size: a a a

2021 September 28

2021 September 30

Форум «Открытые данные – 2021» Университетского консорциума исследователей больших данных проходит на базе Севастопольского госуниверситета 30 сентября – 2 октября.

Организаторами выступают Томский государственный университет и Севастопольский государственный университет при поддержке Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Научно-образовательной политики, а также вузов – участников консорциума.

Среди партнеров форума – Университет 20.35, «РедСофт», «Открытая мобильная платформа», ЦИСМ, Megaputer Intelligence, «АРПП-Отечественный софт», TrueConf, ИНИД.

Форум проходит в гибридном формате.

Трансляция – по ссылке.

@rectorsofrussia

Организаторами выступают Томский государственный университет и Севастопольский государственный университет при поддержке Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Научно-образовательной политики, а также вузов – участников консорциума.

Среди партнеров форума – Университет 20.35, «РедСофт», «Открытая мобильная платформа», ЦИСМ, Megaputer Intelligence, «АРПП-Отечественный софт», TrueConf, ИНИД.

Форум проходит в гибридном формате.

Трансляция – по ссылке.

@rectorsofrussia

Принял участие в Форуме "Открытые данные 2021", который делает Томский госуниверситет, СевГу и Университетский консорциум исследователей больших данных.

В числе прочего, обсудили развитие киберспорта в российских университетах. Это новое, но очень перспективное направление трансформации университетов, при этом поддержанное Правительством России.

Наша команда выступила в качестве соучредителяти партнёра Университской ассоциации киберспорта, и мы рассчитываем вовлечь в работу максимальное количество вузов.

http://opendata2021.ru/common_room

В числе прочего, обсудили развитие киберспорта в российских университетах. Это новое, но очень перспективное направление трансформации университетов, при этом поддержанное Правительством России.

Наша команда выступила в качестве соучредителяти партнёра Университской ассоциации киберспорта, и мы рассчитываем вовлечь в работу максимальное количество вузов.

http://opendata2021.ru/common_room

Научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ @hse_live Евгений Сженов поприветствовал участников форума «Открытые данные - 2021»:

«Во-первых, мы живем в период большой консорциумной госполитики. Программа «Приоритет-2030» - это яркий пример, когда один в поле не воин.

Те вызовы, которые пандемия поставила перед всем миром, показали, что только в консорциуме, только в кооперации с разными игроками, можно добиться успеха. Очень важно быть в связке с теми коллегами, которые на рынке уже доказали свою конкурентоспособность.

Во-вторых, без всякого сомнения не может быть ведущего университета, который не умеет не только работать в режиме больших данных, но и исследовать эти данные.

Поэтому работа, которую начала команда Михаила Мягкова, грандиозная, полезная и своевременная. Мы с большим удовольствием приняли предложение Михаила Мягкова включиться в эту работу, потому что понимаем, что, как минимум до 2030 года, вопросы аналитики университетов, вопросы взаимодействия с большими данными – это ключевая задача.

Третий момент – Михаил вначале сказал о киберспорте. Казалось бы, при чем здесь киберспорт. Трансформация системы образования идет очень большими шагами. Мы вместе с вами участвуем в этой большой прекрасной истории.

Без всякого сомнения, будут появляться новые образовательные форматы. Уже сейчас мы в хорошем смысле вынуждены, это вызов перед университетами, разговаривать с молодым поколением, студентами, у которых совершенно другой культурный код, другой код восприятия лидерства.

Киберспорт – это один из новых форматов, которые поддержаны руководством страны. Не только в период локдауна, но и в период офлайна в ведущих университетах коллеги внедряют такой формат, как киберспорт, через который можно и знания, и другие компетенции приобрести.

Я надеюсь, что новый консорциум ждет успех. Мы со своей стороны, по линии научно-образовательной политики, уже прилагаем массу усилий, чтобы этот успех состоялся».

Форум «Открытые данные – 2021» Университетского консорциума исследователей больших данных проходит на базе Севастопольского госуниверситета 30 сентября – 2 октября.

Организаторами выступают Томский государственный университет и Севастопольский государственный университет при поддержке Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Научно-образовательной политики, а также вузов – участников консорциума.

Среди партнеров форума – Университет 20.35, «РедСофт», «Открытая мобильная платформа», ЦИСМ, Megaputer Intelligence, «АРПП-Отечественный софт», TrueConf, ИНИД.

Форум пройдет в гибридном формате.

Трансляция – по ссылке.

Ознакомиться с программой и условиями участия можно на сайте Форума и в telegram-канале Консорциума.

@rectorsofrussia

«Во-первых, мы живем в период большой консорциумной госполитики. Программа «Приоритет-2030» - это яркий пример, когда один в поле не воин.

Те вызовы, которые пандемия поставила перед всем миром, показали, что только в консорциуме, только в кооперации с разными игроками, можно добиться успеха. Очень важно быть в связке с теми коллегами, которые на рынке уже доказали свою конкурентоспособность.

Во-вторых, без всякого сомнения не может быть ведущего университета, который не умеет не только работать в режиме больших данных, но и исследовать эти данные.

Поэтому работа, которую начала команда Михаила Мягкова, грандиозная, полезная и своевременная. Мы с большим удовольствием приняли предложение Михаила Мягкова включиться в эту работу, потому что понимаем, что, как минимум до 2030 года, вопросы аналитики университетов, вопросы взаимодействия с большими данными – это ключевая задача.

Третий момент – Михаил вначале сказал о киберспорте. Казалось бы, при чем здесь киберспорт. Трансформация системы образования идет очень большими шагами. Мы вместе с вами участвуем в этой большой прекрасной истории.

Без всякого сомнения, будут появляться новые образовательные форматы. Уже сейчас мы в хорошем смысле вынуждены, это вызов перед университетами, разговаривать с молодым поколением, студентами, у которых совершенно другой культурный код, другой код восприятия лидерства.

Киберспорт – это один из новых форматов, которые поддержаны руководством страны. Не только в период локдауна, но и в период офлайна в ведущих университетах коллеги внедряют такой формат, как киберспорт, через который можно и знания, и другие компетенции приобрести.

Я надеюсь, что новый консорциум ждет успех. Мы со своей стороны, по линии научно-образовательной политики, уже прилагаем массу усилий, чтобы этот успех состоялся».

Форум «Открытые данные – 2021» Университетского консорциума исследователей больших данных проходит на базе Севастопольского госуниверситета 30 сентября – 2 октября.

Организаторами выступают Томский государственный университет и Севастопольский государственный университет при поддержке Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Научно-образовательной политики, а также вузов – участников консорциума.

Среди партнеров форума – Университет 20.35, «РедСофт», «Открытая мобильная платформа», ЦИСМ, Megaputer Intelligence, «АРПП-Отечественный софт», TrueConf, ИНИД.

Форум пройдет в гибридном формате.

Трансляция – по ссылке.

Ознакомиться с программой и условиями участия можно на сайте Форума и в telegram-канале Консорциума.

@rectorsofrussia

Медиа для науки или наука для медиа

Вчера на Профессорском форуме 2021 «Наука и технологии в XXI веке:тренды и перспективы» был день тематических секций. Он включил в себя разные направления, созвучные вызовам в науке и образовании, которые стоят перед сообществом. Одной из дискуссионных площадок стала секция «Российская наука в медиапространстве».

Арутюн Аветисян, академик, директор Института системного программирования РАН:

Невозможно дать хорошее образование, если нет науки [в университете]. Мне кажется, вот это сейчас важно. Нам нужны модели, роль личности в истории безгранично большая, но нужны модели [по продвижению науки в медиа].

Мы находимся в состоянии системного кризиса, причем мирового, потому что вызовы стоят глобальные.

Сейчас столько программ, что грех жаловаться. Шелуху надо убирать, и масс-медиа должны помочь в этом. Любить надо науку, любить людей, которые ей занимаются. Академические институты могут концентрировать знания и развивать то, что называлось научными школами. А университеты – это союзники.

Если есть хорошая модель, если есть успешные кейсы, их нужно масштабировать. У нас уже нет десятилетия. 2030-й год – это такой Рубикон, куда мы должны подбежать сильными и поджарыми. Медийно что угодно можно написать, но король останется голым, нельзя подменить науку и образование.

Евгений Сжёнов, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика»:

Эта позиция созвучна государственным задачам. Некоторое время назад Александр Сергеев, президент РАН, обратил отдельное внимание на коммуникацию, популяризацию науки для молодёжи, различных сообществ. Но очень часто молодые люди не знают, как им общаться, как обращаться к ученым, которые им интересны, которых они уважают. Барьер культурного, ценностного кода.

И очень важно, когда СМИ рассказывают о научных событиях, многие подходят описательно, без смыслов – интересно ли это тем, кто внутри системы науки и образования? Совершенно неинтересно. Они сами являются производителями событий. Я борюсь, чтобы те, кто рассказывает о науке, взаимодействовали больше с настоящими учеными. И конечно, университет с большой буквы может быть, только когда у него все хорошо с наукой.

Андрей Лавров, старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ:

Научная коммуникация находится в информационном пузыре, из которого нам необходимо выйти.

Я спрашивал коллег, которые не имеют отношения к образовательной и научной сфере, что они представляют о научной коммуникации. Ассоциация номер один – нафталин. Вторая – скандалы. Ни в одной отрасли нет столько скандалов, сколько в науке. А к ним еще добавляется высокомерие. Еще у нас очень много рейтингов, в которых мы потерялись. То количество рейтингов, которые формируют информационное поле, получается слишком большим.

Широкие массы не видят очевидных научных авторитетов. Научные события, которые у масс вызывают чувство гордости, в первую очередь, им по 10 лет. Например, это изобретение графена.

Нам очень важно выйти из информационного пузыря.

Дмитрий Бенеманский, директор Медиацентра УрФУ:

Был 2013-й год, когда на наших соседей свалился метеорит, и наш профессор объехал все ТВ-передачи. Он сделал это потому, что какие-то «эксперты» начали говорить о радиации, инопланетной жизни, он понял, что не имеет право молчать. Это как раз способ коммуникации с молодежью. Мы поняли, что, если приводить ребят к нему в лабораторию, мы создадим этот важный мостик.

Сергей Косенчук, генеральный директор «Лаборатории медиа»:

Каждый второй, кто занимается студенческими медиа, сталкивается с проблемами с руководством вуза [которое не видит смысла их поддерживать]. Если мы хотим, чтобы в университетской среде распространялась информация о науке в вузе, то рейтингах вузов должны быть требования к наличию молодежных медиа. Если они почувствуют поддержку, то будут вовлекаться и в эту повестку.

Определенная точка консолидации – создание федерального форума, как Территория смыслов, для молодежи, которая занимается медиа. Там бы формировались и проекты, и понимание, что нужно рассказывать о науке.

Вчера на Профессорском форуме 2021 «Наука и технологии в XXI веке:тренды и перспективы» был день тематических секций. Он включил в себя разные направления, созвучные вызовам в науке и образовании, которые стоят перед сообществом. Одной из дискуссионных площадок стала секция «Российская наука в медиапространстве».

Арутюн Аветисян, академик, директор Института системного программирования РАН:

Невозможно дать хорошее образование, если нет науки [в университете]. Мне кажется, вот это сейчас важно. Нам нужны модели, роль личности в истории безгранично большая, но нужны модели [по продвижению науки в медиа].

Мы находимся в состоянии системного кризиса, причем мирового, потому что вызовы стоят глобальные.

Сейчас столько программ, что грех жаловаться. Шелуху надо убирать, и масс-медиа должны помочь в этом. Любить надо науку, любить людей, которые ей занимаются. Академические институты могут концентрировать знания и развивать то, что называлось научными школами. А университеты – это союзники.

Если есть хорошая модель, если есть успешные кейсы, их нужно масштабировать. У нас уже нет десятилетия. 2030-й год – это такой Рубикон, куда мы должны подбежать сильными и поджарыми. Медийно что угодно можно написать, но король останется голым, нельзя подменить науку и образование.

Евгений Сжёнов, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика»:

Эта позиция созвучна государственным задачам. Некоторое время назад Александр Сергеев, президент РАН, обратил отдельное внимание на коммуникацию, популяризацию науки для молодёжи, различных сообществ. Но очень часто молодые люди не знают, как им общаться, как обращаться к ученым, которые им интересны, которых они уважают. Барьер культурного, ценностного кода.

И очень важно, когда СМИ рассказывают о научных событиях, многие подходят описательно, без смыслов – интересно ли это тем, кто внутри системы науки и образования? Совершенно неинтересно. Они сами являются производителями событий. Я борюсь, чтобы те, кто рассказывает о науке, взаимодействовали больше с настоящими учеными. И конечно, университет с большой буквы может быть, только когда у него все хорошо с наукой.

Андрей Лавров, старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ:

Научная коммуникация находится в информационном пузыре, из которого нам необходимо выйти.

Я спрашивал коллег, которые не имеют отношения к образовательной и научной сфере, что они представляют о научной коммуникации. Ассоциация номер один – нафталин. Вторая – скандалы. Ни в одной отрасли нет столько скандалов, сколько в науке. А к ним еще добавляется высокомерие. Еще у нас очень много рейтингов, в которых мы потерялись. То количество рейтингов, которые формируют информационное поле, получается слишком большим.

Широкие массы не видят очевидных научных авторитетов. Научные события, которые у масс вызывают чувство гордости, в первую очередь, им по 10 лет. Например, это изобретение графена.

Нам очень важно выйти из информационного пузыря.

Дмитрий Бенеманский, директор Медиацентра УрФУ:

Был 2013-й год, когда на наших соседей свалился метеорит, и наш профессор объехал все ТВ-передачи. Он сделал это потому, что какие-то «эксперты» начали говорить о радиации, инопланетной жизни, он понял, что не имеет право молчать. Это как раз способ коммуникации с молодежью. Мы поняли, что, если приводить ребят к нему в лабораторию, мы создадим этот важный мостик.

Сергей Косенчук, генеральный директор «Лаборатории медиа»:

Каждый второй, кто занимается студенческими медиа, сталкивается с проблемами с руководством вуза [которое не видит смысла их поддерживать]. Если мы хотим, чтобы в университетской среде распространялась информация о науке в вузе, то рейтингах вузов должны быть требования к наличию молодежных медиа. Если они почувствуют поддержку, то будут вовлекаться и в эту повестку.

Определенная точка консолидации – создание федерального форума, как Территория смыслов, для молодежи, которая занимается медиа. Там бы формировались и проекты, и понимание, что нужно рассказывать о науке.

2021 October 01

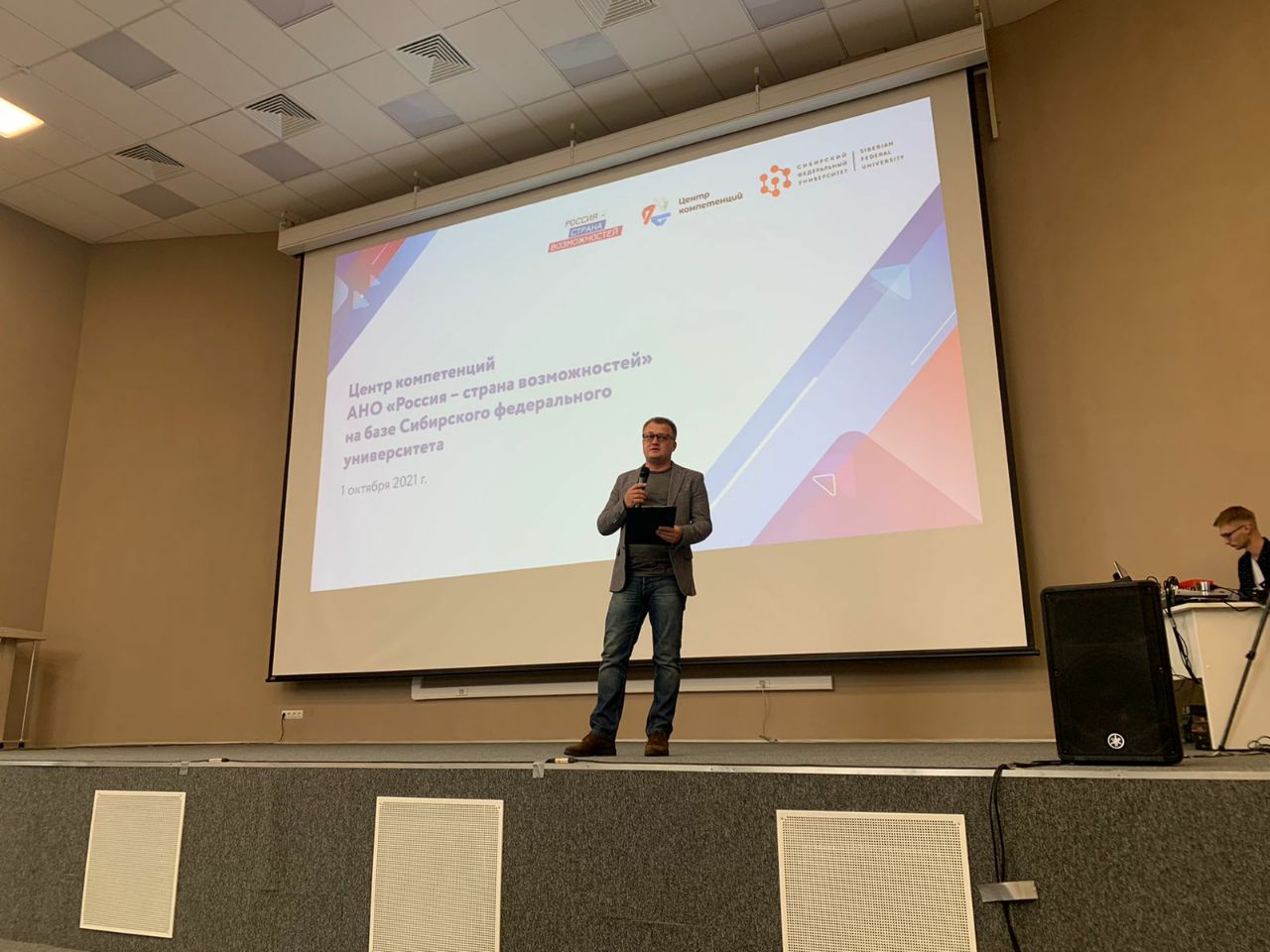

Открыли Центр копметенций АНО "Россия - страна возможностей" в Сибирском федеральном университете (Красноярск).

Очень рад помочь друзьям и верю в успех Центра на базе СФУ. Как минимум, потому что университет "курирует" огромную территорию России, а в самом Красноярске расположены штаб-квартиры и офисы многих корпораций.

Да и кампус СФУ - один из лучших в стране и лучший по спортивной инфраструктуре. А студенческий спорт это точно будущее высшей школы.

Очень рад помочь друзьям и верю в успех Центра на базе СФУ. Как минимум, потому что университет "курирует" огромную территорию России, а в самом Красноярске расположены штаб-квартиры и офисы многих корпораций.

Да и кампус СФУ - один из лучших в стране и лучший по спортивной инфраструктуре. А студенческий спорт это точно будущее высшей школы.

СФУ открывает центр компетенций РСВ

В 11:00 (Мск) состоится открытие Центра оценки и развития управленческих компетенций платформы «Россия – страна возможностей» в Сибирском федеральном университете (Красноярск).

Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета АНО Россия – страна возможностей» в марте 2021 года.

В Центре компетенций студенты всех красноярских вузов смогут пройти диагностику лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО «Россия – страна возможностей».

На открытии Центра выступят:

Первый заместитель Губернатора Красноярского края – руководитель Администрации Губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко,

Директор Департамента государственной службы и кадровой политики Минобрнауки РФ Алексей Свистунов,

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская,

Лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Екатерина Шишацкая,

Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев,

Руководитель Департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Модератор: Евгений Сжёнов, научный руководитель ЭАЦ «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ.

Также в рамках открытия Центра компетенций в СФУ прошёл тренинг «Коммуникационное лидерство университета» по работе с новыми медиа. В мероприятии приняли участие сотрудники пресс-служб вузов Красноярского края.

Прямая трансляция (11:00, Мск):

https://www.youtube.com/watch?v=RjvQTxu5ICc

В 11:00 (Мск) состоится открытие Центра оценки и развития управленческих компетенций платформы «Россия – страна возможностей» в Сибирском федеральном университете (Красноярск).

Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета АНО Россия – страна возможностей» в марте 2021 года.

В Центре компетенций студенты всех красноярских вузов смогут пройти диагностику лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО «Россия – страна возможностей».

На открытии Центра выступят:

Первый заместитель Губернатора Красноярского края – руководитель Администрации Губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко,

Директор Департамента государственной службы и кадровой политики Минобрнауки РФ Алексей Свистунов,

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская,

Лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Екатерина Шишацкая,

Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев,

Руководитель Департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Модератор: Евгений Сжёнов, научный руководитель ЭАЦ «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ.

Также в рамках открытия Центра компетенций в СФУ прошёл тренинг «Коммуникационное лидерство университета» по работе с новыми медиа. В мероприятии приняли участие сотрудники пресс-служб вузов Красноярского края.

Прямая трансляция (11:00, Мск):

https://www.youtube.com/watch?v=RjvQTxu5ICc