Сегодняшний пост будет про... демократию 🙂 Ну точнее про то, почему у нас нет и не будет никогда велодорожек! Хотя...

Сначала про самокаты. В Питере на улицах появились самокаты уже девятой компании! Бум самокатов и в Москве (а еще в паре десятков городов). При этом сюда как в рай устремились и те кто раньше этим не занимался - очень похоже на период, когда в Москве появлялись как грибы каршеринговые компании (около 10) в итоге все умерли.

Вопрос возник вот какой - почему пользователи предпочитают самокат? Он дороже, он сравним по скорости с велосипедом, он не позволяет вести груз и так далее. С чисто практической точки зрения самокат не выигрывает. Но все данные говорят, что и оборачиваемость и прибыль у электросамоката в разы выше, чем у велосипеда!

Это психологический момент? Самокат как развлечение и поэтому готовы платить? Самокат не зазорно и престижно? Быстрее? Меньше усилий? Чтобы понимать что в итоге предпочтет пользователь и как изменятся наши города, администрациям и активистам надо знать это уже сейчас.

В общем - почитайте:

https://alexradchenko.medium.com/самокаты-в-петербурге-2fb14bbeb0fcНасчет велодорожек и вообше качественного благоустройства родилась у меня одна мысль: не невозможно сделать хорошо, спуская урбанину сверху с барского плеча. Хочешь сделать хорошо - делаешь сам, делаешь "для себя"!

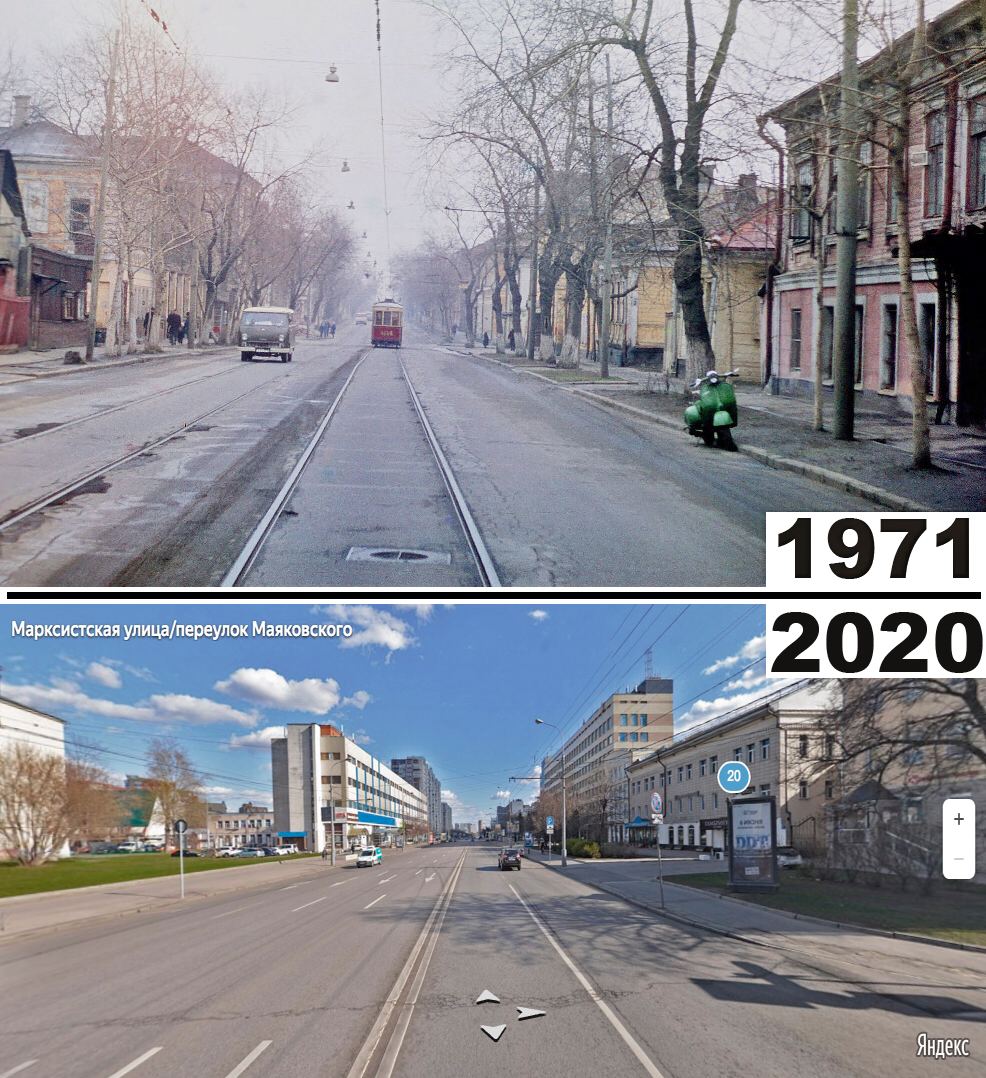

Успех многих европейских (и даже молдавских городов) в том что инфраструктуру (как вело, так и трамвай, так и многое другое)делают по воле и при управлении местных властей или сообщества. Жители или подотчетная им муниципальная власть сами решают что, когда и как сделать и сами принимают работы. Сделать плохо в таких условиях риск гораздо меньше, чем при уравниловке и планах спущенных сверху, когда сроки и качество и финансовый результат проекта диктуется на другом уровне. Сдавать проект и отчитываться тоже будут не местным. Отсюда и другие цели. Например, сделать быстро, а не качаственно, по госту, а не удобно и многое другое.

Представьте, что ремонт у вас в квартире делает жилищник сам, за свой счет и сдает результат тоже сам себе - получите вы при этом качественный продукт? Если думаете что да, посмотрите на ремонт подъездов в домах, где управляющая компания выбрана жильцами и где назначена и подчиняется префектуре.

Вывод один, ни в Москве, ни в другом любом городе решения по инфраструктуре не будут системными, удобными, эффективными и удобными. Этих целей просто нет у Заказчика. Так что можем ныть, можем не ныть, но ждать не стоит.

Например, если бы за заборы и знаки в рамках платило бы само ГИБДД, которое выписывает предписание их ставить - думаю ставить их бы стали в разы меньше.

Но дальше хорошая новость!

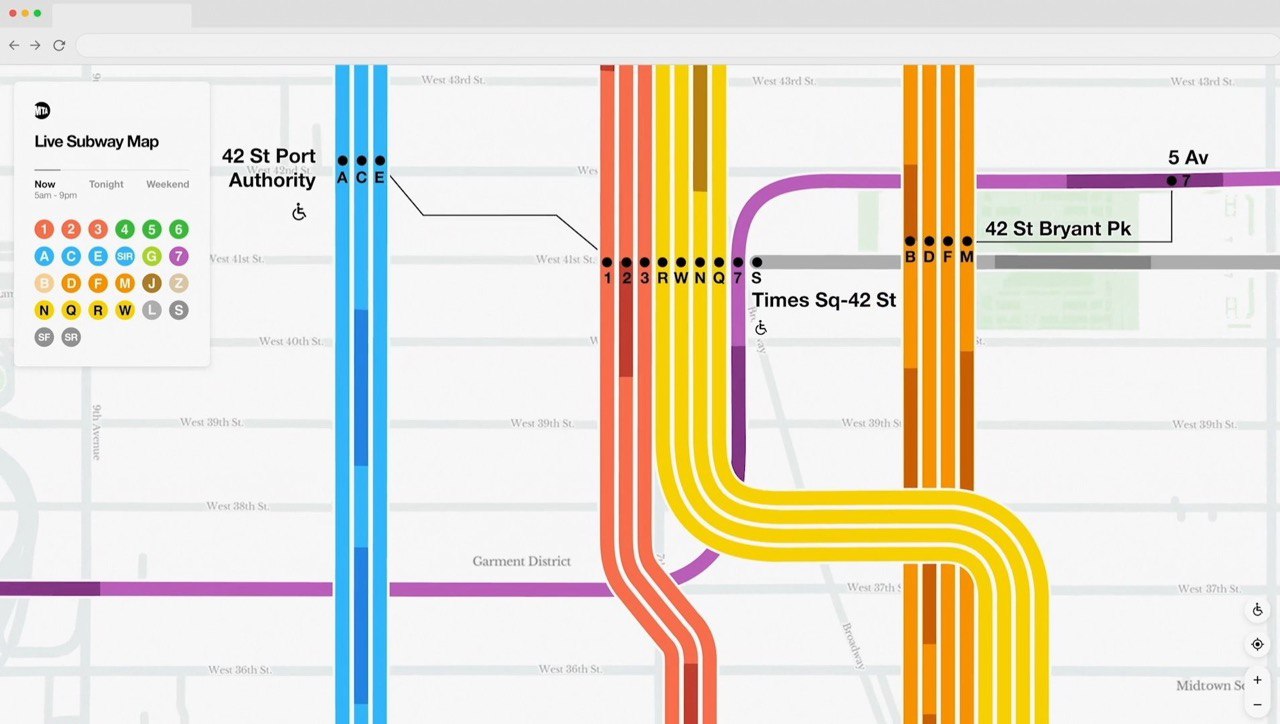

Как и с другой проблемой, а именно кривой скоростной режим, не соотвествие размера и обустройства улицы и многие другие перекосы в проектировании, вопросы инфраструктуры под скорость 15 км/ч решаться сами! Когда? Когда люди перейдут вопреки всему на самокаты и другие способы передвижения предоставляемые крупными игроками. Массовость в поездках на вело и самокате, использование ИТ инфраструктуры и так далее.

Уже сейчас в России бум и каршеринга и кикшеринга (самокатов) - все эти кампании агрегируют большое число данных и жалоб от пользователей и ради вполне конкретной финансовой цели хотят улучшать сервис. Именно они могут быть проводниками и лоббистами инфрастркутуры и улучшения ее качеству и уверен, что будут.

Это не всегда хорошо (цели компаний не полностью совпадают с целями людей и общества), но другого лобиста у нас нет. В итоге тот же Яндекс или Лакибайк на уровне администраций городов смогут продвинуть строительство парковок, дорожек или выравнивания скоростного режима.