Size: a a a

2018 April 22

Красота Востока с

@uzbland

@uzbland

2018 April 23

Пейзажи Кашкадарьи

Photo by Uma Akhrarova

Photo by Uma Akhrarova

Восточная притча о смысле жизни

У одного халифа было все, о чем мог мечтать человек: власть, несметные сокровища, преданные подданные. Но, насладившись всем этим, халиф вдруг понял, что жизнь его бесцельна, он перестал понимать, в чем же смысл его пребывания в этом мире. Томительно тянулись однообразные дни. Советники пытались занять его делами государства, мудрецы и путешественники – рассказами о дальних странах и невероятных чудесах. Но все было бесполезно: взор халифа оставался рассеянным, а мысли мрачными. Жизнь наскучила ему, и он мучительно пытался найти выход.

Однажды некий путешественник рассказал халифу об одном пустыннике, которому было открыто сокровенное, который знал, в чем смысл жизни. И в первый раз за много лет глаза халифа загорелись, забилось учащенно сердце. Он тотчас предупредил придворных, что отправляется в далекий путь и что с собой он возьмет только старого верного слугу, служившего ему с самого детства.

Путь странников пролегал через пустыню, а она, как известно, жестоко наказывает тех, кто относится к ней без должного почтения. Без проводника путники быстро заблудились, а во время песчаной бури потеряли верблюда и бульшую часть своего багажа. Все, что у них осталось, – небольшой бурдюк, в котором было немного воды.

Страшная жара и жажда вскоре сделали свое дело – старый слуга потерял сознание. Страдал от немилосердно палившего солнца и халиф. Он посмотрел на бурдюк, в котором была драгоценная влага. Сейчас он откроет его, освежит губы, вольет в себя вожделенный глоток. А затем, может быть, так же свалится на песок, как и его слуга. Но тут он посмотрел на слугу. Этот человек, который безропотно отправился с ним в далекий путь, умирает здесь, в далекой пустыне, умирает, исполняя долг перед своим господином. И неужели этот человек в последние минуты своей жизни не заслужил благодарности от него? Халиф осознал, что долгие годы этот слуга был просто необходимой вещью, которой никогда не суждено услышать доброго слова.

Халиф взял мешок и влил остатки воды в раскрытые губы слуги. Вскоре тот перестал метаться и заснул спокойным сном. На его лице появилось умиротворение, и халиф, глядя на него, испытал невероятную радость, мгновения счастья, которые он никогда до этого не испытывал. А затем произошло чудо – пошел дождь, что происходит в пустыне раз в несколько лет. Слуга очнулся, и путники наполнили бурдюк водой до краев.

– Мой господин, – сказал старик, – прости меня за мою слабость. Теперь мы можем продолжить наш путь.

– Нет, – покачал головой халиф, – мне уже не нужна встреча с мудрецом, не нужны его откровения. Всевышний уже открыл мне тайну бытия.

У одного халифа было все, о чем мог мечтать человек: власть, несметные сокровища, преданные подданные. Но, насладившись всем этим, халиф вдруг понял, что жизнь его бесцельна, он перестал понимать, в чем же смысл его пребывания в этом мире. Томительно тянулись однообразные дни. Советники пытались занять его делами государства, мудрецы и путешественники – рассказами о дальних странах и невероятных чудесах. Но все было бесполезно: взор халифа оставался рассеянным, а мысли мрачными. Жизнь наскучила ему, и он мучительно пытался найти выход.

Однажды некий путешественник рассказал халифу об одном пустыннике, которому было открыто сокровенное, который знал, в чем смысл жизни. И в первый раз за много лет глаза халифа загорелись, забилось учащенно сердце. Он тотчас предупредил придворных, что отправляется в далекий путь и что с собой он возьмет только старого верного слугу, служившего ему с самого детства.

Путь странников пролегал через пустыню, а она, как известно, жестоко наказывает тех, кто относится к ней без должного почтения. Без проводника путники быстро заблудились, а во время песчаной бури потеряли верблюда и бульшую часть своего багажа. Все, что у них осталось, – небольшой бурдюк, в котором было немного воды.

Страшная жара и жажда вскоре сделали свое дело – старый слуга потерял сознание. Страдал от немилосердно палившего солнца и халиф. Он посмотрел на бурдюк, в котором была драгоценная влага. Сейчас он откроет его, освежит губы, вольет в себя вожделенный глоток. А затем, может быть, так же свалится на песок, как и его слуга. Но тут он посмотрел на слугу. Этот человек, который безропотно отправился с ним в далекий путь, умирает здесь, в далекой пустыне, умирает, исполняя долг перед своим господином. И неужели этот человек в последние минуты своей жизни не заслужил благодарности от него? Халиф осознал, что долгие годы этот слуга был просто необходимой вещью, которой никогда не суждено услышать доброго слова.

Халиф взял мешок и влил остатки воды в раскрытые губы слуги. Вскоре тот перестал метаться и заснул спокойным сном. На его лице появилось умиротворение, и халиф, глядя на него, испытал невероятную радость, мгновения счастья, которые он никогда до этого не испытывал. А затем произошло чудо – пошел дождь, что происходит в пустыне раз в несколько лет. Слуга очнулся, и путники наполнили бурдюк водой до краев.

– Мой господин, – сказал старик, – прости меня за мою слабость. Теперь мы можем продолжить наш путь.

– Нет, – покачал головой халиф, – мне уже не нужна встреча с мудрецом, не нужны его откровения. Всевышний уже открыл мне тайну бытия.

Музыкальное наследие

@uzbland

@uzbland

Спокойной ночи и добрых снов!

2018 April 24

Голодная степь (Мирзачуль, Бетпак-Дала) — глинисто-солончаковая пустыня, занимающая территории Узбекистана, Южного Казахстана и Зафарабадского района Таджикистана. Расположена на левобережье Сырдарьи, по выходе её из Ферганской долины. Площадь около 10 тыс. км².

Освоение степи относится к концу XIX века, когда степь окончательно вошла в состав Российской империи. Перед Первой мировой войной в Голодной степи было начато сооружение оросительных каналов.

Тем не менее, широкое вовлечение земель Голодной степи в хозяйственный оборот связывают с советскими временами. Декретом Совета народных комиссаров от 17 мая 1918 «Об организации оросительных работ в Туркестане» предусматривалось оросить в Голодной степи 500 тысяч десятин земли. Существовали многочисленные проекты орошения Голодной степи, один из которых включал плотины, административные, общественные, жилые сооружения и был разработан в 1920 году архитектором Ф. О. Шехтелем, но так и не был реализован. В 1956 году с целью развития хлопковой монокультуры, часть территории Голодной степи была передана от Казахской ССР Узбекской ССР. С реконструкцией Северного канала им. С. М. Кирова и сооружением Центрального, Южно-Голодностепского каналов и других каналов (особенно за 1950—60-е годы), обширные пространства Голодной степи были обводнены. Это дало возможность превратить бесплодные пустыни в крупный район (площадь около 800 тысяч га) хлопководства Узбекской ССР. В годы СССР в Голодной степи появились новые совхозы, города (Гулистан, Янгиер) и посёлки.

Освоение степи относится к концу XIX века, когда степь окончательно вошла в состав Российской империи. Перед Первой мировой войной в Голодной степи было начато сооружение оросительных каналов.

Тем не менее, широкое вовлечение земель Голодной степи в хозяйственный оборот связывают с советскими временами. Декретом Совета народных комиссаров от 17 мая 1918 «Об организации оросительных работ в Туркестане» предусматривалось оросить в Голодной степи 500 тысяч десятин земли. Существовали многочисленные проекты орошения Голодной степи, один из которых включал плотины, административные, общественные, жилые сооружения и был разработан в 1920 году архитектором Ф. О. Шехтелем, но так и не был реализован. В 1956 году с целью развития хлопковой монокультуры, часть территории Голодной степи была передана от Казахской ССР Узбекской ССР. С реконструкцией Северного канала им. С. М. Кирова и сооружением Центрального, Южно-Голодностепского каналов и других каналов (особенно за 1950—60-е годы), обширные пространства Голодной степи были обводнены. Это дало возможность превратить бесплодные пустыни в крупный район (площадь около 800 тысяч га) хлопководства Узбекской ССР. В годы СССР в Голодной степи появились новые совхозы, города (Гулистан, Янгиер) и посёлки.

Назар Магомет. Голодная степь

Фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский

Фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский

Этот сладкий карапузик шлет вам нежность и добро!

Музыкальное наследие

@uzbland

@uzbland

2018 April 25

Фото дня!

Мира и гармонии,

Любви и взаимопонимания Вам и Вашим близким!

Мира и гармонии,

Любви и взаимопонимания Вам и Вашим близким!

Музыкальное наследие

@uzbland

@uzbland

Красота Востока с

@uzbland

@uzbland

2018 April 26

Доброе утро, дорогие подписчики и гости!

Пусть вас в жизни любовь окружает

И успехам не будет конца,

Радость сердце всегда наполняет,

И улыбка не сходит с лица!

Пусть вас в жизни любовь окружает

И успехам не будет конца,

Радость сердце всегда наполняет,

И улыбка не сходит с лица!

В этот день, 52 года назад, в 5 часов 23 минуты произошло самое страшное землетрясение за всю историю Ташкента. Нашу столицу восстанавливали большой страной. Как это было - рассказывает и показывает в своём документальном фильме "Столица дружбы и тепла" замечательный режиссёр Сардор Исхаков. Приятного просмотра!

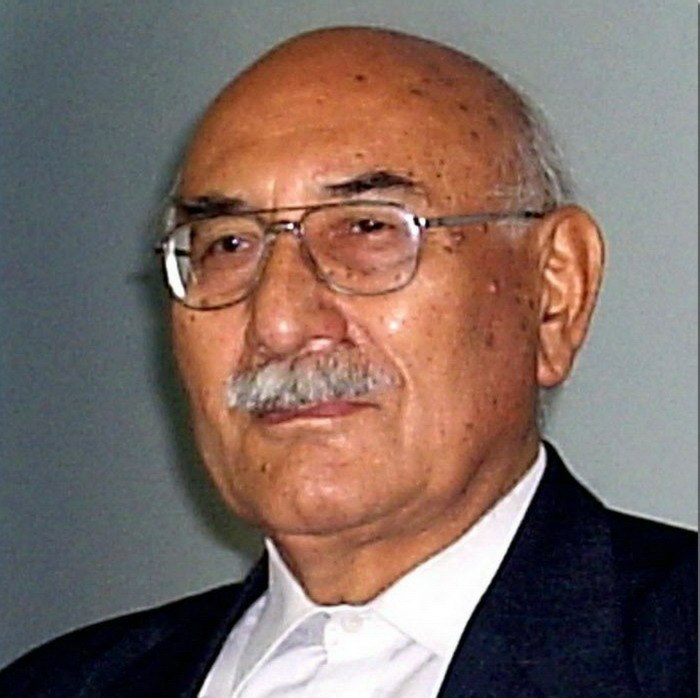

Ушёл из жизни Шухрат Аббасов, советский и узбекский кинорежиссёр, сценарист, актер кино, педагог. Народный артист СССР (1981).

Шухрат Салихович родился 16 января 1931 года в Коканде. В 1949 году окончил Ташкентский медицинский техникум, в 1954 — режиссёрский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана), в 1958 — Высшие режиссёрские курсы при «Мосфильме».

В 1954—1956 годах — главный режиссёр Ташкентского областного музыкально-драматического театра им. М. Уйгура в Янгиюле.

С 1958 по 1991 год — режиссёр киностудии «Узбекфильм», в 1982—1986 годах — её директор.

Секретарь правления Союза кинематографистов Узбекистана. В 1996-2001 годах — первый заместитель председателя правления Союза кинематографистов Узбекистана.

Преподавал в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана) (с 1983 года — профессор, с 1991 — заведующий кафедрой «Искусство драмы и кино»).

Творчество Шухрата Аббасова оставило неизгладимый след в истории кинематографа и постановочного искусства. Он создал знаменитые и любимые всеми фильмы "Ты не сирота", "Об этом говорит вся махалля", "Ташкент - город хлебный", "Абу Райхан Беруни", "Отчие долины", "Огненные дороги" и другие. Снимался в эпизодах кинокартин "Птицы наших надежд" и "Тайна красоты". В его репертуаре такие спектакли, как «Сердечные тайны» Б. Рахманова, «Нурхон» К. Яшена, «Проделки Майсары» Хамзы, «Больные зубы» А. Каххара и другие.

Шухрат Салихович родился 16 января 1931 года в Коканде. В 1949 году окончил Ташкентский медицинский техникум, в 1954 — режиссёрский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана), в 1958 — Высшие режиссёрские курсы при «Мосфильме».

В 1954—1956 годах — главный режиссёр Ташкентского областного музыкально-драматического театра им. М. Уйгура в Янгиюле.

С 1958 по 1991 год — режиссёр киностудии «Узбекфильм», в 1982—1986 годах — её директор.

Секретарь правления Союза кинематографистов Узбекистана. В 1996-2001 годах — первый заместитель председателя правления Союза кинематографистов Узбекистана.

Преподавал в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана) (с 1983 года — профессор, с 1991 — заведующий кафедрой «Искусство драмы и кино»).

Творчество Шухрата Аббасова оставило неизгладимый след в истории кинематографа и постановочного искусства. Он создал знаменитые и любимые всеми фильмы "Ты не сирота", "Об этом говорит вся махалля", "Ташкент - город хлебный", "Абу Райхан Беруни", "Отчие долины", "Огненные дороги" и другие. Снимался в эпизодах кинокартин "Птицы наших надежд" и "Тайна красоты". В его репертуаре такие спектакли, как «Сердечные тайны» Б. Рахманова, «Нурхон» К. Яшена, «Проделки Майсары» Хамзы, «Больные зубы» А. Каххара и другие.

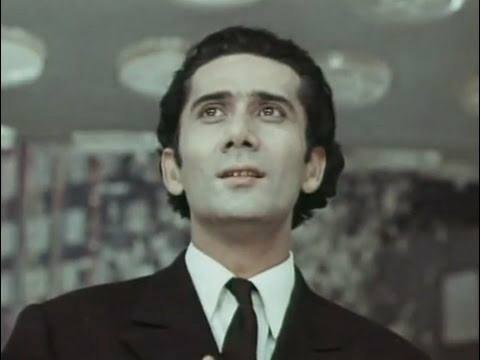

Сегодня, 82 года со дня рождения Батыра Каримовича Закирова

- узбекский советский певец, писатель, поэт, художник и актёр. Родоначальник эстрадного искусства в республике. Народный артист Узбекской ССР (1965)

Родился 26 апреля 1936 года в Москве, в родильном доме № 1 на Арбате, в семье профессиональных музыкантов.

Отец — Карим Закиров, оперный певец-баритон,народный артист Узбекской ССР (1939) и солист Узбекского государственного театра оперы и балета имени Алишера Навои.

Мать — Шоиста́ Саидова, певица, исполнительница народных песен, солистка Ташкентского музыкального театра драмы и комедии имени Мукими.

Атмосфера искусства и творчества питала детей в их семье с ранних лет. Так сформировалась в Ташкенте музыкально-артистическая династия Закировых.

В 1956 году приняв участие в создании первого эстрадного коллектива в Узбекистане — молодёжного ансамбля «Юность», в составе которого приезжает на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве (1957). Там впервые в его исполнении прозвучала песня на арабском языке «О светоч грёз моих (Арабское танго)», под вторым своим названием ставшая очень известной и популярной в СССР. Аранжировку песни сделал Ян Френкель.

С конца 1950-х певец становится популярным в СССР исполнителем песен различного жанра — это оперные арии, узбекские народные песни, песни советских композиторов и зарубежные шлягеры, исполняемые практически всегда на языке оригинала. Он поёт азербайджанские, иранские, афганские, турецкие, индийские, греческие, итальянские, испанские, французские песни.

Народный артист умер 23 января 1985 года в ташкентской больнице и был похоронен на Чигатайском мемориальном кладбище.

Посмертно награждён орденом «За выдающиеся заслуги» (Буюк хизматлари учун).

- узбекский советский певец, писатель, поэт, художник и актёр. Родоначальник эстрадного искусства в республике. Народный артист Узбекской ССР (1965)

Родился 26 апреля 1936 года в Москве, в родильном доме № 1 на Арбате, в семье профессиональных музыкантов.

Отец — Карим Закиров, оперный певец-баритон,народный артист Узбекской ССР (1939) и солист Узбекского государственного театра оперы и балета имени Алишера Навои.

Мать — Шоиста́ Саидова, певица, исполнительница народных песен, солистка Ташкентского музыкального театра драмы и комедии имени Мукими.

Атмосфера искусства и творчества питала детей в их семье с ранних лет. Так сформировалась в Ташкенте музыкально-артистическая династия Закировых.

В 1956 году приняв участие в создании первого эстрадного коллектива в Узбекистане — молодёжного ансамбля «Юность», в составе которого приезжает на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве (1957). Там впервые в его исполнении прозвучала песня на арабском языке «О светоч грёз моих (Арабское танго)», под вторым своим названием ставшая очень известной и популярной в СССР. Аранжировку песни сделал Ян Френкель.

С конца 1950-х певец становится популярным в СССР исполнителем песен различного жанра — это оперные арии, узбекские народные песни, песни советских композиторов и зарубежные шлягеры, исполняемые практически всегда на языке оригинала. Он поёт азербайджанские, иранские, афганские, турецкие, индийские, греческие, итальянские, испанские, французские песни.

Народный артист умер 23 января 1985 года в ташкентской больнице и был похоронен на Чигатайском мемориальном кладбище.

Посмертно награждён орденом «За выдающиеся заслуги» (Буюк хизматлари учун).