Animal Studies #2

Беда подкралась, откудова не ждали. Всем общественно-политическим СМИ оказалось наплевать на события годичной давности в Кемерово, но не культурному сайту

Colta.ru (мы его не любим). Здесь специалист по топоту котов Оксана Тимофеева решила вспомнить "Зимнюю вишню" и заодно написать за народ. Ведь за народ у нас подумать некому, кроме интеллигенции и Владислава Суркова.

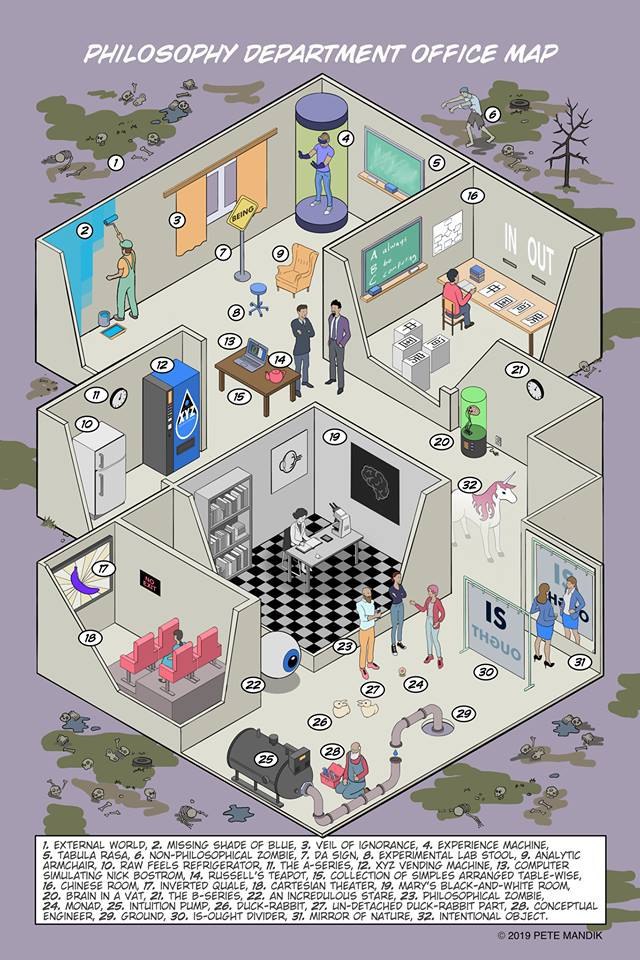

В этой, по своему замечательной, статье народ собирается при помощи фейк-ньюс ("спасибо", кстати, "народу", усиленно глотавшему вранье украинских спамеров о тысячах трупов в кемеровских моргах, за новый закон о фейк-ньюс) и при помощи дружного хора великих мыслителей прошлого и настоящего: начинаем с Христа, потом Гоббс, Локк, Руссо, Шмитт, Гегель, потом сразу, забыв о Марксе, Негри, Вирно, Спиноза, конечно Агамбен и Делез с Канетти в ссылках, которые все вместе, забыв о распрях, учат обывателей быть народом.

Кстати, крутая же формула, на зависть Бенедикту Андерсону: ложь + теория = народ.

У одного маргинального интеллектуала мы как-то давно видели полезные размышления о подобной практике трактовки любой конъюнктуры при помощи первой попавшейся с полки толстой книжки. Не то, что мы были с ним согласны, но что-то в этом рассуждении определенно есть:

"Интересно, а как бы вот так нашим интеллектуалам внушить идею теоретического драйвера? Ну, что, например, не стоит так вот просто брать с полки книгу социального теоретика - что Лумана, что Шмитта, что, я не знаю, Маркса или даже Платона - и прямо и непосредственно брать и читать медиареальность (а у нас вообще никакой другой больше нет, за исключением осколков быта) через нее.

Как им объяснить, что тонны публицистики и вообще-то презираемые журналы из WOS или SCOPUS как раз и существуют для того (и потому), что обеспечивают заземление больших теорий. Что нельзя вот так просто взять и прийти к людям 21 века с Платоном наперевес (хотя сам по себе этот жест невероятно крут - и это вправду сильный философский ход, который требует уважения - это известная идея смычки харда и софта без систем, которые брали бы на себя ответственность за нее, своего рода hardware democracy). Анекдот в том, что любой платон или аристотель в подобного рода прямых, неопосредованных играх всегда уже развернут заранее в определенную сторону, из источника он превращается в оружие - из родника мысли хочет стать брандспойтом полиции.

И, в общем, очевидно, почему это происходит: реальность в такого рода теоретических тайпах не имеет четкой токен-репрезентативной природы. То есть никогда с точностью не ясно, чем для большой теории типа теории игр, теории социальной стратификации или теории классовой борьбы являются конкретные события - что Болотная, что выборы Трампа. Что это - некий пример, на котором теория показывает свою состоятельность? Или это некоторое разрешение теории, с которым факты могут мириться? Или иначе - это факт, который только и виден из перспективы теории (обычно в отечественной критике наоборот - факты возопиют о теории, которая вызывается из небытия подобно духам на спиритическом сеансе)?

Драйвер - это способ чтения теории в практической перспективе, то есть просто способ, при котором она только и может работать. Проблема в том, что наши теоретики презирают эту дешевую работу, они не хотят "писать драйверы". Впрочем, меня не оставляет надежда, что наши великие социогоуманитарные мыслители все-таки отдают себе отчет в том, насколько это смешно подключать книжную реальность к миру без своеобразного переходника. Что их чтение "Трамп это Гитлер" и тому подобное - это в точности не-тексты (или наоборот тексты - так, как их понимал Фрейд, как отчет о неврозе и травме) и относятся они к ним соответствующим образом: не мысль, а acting-out, в буквальном смысле - теоретический крик".