Size: a a a

2021 August 22

2021 August 23

Сериал «Кафедра» (Netflix, 2021) сообщает нам, что Дэвид Духовны писал диплом у Харольда Блума.

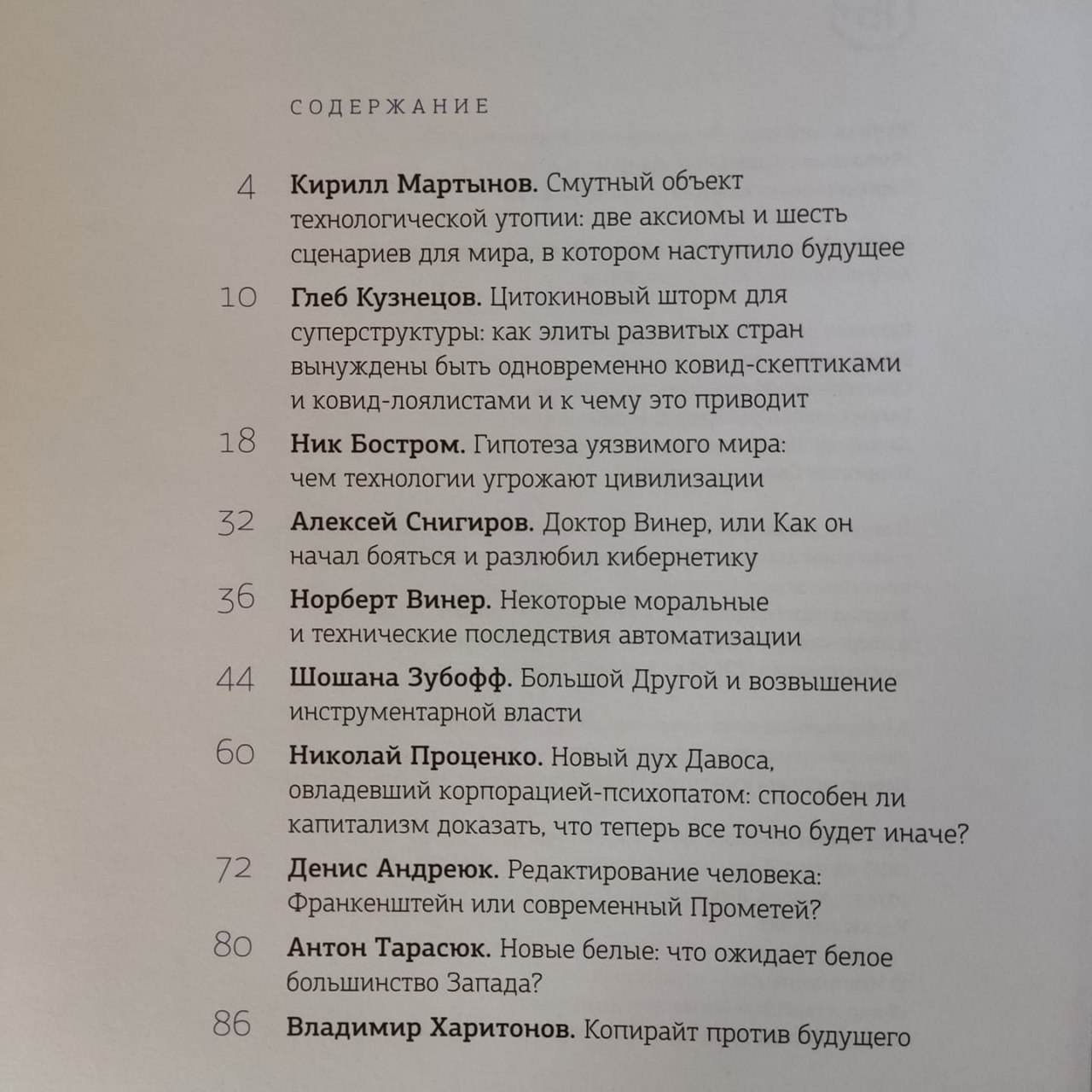

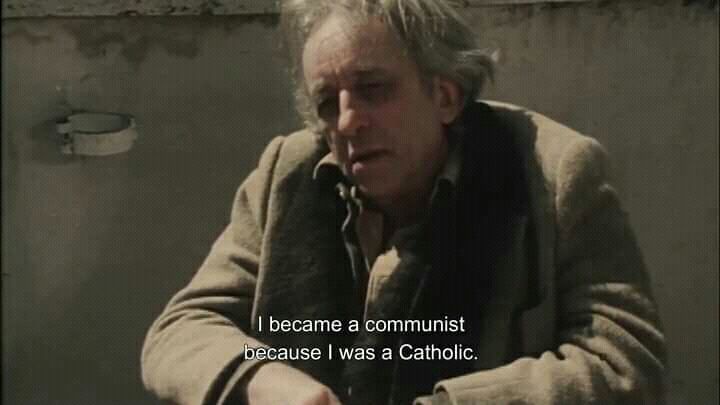

L'Aventure Althusser (2017) Бруно Оливьеро – довольно стандартный биографический док, составленный преимущественно из воспоминаний товарищей и учеников (Сэв, Машре, Балибар, Рансьер) и акцентирующий внимание на политической жизни Альтюссера, почти замалчивая его «l'aventure philosophique». Для знакомых с Альтюссером в фильме вряд ли найдется что-то новое, однако пара моментов любопытна. Люсьен Сэв утверждает, что по большому счету Альтюссеру политика была не интересна и образ кабинетного ученого ему полностью подходит. Сам Альтюссер в апреле 1980 года в интервью для RAI утверждает, что прямой путь в коммунизм – католицизм. Но самые прекрасные кадры фильма – фотографии переводчицы Альтюссера на итальянский Франки Мадонии, в которую французский философ был влюблён, а их переписка составила важную часть его архива.

Славой Жижек

«Янки гоу хоум… и возьми меня с собой!»

Пару дней назад международный аэропорт Хамад в Катаре был признан лучшим в мире, победив аэропорт Чанги в Сингапуре. Но сообщения о роскошных удобствах, доступных в Хамаде, были полностью омрачены тем, что происходит в аэропорту Кабула: тысячи людей отчаянно пытаются покинуть страну, люди хватаются за взлетающие самолеты и падают с них после взлета… как будто мы являемся новыми трагическими свидетелями ироничного дополнения к старому антиколониальному девизу: «Yankee go home!» — «Янки иди домой… и возьми меня с собой!»

Настоящая загадка заключается в том, что, должно быть, стало сюрпризом и для самих талибов — как быстро сопротивление афганской армии сошло на нет. Если тысячи людей сейчас отчаянно пытаются вылететь из страны и готовы рисковать жизнью, чтобы спастись, почему они не боролись с талибами? Почему они предпочитают смерть, упав с неба, а не смерть в бою? Легко ответить на этот вопрос, указав что те, кто толпится в аэропорту Кабула, — это развращенное меньшинство американских коллаборационистов… Однако как насчет тысяч женщин, которые в страхе сидят по домам? Они тоже коллаборационисты?

(дальше)

«Янки гоу хоум… и возьми меня с собой!»

Пару дней назад международный аэропорт Хамад в Катаре был признан лучшим в мире, победив аэропорт Чанги в Сингапуре. Но сообщения о роскошных удобствах, доступных в Хамаде, были полностью омрачены тем, что происходит в аэропорту Кабула: тысячи людей отчаянно пытаются покинуть страну, люди хватаются за взлетающие самолеты и падают с них после взлета… как будто мы являемся новыми трагическими свидетелями ироничного дополнения к старому антиколониальному девизу: «Yankee go home!» — «Янки иди домой… и возьми меня с собой!»

Настоящая загадка заключается в том, что, должно быть, стало сюрпризом и для самих талибов — как быстро сопротивление афганской армии сошло на нет. Если тысячи людей сейчас отчаянно пытаются вылететь из страны и готовы рисковать жизнью, чтобы спастись, почему они не боролись с талибами? Почему они предпочитают смерть, упав с неба, а не смерть в бою? Легко ответить на этот вопрос, указав что те, кто толпится в аэропорту Кабула, — это развращенное меньшинство американских коллаборационистов… Однако как насчет тысяч женщин, которые в страхе сидят по домам? Они тоже коллаборационисты?

(дальше)

Кураев предложил Бузовой и Собчак стать игуменьями.

А теперь к программе телепередач и публичных мероприятий на вторник, 24 августа.

Часть I Телепередачи

12:00 Ян Левченко «Как читать книги о современном искусстве: несколько лайфхаков».

13:00 Ольга Рогинская «„Автобиография“ Бенджамина Франклина: как устроен сюжет американской истории успеха?»

19:00 Дмитрий Сегал «Творчество Осипа Мандельштама и апокалипсис русской культуры 1917–1921».

Часть II Мероприятия

18:30 Москва: Анна Пожидаева «Изображения Сотворения мира в средневековой Европе: на пересечении традиций» (Триумф).

19:00 Москва: Стас Намин, Армен Апресян «Разговор с Неизвестным» (ММОМА).

19:00 Москва: Дмитрий Крехов «Исихасткая молитва словами Григория Паламы» (Листва).

19:00 Москва: Алла Штейнман, Игорь Алюков, Ольга Патрушева «Современная израильская литература, ее национальные особенности и тонкости перевода». (ВГБИЛ)

19:00 Москва: Стас Тыркин «Мартин Иден» (Художественный).

19:30 Петербург: Виктор Воронин «Защитники наследия» (Новая Голландия).

19:30 Москва: Иван Афанасьев «Как анализировать фильм» (ЗиЛ).

19:30 Москва: Дискуссия «Белые цисгендерные мужчины, и что нам с ними делать?» Кирилл Мартынов, Арина Холина, Ольга Савинская (Клуб).

19:30 Москва: Андрей Загудаев «Побег из Нью-Йорка» (Москино).

20:15 Москва: Владимир Лященко «Ненависть» (Москино).

А теперь к программе телепередач и публичных мероприятий на вторник, 24 августа.

Часть I Телепередачи

12:00 Ян Левченко «Как читать книги о современном искусстве: несколько лайфхаков».

13:00 Ольга Рогинская «„Автобиография“ Бенджамина Франклина: как устроен сюжет американской истории успеха?»

19:00 Дмитрий Сегал «Творчество Осипа Мандельштама и апокалипсис русской культуры 1917–1921».

Часть II Мероприятия

18:30 Москва: Анна Пожидаева «Изображения Сотворения мира в средневековой Европе: на пересечении традиций» (Триумф).

19:00 Москва: Стас Намин, Армен Апресян «Разговор с Неизвестным» (ММОМА).

19:00 Москва: Дмитрий Крехов «Исихасткая молитва словами Григория Паламы» (Листва).

19:00 Москва: Алла Штейнман, Игорь Алюков, Ольга Патрушева «Современная израильская литература, ее национальные особенности и тонкости перевода». (ВГБИЛ)

19:00 Москва: Стас Тыркин «Мартин Иден» (Художественный).

19:30 Петербург: Виктор Воронин «Защитники наследия» (Новая Голландия).

19:30 Москва: Иван Афанасьев «Как анализировать фильм» (ЗиЛ).

19:30 Москва: Дискуссия «Белые цисгендерные мужчины, и что нам с ними делать?» Кирилл Мартынов, Арина Холина, Ольга Савинская (Клуб).

19:30 Москва: Андрей Загудаев «Побег из Нью-Йорка» (Москино).

20:15 Москва: Владимир Лященко «Ненависть» (Москино).

2021 August 24

Добрый день.

Франко Моретти

Посторонние

5. Прошлое и настоящее. Большая история редко осуществляет набеги в текст Theory of the Gimmick, но когда делает это, то делает это тонко и емко: будь то «рост зарождающейся экономики услуг» при жизни Джеймса, параллель между «опустошением» фотографического воображения Редланда и понятием «долгого спада» Бреннера, или частота использования гиммика, «достигшая пика в 1973 году, что является общим маркером конца „золотого века капитализма“».

Тем не менее, как критик-марксист Нгаи определенно неравнодушна к истории. Возможно, это связано с тем, что она является специалистом по современному искусству и литературе («современное» начинается примерно с концептуального искусства 1960-х годов), и, в частности, с ее интерпретацией современного как своего рода момента истины эстетической практики последних двух столетий: момента, когда «интересная поэзия» Шлегеля или «модульная структура» «человека-идеи» Мелвилла находят свое окончательное воплощение — окончательное и эпифаническое — в серии фотографий Эда Руши, или в «комбинаторной машине» инсталляции «Путешествие в страх». «Не должны ли различия между… Европой периода начала индустриализации и постфордистскими Соединенными Штатами больше значить, чем сходства?» — спрашивает она в главе об «интересном» в Our Aesthetic Categories, где впервые сформулировано подобное телескопирование прошлого и настоящего. И ответ таков: нет; в духе знаменитого отрывка из введения к «Экономическим рукописям» Маркса 1857 года, история располагается на наклонной плоскости, где ее предыдущие стадии становятся все более понятными в свете самых последних.

Это прошлое, которое ускоряется по направлению к настоящему — до точки таяния в «вечном настоящем» лишенного изменений капиталистического развития, — вводит тему абстракции, которая, хотя ее обычно избегают в эстетических исследованиях, является еще одной чертой, определяющей Theory of the Gimmick. В книге абстракция принимает различные формы, от эффектно развоплощенной грамматики Джеймса — «Что определило речь, которая поразила его во время их встречи, едва ли имеет значение, вероятно, это были лишь несколько слов, произнесенные им самим совершенно непроизвольно» — до превращения тела солдата в «иероглиф ценности» в «Музыке для порно» Халперна. Но ключевым фрагментом, безусловно, является глава о сериях фотографий Редланда, где каждое отдельное (и очень индивидуализированное) изображение — брелок, ребенок, упаковка «Hamburger Helper», знак из пенопласта — сначала хирургически удаляется из любого воображаемого жизненного контекста, а затем холодно помещается в типографскую клетку, напоминающую витрину магазина или страницу каталога. «Чувственно богатые и богато дифференцированные», к чему бы они не относились, образы Редланда складываются в призрачный «не-мир», который одновременно выражен и отчужден списками, которыми пестрит письмо Нгаи, где наигранная демонстрация товарной эрудиции — «гарниры, украшения, оборки… …парики, клипсы, тиары, накладные ногти» — молча превращается в признание пустого излишества: как если бы мы встретились лицом к лицу с Zeitgeist, который потерял свой Geist, или с «перманентной опиумной войной» — «обогащенным через лишением» — «Общества спектакля» Дебора.

(продолжение следует)

Посторонние

5. Прошлое и настоящее. Большая история редко осуществляет набеги в текст Theory of the Gimmick, но когда делает это, то делает это тонко и емко: будь то «рост зарождающейся экономики услуг» при жизни Джеймса, параллель между «опустошением» фотографического воображения Редланда и понятием «долгого спада» Бреннера, или частота использования гиммика, «достигшая пика в 1973 году, что является общим маркером конца „золотого века капитализма“».

Тем не менее, как критик-марксист Нгаи определенно неравнодушна к истории. Возможно, это связано с тем, что она является специалистом по современному искусству и литературе («современное» начинается примерно с концептуального искусства 1960-х годов), и, в частности, с ее интерпретацией современного как своего рода момента истины эстетической практики последних двух столетий: момента, когда «интересная поэзия» Шлегеля или «модульная структура» «человека-идеи» Мелвилла находят свое окончательное воплощение — окончательное и эпифаническое — в серии фотографий Эда Руши, или в «комбинаторной машине» инсталляции «Путешествие в страх». «Не должны ли различия между… Европой периода начала индустриализации и постфордистскими Соединенными Штатами больше значить, чем сходства?» — спрашивает она в главе об «интересном» в Our Aesthetic Categories, где впервые сформулировано подобное телескопирование прошлого и настоящего. И ответ таков: нет; в духе знаменитого отрывка из введения к «Экономическим рукописям» Маркса 1857 года, история располагается на наклонной плоскости, где ее предыдущие стадии становятся все более понятными в свете самых последних.

Это прошлое, которое ускоряется по направлению к настоящему — до точки таяния в «вечном настоящем» лишенного изменений капиталистического развития, — вводит тему абстракции, которая, хотя ее обычно избегают в эстетических исследованиях, является еще одной чертой, определяющей Theory of the Gimmick. В книге абстракция принимает различные формы, от эффектно развоплощенной грамматики Джеймса — «Что определило речь, которая поразила его во время их встречи, едва ли имеет значение, вероятно, это были лишь несколько слов, произнесенные им самим совершенно непроизвольно» — до превращения тела солдата в «иероглиф ценности» в «Музыке для порно» Халперна. Но ключевым фрагментом, безусловно, является глава о сериях фотографий Редланда, где каждое отдельное (и очень индивидуализированное) изображение — брелок, ребенок, упаковка «Hamburger Helper», знак из пенопласта — сначала хирургически удаляется из любого воображаемого жизненного контекста, а затем холодно помещается в типографскую клетку, напоминающую витрину магазина или страницу каталога. «Чувственно богатые и богато дифференцированные», к чему бы они не относились, образы Редланда складываются в призрачный «не-мир», который одновременно выражен и отчужден списками, которыми пестрит письмо Нгаи, где наигранная демонстрация товарной эрудиции — «гарниры, украшения, оборки… …парики, клипсы, тиары, накладные ногти» — молча превращается в признание пустого излишества: как если бы мы встретились лицом к лицу с Zeitgeist, который потерял свой Geist, или с «перманентной опиумной войной» — «обогащенным через лишением» — «Общества спектакля» Дебора.

(продолжение следует)

Вскрылась реальная история поимки Эйхмана. Нацистского преступника помог вычислить и найти геолог с философским образованием. Подробности здесь.

А теперь к программе телепередач и публичных мероприятий на среду, 25 августа.

Часть I Телепередачи

12:00 Никита Сюндюков «Христианский реализм».

13:00 Круглый стол «Развитие доступной городской среды». Юлия Саранова, Владимир Самокиш, Сергей Бурлаков, Михаил Киселев.

19:30 Павел Балдицын «Великий американский роман: М. Твен „Янки из Коннектикута при дворе короля Артура“».

20:00 Александра Талавер, Анастасия Кальк «Что такое социалистический феминизм? Проблемы определения».

Часть II Мероприятия

17:30 Москва: Анна Краснослободцева «Экран на театральной сцене: как технологии кино меняют российский театр» (Музеон).

18:00 Москва: Александра Першеева «Онтологический реализм Аббаса Киаростами» (Гараж).

19:00 Петербург: Даниил Жайворонок «Квир-кор: как сделать панк революцию» (Слияние).

Часть III Дни рождения

Дмитрий Винник (45)

А теперь к программе телепередач и публичных мероприятий на среду, 25 августа.

Часть I Телепередачи

12:00 Никита Сюндюков «Христианский реализм».

13:00 Круглый стол «Развитие доступной городской среды». Юлия Саранова, Владимир Самокиш, Сергей Бурлаков, Михаил Киселев.

19:30 Павел Балдицын «Великий американский роман: М. Твен „Янки из Коннектикута при дворе короля Артура“».

20:00 Александра Талавер, Анастасия Кальк «Что такое социалистический феминизм? Проблемы определения».

Часть II Мероприятия

17:30 Москва: Анна Краснослободцева «Экран на театральной сцене: как технологии кино меняют российский театр» (Музеон).

18:00 Москва: Александра Першеева «Онтологический реализм Аббаса Киаростами» (Гараж).

19:00 Петербург: Даниил Жайворонок «Квир-кор: как сделать панк революцию» (Слияние).

Часть III Дни рождения

Дмитрий Винник (45)

2021 August 25

Master of everything

В Москве в Парке Горького 26 августа открывается многодневная конференция «Российская креативная неделя». Мы туда по традиции не ходим. Но в этом году там есть кое-что интересное. Вот, что будет завтра:

10:45 Елена Дружинина «Рейтинг медиаактивности высших учебных заведений»

11:00 Павел Зенькович, Елена Аралова и др. «Дизайн и архитектура образовательных пространств: роль, потенциал и вектор развития».

11:30 Анна Виленская «Саунд-дизайн в музыке: что произошло со звуком в XXI веке?»

11:30 Юлия Голубева, Артём Коротеев и др. «Тренд на стриминг и подкастинг: хайп или новые возможности?»

12:00 Дмитрий Ханкин «Urban + art: почему арт-индустрия необходима современному мегаполису».

12:30 Наталья Бенеславская, Екатерина Иноземцева и др. «Зеленый город: как художники, дизайнеры, креаторы и бренды продвигают экологическую культуру в мегаполисах».

14:30 Продюсирование хитов. Public Talk c Николаем Картозией

15:30 Илья Бачурин «Феномен якутского кино: взгляд в будущее».

16:00 Ольга Лукинова, Евгения Некрасова и др. «Новая этика в литературе и журналистике».

17:30 Андрей Курпатов «Креативный мозг: мифы и реальность».

18:00 Йост ван Дрейнен «Всем игрокам приготовиться: видеоигры, креативность и будущее развлечений».

18:30 Анастасия Ромашкевич, Михаил Шатров «Мода на урбанистику: как популяризировать разговоры о городе».

10:45 Елена Дружинина «Рейтинг медиаактивности высших учебных заведений»

11:00 Павел Зенькович, Елена Аралова и др. «Дизайн и архитектура образовательных пространств: роль, потенциал и вектор развития».

11:30 Анна Виленская «Саунд-дизайн в музыке: что произошло со звуком в XXI веке?»

11:30 Юлия Голубева, Артём Коротеев и др. «Тренд на стриминг и подкастинг: хайп или новые возможности?»

12:00 Дмитрий Ханкин «Urban + art: почему арт-индустрия необходима современному мегаполису».

12:30 Наталья Бенеславская, Екатерина Иноземцева и др. «Зеленый город: как художники, дизайнеры, креаторы и бренды продвигают экологическую культуру в мегаполисах».

14:30 Продюсирование хитов. Public Talk c Николаем Картозией

15:30 Илья Бачурин «Феномен якутского кино: взгляд в будущее».

16:00 Ольга Лукинова, Евгения Некрасова и др. «Новая этика в литературе и журналистике».

17:30 Андрей Курпатов «Креативный мозг: мифы и реальность».

18:00 Йост ван Дрейнен «Всем игрокам приготовиться: видеоигры, креативность и будущее развлечений».

18:30 Анастасия Ромашкевич, Михаил Шатров «Мода на урбанистику: как популяризировать разговоры о городе».

На Ночи кино, которая состоится 28 августа, в «Космосе» покажут фильм некоего Иллюма с философской фамилией Якоби «Что не так с природой» (Франция, Дания, 2020). Фильм посвящен Эдмунду Берку. Из анонса: «картина охватывает период, во время которого Берк работал над одним из своих самых известных трудов — „Философским исследованием о происхождении наших представлений о возвышенном и прекрасном“ (1757). Писать трактат ему приходится во время перехода через французские Альпы, куда философ бежит из Лондона, преследуемый кредиторами и кризисом среднего возраста. Плохо подготовленный к изнурительным походам и вообще жизни на лоне природы Берк (его играет Энтони Лэнгдон) быстро устает. До размышлений ли о возвышенном, когда ноги гудят с непривычки, а с лица и парика бесконечно осыпается пудра? За тем, чтобы джентльмен выжил и имел возможность поразмышлять, следит его служанка Авак (Наталия Асеведо), сильная женщина родом из Индии».

А теперь к программе телепередач и публичных мероприятий на четверг, 26 августа.

Часть I Телепередачи

11:00 Ииро Яаскелайнен «Лежат ли в основе человеческого познания разреженные паттерны мозговой активности?» (нет).

12:00 Ян Левченко «Кому нужна филологическая проза?»

Часть II Мероприятия

19:30 Москва: Егор Беликов «Легенда о Зеленом Рыцаре» (Октябрь).

19:30 Петербург: Владислав Пастернак «Легенда о Зеленом Рыцаре» (Варшавский экспресс).

19:30 Петербург: Конференция «Основные понятия современной философии». Михаил Федорченко, Алла Митрофанова и др. (Новая Голландия).

19:30 Москва: Елизавета Рожнова «Что такое „Глобализация“ и когда она возникла?» (ЗиЛ).

20:00 Москва: Светлана Пахомова «Неортодокс» (Москино).

Часть III Дни рождения

Земфира (45)

А теперь к программе телепередач и публичных мероприятий на четверг, 26 августа.

Часть I Телепередачи

11:00 Ииро Яаскелайнен «Лежат ли в основе человеческого познания разреженные паттерны мозговой активности?» (нет).

12:00 Ян Левченко «Кому нужна филологическая проза?»

Часть II Мероприятия

19:30 Москва: Егор Беликов «Легенда о Зеленом Рыцаре» (Октябрь).

19:30 Петербург: Владислав Пастернак «Легенда о Зеленом Рыцаре» (Варшавский экспресс).

19:30 Петербург: Конференция «Основные понятия современной философии». Михаил Федорченко, Алла Митрофанова и др. (Новая Голландия).

19:30 Москва: Елизавета Рожнова «Что такое „Глобализация“ и когда она возникла?» (ЗиЛ).

20:00 Москва: Светлана Пахомова «Неортодокс» (Москино).

Часть III Дни рождения

Земфира (45)

Умерла известный этнолог и культуролог Светлана Лурье. Ей было всего 60 лет.

2021 August 26

И снова пытаются ударить экзистенциализмом по нашим стоякам! Пишут, вот, что Сартр был Хантером Томпсоном экзистенциализма. Что все мы теперь - экзистенциалисты, что зумеры, что деконструктивисты, и даже джастификационисты. А внутри стоицизма между тем разверзлась этическая бездна...