Во второй половине XIII — начале XIV века

интерес Европы к монголам и их государству (позднее — государствам) был крайне высок. Правда, прежде пришлось пережить немалый эсхатологический страх: нашествие кочевников отождествлялось с нашествием библейских «

народов Гог и Магог», которые считались предшественниками конца света. Но на фоне успехов монголов в борьбе с осколками Арабского халифата (см. «

Желтый крестовый поход» 1256-1260 гг.) европейцы быстро осознали огромные перпективы от возможного союза с кочевниками, а еще до этого в монгольские степи потянулись первые христианские миссионеры. Немалую роль в установлении контактов играла и торговля: генуэзские и венецианские купцы с 1261 года пользовались привилегиями от новоиспеченного византийского императора Михаила VIII Палеолога, среди которых — свободный проход в Черное море через Босфор и Дарданеллы. Вскоре на северном побережье и в Крыму появились торговые фактории, форпосты на торговом пути из Центральной Азии в Европу.

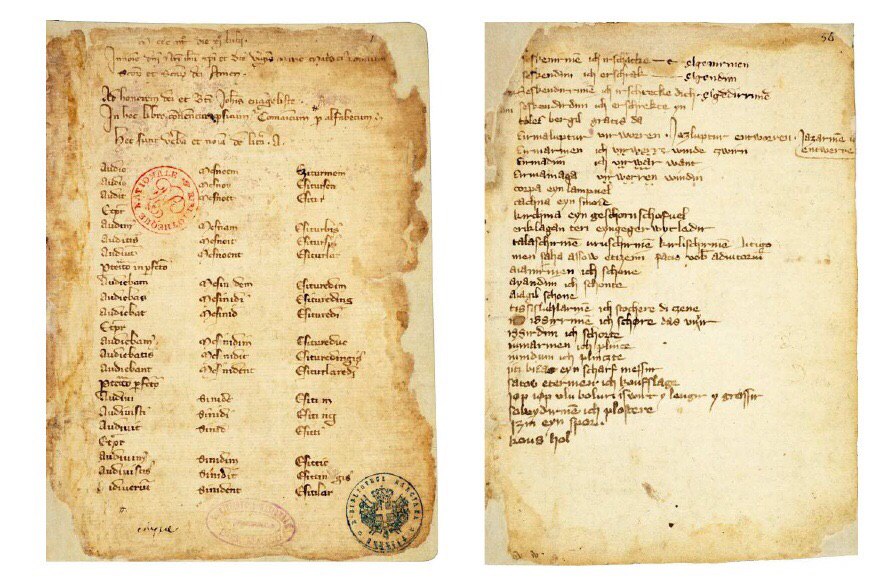

Одним из интереснейших материальных доказательств вышеописанных связей служит рукописный

Codex Cumanicus — словарь, хранящийся в

венецианской библиотеке Сан-Марко в единственном экземпляре. Он был составлен на рубеже XIII-XIV вв. Рукопись условно делится на итальянскую и немецкую части. Первая имеет больше лингвистическую направленность и дает основы грамматики половецкого языка, вторая помимо немецко-кыпчакского словаря содержит евангельские тексты и несколько десятков кыпчакских загадок, что погружает нас в мир степного фольклора:

Поест, попьёт – к себе в нору идёт (залезает).

Это нож.

Колчан у меня один, стрелы мои бесчисленны.

Это небо и звёзды.

Мой серенький козлёнок жиреет на привязи.

Это дыня.

#history #culture #manuscripts