Size: a a a

2020 December 14

Число компаний, которые цитируют в своих годовых отчетах председателя Си Цзиньпина.

2020 December 15

Цена на российскую нефть Urals на прошедшей неделе впервые с марта превысила отметку в $50 за баррель.

В апреле цена Urals опускалась до $10,54 за баррель.

По прогнозу Банка России, средняя цена нефти Urals в 2021 году составит до $45 за баррель.

В апреле цена Urals опускалась до $10,54 за баррель.

По прогнозу Банка России, средняя цена нефти Urals в 2021 году составит до $45 за баррель.

Алексей Навальный опубликовал очередную порцию разоблачений, на сей раз поименно назвав всех, кто участвовал в покушении на его жизнь. Формальным источником является организация Bellingcat. Это НКО близкая к британским спецслужбам. Материал обнародовали вместе с Навальным ещё и «Der Spiegel» и CNN. И сомневаться в достоверности сведений оснований нет. А вот вопрос о том, как они получены, остается открытым.

Навальный не случайно очень подробно рассказывает, каким образом всё выяснили. Но как и в истории с кроссовками Дмитрия Медведева, через изучение которых якобы раскрыли всю коррупционную схему, чем более детально нам сообщают про ход расследования тем сильнее подозрение, что задача состоит вовсе не в том, чтобы всё объяснить зрителю, а в том, чтобы прикрыть реальные источники утечек. Конечно, с помощью современных технологий можно найти даже иголку в стоге сена. Но сперва надо точно знать — где вы ищете и что вы ищете.

Навальный сам проговорился, что его отравители не были связаны с наружным наблюдением. Это было другое подразделение. Также в сети прошла информация, что некий неизвестный сотрудник ФСБ «запаниковал» и велел сразу по приезде Скорой Помощи вколоть политику атропин. Знал, значит, что происходит и сознательно сорвал операцию. И вообще со спасением Навального очень много счастливых случайностей, так же как у организаторов покушения уж слишком много случайных провалов.

Напрашивается мысль: пока одно подразделение пыталось убить оппозиционера, другое им мешало. И справилось со своей задачей, хоть и с огромным трудом. Эта вторая группа и является реальным источником информации. Сведения, которые сейчас нам выдал Навальный, были добыты за несколько дней или недель. А дальше решались уже другие вопросы: как слить всё это в масс-медиа, как прикрыть свои источники, а затем — когда обнародовать. Операция прикрытия заняла некоторое время, придуманы и проработаны были версии по открытым источникам, всё вторично перепроверено и продублировано (как и в истории с Димоном). А тем временем подошла пресс-конференция Путина. Вот вам и повод.

Не удивительно, что со стороны наиболее серьезных кремлевских пропагандистов тягостное молчание. Дело не только в том, что крыть нечем. За этим молчанием скрывается нечто более страшное. Путинская команда прекрасно понимает, что речь идет о совершенно сознательном сливе информации из спецслужб. Это значит, во-первых, что силовики (или по крайней мере — изрядная их часть) уже работает против сочинского бункерного сидельца и делают это почти в открытую. А во-вторых, неизвестно, какую ещё информацию они в ближайшее время сольют. Да и ограничится ли дело только сливом информации?

Война за кремлевское наследство уже идет всерьез. И в связи с этим всё-таки не думаю, что сам Путин принимал решение убивать Навального. Может быть он его санкционировал, но инициатива шла всё же от кого-то, кто волнуется не столько о том, что будет с нынешним президентом, сколько о том, кем его заменят. Как бы ни был Навальный неприятен Путину, он не может помешать ему находиться у власти. А вот испортить игру организаторам послепутинского транзита очень даже может. В общем, ждем. Кого объявят официальным преемником Путина, тот, скорее всего, и заказчик. Как в известном месте из «Крестного отца»: кто первый подойдет, тот и убийца.

Навальный не случайно очень подробно рассказывает, каким образом всё выяснили. Но как и в истории с кроссовками Дмитрия Медведева, через изучение которых якобы раскрыли всю коррупционную схему, чем более детально нам сообщают про ход расследования тем сильнее подозрение, что задача состоит вовсе не в том, чтобы всё объяснить зрителю, а в том, чтобы прикрыть реальные источники утечек. Конечно, с помощью современных технологий можно найти даже иголку в стоге сена. Но сперва надо точно знать — где вы ищете и что вы ищете.

Навальный сам проговорился, что его отравители не были связаны с наружным наблюдением. Это было другое подразделение. Также в сети прошла информация, что некий неизвестный сотрудник ФСБ «запаниковал» и велел сразу по приезде Скорой Помощи вколоть политику атропин. Знал, значит, что происходит и сознательно сорвал операцию. И вообще со спасением Навального очень много счастливых случайностей, так же как у организаторов покушения уж слишком много случайных провалов.

Напрашивается мысль: пока одно подразделение пыталось убить оппозиционера, другое им мешало. И справилось со своей задачей, хоть и с огромным трудом. Эта вторая группа и является реальным источником информации. Сведения, которые сейчас нам выдал Навальный, были добыты за несколько дней или недель. А дальше решались уже другие вопросы: как слить всё это в масс-медиа, как прикрыть свои источники, а затем — когда обнародовать. Операция прикрытия заняла некоторое время, придуманы и проработаны были версии по открытым источникам, всё вторично перепроверено и продублировано (как и в истории с Димоном). А тем временем подошла пресс-конференция Путина. Вот вам и повод.

Не удивительно, что со стороны наиболее серьезных кремлевских пропагандистов тягостное молчание. Дело не только в том, что крыть нечем. За этим молчанием скрывается нечто более страшное. Путинская команда прекрасно понимает, что речь идет о совершенно сознательном сливе информации из спецслужб. Это значит, во-первых, что силовики (или по крайней мере — изрядная их часть) уже работает против сочинского бункерного сидельца и делают это почти в открытую. А во-вторых, неизвестно, какую ещё информацию они в ближайшее время сольют. Да и ограничится ли дело только сливом информации?

Война за кремлевское наследство уже идет всерьез. И в связи с этим всё-таки не думаю, что сам Путин принимал решение убивать Навального. Может быть он его санкционировал, но инициатива шла всё же от кого-то, кто волнуется не столько о том, что будет с нынешним президентом, сколько о том, кем его заменят. Как бы ни был Навальный неприятен Путину, он не может помешать ему находиться у власти. А вот испортить игру организаторам послепутинского транзита очень даже может. В общем, ждем. Кого объявят официальным преемником Путина, тот, скорее всего, и заказчик. Как в известном месте из «Крестного отца»: кто первый подойдет, тот и убийца.

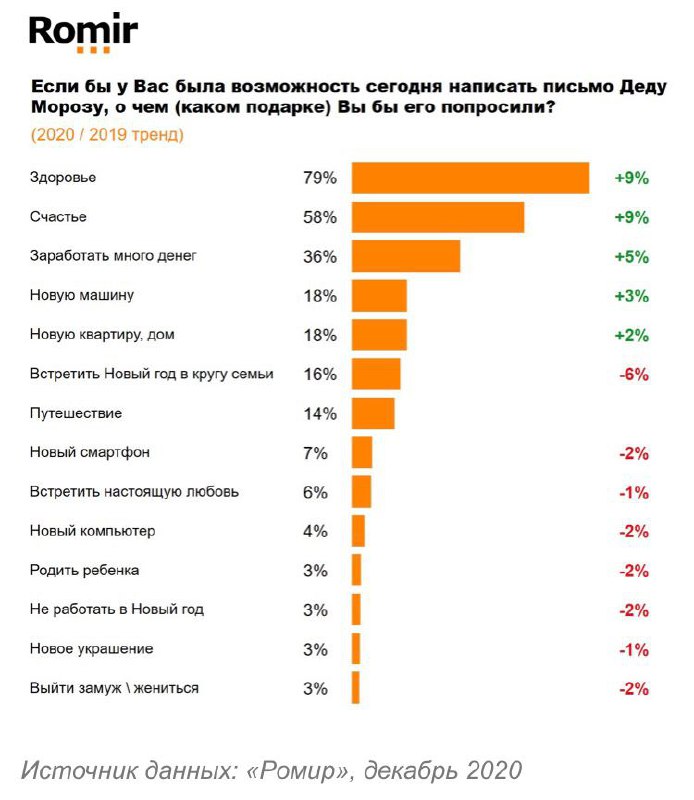

Новогодние желания россиян: в топе — здоровье, счастье и деньги

Рекордное падение прибыли российских компаний с начала века

По оценке Росстата, сальдированный финансовый результат предприятий в РФ (за исключением банков и малого бизнеса) по итогам января-сентября сократился на 43,5%.

Доля убыточных компаний выросла с 29,1% до 32,6%, и в сумме они потеряли ₽5 трлн – в 3,2 раза больше, чем за тот же период год назад.

Прибыльные компании заработали ₽12 трлн - на 14,3% меньше прошлогоднего показателя.

Сальдированная прибыль компаний составила ₽7 трлн против ₽12,3 трлн на конец сентября 2019 года.

Падение корпоративных прибылей стало рекордным с начала века, указывает экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова.

По оценке Росстата, сальдированный финансовый результат предприятий в РФ (за исключением банков и малого бизнеса) по итогам января-сентября сократился на 43,5%.

Доля убыточных компаний выросла с 29,1% до 32,6%, и в сумме они потеряли ₽5 трлн – в 3,2 раза больше, чем за тот же период год назад.

Прибыльные компании заработали ₽12 трлн - на 14,3% меньше прошлогоднего показателя.

Сальдированная прибыль компаний составила ₽7 трлн против ₽12,3 трлн на конец сентября 2019 года.

Падение корпоративных прибылей стало рекордным с начала века, указывает экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова.

Рекомендуем подписаться на инстаграм-блог о грамотности, где автор делится секретами редактирования текстов, разбирается в трудностях русского языка и советует книги.

Мэрия Парижа получила штраф в €90 тыс. за то, что она назначила слишком много женщин на позиции директоров (11 женщин vs 5 мужчин).

https://twitter.com/anne_hidalgo/status/1338795816836796418?s=21

https://twitter.com/anne_hidalgo/status/1338795816836796418?s=21

Расходы россиян за неделю с 16 по 22 ноября снизились на 9% г/г, а за следующую - с 23 по 29 ноября - на 11,4%, подсчитали в ЦМАКП.

Современная мейнстримная макроэкономика стремится объяснять экономику, используя теории, основанные на сильной микроэкономической платформе. Это противоречит традиционному кейнсианскому подходу к макроэкономике, который основан на специальном (ad hoc) теоретизировании о связях между макроэкономическими показателями.

Мейнстрим изображает экономику как систему динамического стохастического общего равновесия (DSGE), отражающую коллективные решения рациональных индивидов. Затем эти индивидуальные решения согласовываются с помощью рынков и создают макроэкономику. То есть экономика рассматривается как находящаяся в непрерывном равновесии, а возникающие ошибки приписываются информационным пробелам.

Так описывает современную макроэкономику Майкл Уикенс.

Таким образом центром экономики является рациональный индивид (репрезентативный агент), решения которого основаны на максимизации индивидуального благосостояния с учетом ограничений (бюджетных, технологических и т.д.).

Даже если допустить, что предпосылка о рациональном репрезентативном агенте реалистична (хотя сами сторонники DSGE соглашаются, что это нереалистичная предпосылка), есть одно макроэкономическое явление, которое мейнстрим не может объяснить, хотя и пытается. Это безработица. Особенно вынужденная безработица – ситуация, когда человек готов работать за существующую зарплату, но ни одна работа недоступна.

Дело в том, что DSGE-модели, как уже упоминалось, описывают экономику как находящуюся в непрерывном равновесии. Следовательно, рынок труда, как часть экономики, тоже находится в равновесии. Логично предположить, что безработица тоже является равновесным состоянием, добровольно выбираемым рациональными индивидами. То есть с точки зрения мейнстрима безработица не может быть вынужденной. Миллионы безработных являются таковыми добровольно. Согласитесь, абсурд.

Сторонники DSGE-макроэкономики активно ищут пути выхода из этой ситуации. В своих попытках они обращаются к разным новым теориям: теория поиска, теория эффективной заработной платы… Однако проблема в том, что вынужденная безработица не может быть согласована с DSGE-моделями, так как они основаны на оптимизационном поведении индивидов. Иначе придется считать, что безработица является результатом оптимизации. То есть миллионы людей, решив математическую задачу максимизации благосостояния, добровольно уволились.

Мейнстрим изображает экономику как систему динамического стохастического общего равновесия (DSGE), отражающую коллективные решения рациональных индивидов. Затем эти индивидуальные решения согласовываются с помощью рынков и создают макроэкономику. То есть экономика рассматривается как находящаяся в непрерывном равновесии, а возникающие ошибки приписываются информационным пробелам.

Так описывает современную макроэкономику Майкл Уикенс.

Таким образом центром экономики является рациональный индивид (репрезентативный агент), решения которого основаны на максимизации индивидуального благосостояния с учетом ограничений (бюджетных, технологических и т.д.).

Даже если допустить, что предпосылка о рациональном репрезентативном агенте реалистична (хотя сами сторонники DSGE соглашаются, что это нереалистичная предпосылка), есть одно макроэкономическое явление, которое мейнстрим не может объяснить, хотя и пытается. Это безработица. Особенно вынужденная безработица – ситуация, когда человек готов работать за существующую зарплату, но ни одна работа недоступна.

Дело в том, что DSGE-модели, как уже упоминалось, описывают экономику как находящуюся в непрерывном равновесии. Следовательно, рынок труда, как часть экономики, тоже находится в равновесии. Логично предположить, что безработица тоже является равновесным состоянием, добровольно выбираемым рациональными индивидами. То есть с точки зрения мейнстрима безработица не может быть вынужденной. Миллионы безработных являются таковыми добровольно. Согласитесь, абсурд.

Сторонники DSGE-макроэкономики активно ищут пути выхода из этой ситуации. В своих попытках они обращаются к разным новым теориям: теория поиска, теория эффективной заработной платы… Однако проблема в том, что вынужденная безработица не может быть согласована с DSGE-моделями, так как они основаны на оптимизационном поведении индивидов. Иначе придется считать, что безработица является результатом оптимизации. То есть миллионы людей, решив математическую задачу максимизации благосостояния, добровольно уволились.

2020 December 16

Дебют в "Ведомости" о том, как работает MMT в России (текст статьи полностью). Изначальный вариант был подробнее, но этот хорошо читается.

Кстати, совсем незамеченным прошло размещение облигаций Роснефти на 800 млрд. 26 ноября 2020 под 4.35% годовых. Удивительные цифры снова увидим в банковской статистике за ноябрь.

Источник: Ведомости

Кстати, совсем незамеченным прошло размещение облигаций Роснефти на 800 млрд. 26 ноября 2020 под 4.35% годовых. Удивительные цифры снова увидим в банковской статистике за ноябрь.

Источник: Ведомости

Банк России выделил пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников:

1. Неожиданный звонок или СМС незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина, — это уже повод насторожиться.

2. Разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.

3. Якобы очень выгодное предложение — призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот — попытки запугать возможной потерей денег.

4. Собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты — номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные.

5. Моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.

Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка.

1. Неожиданный звонок или СМС незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина, — это уже повод насторожиться.

2. Разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.

3. Якобы очень выгодное предложение — призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот — попытки запугать возможной потерей денег.

4. Собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты — номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные.

5. Моральное давление, требование немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.

Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка.

Складывается ощущение, что у нас окончательно утвердился собственный культ страшных развлечений. Однако, в отличие от западных оборотней у чудовищ, наше население пугают различной монополизацией, дефицитами и чуть ли ни возвращением Советского Союза.

Под удар попадают не только озвученные инициативы об ограничении роста цен, но и различные действия ЦБ. Гиперинфляция, печатные станки, дефициты — всё, как мы любим.

Остаётся сущий пустяк — совершенно бессмысленные обоснования. Зачем ЦБ, имеющему в принципе контроль над всей денежной системой страны, стараться "заполучить все деньги вкладчиков"? Зачем устраивать проблемы с ликвидностью для частных банков? Как вообще лежащие на депозитах средства потом могли бы бы применены для кредитования?

Можно подвести черту — в массовом (в том числе экспертном) сознании ЦБ давно и успешно превратился в какого-то фольклорного, собирательного персонажа, вечно во всём виноватого.

Это следствие не только отвратительной работы публичных служб самого ЦБ, но полного отсутствия каких-либо входных критериев для регулярных профильных комментаторов. А если нет требований, почему каждому не придумать что-то своё?

https://t.me/nebrexnya/4128

#комментарий #НовыйКурс

Под удар попадают не только озвученные инициативы об ограничении роста цен, но и различные действия ЦБ. Гиперинфляция, печатные станки, дефициты — всё, как мы любим.

Остаётся сущий пустяк — совершенно бессмысленные обоснования. Зачем ЦБ, имеющему в принципе контроль над всей денежной системой страны, стараться "заполучить все деньги вкладчиков"? Зачем устраивать проблемы с ликвидностью для частных банков? Как вообще лежащие на депозитах средства потом могли бы бы применены для кредитования?

Можно подвести черту — в массовом (в том числе экспертном) сознании ЦБ давно и успешно превратился в какого-то фольклорного, собирательного персонажа, вечно во всём виноватого.

Это следствие не только отвратительной работы публичных служб самого ЦБ, но полного отсутствия каких-либо входных критериев для регулярных профильных комментаторов. А если нет требований, почему каждому не придумать что-то своё?

https://t.me/nebrexnya/4128

#комментарий #НовыйКурс

Разговор о причинах и моделях экономического роста был бы неполным, если бы в нём не была учтена роль технического прогресса. И как же с этой задачей справляется современная наука?

#лекции #макроэкономика

https://youtu.be/xW3HJcFNgIc

#лекции #макроэкономика

https://youtu.be/xW3HJcFNgIc

2020 December 17

Всемирный банк считает, что антикризисная поддержка граждан позволила снизить уровень бедности в России, позволив удержать над официальной чертой бедности до 3,8 млн граждан. В то же время степень неравенства в доходах бедного населения увеличится: некоторые бедные оказались ещё дальше за чертой бедности в результате пандемии.

Антикризисная поддержка действительно была направлена в пользу наименее защищённых групп населения и помогла им пережить жёсткий период противоэпидемических ограничений.

Проблема такого подхода заключалась в адресном характере помощи — правительство не сочло нужным помогать более состоятельным гражданам.

И дело здесь не в том, что заботиться об адресном распределении «ограниченного ресурса» было бы правильно, если бы ресурс действительно был бы настолько ограниченным.

Дело даже не в этом.

В апреле падение спроса отметили 80% предпринимателей сектора малого и среднего бизнеса. В сфере услуг и торговле сокращение спроса зафиксировали 82% и 81% предпринимателей соответственно, промышленные предприятия — 73%.

Как это ни странно, с тех пор ситуация к лучшему не изменилась. Более того, российские промышленники вовсе перестали верить в рост объёмов выпуска их продукции — несмотря на кратковременное улучшение динамики, декабрьские прогнозы рухнули на 14 пунктов, обнулив все «завоевания» последних шести месяцев.

Затянувшийся кризис, неопределённость будущего и депрессивные ожидания по спросу из-за «экономной» политики властей могут привести к постепенному переходу от производства товаров, ориентированных на потребителей условного «среднего класса» в пользу более дешёвых и простых продуктов.

Когда же доходы и динамика рынков начнут возвращаться к докризисному уровню, Россия столкнётся с ограничениями на стороне предложения — удовлетворять восстановившийся спрос окажется нечем.

#комментарий #НовыйКурс

Антикризисная поддержка действительно была направлена в пользу наименее защищённых групп населения и помогла им пережить жёсткий период противоэпидемических ограничений.

Проблема такого подхода заключалась в адресном характере помощи — правительство не сочло нужным помогать более состоятельным гражданам.

И дело здесь не в том, что заботиться об адресном распределении «ограниченного ресурса» было бы правильно, если бы ресурс действительно был бы настолько ограниченным.

Дело даже не в этом.

В апреле падение спроса отметили 80% предпринимателей сектора малого и среднего бизнеса. В сфере услуг и торговле сокращение спроса зафиксировали 82% и 81% предпринимателей соответственно, промышленные предприятия — 73%.

Как это ни странно, с тех пор ситуация к лучшему не изменилась. Более того, российские промышленники вовсе перестали верить в рост объёмов выпуска их продукции — несмотря на кратковременное улучшение динамики, декабрьские прогнозы рухнули на 14 пунктов, обнулив все «завоевания» последних шести месяцев.

Затянувшийся кризис, неопределённость будущего и депрессивные ожидания по спросу из-за «экономной» политики властей могут привести к постепенному переходу от производства товаров, ориентированных на потребителей условного «среднего класса» в пользу более дешёвых и простых продуктов.

Когда же доходы и динамика рынков начнут возвращаться к докризисному уровню, Россия столкнётся с ограничениями на стороне предложения — удовлетворять восстановившийся спрос окажется нечем.

#комментарий #НовыйКурс

Экономист Даниил Шестаков прокомментировал пост о DSGE и вынужденной безработице. Он воспринял нашу критику так, будто она направлена против использования чрезмерно «чистых» и оторванных от реальности моделей на практике. Не можем его за это винить — реакция вполне закономерная, тем более, что мотив для критики в исходном сообщении чётко обозначен не был. Попытаемся этот пробел восполнить.

Действительно, на практике используются модели, «увешанные» аддонами в виде жёсткостей цен, асимметрии информации и прочими вполне разумными допущениями о «несовершенствах» рынка.

Эти допущения не вытекают автоматически из так называемых «микрооснований» модели, а являются именно дополнением, призванным привести модель к большему соответствию с наблюдаемым в реальности экономике.

Само по себе это не проблема. Точнее, может быть не проблемой. А может и быть.

На наш взгляд, результаты «чистой» DSGE слишком далеки от «реальных экономик», а ад-хоки носят чрезвычайно сильный характер, так что подрывают теоретическое «ядро». «Рациональные» репрезентативные агенты не являются разумной точкой отсчёта в построении экономической теории.

Логика моделей общего равновесия покоится на следующем допущении: на рынках происходит естественный отбор конкуренцией, в ходе которого «менее рациональные» индивиды замещаются «более рациональными», способными лучше оценить риски и построить адекватные кривые распределения вероятностей.

Мы сильно сомневаемся в принципиальной возможности приближения агентов к таким «объективно верным» оценкам. На наш взгляд, именно субъективные оценки агентов и формируют объективную реальность, которую агенты призваны оценить. «Animal spirits» являются движущей силой системы. Анализировать частичное равновесие на условно изолированных рынках можно. Общее равновесие — нельзя.

Мы считаем, что вводимые в модификации DSGE допущения — это не того же рода несовершенства, что «трения» в применении к идеализированным моделям классической механики. Речь идёт не просто о «приближении», а именно о «подгонке» моделей под результат.

Это отдельная большая дискуссия. Но, возвращаясь к теме безработицы, отметим, что ответ Даниила ничем не противостоит нашему первоначальному посылу.

По сути, Даниил наоборот показал, как отчаянно в DSGE пытаются сделать безработицу наконец-то похожей на «вынужденную» — как её ни понимай. При этом придать ей «вынужденный» характер получается не всегда и большой ценой.

Можно, конечно, такие решения считать вполне удовлетворительными, просто сказав, что вынужденная безработица и не должна вытекать из каких-то фундаментальных предпосылок, что это действительно не более чем продукт трений, несовершенств, плохих институтов… Тоже позиция.

Но чем больше в модели от «оптимизирующего поведения», тем труднее объяснить массовую безработицу. В случае модели поиска безработица всё же является добровольной, а не вынужденной. Люди, как пишет сам Даниил, решают задачу оптимизации, когда выбирают компромисс между «ожидаемым выигрышем и ожидаемыми издержками». Проще говоря, люди добровольно не соглашаются на работу, хотя работа доступна.

Главным недостатком теории поиска, по мнению специалиста по DSGE Майкла Уикенса, является то, что в ней игнорируются неработающие люди, поскольку они не рассматриваются как часть рабочей силы. Поэтому вынужденная безработица в обычном понимании в модели отсутствует. Безработицей в модели является кратковременная работа, а не отсутствие работы целиком. Таким образом, теория поиска не подходит для объяснения больших колебаний безработицы во время таких спадов, как Великая депрессия или Великая рецессия. (Wickens, 2012).

Как указывает сам Уикенс, попытки рассматривать в DSGE-моделях вынужденную безработицу приводит к неразрешимым трудностям. Безработица либо получается результатом оптимизации и носит добровольный характер, либо — для объяснения вынужденной безработицы — необходимо вводить специальную теорию жёсткости заработной платы.

Действительно, на практике используются модели, «увешанные» аддонами в виде жёсткостей цен, асимметрии информации и прочими вполне разумными допущениями о «несовершенствах» рынка.

Эти допущения не вытекают автоматически из так называемых «микрооснований» модели, а являются именно дополнением, призванным привести модель к большему соответствию с наблюдаемым в реальности экономике.

Само по себе это не проблема. Точнее, может быть не проблемой. А может и быть.

На наш взгляд, результаты «чистой» DSGE слишком далеки от «реальных экономик», а ад-хоки носят чрезвычайно сильный характер, так что подрывают теоретическое «ядро». «Рациональные» репрезентативные агенты не являются разумной точкой отсчёта в построении экономической теории.

Логика моделей общего равновесия покоится на следующем допущении: на рынках происходит естественный отбор конкуренцией, в ходе которого «менее рациональные» индивиды замещаются «более рациональными», способными лучше оценить риски и построить адекватные кривые распределения вероятностей.

Мы сильно сомневаемся в принципиальной возможности приближения агентов к таким «объективно верным» оценкам. На наш взгляд, именно субъективные оценки агентов и формируют объективную реальность, которую агенты призваны оценить. «Animal spirits» являются движущей силой системы. Анализировать частичное равновесие на условно изолированных рынках можно. Общее равновесие — нельзя.

Мы считаем, что вводимые в модификации DSGE допущения — это не того же рода несовершенства, что «трения» в применении к идеализированным моделям классической механики. Речь идёт не просто о «приближении», а именно о «подгонке» моделей под результат.

Это отдельная большая дискуссия. Но, возвращаясь к теме безработицы, отметим, что ответ Даниила ничем не противостоит нашему первоначальному посылу.

По сути, Даниил наоборот показал, как отчаянно в DSGE пытаются сделать безработицу наконец-то похожей на «вынужденную» — как её ни понимай. При этом придать ей «вынужденный» характер получается не всегда и большой ценой.

Можно, конечно, такие решения считать вполне удовлетворительными, просто сказав, что вынужденная безработица и не должна вытекать из каких-то фундаментальных предпосылок, что это действительно не более чем продукт трений, несовершенств, плохих институтов… Тоже позиция.

Но чем больше в модели от «оптимизирующего поведения», тем труднее объяснить массовую безработицу. В случае модели поиска безработица всё же является добровольной, а не вынужденной. Люди, как пишет сам Даниил, решают задачу оптимизации, когда выбирают компромисс между «ожидаемым выигрышем и ожидаемыми издержками». Проще говоря, люди добровольно не соглашаются на работу, хотя работа доступна.

Главным недостатком теории поиска, по мнению специалиста по DSGE Майкла Уикенса, является то, что в ней игнорируются неработающие люди, поскольку они не рассматриваются как часть рабочей силы. Поэтому вынужденная безработица в обычном понимании в модели отсутствует. Безработицей в модели является кратковременная работа, а не отсутствие работы целиком. Таким образом, теория поиска не подходит для объяснения больших колебаний безработицы во время таких спадов, как Великая депрессия или Великая рецессия. (Wickens, 2012).

Как указывает сам Уикенс, попытки рассматривать в DSGE-моделях вынужденную безработицу приводит к неразрешимым трудностям. Безработица либо получается результатом оптимизации и носит добровольный характер, либо — для объяснения вынужденной безработицы — необходимо вводить специальную теорию жёсткости заработной платы.

2020 December 18

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Годовая инфляция к 7 декабря составляла 4,3%. Таким образом, реальная ключевая ставка ушла в отрицательную зону.

2020 December 19

Благотворительная акция #ПодариТепло#ПодариТепло

Сбор зимних курток для курьеров

Коронакризис приносит невзгоды, на фоне сокращения социальных мер защиты, роста цен на продукты и увеличения трат на личное здоровье. Каждому приходится кормить себя, своих родных и близких. В эти суровые годы пред нами встаёт выбор: либо мы рассыпаемся, и каждый борется с общей проблемой самостоятельно, либо мы делаем выбор в пользу единения в борьбе.

Личный успех каждого отдельного человека в этой системе зависит от везения. В какой семье человек родится, как его воспитают родители, будут ли деньги на образование. Все эти многочисленные условия предопределяют будущее и шансы на успех. Важно смотреть в причину, корень несчастья отдельных людей, выявляется системность. Обвиняя «бедных» в «бедности», мы превращаем эту социальную проблему в проклятье.

Преодолеть отчуждение, в то же время поступить по морали и начать объединение для общей борьбы помогут акции солидарности. Они укрепляют товарищество в курьерском сообществе.

Последний опрос на канале профсоюза показал, что у значительного числа работников курьерских служб отсутствует зимняя рабочая одежда. Так происходит когда корпорации, такие как Яндекс и Delivery Club, экономят на своих сотрудниках. Хотя их бюджеты вполне позволяют организовать достойные условия труда.

Мы считаем, что работодатели должны выдавать курьерам сезонную одежду. Призываем руководителей агрегаторов к гуманности и требуем выдать доставщикам зимние куртки!

Как активные граждане и курьеры могут проявить солидарность?

Профсоюз запускает благотворительную акцию #ПодариТепло и призывает всех добрых людей в ней поучаствовать.

#ПодариТепло и призывает всех добрых людей в ней поучаствовать.

Делаем мы это для привлечения внимания общественности к проблеме отсутствия сезонной рабочей одежды у курьеров.

Что нужно делать?

Если вы курьер и нуждаетесь в зимней куртке, то присылайте нашему телеграм-боту ваш город проживания и размер куртки. Наши активисты с вами свяжутся.

Если вы добрый человек и готовы подарить свою запасную куртку из шкафа, то постирайте её, напишите нашему боту или на почту сообщение: * ваш город*готов подарить крутку* и мы назначим встречу. Куртка должна быть в хорошем состоянии.

Для связи:

Телеграм-бот @courier_fight_bot

Почта: courier.fight@gmail.com.

Конкуренция, грызня за рабочие места, одиночество в бетонных коробках - всё это разобщает людей. Для доброты нам не нужны приказы и разрешения.

Давайте закончим этот тяжёлый год подарив тепло нуждающимся.

Мы вместе должны преодолеть этот шторм.

https://vk.com/courier_fight?w=wall-107386155_1498

#ПрофсоюзКурьер #КурьерыНеРабы #ПодариТепло

Сбор зимних курток для курьеров

Коронакризис приносит невзгоды, на фоне сокращения социальных мер защиты, роста цен на продукты и увеличения трат на личное здоровье. Каждому приходится кормить себя, своих родных и близких. В эти суровые годы пред нами встаёт выбор: либо мы рассыпаемся, и каждый борется с общей проблемой самостоятельно, либо мы делаем выбор в пользу единения в борьбе.

Личный успех каждого отдельного человека в этой системе зависит от везения. В какой семье человек родится, как его воспитают родители, будут ли деньги на образование. Все эти многочисленные условия предопределяют будущее и шансы на успех. Важно смотреть в причину, корень несчастья отдельных людей, выявляется системность. Обвиняя «бедных» в «бедности», мы превращаем эту социальную проблему в проклятье.

Преодолеть отчуждение, в то же время поступить по морали и начать объединение для общей борьбы помогут акции солидарности. Они укрепляют товарищество в курьерском сообществе.

Последний опрос на канале профсоюза показал, что у значительного числа работников курьерских служб отсутствует зимняя рабочая одежда. Так происходит когда корпорации, такие как Яндекс и Delivery Club, экономят на своих сотрудниках. Хотя их бюджеты вполне позволяют организовать достойные условия труда.

Мы считаем, что работодатели должны выдавать курьерам сезонную одежду. Призываем руководителей агрегаторов к гуманности и требуем выдать доставщикам зимние куртки!

Как активные граждане и курьеры могут проявить солидарность?

Профсоюз запускает благотворительную акцию #ПодариТепло и призывает всех добрых людей в ней поучаствовать.

#ПодариТепло и призывает всех добрых людей в ней поучаствовать.

Делаем мы это для привлечения внимания общественности к проблеме отсутствия сезонной рабочей одежды у курьеров.

Что нужно делать?

Если вы курьер и нуждаетесь в зимней куртке, то присылайте нашему телеграм-боту ваш город проживания и размер куртки. Наши активисты с вами свяжутся.

Если вы добрый человек и готовы подарить свою запасную куртку из шкафа, то постирайте её, напишите нашему боту или на почту сообщение: * ваш город*готов подарить крутку* и мы назначим встречу. Куртка должна быть в хорошем состоянии.

Для связи:

Телеграм-бот @courier_fight_bot

Почта: courier.fight@gmail.com.

Конкуренция, грызня за рабочие места, одиночество в бетонных коробках - всё это разобщает людей. Для доброты нам не нужны приказы и разрешения.

Давайте закончим этот тяжёлый год подарив тепло нуждающимся.

Мы вместе должны преодолеть этот шторм.

https://vk.com/courier_fight?w=wall-107386155_1498

#ПрофсоюзКурьер #КурьерыНеРабы #ПодариТепло

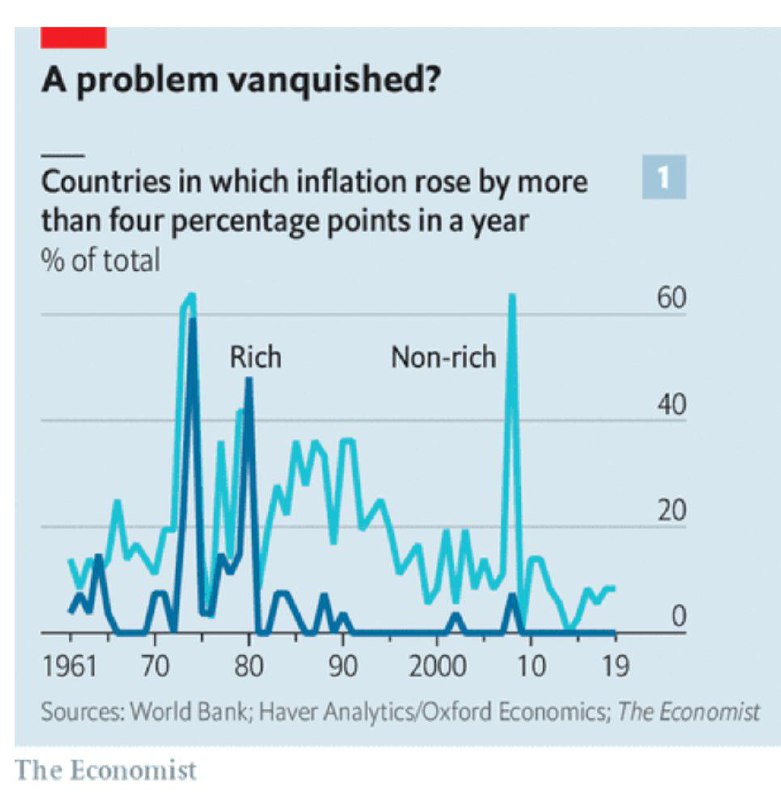

После Великой рецессии число стран, в которых годовая инфляция выше 4% резко снизилось

Какие споры должны занимать общественность в 2020-м? Конечно же, те, которые никак не повлияют на будущее за окном. Оно уж как-то само о себе позаботится, но кто защитит хрупкие исторические термины?

https://youtu.be/-_AeeNzmgVg

https://youtu.be/-_AeeNzmgVg