Что я понимаю под "базовым общением с пользователями"

Дисклеймер: я пишу исключительно о своем опыте и о том, что работает/не работает для меня. Если вы успешно пользуетесь каким-то методом и делаете крутой продукт, вам не нужна эта статья 😉

Начну с того, что им не является:

-

опросы типа "Как вы относитесь к X?", "Какая картинка вам нравится больше – зеленая или красная?".

Даже если вы попросите пользователя написать абзац текста (а не выбрать из несколько вариантов):

1) вы можете некорректно сформулировать вопрос и повлиять на ответ пользователя

2) вы можете выбрать неправильную последовательность вопросов, которая повлияет на ответ пользователя

3) пользователь может неправильно понять вопрос

4) пользователь может ответить коротко и не раскрыть тему до конца

5) вы можете неправильно понять ответ пользователя

и так далее.

Я, честно говоря, не люблю опросы в плане информирования разработки, это какой-то недо-метод. Как количественный, он не особо ценен, потому что основан не на действиях и поведении людей, а на их мнении о своих действиях и о себе. Как качественный, он не дает нужной глубины понимания мотивации и проблем людей.

Почитайте вот эту статью, например, про то, как легко "сместить" восприятие пользователя

http://www.npr.org/2016/11/06/500678100/the-art-of-the-vote-who-designs-the-ballots-we-cast. Ну или кейс из моей практики: мы хотели посчитать NPS и спрашивали у пользователей по шкале от 0 до 10, насколько они готовы порекомендовать продукт. Группа А видела просто шкалу; в ней средний результат был 7.5. В группе Б на шкале уже стоял преселект на отметке 6. Средний результат – 8.9.

-

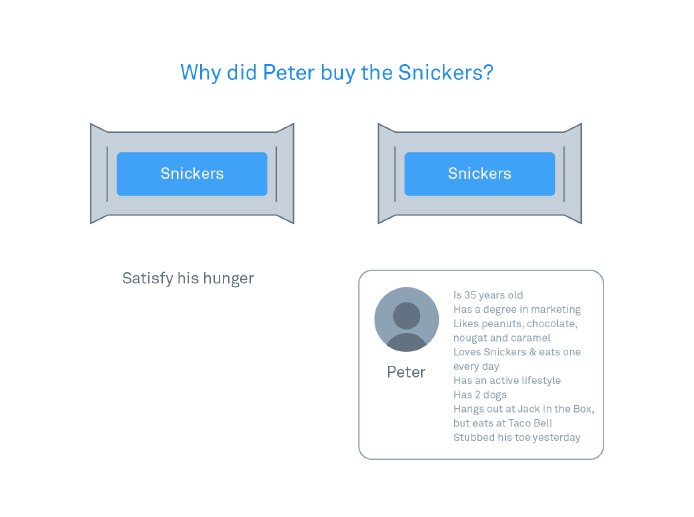

customer developmentProduct development answers the question “When (and what) can they buy?”

Customer development answers the question “Will they buy it?”

(из книги Cindy Alvarez)

Начать с того, что продуктовая разработка вообще не про продажу, а про долгосрочные и счастливые отношения с пользователем. Но вот представим ситуацию: идем мы в старбакс или ближайший парк и начинаем там расспрашивать людей про их "боли" с текущим решением.

Во-первых, вам очень повезло, что аудитория вашего продукта потенциально такая широкая, что вам подойдет первый же прохожий.

Во-вторых, вы застаете людей врасплох. Это значит, что ваше время общения будет сильно ограничено (и до истинных проблем вы не успеете докопаться), да и откровенность респондентов тоже (вот честно, будете ли вы вываливать всю подноготную на, пусть и обаятельного, незнакомца?).

В-третьих, что самое главное, вы тестируете не сам продукт, а его маркетинговую часть (в частности, позиционирование и ценообразование). Если вы классный сейлз, то продадите любую идею. Но лично для меня показатель качества не ответ на вопрос "купят ли?" (сколько людей покупает кучу треша, который им совершенно не нужен; да и достигается увеличение этой метрики во многом не через улучшение качества продукта), а "будут ли регулярно пользоваться" (ну и платить, если уж на то пошло).

В общем, я использую этот метод примерно так же, как 5 seconds test, – могут ли люди, никогда не видевшие продукт, за короткое время четко понять его value proposition. Но это точно не относится к регулярному общению.

-

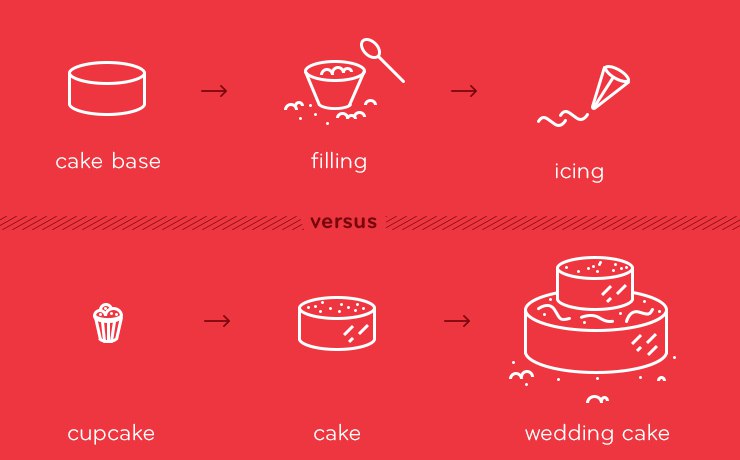

сложные usability исследования, для подготовки которых требуются человекоресурсы, деньги и время

Этнографические исследования, diary studies, UX исследования в лаборатории и так далее – все то, что вы будете делать, скорее, ad hoc, чем на регулярной основе, потому что это дорого и долго. Вот здесь хороший чеклист для определения хорошего исследования

https://www.userfocus.co.uk/pdf/researchquestions.pdfКакие же тогда критерии для базового общения с пользователем?- случается регулярно

- может быть организовано кем угодно в команде (PMом, дизайнером, разработчиком)

- основано на поведении пользователя

- ну да, и продукт уже существует. Когда вы на стадии прототипа, это другой тип исследований 😉

@proproduct